地圖舌

概述

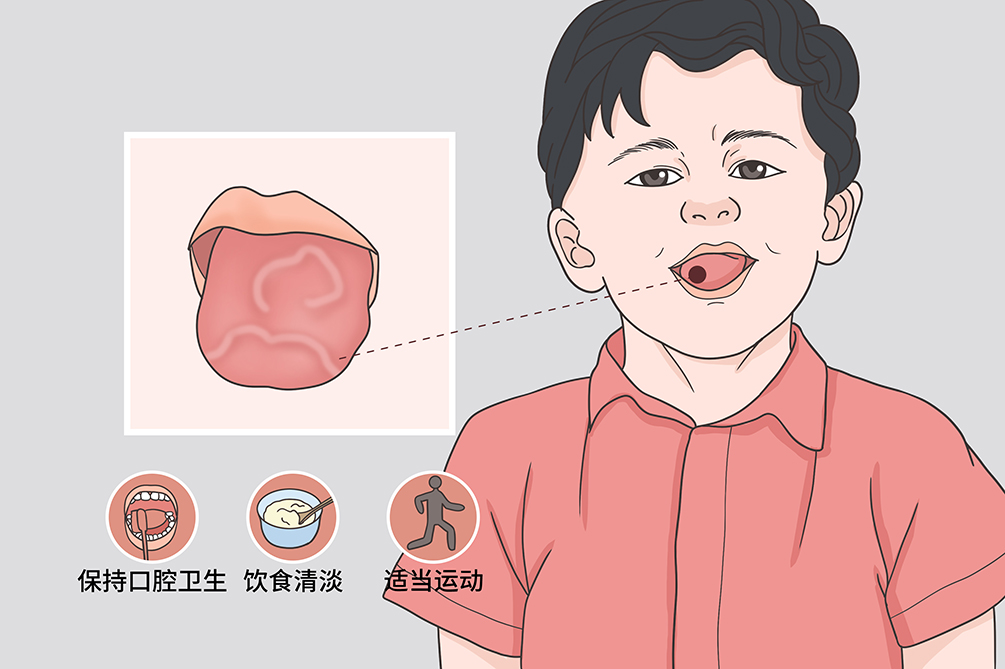

「地圖舌」是兒童時期常見的舌病,往往在檢查咽部或牙齒時才被發現。人的舌頭表面覆蓋著一層白色的絨狀物,這就是通常所說的舌苔,它由數量很多的「絲狀乳頭」組成,高1~3mm,其間還散落著一些紅色草狀顆粒,叫菌狀乳頭,這是一種有味覺的組織。地圖舌是部分絲狀乳頭脫落造成的,一般呈圓形或橢圓形,但不規則,邊緣常有一圈灰白色隆起,粗看很像─幅地圖。不要小看這種舌病,在正常兒童中約有4%左右的發病率。地圖舌是在4~5歲的孩子中比較常見的一種症狀表現。

- 就診科別:

- 口腔科、口腔黏膜科

- 英文名稱:

- geographic tongue,GT

- 疾病別稱:

- 遊走性舌炎

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 感染、口腔灼熱症候群

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 橢圓形紅斑、遊走性病損、燒灼感

- 好發人群:

- 體質較弱的兒童

- 常用藥物:

- 3%碳酸氫鈉、 Nystatin

- 常用檢查:

- 口腔視診、組織病理學檢查

病因

地圖舌病因目前尚不清楚,有學者認為與遺傳因素有關。兒童患病較多,因患兒神經系統尚不健全穩定,或發作與情緒波動有關。因此,有人認為本病的發生與精神、神經因素有關。

病因尚不明確,可能的主要因素有:

遺傳因素

地圖舌可與某些有遺傳傾向的疾病伴發,如溝紋舌、銀屑病﹑糖尿病,所以父母和兄弟姐妹中患地圖舌的人群該病的發病率高,部分病人有遺傳傾向。

免疫因素

人群的免疫力低下也有可能是導致該疾病的原因。

精神心理因素

可與心理壓力、情緒波動等有關。

其他因素

包括人群起源差異因素、內分泌因素、營養缺乏、口腔的局部因素等。

機體免疫力低下

體質較弱的兒童免疫力下降時,易患地圖舌。

過敏

在患有濕疹、氣喘的兒童中,地圖舌的發病率更高。

反覆刺激

如在寶寶乳牙萌出時反覆刺激,易誘發地圖舌。

地圖舌患病率在1.05%~12.78%,多見於小兒,尤其是身體素質差的兒童,少數病人有家族遺傳傾向。

體質較弱的兒童好發地圖舌,因患兒神經系統尚不健全穩定,且中醫認為舌為脾之外候,苔為胃氣所上,地圖舌多與機體的脾胃功能關係密切。又因小兒具有「脾常不足」的生理特點,故地圖舌多見於小兒。

症狀

地圖舌一般多無明顯的自覺症狀,多為偶然發現,少數病人可有輕度燒灼感。病變主要發生於舌背部,主要表現為環狀、多點或形態不規則的絲狀乳頭萎縮而引起的紅斑樣病損。

- 病損多發生於舌尖、舌背和舌側緣,也有發生在舌腹部的報導,但多數見於舌前區,一般不超過人字溝。

- 主要表現為絲狀乳頭剝脫。舌尖、舌緣、舌背絲狀乳頭剝脫區出現紅色斑塊,紅斑的外圍絲狀乳頭增殖形成白色或黃白色的微微隆起的弧形邊界,此邊界寬度為2 ~3 mm。病變區紅白相間,剝脫區範圍不斷擴大,向周圍蔓延,與鄰近剝脫區融合。病損區呈橢圓形、圓形或不規則形。紅斑和邊緣可不斷變化形態和部位,故稱遊走性。多個紅斑擴大,融合呈地圖狀。

- 病變位置經常移動為本病的特徵,其移動或變化的速度不一,有的病變在同一部位可停留數日,有的經過數日即發生移行。由於角化過度,剝脫和恢復在交替出現,此起彼伏,頑固復發,故本病病程較長,有的可延續數日或數年,但不少患兒在幼兒期後其病變可漸漸消失。

- 患兒一般無明顯自覺症狀,有時遇辛辣、咸、熱等刺激性食物有燒灼樣感或伴有疼痛。

少數病人可有輕度燒灼感,或食用酸辣等刺激性食物有不適感。

感染

在病損周圍常存在裂隙,刷牙漱口時清潔不到,易儲存食物殘渣引起細菌或真菌滋生導致感染。

口腔灼熱症候群

口腔灼熱症候群是指發生在口腔黏膜,以燒灼樣疼痛感覺為主要表現的一組症狀,常不伴有明顯的臨床損害體徵,也無特徵性的組織學改變。

看醫

地圖舌無特效治療方法,一般不需治療,向病人進行解釋和定期觀察即可。對於病程遷延的慢性病人,需要進一步了解相關的發病家族史。

- 直系親屬有地圖舌病史的婦女在孕前和孕期需要需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 對於有明顯疼痛不適的地圖舌病人應及時就醫。

- 確診地圖舌病人病損處出現感染、化膿、破潰的情況,應立即就醫。

優先考慮去口腔科或口腔黏膜科就診。

- 最近吃飯舌頭有無異樣的感覺(例如疼痛感)?

- 舌頭有什麼感覺?進食時有沒有刺激性疼痛?

- 目前都有什麼症狀?

- 是否有地圖舌家族史?

- 是否有相關誘因或者疾病?

口腔科視診檢查

通過視診觀察病灶的位置、形狀,並結合問診,一般可初步診斷。

組織病理學檢查

一般不進行病理檢查,症狀嚴重的可考慮進行該項檢查。可見萎縮區上皮變性,乳頭消失,基底細胞層無改變。結締組織有淋巴球、漿細胞及組織細胞浸潤,損害邊緣呈過度角化及角化不全,有上皮細胞碎屑及壞死。

當出現典型地圖舌症狀,即遊走性病損,一般多無明顯的自覺症狀,多為偶然發現,且組織病理學檢查可見非特異性炎症的地圖舌表現,即可確診。

口腔扁平苔蘚

舌乳頭萎縮區有珠光色白色角化斑紋,病損不具有遊走性,同時多伴有口腔黏膜其他部位的病損(多發於頰黏膜和唇黏膜)。地圖舌舌乳頭萎縮區邊緣有白色隆起,具有遊走性特徵,可資鑑別。

口腔念珠菌病

口腔念珠菌病是念珠菌屬感染所引起的急性、亞急性或慢性口腔黏膜疾病。近年來,由於抗生素和免疫抑制藥在臨床上的廣泛應用,發生菌群失調或免疫力降低,而使內臟、皮膚、黏膜被真菌感染者日益增多,口腔黏膜念珠菌病的發生率也相應增高。該疾病與地圖舌可做細菌培養來鑑別,該疾病可以培養出念珠菌。

正中菱形舌

舌乳頭萎縮發生在舌背人字溝前方,多成菱形乳頭萎縮,可為舌背慢性紅斑型念珠菌病的表現,以資鑑別。

治療

地圖舌是一種自限性疾病,一般不需治療,定期觀察即可。應消除不良刺激因素,去除口腔病灶,對併發感染病人對症治療。

去除誘因

了解存在的誘因並及時消除,去除口腔病灶,避免反覆摩擦。

保持口腔衛生

在病損周圍常存在裂隙,刷牙漱口時清潔不到,易儲存食物殘渣,引起細菌或真菌滋生導致感染。注意保持口腔衛生,可用弱鹼性溶液含漱,如3%碳酸氫鈉液。

對症治療

有炎症感染疼痛者,可用 Cetylpyridinium Chloride 等漱口液緩解症狀。合併念珠菌感染,口含 Nystatin 或其混懸液外塗。

本病無需手術治療。

本病中醫無相對應病名,它與中醫之舌剝、花剝舌有相似之處。可因脾虛、濕熱等因素所致,可採用補牌益氣、和胃養陰、清熱利濕等法治之。方藥如補中益氣散、沙參麥門冬湯等加減。發紅充血者可用導赤丹合玉女煎加減。

預後

本病有自限性,有間隔緩解期,舌黏膜表面能完全恢復正常。一般不需治療,對於有明顯不適或出現併發症的病人給予對症治療後可減輕症狀痊癒。

地圖舌可以治癒。

地圖舌一般不會影響自然壽命。

飲食

地圖舌的病人需加強飲食調理,以促進病人症狀減輕並消退,合理、均衡地分配各種營養物質,避免進食辛辣、刺激、堅硬、不易咀嚼及煎炸油膩的食物。

- 宜多食用含維他命B和鋅豐富的食物,例如小麥、高粱、芡實、蜂蜜、豆腐、雞肉、韭菜、牛奶等;宜多食水果和新鮮蔬菜。

- 忌辛辣食品,辛辣食品多食易生燥熱,使內臟熱毒蘊結,易刺激本病加重。

- 忌堅硬不易咀嚼食物,此類食物在咀嚼時頻繁刺激口腔易誘發加重本病。

- 忌煎炸、油膩食物,油膩食物有助濕增熱的作用,會增加舌苔加厚的症狀,不利於疾病痊癒。

照護

注意口腔衛生,去除口腔病灶。保持穩定樂觀的情緒,不要過分緊張,以免加重病情。加強鍛煉,提高身體素質。

日常清潔

保持良好的口腔衛生,進食後漱口,飯後刷牙。注意用軟毛牙刷,避免刺激誘發本病。

適度運動

選擇性的慢跑、散步等舒緩運動,不僅有助於放鬆心情,更可以提高身體素質,提高身體免疫力。

在生活中家屬多關心病人的感受,了解其內心想法,及時進行心理疏導,鼓勵病人說出其不適感以對症治療。告知病人本病的特點,不要引起過度恐慌和焦慮。

針對口腔牙源性或者非牙源性感染病源進行處理與治療。

預防

地圖舌目前病因尚未明確,一般不需治療可自愈,但在病損周圍常存在裂隙,刷牙漱口時清潔不到,易儲存食物殘渣引起細菌或真菌滋生導致感染。故應注意口腔衛生預防感染,如有明顯的誘因,應該積極去除相關危險因素。

- 有家族史的婦女應做遺傳諮詢及孕前檢查。

- 改善生活習慣,養成進食後漱口,飯後刷牙的良好衛生習慣。每日運動,強健體魄,增強機體免疫力。

- 清淡飲食,減少不易咀嚼食物攝入。