紅血球症

概述

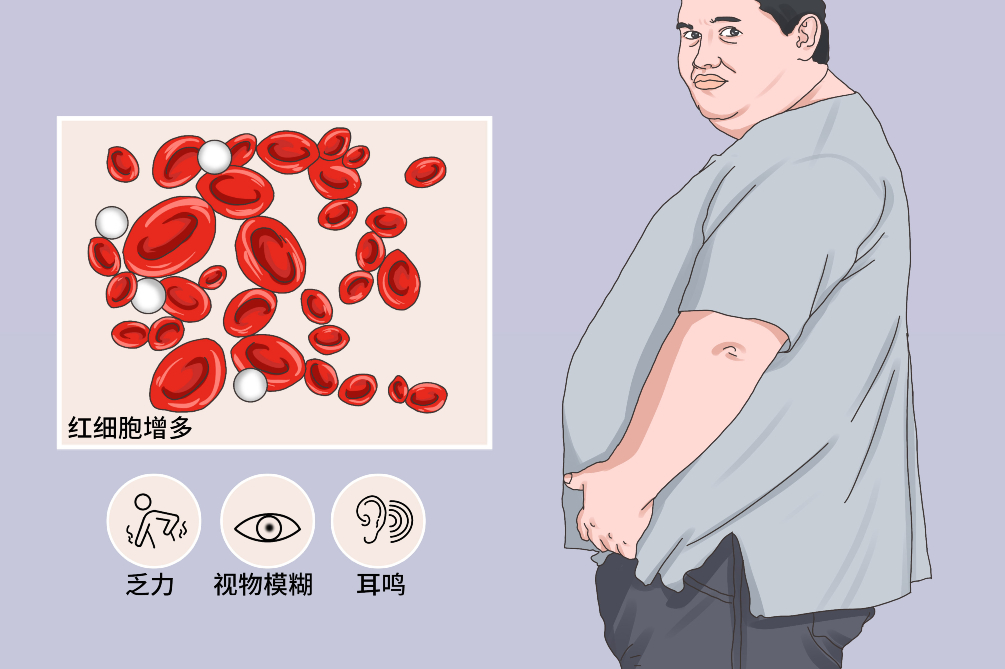

紅血球症是指血液循環中紅血球數目、血紅素(HB)及血球比容和血液總容量顯著超過正常水平,有血栓或出血風險。紅血球症可以分為相對性和絕對性增多,病人通常有皮膚改變、黏膜充血、頭暈、耳鳴、出血等症狀,到院就醫會進行相應實驗室檢查以明確診斷,臨床上通過使用干擾素、羥基脲等藥物進行治療,此外還可通過靜脈放血療法降低血液黏稠度。該疾病目前並不能治癒,只可經過治療延長壽命。

- 就診科別:

- 血液科

- 英文名稱:

- Erythrocytosis

- 疾病別稱:

- 多血症

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 靜脈栓塞、骨髓分化不良症候群

- 治療周期:

- 終身治療

- 臨床症狀:

- 頭痛、出血、血栓、脾臟大

- 好發人群:

- 45歲以上的中老人、男性

- 常用藥物:

- 干擾素、羥基脲、JAK2激酶

- 常用檢查:

- 血液常規、骨髓抹片切片檢查

相對紅血球症

兒童常見因嘔吐、腹瀉或燒傷等引起急性脫水而導致血液濃縮引起相對紅血球增多,主要表現為原發病的症狀,予補充適量液體與電解質後即可恢復。

絕對紅血球症

繼發性紅血球症

症狀輕重不一,視原發病而異。如先天性心臟病(如法洛氏四重症)由於血液循環障礙導致動脈血氧飽和度(SpO2)降低,代償性紅血球增多,患兒有明顯發紺、心肺功能失調、杵狀指等原發病表現。

原發性紅血球症

初期關於兒童紅血球症病例報導表明,在兒童中頭痛、乏力、頭暈等非特異性症狀發生率分別為33.3%、11.1%、11.1%,而成年人中常見的搔癢等皮膚症狀在兒童中發生率較低,可發生嚴重的血栓和出血事件。紅血球症進展為骨髓纖維化和急性骨髓性白血病的風險較高,10年轉化為骨髓纖維化、急性骨髓性白血病的風險分別為10%和15%。

先天性紅血球症

較為罕見,僅少數患兒因血液黏稠而出現症狀,如乏力、頭痛、視力模糊等,可出現血栓栓塞等併發症。

病因

根據發病機制不同,引起紅血球增多的原因很多,其中真性紅血球症是一種以克隆性紅血球異常增多為主的慢性骨髓增生性疾病,本病中位發病年齡>60歲,兒童罕見,故兒童紅血球症的診斷應該首先考慮繼發性或先天性紅血球增多。

- 血液濃縮可能對導致該疾病的發生,例如嘔吐、腹瀉、燒傷等。

- 情緒激動、肥胖等原因可引起紅血球症。

- 由於組織氧供給不足,導致紅血球症的發生。

吸菸

吸入的一氧化碳與血紅素的親和力強於血紅素與氧的親和力,造成組織缺氧狀態,引起紅血球症。

腎臟疾病

由於腎臟出現腫瘤、囊腫或積水壓迫腎組織,引起阻礙血流,導致局部組織缺氧,腎臟產生紅血球生成素增加,導致紅血球增多。

本病的發病隨年齡的增長,發病率逐漸增多,以70~80歲以上人群為最多。我國病例就診平均年齡為48.1歲,低於國外診斷年齡,具體原因尚不清楚。多數國家男性的發病率比女性高,男女發病率大約為1.2:1.0。據國際真性紅血球症研究組報告431例病人,男性占57%,女性占43%。

男性病人會多於女性病人,其中45歲以上的中老人是真性紅血球症的高發人群。

症狀

紅血球症病人多為中老人,該疾病起病緩慢,可在病變若干年後才出現症狀。有時在體檢時發現。初期可出現頭痛、眩暈、疲乏、耳鳴、眼花、健忘等類似神經系統症狀。以後有肢端麻木與刺痛、多汗、視力障礙、皮膚搔癢及消化道潰瘍。半數以上有高血壓,當血流緩慢,有血小板增多時,可有血栓形成和梗死。

皮膚改變

有特徵性,表現為皮膚變紅,特別是顏面、頸部和肢端部位。黏膜充血,呈淡藍色。常見微血管擴張,齒齦出血和鼻衄。也見皮膚發紺、紫斑症、瘀點、含鐵血黃素沉積,酒渣和匙形甲。50%病人患有水源性搔癢。可由沐浴或淋浴促發引起搔癢,灼熱或刺癢感。通常持續30~60min,與水溫無關。也可發生與水無關的搔癢。

神經系統症狀

頭痛最為常見,50%病人均有此表現,可伴頭昏、眩暈和耳鳴、疲乏、健忘、肢體麻木、多汗等。嚴重者可出現盲點、復視和視力模糊等視覺異常。也可有心絞痛和間歇性跛行。少數病人以腦血管意外為首發表現就診。

出血

發生率<10%,常見為鼻出血、牙齦流血和皮膚黏膜上的淤點和淤斑。也可表現消化道出血,拔牙後出血、月經量多等。

初期可出現頭痛、眩暈、疲乏、耳鳴、眼花、健忘等類似神經系統症狀。

中末期可出現肢端麻木與刺痛、多汗、視力障礙、皮膚搔癢及消化道潰瘍等症狀。

血管併發症

其發生率20%~80%,主要是由於高血容量和高黏滯血症導致靜脈栓塞和栓塞性静脉炎。也可發生在周圍動脈、腦動脈和冠狀動脈,引起偏癱和心肌梗塞等嚴重後果。栓塞性静脉炎伴栓塞主要發生在肺部,但腸繫膜、肝、脾和門靜脈也可發生,可引起急腹症。血球比容明顯升高,伴血小板、白血球計數升高,年齡的增加和既往有血栓病史及反覆靜脈放血是血栓形成的高危因素。

骨髓分化不良症候群

經過標準治療後迅速脾臟大;無明顯骨髓纖維組織增生;骨髓極度活躍(<90%)伴髓系、紅系和巨核系三系增生異常;外周血單核球計數>1×109/L,增生異常的髓系細胞極度浸潤肝脾的病人,提示可能出現骨髓分化不良症候群。

看醫

紅血球症初期發現初期治療,對於控制症狀,預防併發症極為重要,一旦發現皮膚顏色變化,與常人不同,或者出現貧血,出血等症狀,應立即就醫。到院醫生會根據病人情況進行血液常規、生化電解質等檢查,明確病人情況。

- 老人及免疫力低下者進行體檢非常有必要,一旦體檢中發現紅血球計數異常都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 已經確診紅血球症的病人,若出現出血,貧血,皮膚顏色改變等症狀,應立即就醫。

大多病人優先考慮血液科就診。

- 出現頭痛多久了?

- 是否出現眩暈,眼花等情況?

- 近期有無服藥史?

- 居住地在哪裡?經常處於海拔較高地區嗎?

- 既往有無其他的病史?

血液常規

通過血液常規檢查,了解病人紅血球計數情況。

血清紅血球生成素檢查

血清紅血球生成素對紅血球生成具有重要調控作用,健康人血清EPO水平為4.3~29.0IU/L。了解病人血清紅血球生成素情況,用以診斷紅血球症候群,但約有20%的紅血球症病人其血清紅血球生成素水平在正常範圍內。

生化電解質檢查

紅血球增多可繼發於腎臟和肝臟等疾病,副甲狀腺腺瘤或癌也可引起,儘管極為少見,也應測定血鈣,排除這些特殊的病理情況。

嗜中性白血球鹼性磷酸酶檢查(NAP)

是成熟粒細胞S顆粒釋放的一種酶,其活性與成熟粒細胞成熟程度及功能、感染、激素等影響有關。有助於鑑別紅血球症與繼發性紅血球症。

骨髓切片檢查

適用於疑診紅血球症病人,病理形態學特徵為骨髓三系增生,骨髓組織學特徵有助於鑑別紅血球症和繼發性紅血球增多,屬於紅血球症的主要診斷標準之一。

外周靜脈血Hct持續增高者(男性>0.52,女性>0.48,>2個月),一般要測量紅血球容量。

可認定當男性和女性Hct分別大於0.60和0.56時可認定存在絕對紅血球增多,無須其他確定性檢查。但在缺鐵性貧血病人,往往被掩蓋,易漏診。

真性紅血球症診斷主要標準。

A1

紅血球容量增加(超過正常預測均值25%)或Hct男性>0.60和女性>0.65。

A2

無繼發紅血球症的原因(注意真性和繼發性同時存在)。

A3

可觸及腫大的脾臟。

A4

克隆性標誌,即獲得性骨髓細胞核型異常。

B1

血小板增多(PLT>400×10^9/L)。

B2

嗜中性白血球增多(非吸菸者>10×10^9/L;吸菸者12.5×10^9/L)。

B3

脾臟大(同未素/超音波掃描顯示)。

B4

特徵性BFU-E生長或血清紅血球生成素減少。

滿足A1+A2+A3或A4即可確診;滿足A1+A2+A3標準中任何2項即可確診。

治療

紅血球症的治療主要從病因入手,採用藥物治療來改善病人症狀,同時可採用靜脈放血治療來降低血液黏稠度,避免或減少血栓的形成。

紅血球症治療要選擇有效的藥物抑制惡性克隆,預防並減少血栓栓塞,使血球穩定在正常範圍,延緩或降低骨髓纖維化及白血病等遠期併發症的發生。

羥基脲

羥基脲能夠抑制核苷二磷酸還原酶,可有效抑制骨髓作用。部分病人可能會出現胃腸道失調和皮膚色素沉澱等不良反應,長期應用羥基脲還可增高紅血球症轉變為急性白血病的風險。羥基脲在體內的最終代謝產物為尿素,並隨尿液排出,因此在服用羥基脲期間應適當增加液體攝入量,使尿量增多以增加尿素的排泄,從而減少其在體內蓄積。有研究表明在治療過程中,

JAK2激酶

對羥基脲耐藥或不耐受的病人,JAK2激酶的標靶抑制劑魯可替尼是一種安全有效的選擇。可以用來降低紅血球的數量,緩解病人症狀。

干擾素(IFN)

IFN能夠抑制造血祖細胞增殖,抑制惡性克隆增長,這是其用於治療血小板增多和紅血球增多的主要機制。同時也能抑制骨髓成纖維祖細胞的增殖,拮抗血小板源生長因子等其他能夠使疾病向骨髓纖維化發展的細胞因子的作用,延長並減少紅血球症病人的骨髓纖維化及向白血病轉化的傾向。建議使用於有血栓風險或疾病進展的年輕病人、不耐受羥基脲治療的病人、有頑固性搔癢的病人。

該疾病暫無手術治療。

靜脈放血治療,可通過將Hct控制在正常範圍而降低血液黏稠度,是紅血球症的基本治療方法,亦可用於血液黏稠度增高的其他紅血球症患兒。當Hb>170g/L時,可予間斷靜脈放血(每日或隔日放血),每次放血量應與病人體表面積和病情相適應,直至Hct降至0.40~0.45。

預後

紅血球症大多發展緩慢,但該疾病目前尚不可治癒,未經治療者的中數壽命為1.5年,但經各種治療後,多數病人生存期可達10~15年。

不能治癒,此病只可緩解病人症狀。

經過治療後,基本可以生存10~15年。

因紅血球的異常增多致血液黏滯度增高,血流緩慢,影響組織器官血供,嚴重者引起動靜脈栓塞形成、肺出血、高膽紅素血症、壞死性小腸結腸炎、充血性心臟衰竭等,若處理不及時可造成死亡或遺留神經系統後遺症。

建議每三個月進行一次複查血液常規,觀察紅血球計數有無改變,有無貧血等臨床症狀。

飲食

紅血球症病人飲食方面合理膳食即可,注意及時補充高纖維、高蛋白食物。

照護

主要以皮膚保養為主,由於病人皮膚呈現紅紫,而且舌、唇、頰的情況最為明顯,因此家屬要注意對病人皮膚進行護理,同時提醒病人不要揉擦眼球。印記疾病不能治癒且外觀皮膚有變化,病人可能存在一定心理問題,家屬要及時溝通及時開導。

家屬應多於病人溝通,開導病人,幫助病人轉移注意力,避免因情緒影響病情,造成不必要的心理問題。

預防

本病屬於骨髓增殖性疾病,目前尚未有明確的預防措施,對於存在基因突變的病人需定期體檢,平時要注意自我觀察症狀。