小兒缺鐵性貧血

概述

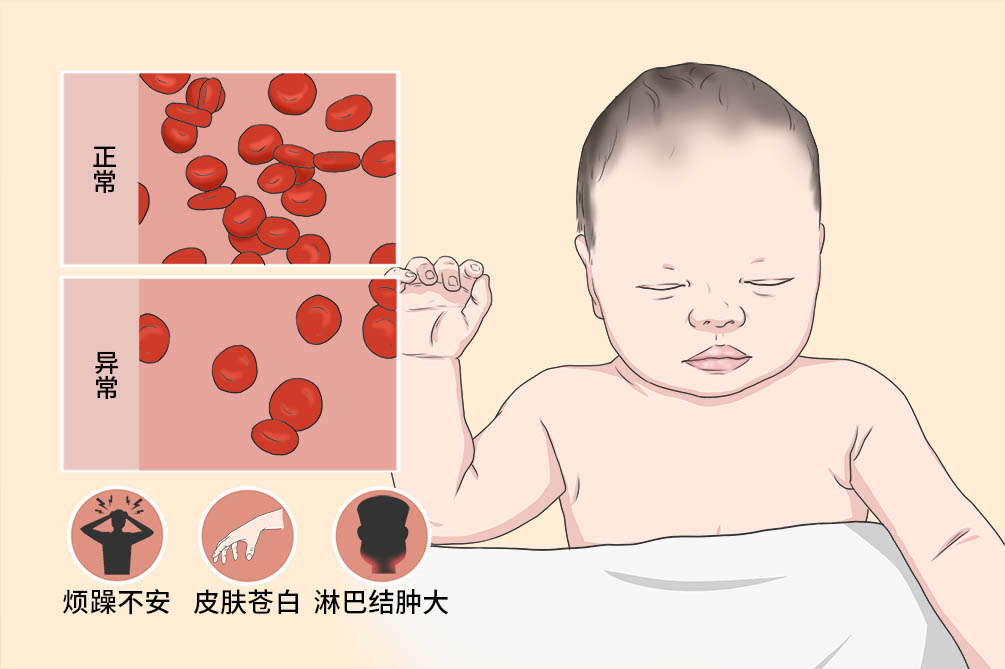

小兒缺鐵性貧血是嬰幼兒時期最常見的一種貧血,其發生的根本病因是體內缺乏鐵元素,導致血紅素合成減少而發生的一種小細胞低色素性貧血。臨床上除可出現貧血外,還可因缺鐵而降低許多含鐵酶的生物活性,進而影響細胞代謝功能。使機體出現消化道功能失調、循環功能障礙、免疫力低下、精神神經症狀以及皮膚黏膜病變等一系列非血液系統的表現,可通過補充鐵劑使症狀得到改善。

- 就診科別:

- 兒科、血液科

- 英文名稱:

- Iron deficiency anemia in children

- 疾病別稱:

- 小兒營養性缺鐵性貧血

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 異食癖、萎縮性胃炎

- 治療周期:

- 4~5個月

- 臨床症狀:

- 煩躁不安、皮膚及黏膜蒼白、淋巴結輕度腫大

- 好發人群:

- 6~24個月嬰幼兒

- 常用藥物:

- 小兒硫酸亞鐵糖漿、複方硫酸亞鐵葉酸片、小兒生血糖漿

- 常用檢查:

- 生化檢查、血液常規檢查

病因

小兒缺鐵性貧血的病因較為複雜,可以從先天儲鐵不足、鐵攝入量不足、生長發育因素、鐵的吸收障礙、鐵的丟失過多來分析其病因,多發於6~24個月的嬰幼兒。

先天儲鐵不足

胎兒從母體獲得的鐵以妊娠最後3個月最多,故早產、雙胎或多胎、胎兒失血和孕母嚴重缺鐵等均可使胎兒儲鐵減少。

鐵攝入量不足

這是缺鐵性貧血的主要原因,人乳、牛乳、穀物中含鐵量均低,如不及時添加含鐵較多的輔食,容易發生缺鐵性貧血。

生長發育因素

嬰兒期生長發育較快,5個月時和1歲時體重分別為出生時的2倍和3倍。隨著體重增加,血容量也增加較快,1歲時血液循環中的血紅素增加2倍。未成熟兒的體重和血紅素增加倍數更高。如不及時添加含鐵豐富的食物,則易致缺鐵。

鐵的吸收障礙

食物搭配不合理可影響鐵的吸收,慢性腹瀉不僅會使鐵的吸收不良,而且會增加鐵的排泄。

鐵的丟失過多

正常嬰兒每天排泄鐵量相比成人多,每1毫升血含鐵約0.5mg,長期慢性失血可致缺鐵。如大腸息肉、梅克爾憩室、膈疝、鉤蟲病等可致慢性失血,用不經加熱處理的鮮牛奶餵養的嬰兒可因對牛奶過敏而致腸出血(每天失血約0.7ml)。

意外大量失血,導致鐵供應量不足,從而造成小兒缺鐵性貧血。

小兒缺鐵性貧血的發病率是非常高的,甚至超過50%。

6~24個月的嬰幼兒

因為孩子在生長發育的過程中需要的能量比較多,在這種情況下身體攝入的營養成分跟不上身體發育需要,就容易出現小兒缺鐵性貧血。

症狀

小兒缺鐵性貧血的病人任何年齡均可發病,以6個月至2歲最多見。發病緩慢,其臨床表現隨病情輕重而有所不同。一般會出現煩躁不安或者精神不振、造血器官異常、神經精神變化、代謝受到影響、心臟功能變化這些症狀,也可能會出現異食癖、萎縮性胃炎等併發症。

病人可出現煩躁不安或精神不振、不愛活動、食慾減退,皮膚及黏膜蒼白。最為明顯的是口唇、口腔黏膜、甲床和手掌,年長兒可訴頭暈、眼前發黑、耳鳴等。常出現肝、脾和淋巴結輕度腫大以及心臟擴大和雜音。部分病人可出現煩躁不安,對周圍環境不感興趣,注意力不集中,理解能力降低。

患兒常發生感染,並且部分病人會出現反甲,即指甲變薄,像勺子一樣。

- 少出病人可出現異食癖,出現嗜食泥土、紙片等。

- 可出現口腔炎、舌炎或舌乳頭萎縮,重者可出現萎縮性胃炎或吸收不良症候群。

- 明顯貧血時心率增快,嚴重者心臟擴大,甚至發生心臟衰竭。

看醫

小兒如果出現煩躁不安或精神不振、不愛活動、食慾減退,皮膚及黏膜蒼白等情況時,建議去兒科及血液科就診。進行常規檢查、生化檢驗等檢查,排除地中海型貧血、鐵粒幼細胞性缺血等疾病,以確診小兒缺鐵性貧血。

- 出現煩躁不安或精神不振、不愛活動、食慾減退,皮膚及黏膜蒼白等症狀,及時就醫。

- 出現呼吸困難、心率加快、意識模糊等症狀,需立即就醫。

優先考慮去兒科或者血液科就診。

- 孩子哪裡不舒服?

- 注意力集中情況如何?

- 最近幾天食慾如何?

- 最近幾天精神狀況如何?

- 出生時體重為多少?

- 是否為母乳餵養?

體格檢查

醫生通過詢問患兒及家屬,了解患兒飲食狀況、出生體重、是否足月等,觀察患兒皮膚是否蒼白,可對患兒的病情有初步的了解。

血液常規檢查

貧血患兒紅血球及血紅素均降低,特別是血紅素,是診斷貧血的重要指標。

生化檢驗

當貧血時,肝臟和骨髓中的鐵蛋白與含鐵血黃素含量減少,血清鐵蛋白減少,評估患兒身體狀況。

超音波檢查

在超音波的提示下,可發現病人的肝脾臟腫大、心臟擴大。

如若病人的血象檢查顯示紅血球及血紅素均降低,以及生化檢驗結果顯示病人的肝臟和骨髓中,鐵蛋白與含鐵血黃素以及血清鐵蛋白含量減少,則表明病人確實患有小兒缺鐵性貧血。

地中海型貧血

地中海型貧血是珠蛋白生成障礙性貧血,是遺傳基因缺陷導致,是一種遺傳性貧血,伴有脾臟腫大,而小兒缺鐵性貧血是缺鐵導致的。地中海型貧血其可見靶形紅血球,血清鐵蛋白、骨髓可染鐵、血清鐵和鐵飽和度不低且常增高。而小兒缺鐵性貧血靶形紅血球,血清鐵蛋白、骨髓可染鐵、血清鐵和鐵飽和度均降低。

鐵粒幼細胞性缺血

鐵粒幼細胞性缺血是鐵利用障礙性貧血,分為遺傳性和獲得性,與小兒缺鐵性貧血的鑑別點為,骨髓檢查可見大量環形鐵粒幼細胞。

治療

小兒缺鐵性貧血主要治療原則為去除病因和補充鐵劑,其中去除病因,包括治療長期慢性失血這一誘因,以及病人本身紅血球的缺陷,後者則為給病人用能夠補充鐵元素的藥物。

如果是由其他疾病引起,則治療原發病,如慢性腹瀉、寄生蟲病等。

根據病人實際情況,讓病人口服小兒硫酸亞鐵糖漿、小兒生血糖漿或複方硫酸亞鐵葉酸片。三者均可為病人補充鐵元素,前二者食用較為方便,後者中含有乾酵母及中藥可減輕鐵劑引起的胃腸道不良反應。注射鐵劑適用於不能耐受口服鐵劑、腹瀉嚴重而貧血又較重的病兒。

小兒缺鐵性貧血一般無需手術治療。

- 對於腸道畸形等,在貧血糾正後應行外科手術或驅蟲。

- 重度貧血合併嚴重感染、心臟衰竭、急需外科手術者,需進行輸血治療。

預後

小兒缺鐵性貧血病人預後良好,經用鐵劑治療,一般可痊癒。

小兒缺鐵性貧血病人預後良好,一般可痊癒。

小兒缺鐵性貧血不影響壽命。

複查血液常規,治療3~4週可達到正常,網織紅血球治療5~7天達高峰。

飲食

小兒缺鐵性貧血病人宜多攝入含鐵量高的食物,如果有條件,採用母乳餵養。多攝入維他命C含量高的食物,促進胃腸對鐵的吸收。

孕母和乳母膳食

孕母和乳母多吃含鐵豐富食物,如魚、瘦肉、豬肝、豬血、鴨血等,以保證供給胎、嬰兒有足夠的鐵攝入。

嬰兒期膳食

如採用純母乳餵養,則至少餵養4~6個月。如需人工餵養,應採用鐵強化奶粉、牛奶應加熱處理以減少因腸道過敏或腸道發生病變而導致的隱性出血。

幼兒期膳食

- 每日主餐有瘦肉或禽蛋、肝、魚25克,每天雞蛋1個、豆製品15~25克、牛乳或豆漿250毫升,既有豐富鐵,又有優質蛋白質。

- 每天必須攝入足夠蔬菜和水果,並於進餐時同食,以保證體內維他命C需要,促進鐵吸收。

- 每天必須進食穀類,如米、面、麵包。

照護

對於小兒缺鐵性貧血,無特殊的護理,注意服用鐵劑後的不良反應,補鐵不可過量,保證患兒的休息。

- 服用鐵劑後家長需注意小兒不良反應,若出現噁心、嘔吐、腹瀉或胃部不適應及時就醫。

- 應保證充足的休息,在孩子休息時儘可能保證房間的安靜與舒適,穿著柔軟舒適的衣服休息,定時更換尿布,以免造成患兒不適。

補鐵不可過量,補鐵過量會導致肝纖維化甚至肝硬化、肝細胞瘤等後果。

預防

出生時檢查相關指標,如血容量以及血紅素的濃度。

早產兒、低出生體重兒

提倡母乳餵養,純母乳餵養者從2~4週開始補鐵,直至1週歲。不能母乳餵養者採用鐵強化配方乳,一般不需額外補鐵,1歲以內不宜採用單純牛乳餵養。

足月兒

儘量母乳餵養至生後4~6月,如此後繼續純母乳餵養,應及時添加富含鐵的食物。未用母乳餵養者服用鐵強化乳配方奶,並及時添加蛋黃等含鐵豐富的食物。對血紅素剛達正常值低限的兒童可間斷口服鐵劑,每周1~2次,連續3個月。

孕婦預防

加強營養,攝入富鐵食物,從孕期3月開始補鐵,必要時延續至產後。