太田母斑

概述

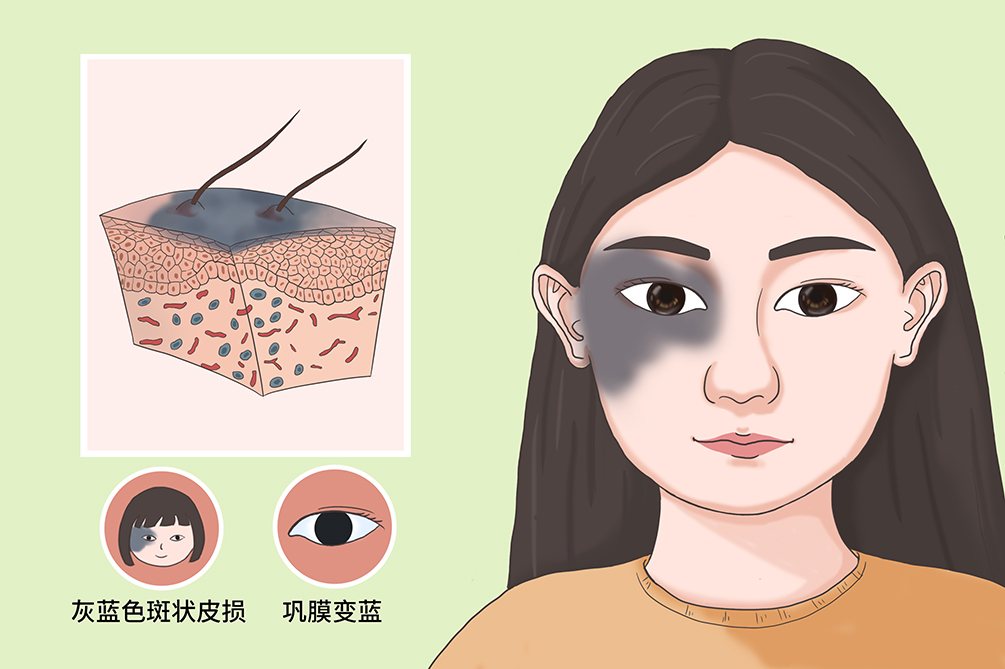

太田母斑是一種真皮黑素細胞的錯構瘤,常波及臉部三叉神經第一、二支區域及同側鞏膜的灰藍色斑狀損害,最常見於眶周、顴部、鼻部、前額和顴骨,半數病人的眼球尤其一側鞏膜有青褐色斑點,結膜也可有色素沉澱,是胎記的一種類型。病因未明,可能源於胚胎階段,多數病人出生後即存在,還有部分病人於出生數年後才開始發病,只有少數病人是外傷後導致發病。目前,太田母斑最穩定和理想的治療是雷射治療方法。

- 就診科別:

- 皮膚科、眼科

- 英文名稱:

- Nevus of Ota

- 疾病別稱:

- 眼皮膚黑素細胞增生病、上顎部褐青色痣

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 眼內壓升高、黑色素瘤

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 灰藍色斑狀皮損、鞏膜變藍

- 好發人群:

- 有家族史者、青少年人

- 鑑別診斷:

- 蒙古斑、黃褐斑

- 常用檢查:

- 組織病理學檢查、眼科檢查

表淺型

色素細胞位於真皮淺層,臨床多呈褐色。

彌散型

色素細胞位於真皮全層,多呈紫青色。

深在型

色素細胞位於真皮深層,多呈青紫色。

病因

太田母斑病因未明,可能源於胚胎階段,黑素細胞不能完全從神經脊進入表皮。在不同人群中發生率不同提示基因影響,一般在出生時或出生後出現,到青年時期往往加重,可能和激素相關。

- 遺傳:可能與遺傳有關,屬於常染色體顯性遺傳。

- 激素:幼年初期和青春期初期是好發的兩個高峰,提示激素水平也可能是發病的一個因素。

- 有研究認為可能是一種與藍痣類似的錯構瘤或痣樣損害。

日曬

長期強光日曬促使黑色素細胞分泌黑色素增多,誘發疾病發生。

生長發育

生長發育過程中生長激素分泌增加,可能誘發疾病。

性激素

懷孕時激素的變化可能是誘因之一,孕激素在太田母斑的發生中也起到一定作用。

太田母斑好發於有色人種,亞洲人及黑人較為多見,常發生在亞洲人種,在日本發病率約為0.2%~0.6%,其他較高發的人種包括非洲人、非裔美國人和東印度人,太田母斑在白人少見,男女發病比例為1:4.8。太田母斑發病第一個高峰為幼兒,50%太田母斑在出生時出現,第二個發病高峰為青春期。

- 有家族史者:本病是由常染色體顯性遺傳,直系親屬,即父母、兄弟姐妹有患病者易好發。

- 青少年人:幼年初期和青春期初期是好發的兩個高峰,可能和激素水平相關。

- 有色人種多見,白種人較少見。

症狀

太田母斑皮損是成片的淡青、褐青或青黑色斑點,分布在臉部的一側,有時為兩側性,最常見於三叉神經第一及第二支的支配區而發生於前額、顳部、眼眶、鼻翼及顴部等處。半數病人的眼球,尤其一側鞏膜有青褐色斑點,結膜也可有色素沉澱,患側的瞳孔可以較小。偶然伴發藍痣而有結節或隆起,也有偶然併發惡性黑素瘤。

灰藍色斑狀皮損

皮損為褐色、青灰、藍、黑或紫色斑片,偶有結節,多發生於顏面一側,偶然可見兩側,以及眼周、顴部及顳部、前額。分布限於三叉神經第一、二支區域。

鞏膜變藍

約2/3病人有同側鞏膜受累變藍,結膜也可有色素沉澱,患側的瞳孔可以較小。

本病是良性病變,偶然伴發藍痣而有結節或隆起。

黑色素瘤

該病可能會進展為黑色素瘤,但較為罕見。

眼內壓升高

10%太田母斑病人眼內壓升高,出現眼脹痛、頭痛、視物不清等症狀。

看醫

太田母斑是一種遺傳性疾病,有家族史的備孕期婦女,要在孕前進行相關諮詢。對於鞏膜變藍的病人應定期眼部檢查,預防眼內高壓併發症,如有異常及時就醫。

- 對於直系親屬患有太田母斑的婦女,孕前遺傳諮詢和孕期需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 發現臉部青藍色斑點,高度懷疑太田母斑應及時就醫。

- 已確診太田母斑病人,出現眼脹痛、頭痛、視物不清等症狀情況應立即就醫。

- 一般病人優先考慮去皮膚科就診。

- 如出現眼內高壓併發症,如眼脹痛、頭痛、視物不清等症狀可去眼科就診。

- 臉部斑點、鞏膜變藍是近期發現的還是一直存在的?

- 目前都有什麼症狀?(如眼脹痛、頭痛、視物不清等)

- 痣的顏色是否會隨季節發生變化?

- 是否有太田母斑家族史?

- 是否去其他醫院進行過治療?

組織病理學檢查

組織病理學檢查可見是否出現表皮正常,真皮乳頭層和網狀層上部可見樹突狀黑素細胞、嗜黑素細胞,周圍包繞纖維鞘。組織病理學檢查可明確診斷,並根據組織病理學上真皮黑素細胞的位置對疾病分型。

眼科檢查

通過對眼部結構和視力檢查,可預防眼內高壓的產生或及時發現眼部併發症給予治療。

- 太田母斑的典型症狀,如臉部及同側鞏膜灰藍色斑狀損害等。

- 組織病理學檢查可見太田母斑表現即可確診。

蒙古斑

蒙古斑出生時即有,隨年齡增長消退,不累及眼部和黏膜,病理表現中黑素細胞在真皮中位置較深。太田母斑組織病理檢查見表皮正常,真皮乳頭層和網狀層上部可見樹突狀黑素細胞,以此可以相互鑑別。

黃褐斑

也稱肝斑,為臉部的黃褐色色素沉澱。對稱蝶形分布於頰部,多見於女性,血中雌激素水平高是主要原因,其發病與妊娠、長期口服避孕藥、月經失調有關。太田母斑多見於青少年人群,發病與血中雌激素水平無關,通過實驗室檢查可以相互鑑別。

治療

太田母斑的治療一般根據其類型和面積大小決定。目前常見的治療方式包括雷射治療和手術切除植皮治療,治療周期短。

一般無需藥物治療。

對於面積大,位置深的太田母斑,可選擇手術切除植皮治療,但術後易留疤。

雷射成功率較高,副作用較小。4~8次治療後90%~100%病人皮膚色素大幅度減少或清除,不到1%出現疤痕。

預後

對於面積小、表淺的太田母斑經過有效規範的治療均可治癒。面積大、位置深的太田母斑在治療過程中可能會留疤。

太田母斑病人經過積極治療,基本能夠治癒。

太田母斑一般不會影響自然壽命。

治療後三個月複診,以後定期持續自我觀察。

飲食

太田母斑病人的護理應合理營養物質分配、合理餐次分配,忌食辛辣、海鮮、燒烤、火鍋等刺激性食物,戒菸、忌酒。

- 忌辛辣食品:辛辣食品多食易生燥熱,使內臟熱毒蘊結,出現皮膚搔癢等症狀,從而使本病症狀加重。

- 忌海鮮發物:魚、蝦、蟹等腥膻之品會助長濕熱,食後易出現過敏。

- 忌煙、酒:菸草中含有尼古丁,酒能助長濕熱,均是不利於皮膚的物質,可能引起疾病加重。

- 宜多食用含維他命C豐富的食物,有助於提高機體免疫力,抑制黑色素沉積,對於本病有一定益處。

- 宜多食用有機蔬菜:現在許多蔬菜、瓜果的生長噴灑激素,食用後可能會對本病不利,有機蔬菜相對來說比較健康。

- 避免食用含有光敏物質的食物,如小白菜、芥菜、菠菜等。

照護

太田母斑的護理應避免日曬、保持皮膚清潔、避免刺激性化妝品,保持輕鬆愉悅的心情,不要過分焦慮,以免加重病情。

- 避免過度日曬,防止刺激太田母斑生長。

- 避免使用刺激性化妝品,以免傷害皮膚刺激太田母斑生長。

- 避免皮膚發生外部傷害,如外傷等。

- 保持積極樂觀的心態,避免因疾病而長期焦慮、憂鬱。

病人平時應注意自我觀察病情變化,如痣的面積大小,顏色等。鞏膜變藍者定期複查眼部,避免眼內高壓併發症。

雷射治療太田母斑的周期較長,病人長期受臉部斑痣的困擾,心理上會產生迫切希望早日治好,過分期待治療效果的現象。病人家屬在生活中應多關心病人的感受,了解其內心想法,及時進行心理疏導。

太田母斑的病人要注意術後一週內創面不可沾水,且局部可能會出現少量的水泡,要等它慢慢結痂,注意不要用手去扣,以免留下疤痕。

預防

太田母斑是一種遺傳性疾病,對於直系親屬患有太田母斑的婦女,孕前遺傳諮詢和孕期檢查對預防本病十分重要。

對於有家族史的人群,在備孕期應做好孕前遺傳諮詢和孕期檢查。

- 太田母斑是一種遺傳性疾病,孕前遺傳諮詢和孕期檢查能起到一定的預防作用。

- 日曬有可能刺激太田母斑生長,平時應避免過度日曬。