周圍神經損傷

概述

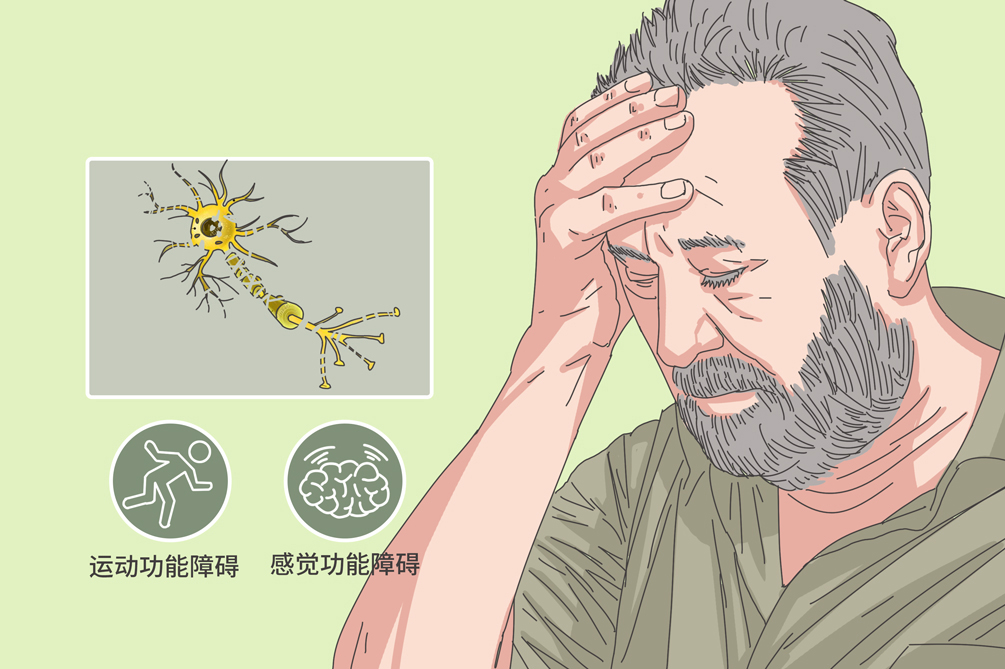

周圍神經損傷是指周圍神經干或其分支意外受到外界直接或間接創傷而發生的損傷,導致軀幹和肢體的運動、感覺及自主神經功能障礙的一種臨床病症。如不儘早進行有效治療,將會影響受累肢體的結構發育,從而影響生活、學習及工作,對心理發育也有一定影響。周圍神經損傷主要表現為運動功能障礙、感覺功能障礙、神經營養性改變,多需手術治療,部分病人能被治癒,但也有少數病人終身殘疾。

- 就診科別:

- 神經外科

- 英文名稱:

- peripheralnerveinjury

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 關節攣縮、廢用症候群

- 治療周期:

- 持續性長期治療

- 臨床症狀:

- 運動功能障礙、感覺功能障礙、神經營養性改變

- 好發人群:

- 老人、糖尿病病人

- 常用藥物:

- 維他命B12、甲鈷胺、吡硫醇

- 常用檢查:

- 電生理檢查、汗腺功能檢查、神經干叩擊試驗

Seddon(1943)分類法

神經振盪

受傷輕微,如輕度牽拉、短時間壓迫、鄰近震盪的波及等引起的損傷。神經可發生腫脹,但無明顯的組織結構改變,不會發生變性。表現為暫時失去傳導功能,常以運動麻痹為主,感覺功能僅部分喪失,數日內常可完全恢復。

軸索中斷

受傷較重,多為鈍性損傷。可因牽拉、骨折、藥物刺激、長時間壓迫、寒冷或缺血等引起。神經軸索中斷或嚴重破壞,損傷的遠側段可發生Wallerian變性。但其周圍的支持結構,尤其是內膜管仍保持完整,因此近端再生軸索能夠沿原來的遠側端長到終末器官,日後可自然恢復。

神經斷裂

受傷嚴重,神經束甚至整個神經幹完全離斷,多見於開放性損傷、暴力牽拉、神經缺血、化學性破壞等。神經損傷後遠段發生Wallerian變性,必須將兩神經斷端對合,方能使再生軸索順利長入遠側段,恢復終末器官的功能。

underland(1951)五度分類法

Ⅰ度

僅神經傳導功能喪失,神經軸索仍保持完整或有部分脫髓鞘改變。

Ⅱ度

神經軸索中斷,損傷的遠端發生Wallerian變性。但神經內膜管仍完整,從近端長出的再生軸索可沿原來的神經通道長到終末器官,神經功能恢復比較完全。

Ⅲ度

神經束內神經纖維中斷,但束膜仍保持連續性。一般出血不多,疤痕形成較少。損傷遠端的神經纖維發生Wallerian變性。從近端長出的再生軸索可沿束膜長到遠側端,找尋退變後的Schwann細胞帶,長入其中併到達終末器官,功能恢復較好。

Ⅳ度

部分神經束中斷,神經外膜仍完整,外膜內出血可形成小血腫,日後可形成束間疤痕。中斷的遠端神經纖維發生Wallerian變性,從近端長出的軸索因束間疤痕阻擋無法長入遠端Schwann細胞帶,難以恢復其功能。只有未損傷的神經束可以恢復部分功能。

Ⅴ度

神經完全離斷,斷端出血、水腫,日後形成疤痕。神經遠側發生Wallerian變性,從近端長出的軸索難以穿過斷端間的疤痕,神經功能無法恢復。

病因

周圍神經損傷比較常見,多為切割傷、牽拉傷、挫傷等所導致,可造成嚴重的功能障礙,甚至肢體殘疾,好發於老人和糖尿病病人。

牽拉損傷

如產傷等引起的臂叢損傷。往往造成神經震盪或軸索中斷,尚未到神經斷裂的程度,大多數可不同程度地自行恢復。

切割傷

如刀、電鋸、玻璃等鋒利物割傷。

壓迫性損傷

如骨折脫位等造成的神經受壓所導致的周圍神經損傷。

電燒傷或放射性燒傷

電流在其傳導受阻的組織產生熱力,造成組織蛋白凝固或炭化、血栓形成等,稱電燒傷。皮膚受射線作用而發生的損傷稱為放射性燒傷,電燒傷或放射性燒傷導致神經受損。

缺血性損傷

如肢體缺血攣縮,神經易受損。

藥物注射性損傷

如滲透性試劑經常造成病人產生藥物注射性損傷。

醫源性損傷

由於從事醫療、防疫等醫療相關人員的操作行為不慎以及醫療相關操作的副作用而造成病人生理或心理上的損傷。

火器傷

如槍傷和彈片傷。

周圍神經損傷較為常見,發病率較高,多發於老人及糖尿病病人,損傷原因多樣,損傷部位由四肢至頭部均有,無特殊多發損傷部位,多發損傷季節與損傷地區無明確指證。

老人

老人身體素質下降,易受到牽拉、切割或壓迫性損傷而造成周圍神經損傷。同時老人骨質中有機質漸減、膠原纖維老化、無機鹽增多,因而骨質變脆,稍受暴力則易發生骨折而壓迫神經造成周圍神經損傷。

糖尿病病人

如本身存在糖尿病,易發生糖尿病周圍神經病變從而導致周圍神經損傷。

症狀

周圍神經損傷可包括臂叢神經損傷、腋神經損傷、肌皮神經損傷、正中神經損傷等,主要表現為運動功能障礙、感覺功能障礙、神經營養性改變,即自主神經功能障礙等表現。

運動功能障礙

神經損傷後其所支配的肌肉呈弛緩性癱瘓,主動運動、肌肉張力和反射均消失。關節活動可被其他肌肉所替代時,應逐一檢查每塊肌肉的肌力,加以判斷。

感覺功能障礙

皮膚感覺包括觸覺、痛覺、溫度覺。檢查觸覺時用棉花接觸,檢查痛覺時用針刺,檢查溫度覺分別用冷或熱刺激,神經斷傷後其所支配的皮膚感覺均消失。由於感覺神經相互交叉、重疊支配,故實際感覺完全消失的範圍很小,稱之為該神經的絕對支配區。如正中神經的絕對支配區為示、中指遠節,尺神經為小指。如神經部分損傷,則感覺障礙表現為減退、過敏或異常。感覺功能檢查對神經功能恢復的判斷亦有重要意義,包括觸覺、痛覺等檢查。在具有痛覺的區域可行兩點辨別覺檢查。病人在閉目狀態下用兩點辨別檢查器針刺皮膚,檢查病人對針刺兩點的距離區別能力。不同部位兩點辨別覺的距離亦不同,如手指近節為4~7mm,末節為3~5mm,而手掌部為6~10mm。可用圓規的雙腳同時刺激或特製的兩點辨別覺檢查儀來檢查。

自主神經功能障礙

神經損傷後立即出現血管擴張、汗腺停止分泌,表現為皮膚潮紅、皮溫增高、乾燥、無汗等。末期因血管收縮而表現為蒼白、皮溫降低、自覺寒冷,皮紋變淺觸之光滑。此外,尚有指甲增厚,出現縱嵴、生長緩慢、彎曲等。

反射障礙

主要為損傷神經所支配區域的深淺反射均減弱或消失。

畸形

由於關節活動的肌力平衡失調,可以出現一些特殊的畸形,如橈神經肘上損傷引起的垂腕畸形,尺神經腕上損傷所致的爪形手等。

實體感覺障礙

即閉目時可分辨物體的質地和形狀,如金屬、玻璃、棉布、絲綢、紙張等,可以代替視覺,神經損傷修復後實體感覺一般難以恢復。

癱瘓

如股神經損傷出現股前肌群癱瘓、股前面及小腿內側麵皮膚感覺障礙、股四頭肌萎縮、髕骨突出。

關節攣縮

關節攣縮是指關節外軟組織疤痕形成,致使關節活動明顯受限,關節組成骨多無明顯異常。

廢用症候群

是指由於機體不能活動的狀態而產生的繼發障礙,周圍神經損傷易造成病人患處不能活動而導致廢用症候群。

看醫

出現周圍神經損傷的典型症狀如運動功能障礙、感覺功能障礙或自主神經功能障礙,應及時去神經外科就醫。若受到切割傷、牽拉傷、挫傷等傷害,應立即到醫院就診,在專業醫生的指導下進行相關檢查,判斷周圍神經有無受到損傷。

- 出現運動功能障礙、感覺功能障礙或自主神經功能障礙情況,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 如有關節痙攣,應及時就醫。

- 受到外來傷害,如切割傷、牽拉傷、挫傷等情況,應立即就醫。

- 優先考慮去神經外科就診。

- 若出現骨折症狀,應去骨科就診。

- 如病人本身患有糖尿病,應去泌尿外科就診。

- 有無受到切割傷、牽拉傷、挫傷等傷害?

- 有無糖尿病?

- 目前都有什麼症狀?

- 出現這種症狀多久了?

- 手腳有無麻木、疼痛等症狀?

汗腺功能檢查

汗腺功能檢查對神經損傷的診斷和神經功能恢復的判斷均有重要意義。無汗表示神經損傷,從無汗到有汗則表示神經功能恢復,而恢復初期為多汗。

神經干叩擊試驗檢查

又稱Tinel征,可幫助判斷神經損傷的部位,了解神經修復後再生神經纖維的生長情況。神經軸突再生尚未形成髓鞘之前,外界叩擊可引起疼痛、放射痛和過電感的過敏現象。沿修復的神經幹部位,到達神經軸突再生的前端為止,出現上述感覺,為Tinel征陽性,表明神經再生的到達部位。神經損傷未行修復時,在神經損傷部位亦可出現上述現象。

電生理檢查

肌電圖檢查和體感誘發電位對判斷神經損傷部位和程度以及幫助觀察損傷神經再生和恢復情況有重要價值。肌電圖是將肌肉、神經興奮時生物電流的變化描記成圖,來判斷神經肌肉所處的功能狀態。還可利用肌電圖測定單位時間內神經傳導衝動的距離,稱為神經傳導速度,正常四肢周圍神經傳導速度一般為40~70m/s,神經損傷時神經傳導速度減慢,甚至在神經斷裂時為0。當然肌電圖檢查也會受一些因素的影響,其結果應與臨床結合分析判斷。另外,還可採用體感誘發電位檢查周圍神經的損傷情況及修復後神經的生長情況。

感覺功能檢查

檢查痛覺、觸覺、溫覺、兩點區別覺,判斷病人神經損傷程度,一般情況下檢查痛覺及觸覺即可。感覺功能障礙可用六級法區別其程度,0級為完全無感覺,1級為深痛覺存在,2級為有痛覺及部分觸覺,3級為痛覺和觸覺完全,4級為痛、觸覺完全,且有兩點區別覺,5級為感覺完全正常。

傷部檢查

檢查病人有無傷口,如有傷口,應檢查傷口範圍和深度、軟組織損傷情況及傷口有無感染。如傷口已癒合,觀察疤痕情況和有無動脈瘤或動靜脈瘺形成等。

運動功能檢查

- 0級:無肌肉收縮。

- 1級:肌肉稍有收縮。

- 2級:不對抗地心引力方向,能達到關節完全動度。

- 3級:對抗地心引力方向,能達到關節完全動度,但不能加任何阻力。

- 4級:對抗地心引力方向並加一定阻力,能達到關節完全動度。

- 5級:正常。

根據病人的外傷史、臨床症狀和檢查,判斷神經損傷的部位、性質和程度,如是否受到切割傷、牽拉傷、挫傷等傷害,臨床症狀是否表現為運動功能障礙、感覺功能障礙或自主神經功能障礙等。

神經根損傷

大多因為擠壓、牽拉、摩擦、手術等因素造成的身體相關部位的神經損傷而引起的一系列病症,伴有神經根刺激症狀,表現為放射痛。周圍神經損傷主要表現為運動功能障礙、感覺功能障礙、自主神經功能障礙,以此可以相互鑑別。

缺氧、缺血性神經損傷

缺氧缺血性神經損傷是指因呼吸停止或其它原因,導致神經血供不良而發生的神經性缺血性或缺氧性神經水腫所致的神經功能或器質性神經損傷。部分病人治療及時,恢復後的神經功能良好,但若部分神經由於缺血時間過長繼發神經缺血變性,可能導致病情加重。周圍神經損傷多為切割傷、牽拉傷、挫傷等外力因素造成的嚴重功能障礙,可根據病因進行診斷。

病理性神經損傷

是由於某些疾病導致神經慢性損害的疾病,發病時症狀大多不明顯,只有輕微的神經症狀,此病往往由於診斷失誤,使本病發病非常嚴重時才能確診而耽誤病情救治。周圍神經損傷臨床表現明顯,如肌肉呈弛緩性癱瘓,主動運動、肌肉張力和反射均消失,皮膚潮紅、皮溫增高、乾燥、無汗等,可根據臨床表現的不同予以鑑別。

治療

周圍神經損傷多需手術治療,處理原則為儘早恢復神經的連續性及良好的縫合神經,應用顯微外科技術治療周圍神經損傷後臨床治療效果明顯提高。

維他命B12

用於巨幼紅血球性貧血,也可用於亞急性聯合變性神經系統病變,如神經炎的輔助治療。禁用於已知對維他命B12過敏或以前發生過由於眼藥引起過敏症狀者,青光眼病人慎用。

甲鈷胺

為治療周圍神經病類藥,用於周圍神經病和因缺乏維他命B12引起的巨幼紅血球性貧血的治療,如對甲鈷胺或處方中任何輔料有過敏反應者禁用。

吡硫醇

主要用於腦血管疾病,如腦震盪症候群、腦外傷後遺症、腦炎腦膜炎後遺症等的治療,改善頭脹、頭暈、失眠、記憶力減退、注意力不集中、情緒變化等症狀。對腦動脈硬化、阿茲海默病精神障礙有一定療效。不良反應較小,主要有皮疹、口乾、食慾缺乏、噁心、嘔吐、眩暈、頭痛等,如不良反應較大,應立即停藥並就醫。

神經松解術

主要目的是將神經從周圍的疤痕組織及神經外膜內的疤痕組織中松解出來,解除神經纖維的直接受壓,改善神經的血液循環,促使神經功能的恢復。神經松解術有兩種,解除神經外膜以及外層周圍組織的疤痕壓迫的方法,稱為神經外松解術。松解神經束間的疤痕,解除神經束的壓迫,稱為神經內松解術。神經松解術應在手術顯微鏡下進行,必須十分細緻謹慎,以防傷及正常神經束。

神經縫合術

方法有神經外膜縫合、神經束膜縫合及神經束膜外膜聯合縫合三種。神經外膜縫合方法簡單易行,對神經的損傷小、抗張力強,可減少混合神經由於束膜縫合而可能導致的功能束錯位對接。因神經內的神經纖維在神經束內下行過程中互相穿插、交換及組合,故縫合時難以做到或難以維持神經主要功能束的準確對合,因而導致兩斷端縫合口間神經束常發生扭曲、重疊、交錯等現象。有時兩神經端常留有間隙而結締組織增生,影響神經再生軸突的通過。神經外膜縫合術主要適用於周圍神經近端(混合神經束)損傷的縫合,如臂叢神經、臂部神經和下肢坐骨神經等。神經束膜縫合或神經束膜外膜聯合縫合主要適用於周圍神經遠端損傷的縫合,因此部位的神經其功能束(感覺、運動)多已明顯分開,採用此方法可準確地對接神經束,如腕部正中神經和尺神經,膕部腓總神經和脛神經等。

神經移植術

根據移植神經段的組成和縫合方法分為:

神經干移植術

是將直徑相似的移植神經段置於神經缺損處,然後離斷神經遠近端分別以外膜或束膜外膜法進行縫合。

束間神經電纜式移植術

是指採用較細小的神經支移植修復較粗大神經幹缺損時,將移植神經裁剪組合成所需的束組數,再分別將裁剪的神經束組於兩端先縫合數針固定,形成與缺損神經干直徑相似的一段「神經干」,以增加神經束組的數目,便於神經兩端的縫合及更有利於神經功能的恢復。對於神經缺損距離較長(15公分左右)或移植神經基床血液循環較差者,可採用吻合血管的神經移植術。移植神經供區有帶橈動脈的橈神經淺支移植、帶腓淺動脈的腓淺神經移植,還可採用小隱靜脈動脈化的腓腸神經移植進行修復。

同種異體或異種異體神經移植術

由於免疫排斥反應等問題限制了其臨床應用,其他尚有自體非神經組織的生物材料(骨骼肌、靜脈、羊膜、筋膜、神經膜管)及非生物合成材料(聚乙醇酸、多聚丙酸管、矽膠管)等橋接神經缺損的方法。這些方法在實驗室均取得了良好的效果,但臨床應用上還未見成熟的經驗報導。

神經移位術

神經近端毀損無法縫接者,可將另一束不重要的神經或部分正常的神經斷離,將其近端移位到較重要的、需恢復肌肉功能的損傷神經遠端上,使失神經支配的肌肉功能恢復。如臂叢神經根部撕脫傷後可採用副神經、膈神經、頸叢神經運動支、肋間神經甚至健側第七頸神經根等移位到上肢重要的損傷神經的遠端上。

神經植入術

神經受到嚴重的撕脫傷、牽拉傷或火器損傷,造成神經遠端支配的終末效應器及所支配肌肉的入肌點或感覺受體的毀損,表現為僅有神經近端完好,但無法直接與支配效應器的遠端神經縫接修復,不能恢復終末器的功能。為解決這一難題可將運動神經的近端分成若干束植入失神經支配的肌肉中形成新的運動終板,恢復部分運動功能。將感覺神經近端分成若干束植入支配區皮膚真皮下,形成新的感覺受體而恢復感覺功能。

神經電刺激治療

可用於周圍神經損傷所引起的周圍神經性疼痛,通過短時程,通常為一至两週的治療,減少疼痛的傳導和接受,從而緩解疼痛。

針刺治療

明確本病的病因、病機以及中醫治則,並根據中醫辨證論治制定針灸處方,並隨症加減配穴。

預後

本病預後情況與損傷類型有密切關係,如果病損為神經失用症,多在三個月內恢復,預後良好。軸索斷裂者恢復期一般在3~6個月或更長,神經斷裂者恢復多在六個月及以上,少數病人不能恢復。

本病部分病人能被治癒,但也有少數病人終身殘疾。

本病若無異常情況,一般不影響自然壽命。

癱瘓

神經系統常見的症狀,隨運動功能減低或喪失,其主要是上、下運動神經元、錐體束及周圍神經病變所致。

周圍神經損傷的治療周期較長,病因複雜,病人治療的方案不同所進行的複診時間也因人而異,因此具體複診時間可根據醫生治療所決定。在複診時可根據神經修復時機進行相關診斷與治療,神經一期修復者,可留待傷口癒合後2~4週內行神經修復手術。二期修復主要在傷後1~3個月內進行,病人應根據情況把握時機。

飲食

對於周圍神經損傷病人的飲食調理要以補充維他命為主,尤其是B群維他命。維他命是人和動物為維持正常的生理功能而必須從食物中獲得的一類微量有機物質,在人體生長、代謝、發育過程中發揮著重要的作用。另外,在補充營養的同時也應避免咖啡、煙、酒等刺激性食物。

- 多補充維他命,新鮮蔬菜、水果中富含維他命,在人體生長、代謝、發育過程中發揮著重要的作用,多食用富含維他命類食物有利於病人復健。

- 多吃燕麥,經常食用燕麥有利於改善神經的總體狀況。

- 忌煙、酒、咖啡、辛辣等刺激性食物,避免刺激神經影響病人復健。

照護

周圍神經損傷的護理方法主要為運動和感覺兩個方面,病人需讓關節固定或者是維持在功能位,維持在一個不會引起畸形的位置。除生活護理外,家屬也要關注病人的心理狀況,及時與病人進行溝通,緩解病人精神壓力。

體位護理

根據病人損傷的性質和部位以合適的姿勢擺放,保持肢體的功能位。

堅持復健治療

把握修復時機,預防關節攣縮和廢用症候群。

防止受傷

注意保護病人肢體,防止燒傷、燙傷、凍傷以及其他外傷。

- 注意觀察病人是否對藥物有不良反應,如有不良反應應立即諮詢專業醫師,查看是否需要減藥或停藥。

- 注意保護病人肢體,防止受傷。

預防

周圍神經損傷病因多為切割傷、牽拉傷、挫傷等傷害造成,在預防上應儘量避免這些傷害,並注意勞逸結合,防止過度疲勞,並注意控制飲食,防止因糖尿病病變而引起周圍神經損傷。

勞逸結合

防止思慮過度引起大腦功能損害,從而導致機體免疫力降低而發生周圍神經損傷。

適當運動

應多做運動身體,提高機體免疫力與代謝力。

生活規律

按時睡覺,有規律的作息。

飲食規律

注意營養均衡,多食用新鮮蔬菜和水果。

保持良好的心態

保持愉快的心情,積極面對生活有利於預防周圍神經損傷。