陰道癌

概述

陰道癌是在陰道上皮表面,發生的一種腫瘤。實際上在臨床真正看到的陰道癌實際很少,在臨床經常看到的陰道癌有一部分是轉移過來的,不是原發的。原發最常見的是鱗癌,其他如原發惡性黑色素瘤等也會見到。總之,陰道癌發病率較低,初期發現機率相對較少。

- 就診科別:

- 婦科、腫瘤科

- 英文名稱:

- Vaginal cancer

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 蜂窩性組織炎、淋巴管炎

- 治療周期:

- 間歇性治療

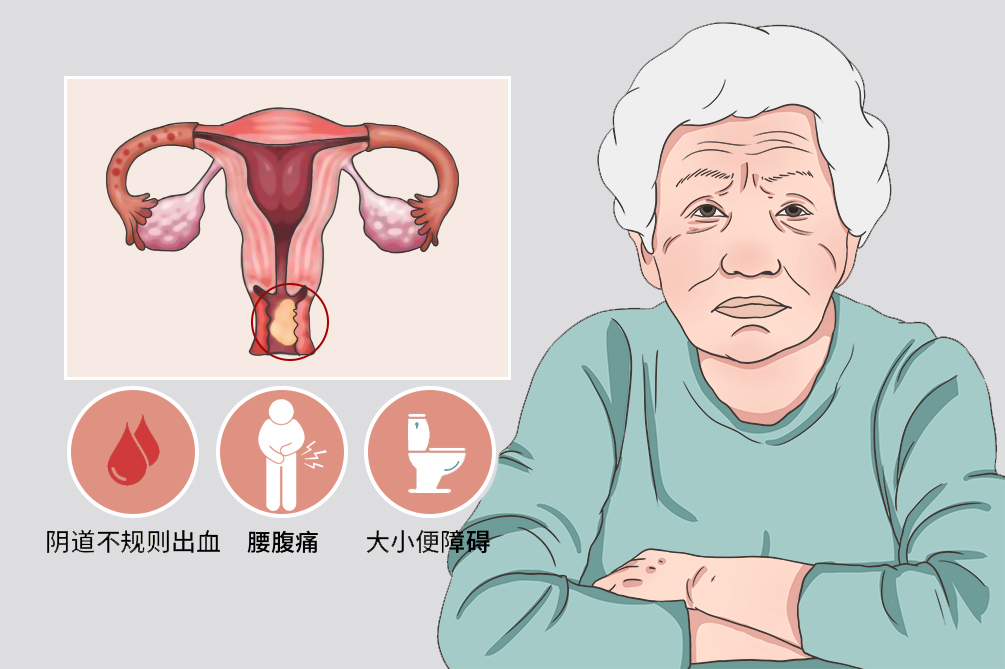

- 臨床症狀:

- 陰道不規則出血、性交後出血、停經後出血、白帶增多、腰腹痛

- 好發人群:

- 多個性伴侶者、年齡>60歲者、抽菸者、人類乳突病毒(HPV)感染者

- 常用藥物:

- Cisplatin 、平陽黴素、絲裂黴素、5- Fluorouracil 、異環磷醯胺、 Paclitaxel

- 常用檢查:

- 陰道細胞學檢查、內鏡檢查、磁振造影、腫瘤標誌物、HPV-DNA檢測

原發性陰道惡性腫瘤

較少見,約占婦科惡性腫瘤的2%左右。85%~95%為鱗癌,其次為腺癌,陰道黑色素瘤及肉瘤等少見。鱗癌和黑色素瘤多見於老年或停經後婦女,腺癌好發於青春期,而內胚竇瘤和葡萄狀肉瘤則好發於嬰幼兒。

繼發性陰道惡性腫瘤

大多由臨近器官的惡性腫瘤直接蔓延或轉移而來。

病因

目前研究人員尚未明確導致陰道癌的具體原因,但是已確定了幾項陰道癌的風險因素,包括30歲及以下的年輕女性、60歲及以上的高齡女性,以及感染了人類乳突病毒的女性。一些女性患有子宮脫垂,用子宮托固定子宮位置,而長期使用子宮托可能會導致癌症風險上升。

慢發性刺激

原發性陰道鱗癌常產生於後窟窿,認為有可能與子宮脫垂病人長久應用子宮托、陰道白斑或部分炎症刺激相關。

骨盆腔放射治療

原發性陰道癌約有20%以上病人曾有骨盆腔放射治療史。通常認為子宮頸癌放射治療後10~40年可產生陰道癌腫瘤細胞結構不好或陰道癌。40歲以下骨盆腔放射治療病的婦女,陰道癌的產生率較高。

病毒沾染

人類乳頭狀瘤,尤其是16型和18型有可能被認為陰道惡性腫瘤的啟動因子。

免疫克制

凡先本性或後本性獲得性和人工性的免疫克制病人,癌瘤的產生率較高。陰道癌也不例外,其產生率在免疫克制病人較高。

雌激素缺乏

陰道鱗癌好發於年老的婦女,有可能與盡經後雌激素程度低下,導至了陰道黏膜上皮萎縮,為引發癌症因子發明了有利條件相關。

近來認為陰道透明癌細胞腺癌與內外源性雌激素相關。

免疫抑制治療

發病確切原因不明。

吸菸

吸菸有可能導致基因突變。

子宮頸放射治療史

放射性物質導致細胞突變。

大部分陰道癌好發於停經或老年婦女,年輕病人與子宮頸上皮內瘤變和人類乳突病毒感染相關。將近90%原發性陰道癌是鱗狀細胞癌,腺癌罕見。高達30%原發性陰道癌病人有5年前患子宮頸原位癌或浸潤癌病史。部分陰道癌由陰道上皮內瘤變發展而來,亦可能見於既往骨盆腔放療者。

- 有多個性伴侶者;

- 年齡>60歲者;

- 長期抽菸者;

- 人類乳突病毒感染者;

- 第一次性交過早者。

症狀

75%以上的病人除上腹壁中線位置有腫塊外,並無不適症狀,容易誤診為腹壁脂肪瘤。隨著缺損的逐步變大,腹腔內的大網膜、腸管等也可突出,這時病人會出現不適症狀。

- 陰道不規則出血、性交後出血及停經後出血。

- 白帶增多,甚至陰道有水樣、血性分泌物伴有惡臭。

- 腰腹痛,大小便障礙,包括頻尿、尿血、尿痛及便血、便秘等,嚴重者可形成膀胱陰道瘺或直腸陰道瘺。

- 陰道癌進展至末期,會逐漸影響周邊組織或引發全身性症狀,如局部壓迫症狀,出現疼痛等。

末期病人則可能出現腎功能障礙、貧血,如肺轉移可出現咳血等。陰道局部病灶以乳頭狀或菜花型最多見,其次為潰瘍狀或浸潤型,性交困難則是陰道腫瘤末期的一個典型症狀。陰道癌最常發生於陰道後壁上1/3處,多數病人主訴停經後少量不規則出血、惡臭分泌物和疼痛。直腸陰道三合診檢查可幫助其了解有無黏膜下、陰道旁侵犯或直腸受累。

淋巴囊腫

發生率為7%-28%,應在術後引流及加壓包紮,避免感染。

切口感染及壞死

陰阜、恥骨聯合上方多見。手術後數天發生應剪除壞死組織,清創換藥。腹淋巴結區放療後有壞死應用肌皮瓣移植方可痊癒。

蜂窩性組織炎及淋巴管炎

常有下肢慢性水腫史,為危險併發症。其特點為高燒、頭痛、寒顫、皮膚發紅、腫、痛。淋巴管炎應用抗生素效果好,應注意慢性淋巴腫及反覆感染發生。

神經損傷

生殖股神經股部分支及股神經皮支受損,常發生在作股三角遠端過大引起損傷或術後疤痕壓迫股神經引起所謂「感染異常性股痛」。股神經及其側皮枝亦有受傷報導術中發現時應及時修補。

性功能喪失

外陰癌術後性功能喪失,是因女性陰道損傷及心理上的創傷引起。據報導與術前性生活相同的對照組比較,女陰廣泛切除術後,病人均拒絕性生活,外陰癌腫手術對性活動有嚴重損傷影響。因此,在允許情況下應考慮有無保守性手術的可能。

看醫

早發現、早診斷、早治療對於治療疾病、改善症狀、預防併發症極其重要,要定期進行磁共振、CT等檢查。對於有疑似疾病臨床表現的病人,更應該及時就診,以明確診斷。

- 對於高危人群,定期檢檢非常有必要,尤其是婦科內診和HPV檢查。無論是不是高危人群,一旦體檢中出現異常,都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 發現陰道流血或是白帶異常時,應及時就醫。

陰道癌病人可以去婦科就診,也可以去腫瘤科就診。

- 目前都有什麼症狀?

- 是否有以下症狀?是否有接觸性出血?做過什麼檢查?

- 既往有無其他的病史?

陰道細胞學檢查

其陽性率為10%~40%,同時可做子宮頸細胞學檢查,以排除子宮頸原發病變的可能。

內鏡檢查

病情前期,可使用陰道鏡對陰道內各部件進行細緻的觀察。

影像學檢查

有條件者均需在治療前行相關影像學檢查,包括磁振造影、靜脈腎盂造影、X線胸部X光片、CT、超音波等檢查,以了解相關部位的淋巴結和器官情況。

腫瘤標誌物

鱗癌可查SCC,腺癌或保留卵巢者應查CA125、CA19-9、CEA、AFP和NSE等。

血清學檢查

血清學檢查可以做梅毒血清學試驗。

HPV-DNA檢測

陰道癌與高危型HPV感染相關。

體格檢查

陰道內是否有腫塊或菜花樣潰瘍。

病人有以下表現即可診斷為該病:

- 一般無特殊症狀,病人自訴腹部疼痛,尤其用力時疼痛出現或加重,或腹部中線可復性腫塊病史。

- 體檢時可在腹中線上觸到一個腫塊,當病人伸展、咳嗽時腫塊變得更明顯,平臥後可觸摸到腹壁缺損。

- 彩色都卜勒超音波顯示腹白線連續性中斷,內容物自缺口處向白線外突出。

陰道上皮萎縮

此類病人在陰道內使用雌激素軟膏持續數周后,再行陰道細胞學或組織學檢查,可恢復為正常的陰道上皮。

陰道菜花

肉眼觀察此類病灶,難以與陰道鱗狀上皮癌鑑別,均需依靠組織學檢查。

陰道炎症

陰道炎與初期陰道癌有時在肉眼上難以分辨,尤其是癌灶為多中心或瀰漫性生長時,需藉助組織學檢查。

治療

陰道癌病人的治療應遵循個體化原則,依據病人的年齡、疾病分期、病灶部位確定治療方案,採用放射治療或手術治療。由於發病率低,病人應集中於有經驗的腫瘤中心治療,總體陰道上段癌可參照子宮頸癌的治療,陰道下段癌可參考外陰癌的治療。

陰道癌常用化學藥物治療,一般靜脈化療考慮給予3~4個療程,其化療方案同子宮頸癌或外陰癌類似,並多用於復發或轉移的補救治療。常用藥物有異環磷醯胺(IFO)、平陽黴素(BLM)、 Cisplatin (PDD)、5- Fluorouracil (5-FU)、絲裂黴素(MMC)、 Paclitaxel (PTX)等。除靜脈途徑全身給藥外,介入化療也應用於臨床。

病灶累及陰道後壁上段的第一期病人

可行廣泛全子宮和陰道上段切除,切緣至少距病變1公分,並行骨盆腔淋巴結切除。

陰道下段的第一期病人

可行陰道及外陰切除和腹股溝淋巴結清掃術,必要時切除部分尿道和外陰並同時做成形術。

病變中段或較廣且浸潤深的病變

需行全子宮、全陰道切除及腹股溝和骨盆腔淋巴結清掃術。

Ⅳa期病人

若合併直腸陰道瘺或膀胱陰道瘺時,行骨盆腔器官廓清術,但手術複雜,出現併發症的概率較高。

放射治療適用於Ⅰ~第四期所有的病例,是大多數陰道癌病人首選的治療方法。

放射治療包括腔內及體外照射兩部分

體外照射

主要針對腫瘤、腫瘤周圍浸潤區及淋巴引流區。可以先行骨盆腔外照射,然後行腔內或組織內插植放療。如果累及陰道下1/3段,應將腹股溝淋巴結也包括在照射範圍內。

腔內治療

主要針對陰道原發病灶及臨近浸潤區,腔內治療根據具體情況可以選擇不同的陰道施源器,或者採用組織間插植治療,以達到控制腫瘤,保護臨近器官的目的,建議使用三維後裝技術。

預後

5年存活率與其分期有關,不良的預後因素包括陰道受累的部位和長度、原發性腫瘤的病理類型和分級、治療手段等。FIGO分期、病理類型、病理分級、腫瘤大小、腫瘤部位、是否腔內聯合體外照射等,均對陰道癌預後有影響。

陰道癌跟病變程度有關,初期能治癒。

治療結束後第1年,每1~3個月複診1次;第2~3年,每3~6個月複診1次;3年後,每年複診1次。隨訪時需行陰道細胞學抹片檢查,必要時行陰道鏡和必要的影像學檢查。

飲食

陰道癌病人應注意合理膳食,保證營養均衡。少食多餐,保證富含膳食纖維類食物的攝取,提高機體免疫力,對抗疾病。

- 飲食宜清淡,吃抗癌類食物,如草菇、竹筍、冬瓜等。

- 忌吃刺激性食物及不易消化的食物,如白酒、辣椒、年糕等。

照護

陰道癌病人應注意經期衛生,勤清洗。不穿緊身兜襠褲,內褲更需寬鬆、透氣,並以棉製品為宜就醫檢查是否有黴菌或滴蟲,如有應及時治療,而不要自己應用「止癢水」治療。

- 久治不愈者應作血糖檢查。保持外陰清潔乾燥,尤其在經期、孕期、產褥期,每天用女性護理液清洗外陰更換內褲。

- 不穿化纖內褲、緊身褲,著棉織內衣褲。

- 局部坐浴時注意溶液濃度、溫度及時間、注意事項。外陰搔癢者應勤剪指甲、勤洗手,不要搔抓皮膚,以防破潰感染從而繼發細菌性感染。

注意有無陰道不規則出血、性交後出血及停經後出血,白帶增多,甚至陰道有水樣、血性分泌物伴有惡臭,以及腰腹痛、大小便障礙的情況。如果有上述情況,需隨時就診。

預防

對於女性而言,降低陰道癌風險的最好方法是儘量避免感染人類乳突病毒(HPV)。HPV會導致多種類型的癌症,包括子宮頸癌,因此研究人員相信陰道癌與HPV很可能存在關聯。

高危人群定期進行HPV病毒篩檢,發現異常及時治療,避免發生癌變。

- 定期做全身體檢。

- 保持健康的生活習慣,有陰道流血或白帶異常等異常症狀隨時就診。

- 適時接種HPV疫苗,降低感染風險。