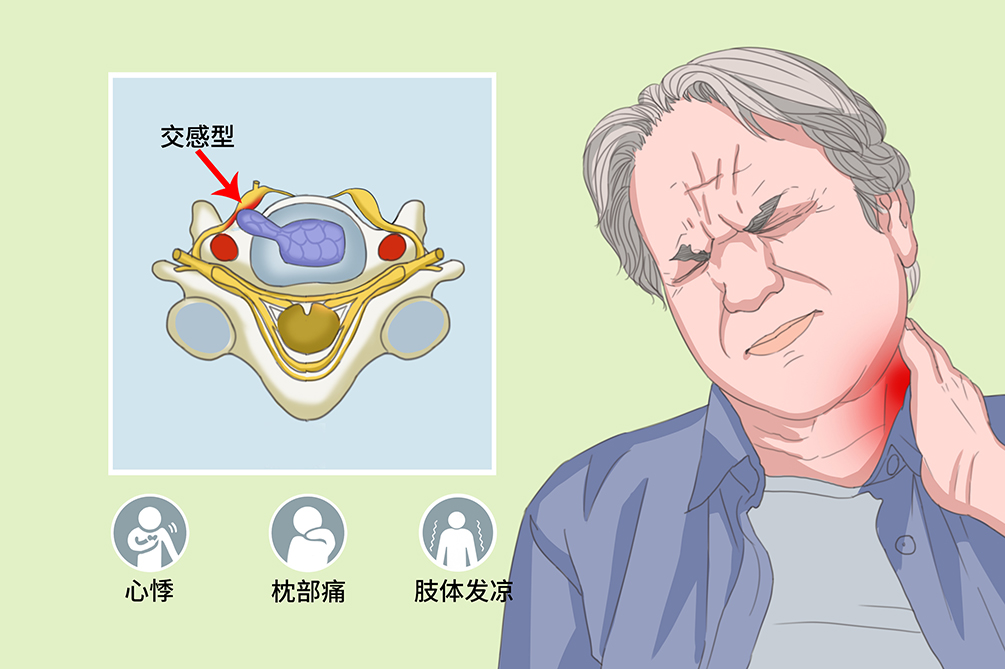

交感神經型頸椎病

概述

交感神經型頸椎病是一種較為常見的頸椎疾病,主要是由於椎間盤退變和節段性不穩定等因素,對頸椎周圍的交感神經末梢造成刺激,從而產生交感神經功能失調。病人多表現為交感神經亢進症狀,少數為交感神經抑制症狀,症狀明顯者可嚴重影響病人身心健康。目前治療交感神經型頸椎病最主要的方法是保守治療,如果出現明顯的頭暈、噁心,保守治療無效,可以行手術治療。大多數病人經過有效、規範的非手術治療,可以減輕或消除頸椎病症狀,維持正常的生活質量。

- 就診科別:

- 骨科、脊柱外科

- 英文名稱:

- 是

- 疾病別稱:

- 交感性頸椎病

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 心率失常、癱瘓

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

- 頭痛、頭暈、上肢麻木、噁心、嘔吐

- 好發人群:

- 長時間睡眠不足者、工作過度緊張者、長時間保持固定姿勢者

- 常用藥物:

- 塞來昔布、 Imrecoxib

- 常用檢查:

- 體格檢查、頸椎X線檢查、頸椎磁振造影檢查

病因

交感神經型頸椎病最主要的病因是頸椎間盤退化性改變以及頸椎節段性不穩。慢性損傷,如長期伏案工作,急性損傷,如頸椎運動不協調,導致頸椎周圍的交感神經末梢受到刺激,進而產生交感神經功能失調。

椎間盤變性

病人椎間盤發生變性,局部穩定性降低、椎間孔變小、小關節重疊、關節囊應力增加及骨質增生,引起局部出現創傷性反應,激惹交感神經末梢,產生一系列交感神經功能失調症狀。

頸部慢性損傷

長期的伏案工作、長期高枕睡覺等,導致頸部肌肉損傷,使軟組織受壓,壓迫神經可導致交感神經型頸椎病。

頸部外傷

頸部受到外力衝撞時可以導致頸椎脫位,導致交感神經出現刺激症狀。

頸部感染

如果咽部發生感染,炎症會沿著淋巴結擴散至頸椎軟組織,組織水腫及炎症刺激交感神經可出現一系列症狀。

睡眠不足、劇烈運動、工作過度緊張及長時間保持固定姿勢,容易導致頸椎受壓迫,引起椎間孔變性。

交感神經型頸椎病目前無明確統計學數據。

- 長時間睡眠不足者。

- 工作過度緊張者。

- 長時間保持固定姿勢者,如長期坐位工作者以及站位工作者。

- 運動愛好者,尤其是喜歡進行劇烈運動的人群容易發生頸部損傷。

症狀

交感神經型頸椎病的臨床表現較多,部分病人以交感神經刺激症狀為主,部分病人以交感神經麻痹症狀為主,部分病人可先為刺激症狀再轉為麻痹症狀。

五官症狀

病人眼部可有眼瞼無力、瞳孔擴大、眼球脹痛、流淚、視物模糊、飛蚊症等交感神經受刺激的表現,亦可出現交感神經麻痹症狀,如眼球內陷、眼乾澀、眼瞼下垂、瞳孔縮小、臉部充血、無汗。咽喉部可出現不適感或異物感、流涎,由於鼻咽部分泌障礙,常表現為慢性鼻炎或咽炎,病人還會出現耳鳴、聽力減退,牙痛亦較多見。

頭部症狀

頭痛表現為枕部痛、頸枕痛或偏頭痛,可伴有頭沉、頭暈,感冒、受涼、睡眠不良、疲勞可誘發頭痛發作,女性則通常在月經期發作。嚴重頭痛時可伴有噁心,但嘔吐者少見。

周圍血管症狀

血管痙攣症狀以肢體發涼、發木,遇冷時有癢感或麻木疼痛,有神經血管性水腫為主要表現。查體可發現局部皮溫降低,但無痛、溫覺減退。血管擴張症狀可見指端發紅、燒灼、喜冷怕熱、疼痛過敏、項胸背灼熱感等。

心臟症狀

心率多表現不正常,有的為心搏過速,有的為心搏過緩,也有的兩者交替出現。前區疼痛者相當多見,易誤診為冠心病,但心電圖正常,稱假性心絞痛。

括約肌症狀

急性發作時表現為頻尿、急尿、排尿不盡,發作過後症狀可消失。

出汗障礙

病人可出現多汗或少汗,可只限於頭、頸、雙手、雙足或一個肢體,亦可出現在半身,常伴有半身酸痛、脹麻,尤以手脹為著,多在夜間或晨起時較重,起床活動後緩解,但查體無感覺、運動和肌肉張力改變,反射正常。

血壓異常

有的病人表現為高血壓,有的病人為低血壓,還有的表現為血壓不穩,忽高忽低。24小時內自然變化甚大,高時可達高血壓水平,低時又符合低血壓水平。病人多有睡眠障礙、情緒不穩定,時而精神興奮,時而憂鬱不振。

氣候適應能力差

病人對氣候變化不能適應,怕冷或怕熱,尤其在秋末冬初、春末夏初,即季節交替時感到周身不適。

心率失常

交感神經型頸椎病可導致心功能障礙,引起心律失常,部分病人甚至可出現心絞痛樣症狀。

癱瘓

當椎體側束受到刺激或者壓迫時,下肢運動與感覺就會出現障礙,嚴重病人可出現癱瘓。

看醫

病人出現頸部和肩背部酸痛發緊、頭痛、頭暈、上肢麻木,需要及時就醫,通過體格檢查、X線檢查、磁振造影檢查等確診,注意與神經根型頸椎病、椎動脈型頸椎病進行鑑別。

- 長時間睡眠不足、工作過度緊張以及久站、久坐人群,定期體檢非常有必要,一旦體檢中發現異常體徵,都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 出現頭痛以及頸肩背部酸痛、脹麻時,應及時就醫。

病人考慮去脊柱外科或骨科就診。

- 目前都有什麼症狀?

- 頸部疼痛是一過性還是持續的?

- 症狀出現多久了?

- 使用過藥物治療嗎?效果如何?

- 既往有無其他的病史?

體格檢查

通過體格檢查初步判斷病人是否有頸椎病,包括前屈旋頸試驗、椎間孔擠壓試驗、臂叢牽拉試驗。

頸椎X線檢查

通過X線檢查病人頸椎是否有退化性改變、椎間孔是否狹窄。

頸椎磁振造影檢查

通過磁振造影檢查評估椎管脊髓有無受壓情況,為確診提供依據。

頸椎都卜勒檢查

可以檢查頸動脈、椎動脈的情況。

- 有頭痛、頭暈、胸痛等自主神經功能失調的症狀。

- 頸椎X線片有典型的頸椎退化性改變,可考慮為交感神經型頸椎病。如果診斷不明確,行星狀神經結節封閉或頸椎高位硬膜外封閉後症狀有所減輕,有助於診斷。

神經根型頸椎病

病人可有較明顯的放射性疼痛,以及感覺、運動障礙,肌肉萎縮。交感神經型頸椎病雖可有肢體疼痛,但多為酸脹,而不是放射性疼痛或麻木,亦無感覺、運動障礙,但是周圍血管症狀較突出,如手涼、皮溫低或手足發熱、出汗障礙。

椎動脈型頸椎病

腦部症狀多於周圍血管症狀,往往伴有腦神經受累表現。交感神經型頸椎病行星狀神經結節封閉及硬膜外封閉術後症狀可消失,或大部分症狀緩解,二者容易鑑別。

治療

交感神經型頸椎病應以非手術治療為主,大多數病人經非手術治療可獲得緩解和痊癒。治療方法包括休息、頸椎牽引、頸圍領制動保護以及藥物治療等。

休息制動

急性期注意休息,頸部可使用圍領制動。

頸椎牽引

頸椎牽引可以緩解頸項肌的痙攣,增大椎間隙,減輕對交感神經的刺激。

積極鍛煉

正確的鍛煉可以強化肌肉力量,恢復正常的頸椎生理曲度,增加頸椎生物力學結構的穩定性,促進血液淋巴的循環,有利頸椎病的恢復。

止痛藥物

病人可以遵醫囑使用非類固醇類止痛藥物,如塞來昔布、 Imrecoxib 等,可以一定程度緩解交感神經型頸椎病產生的疼痛。

手術治療

對於頑固病例,保守治療無效者,在頸椎高位硬膜外封閉或者交感神經節封閉明確診斷後,可以考慮手術治療,包括等離子低溫髓核消融術以及射頻消融術等。

保守治療的病人還可選擇針灸和理療,但是需要注意到正規的醫療機構進行治療,以免不當的治療加重病情。

預後

交感神經型頸椎病經過治療後,大多數病人可以獲得緩解和痊癒,預後良好。未進行正規治療的病人,頸椎病變持續進展,可能導致嚴重的併發症,如癱瘓等。

交感神經型頸椎病經過規範化治療一般可以治癒,部分病人會出現反覆的現象,較頑固。

交感神經型頸椎病經過治療,一般不會影響自然壽命。

病人在治療期間應定期到醫院複查,初期每周一次,對於恢復期交感神經型頸椎病應該每两週進行一次檢查,直到痊癒,之後無明顯不適者可半年複查頸椎核磁共振檢查,出現任何不適請隨時複診。

飲食

交感神經型頸椎病病人術後應注意以清淡飲食為主,在恢復期間需注意戒酒,手術病人避免進食辛辣、刺激食物。

交感神經型頸椎病病人術後應注意以清淡飲食為主,在恢復期間需注意戒酒,手術病人避免進食辛辣、刺激食物。

照護

病人應按醫囑服用止痛藥,如在服藥期間出現皮疹、噁心等不良反應,應及時停藥並就醫。平時多注意休息,避免久坐或久站,可根據身體情況進行頸部和上肢的鍛煉。手術病人避免切口感染。

注意觀察自身情況有無好轉,根據醫囑定期到門診複查頸部X線片。

預防

交感神經型頸椎病是一種慢性疾病,病因較為明確,可以通過改善日常不良生活習慣來預防其發生。

長時間睡眠不足、工作過度緊張及長時間保持固定姿勢者,定期體檢非常有必要,可進行頸部的X線以及磁振造影檢查。

保持正確姿勢

保持頸部自然的生理曲度,定時改變姿勢,避免久坐或者久站。

注意頸部保暖

注意頸部保暖,尤其是在晚秋季節避免頸部受涼,在夏天避免風扇、空調對著頸部直吹。

加強運動防護

在進行運動時注意防護,避免頸部受損。