先天性肌性斜頸

概述

先天性肌性斜頸是胸鎖乳突肌的先天性單側攣縮,導致頭和頸的不對稱畸形,頭傾向患側,下頜轉向健側,是一側胸鎖乳突肌纖維性攣縮、頸部向同側偏斜的畸形。先天性肌性斜頸若不給予治療,持續存在可能導致明顯的顱面不對稱、姿勢性斜頭、初期發育遲緩以及後期持久的頸椎畸形。

- 就診科別:

- 兒科、骨科

- 英文名稱:

- Congenital muscular torticollis

- 疾病別稱:

- 小兒先天性斜頸、先天性斜頸、兒童先天性斜頸

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 脊柱側彎畸形、顱骨發育不對稱

- 治療周期:

- 長期維持治療

- 臨床症狀:

- 頸部腫塊、斜頸

- 好發人群:

- 胎位異常的嬰幼兒、高齡產婦初產兒、出現感染的新生兒、臀位產的新生兒、使用產鉗助產的新生兒

- 鑑別診斷:

- 骨性斜頸、眼肌異常、聽力障礙

- 常用檢查:

- 體格檢查、X線檢查、超音波檢查

病因

先天性肌性斜頸的病因尚不完全清楚,因多數發生在難產、臀產和剖腹產小兒,因此有人認為是分娩時產傷引起,此外還有人認為與胎位異常、先天血管畸形、局部缺血、感染、遺傳等因素有關,睡姿不良也可能誘發先天性肌性斜頸的發生。

產傷

多數學者認為臀位產、產傷等因素可導致胸鎖乳突肌受到牽拉或血腫形成,隨後可繼發肌肉纖維化和血腫機化、攣縮而形成先天性肌性斜頸。

胎位異常

由於胎兒胎位不正,使胎兒頭頸部姿態異常造成一側胸鎖乳突肌的血液循環障礙,引起肌肉缺血、萎縮、發育不良、攣縮而致先天性肌性斜頸。

動脈栓塞

胸鎖乳突肌的營養動脈栓塞,靜脈回流受阻,導致肌纖維退化性變,最後形成攣縮的纖維結締組織,引起斜頸。

先天性血管發育畸形

小兒先天性血管發育畸形可致胸鎖乳突肌處靜脈回流不暢,長此以往或可引發胸鎖乳突肌的纖維化。

局部缺血

由於先天或後天原因導致胸鎖乳突肌處的血管缺血可引發失營養性的肌纖維化,引起先天性肌性斜頸。

感染

新生兒免疫力低下,胎兒時期在子宮內的感染或者出生後的感染均可引發先天肌性斜頸。

睡姿不良

嬰幼兒睡姿不良易偏頭也可誘發先天性肌性斜頸。

先天性肌性斜頸是嬰幼兒最常見的骨骼肌肉先天性疾病之一,在新生兒中發病率約0.3%~1.9%,女童多見。

胎位異常的嬰幼兒

胎位異常的患兒在子宮內時可因姿勢不良導致胸鎖乳突肌的損傷。

高齡產婦初產兒

研究表明高齡產婦初產兒有先天畸形或發育異常的風險較育齡婦女的初產兒發病風險更高。

出現感染的新生兒

無論是宮內感染還是出生後感染均可誘發先天性肌斜頸。

臀位產的新生兒

臀位產的新生兒因體位限制,分娩時頸部在宮內旋轉受限,可能會引發胸鎖乳突肌的缺血。

使用產鉗助產的新生兒

產鉗助產過程或可損傷胸鎖乳突肌。

症狀

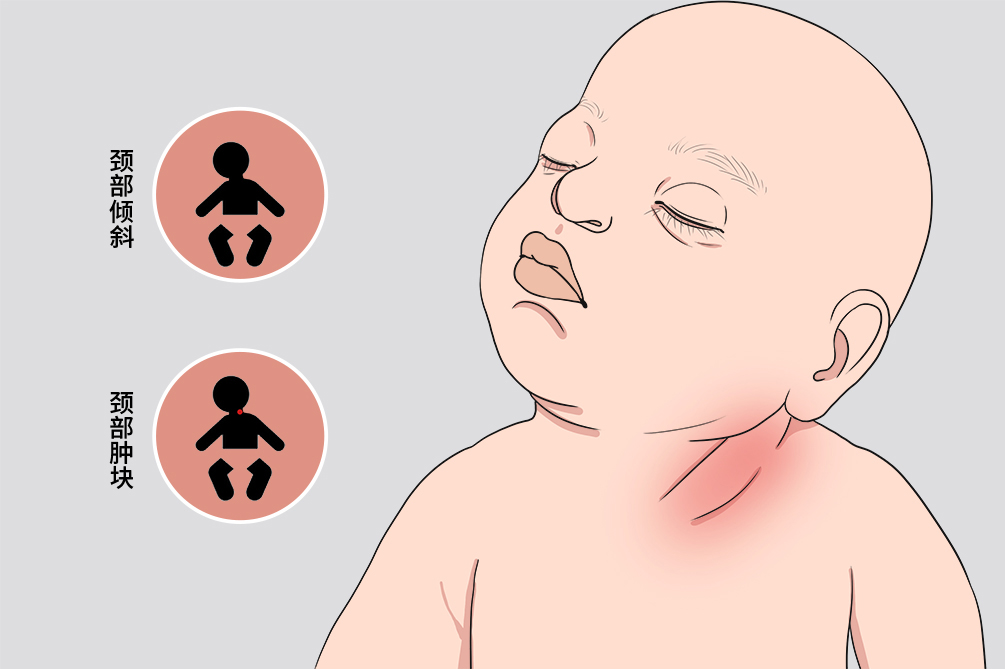

先天性肌性斜頸的典型症狀為新生兒有頸部腫塊、斜頸,下頜轉向健側,眼睛不在一個水平線上,若不積極治療可出現顱骨發育不全、脊柱側彎畸形。

頸部偏斜

斜頸一般在出生後两週內發現,嬰兒頭部恆向一側傾斜,額部也隨之向對側及其前方扭轉,當搬動頭頸部使量正中位時,則感該側較緊,受到牽制,此即為斜頸的患側。隨著患兒的成長,頭逐漸被牽拉而傾向患側,頸部扭轉,臉部傾斜,下頜偏向健側。

頸部腫塊

在患側胸鎖乳突肌中部可觸到圓形硬質的腫塊,可逐漸增大,持續發展2~3個月後腫塊開始縮小,最後完全消失,而該肌即成為無彈性的纖維索。

顱骨發育不對稱

如未得矯正,患側臉部發育較慢,形成顏面和頭顱繼發變形,兩側不對稱,患側臉部短小,外觀較扁平,外眥與口角間距離較對側小,耳郭增大,乳突部突出,患側鎖骨及肩部聳起。

脊柱側彎畸形

長期未治者,患側頸部的其他肌肉也發生相應的攣縮,頸椎逐漸發生形態和結構上的改變,出現明顯脊柱側彎。

看醫

先天性肌性斜頸患兒常在出生後被發現有頸部腫塊、斜頸而就醫,通過體格檢查、X線等檢查確診,並需與其他原因引起的斜頸相鑑別,包括骨性斜頸、眼肌異常、頸部炎症等。

- 患兒出現頭向一側偏斜,且在偏斜測頸部摸到腫物應及時就醫。

- 患兒出現臉部不對稱、脊柱側彎應立即就醫。

常因新生兒有頸部腫塊、斜頸而就診於新生兒科,並請骨科會診。

- 症狀持續多久?(頸部腫塊、斜頸)

- 患兒出生時有無分娩異常?

- 既往還有什麼病史?

- 有無家族遺傳病史?

體格檢查

常見的體格檢查包括視診和觸診,視診可直觀發現兒童斜頸,觸摸患兒兩側胸鎖乳突肌可發現患側頸部腫塊。

超音波檢查

先天性肌性斜頸超音波成像是最好的診斷方法。超音波可觀察雙側胸鎖乳突肌的連續性及腫塊的部位、大小、內部回聲情況及與胸鎖乳突肌與周圍組織的關係。該病的超音波特點是初期胸鎖乳突肌的局部呈梭形腫大與正常肌纖維連續性好。腫塊無包膜,光滑,形態多呈梭形,但亦可不規則,也可出現胸鎖乳突肌瀰漫性腫大,可以是低回音、混合性回聲,個別還可以是增強和減低相間的條紋狀回聲改變,無論是何種回聲其病變均在胸鎖乳突肌上。

X線檢查

X線檢查用於除外頸椎椎骨畸形或其他疾病。

先天性肌性斜頸可通過臨床表現及相關檢查結果進行明確診斷。

- 臨床表現為頭頸歪斜、出生後两週左右出現頸部腫塊。

- 體格檢查可見頭向患側歪斜、下領轉向健側、患側胸鎖乳突肌明顯增粗攣縮或觸及條索感。

- 雙側胸鎖乳突肌超音波檢查,可見初期胸鎖乳突肌的局部呈梭形腫大與正常肌纖維連續性好,多種回聲其病變均在胸鎖乳突肌上。

- X線檢查可排除頸椎椎骨畸形或其他疾病。

骨性斜頸

骨性斜頸為先天性頸椎發育異常,胸鎖乳突肌無攣縮,X線片檢查示頸椎骨質異常。先天性肌性斜頸是胸鎖乳突肌的先天性單側攣縮,由X線檢查可鑑別。

眼肌異常

眼外肌的肌力不平衡,以致患兒視物時需採取斜頸姿勢,以避免復視,有上斜視或下斜視等眼部症狀,而胸鎖乳突肌無短縮,斜頸可自動或被動嬌正。先天性肌性斜頸觸診可發現患側頸部腫塊,X線檢查可見胸鎖乳突肌纖維萎縮、變短、呈條索狀。

聽力障礙

由於一側聽力障礙,患兒傾聽時常表現為斜頸姿態,但無固定性斜頸畸形,無胸鎖乳突肌短縮或頸椎異常。先天性肌性斜頸X線檢查可見胸鎖乳突肌纖維萎縮、變短,且觸診可發現頸部腫塊。

治療

先天性肌性斜頸病人初期採用非手術療法,如手法矯正、熱敷等多數患兒可恢復正常。一歲以下的嬰幼兒採取保守療法可達到70%的治癒率。大於一歲的嬰幼兒則儘量採用手術方式。大齡兒童由於其胸鎖乳突肌攣縮嚴重,以及頸闊肌或筋膜發生攣縮單純松解術效果不佳採用雙極松解術較好。

先天性肌性斜頸患兒一般不採用藥物治療。

手術療法適用於1歲以上的病兒。在12歲以上者,雖然臉部和頸部畸形難於矯正,但手術治療仍可使畸形有所改善。

胸鎖乳突肌切斷術

為傳統術式,一般都在該肌的胸骨及鎖骨端,通過1~1.5公分的橫行切口將該肌切斷。術式簡便有效,易掌握。亦有人主張自胸鎖乳突肌乳突端將該肌切斷,以保持頸部外形美觀。

胸鎖乳突肌全切術

即將整個疤痕化的胸鎖乳突肌切除,手術較大,適用於青少年病人。術中應注意勿傷及鄰近的血管和神經。

部分胸鎖乳突肌切除術

指對形成腫塊的胸鎖乳突肌做段狀切除。適用於年幼兒童局部腫塊較明顯者。

胸鎖乳突肌延長術

將胸鎖乳突肌鎖骨頭切斷,胸骨頭行「Z」形延長。此手術可矯正頭頸歪斜,恢復頸部正常活動功能,不破壞正常頸三角體表形態,避免了其他手術方法使頸部遺留凹陷畸形或不正常的平坦畸形,使頸部美觀。

超音波治療

超音波使組織細胞體積產生微細變化稱為細胞按摩,一方面能夠改變細胞的通透性,促進血液循環,加強代謝物質的交換,提高細胞再生能力,用於軟組織損傷的治療。另一方面還可以延長、軟化堅硬的結締組織,松解黏膠組織,用於疤痕、攣縮的治療。

雷射治療

雷射也是一種光,但和普通光的不同,有著獨特之處。它和生物組織作用後可引起生物組織變化,這種變化稱為雷射生物學效應,包括熱效應、壓強效應、光化效應、電磁場效應,因此也有著不同的治療作用。此為雷射應用於醫學的理論基礎。半導體雷射起到軟化肌纖維、促進攣縮組織血液循環作用,使腫塊或攣縮的肌纖維變小變軟,進而消退。

其他物理因子療法

應用波長1~10m的高頻正弦交流電所產生的高頻電場作用於人體治療疾病的方法為超短波電療法。馬海波認為它作用於深層組織,有改善深部組織血液和淋巴循環、消散水腫、加快代謝產物排除、防止機化、緩解肌肉痙攣的作用。

先天性肌性斜頸的治療應根據病程的長短和年齡大小而定,對1~3個月的嬰幼兒,由於發現早、病程短,患側的胸鎖乳突肌尚未發生纖維性變,攣縮而形成僵硬腫塊,可用理療、熱敷、按摩、手法扳正和固定頭部等辦法促使胸鎖乳突肌的腫塊吸收、消散,防止肌肉纖維發生攣縮。

熱敷

用熱毛巾或煮熟的雞蛋用毛巾包裹後敷在腫塊處10~15分鐘,每天2~3次,注意熱源溫度,防止燙傷患兒皮膚。

手法按摩

將患兒置於操作檯面上,充分暴露頸部皮膚,用拇指緩慢畫圈按揉胸鎖乳突肌,放鬆肌肉後用拇指彈撥胸鎖乳突肌增加其彈性,再用拇指和食指拿捏腫塊促進腫塊與肌肉分離,斜方肌緊張患兒可按揉風池穴和斜方肌。每次按摩10~15分鐘,每天2~3次。

牽拉

可以有效地放鬆痙攣的胸鎖乳突肌:

- 側屈,一手扶住患兒患側肩部,一手將其頭屈向健側,保持數秒,重複數次。

- 旋轉,雙手扶患兒頭兩側,緩慢拉伸頸部,再旋向患側,保持數秒,重複數次。每次牽拉約5~10分鐘,每天2~3次。

輔助用具治療

根據患兒的斜頸程度選擇不同材質的頸部矯形器,每天佩戴1~2小時,並逐漸延長白天佩戴時間。

以上手段治療20天為1個療程,每個療程結束後均需要評估治療效果,若患兒痊癒結束治療,患兒病情好轉則開始下一個療程治療,一般先天性肌性斜頸患兒需要接受1~6個療程治療。隨著治療技術的進一步發展,保守治療也不斷呈現新的治療手段,如超音波及肌內效貼等。此外,還可配合體位訓練,即當患兒臥床時,用多種方法逗引,使他發生興趣,將頭顱儘量偏向健側,頦部轉向患側,以促使患側的胸鎖乳突肌被牽拉伸長。上述幾種方法交替使用效果較好,大多數患兒可被治癒。

預後

先天性肌性斜頸患兒若能夠及時診治,則患兒預後良好,若不能及時診治,則影響先天性肌性斜頸患兒臉部美觀及導致畸形,先天性肌性斜頸可以治癒,不會影響壽命,患兒出院後應每周複查一次。

先天性肌性斜頸患兒可以通過治療,可以治癒。

先天性肌性斜頸患兒一般不會出現危及壽命的情況。

建議先天性肌性斜頸患兒出院後每周都到門診行一次複查,複查的主要項目為體格檢查,直至患兒恢復正常。

飲食

先天性肌性斜頸新生兒餵養可選擇配奶或母乳,建議給新生兒做營養篩檢,以判斷其是否存在營養素缺乏。

- 注意保持新生兒營養充足,在醫護的指導下合理餵養。

- 能夠添加輔食的嬰幼兒注意循序漸進,輔食應營養豐富且質地細膩好消化,不可給小兒油膩食物。

照護

家屬要在日常生活中幫助先天性肌性斜頸患兒矯矯正牙齒形,監測患兒斜頸情況有無變化,注意相應的術後注意事項,同時幫助患兒消除對治療的恐懼。

- 家長在日常給患兒哺乳、懷抱以及睡眠時有意使患兒頭向健側轉動以幫助矯矯正牙齒形。

- 可配合局部溫熱或紅外線等理療,以促進血液循環幫助腫塊吸收。

- 手術治療的患兒,家屬應注意患兒的傷口護理,保持傷口清潔乾燥,觀察有無出血。

對於患兒因治療產生恐懼、緊張、煩躁、自卑等心理問題,要及早發現,家屬應給予患兒充分的耐心和關心,調動患兒積極性,讓患兒主動完成復健訓練。

先天性肌性斜頸患兒術後需要平臥6小時,頭偏向一側,防嘔吐物誤入氣管,引起窒息。其後平臥時,應將上身稍墊高,以保證體位的舒適。全麻未醒前,家屬應幫助醫護妥善約束病人四肢並上護欄,防躁動時抓物、拔管甚至墜床。

預防

先天性肌性斜頸的病因尚不明確,只能從可能引起該病的因素方面進行預防,包括分娩前孕母應注意做好產前檢查,儘量避免高齡妊娠,對於先天性肌性斜頸高危兒要及時給予治療。

- 分娩前加強產前檢查,選擇合適的分娩方式。

- 儘量避免高齡妊娠。

- 妊娠期間避免接觸輻射及化學物質等危險刺激因素。