心搏過緩

概述

心搏過緩是一種常見的心律失常類型,正常成年人心率在50~60次/分之間,如果心臟搏動次數低於60次/分則稱為心搏過緩。心搏過緩常見於健康的青年人、運動員與睡眠狀態,無症狀的竇性心搏過緩通常無需治療。

- 就診科別:

- 心血管內科、急診科

- 英文名稱:

- Bradycardia

- 疾病別稱:

- 心率過緩

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 心臟衰竭、猝死

- 治療周期:

- 無需治療或間歇治療

- 臨床症狀:

- 頭暈、乏力、呼吸急促、脈搏細弱

- 好發人群:

- 運動員、心臟基礎疾病者

- 常用藥物:

- 阿托品、異丙腎上腺素、 Salbutamol

- 常用檢查:

- 心電圖、24小時動態心電圖、心臟都卜勒超音波

竇性心搏過緩

竇性心律心率低於60次/分,稱為竇性心搏過緩。常因迷走神經張力過高所致,一般無症狀,偶有心悸、自覺心跳、沉重感,主要是病因治療,無症狀者一般無須治療。

房室傳導阻滯

房室傳導阻滯是導致心率減慢的常見原因之一,指心臟電激動傳導過程中,心房和心室之間的電傳導異常,可發生在房室結、希氏束以及束支等不同部位。根據阻滯程度的不同,可分為Ⅰ度、Ⅱ度和Ⅲ度房室傳導阻滯。

竇性停搏

竇性停搏是指竇房結在一個或多個心動周期中不產生衝動,以致於不能激動整個心臟,又稱竇性靜止。青年人多由於強烈迷走神經反射所致,常見於咽部刺激、按壓頸動脈竇或眼球,應用洋地黃、奎尼丁等藥物。有時炎症、損傷、缺血、退化性變等各種因素,損傷了竇房結的自律細胞,會造成竇性停搏。

病因

心搏過緩可發生在正常人或疾病發展進程中,一些治療心臟疾病的藥物和降壓藥物也會導致心搏過緩。

竇房結功能障礙

又稱病態竇房結症候群,常發生於70~80歲的老人,由於年齡增長或多種病理生理過程,使竇房結和周圍心房組織發生進行性或退化性纖維化,可導致心房衝動形成和傳導異常,並產生與之相關的心搏過緩症候群。常見導致竇房結功能障礙的病理生理過程為心肌缺氧或心肌梗塞、浸潤性疾病、膠原血管疾病、手術創傷、內分泌異常、自主神經效應、神經肌肉疾病等。竇房結功能障礙是否需要治療,主要取決於是否出現臨床症狀。

房室傳導阻滯

由於傳導系統解剖或功能障礙導致的心房到心室傳導延遲或中斷,可導致心搏過緩。

其他疾病

部分心臟病,如心肌炎、先天性心臟病或心臟術後的併發症,可對心臟組織造成損傷,最終導致心搏過緩。

藥物因素

抗高血壓藥物

β受體阻斷劑、 Methyldopa 、非二氫吡啶類鈣阻斷劑、 Reserpine 等。

抗心律失常藥物

腺苷、 Amiodarone 、氟卡尼、 Propafenone 、奎尼丁等。

精神類藥物

阿片類鎮痛藥、吩噻嗪類止吐藥和抗精神病、抗憂鬱藥。

其他藥物

麻醉藥,如 Propofol 、 Digoxin ,肌肉鬆弛劑,如琥珀膽鹼等。

呼吸因素

心搏過緩病人中阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)檢出率較高,房室傳導阻滯病人中68%存在阻塞性睡眠呼吸中止症。部分病人有效治療後傳導阻滯未改善,可能與長時間缺氧造成傳導系統永久性損害有關。

- 年齡增長與心搏過緩的發生密切相關。

- 肺栓塞、急性下壁心肌梗塞、心肌炎、低血容量、低氧、心包填塞、張力性氣胸、酸中毒、藥物過量、體溫過低和高血鉀症等。

- 某些藥物,如β受體阻斷劑、非二氫吡啶類鈣阻斷劑等。

心搏過緩是一種常見的心律失常,有幾種類型,其中最常見的是竇性心搏過緩。竇性心搏過緩可分為病理性及生理性兩種,生理性心搏過緩是正常現象,一般心率在50~60次/分,運動員心率可能達到40次/分左右,無需治療。常見於正常人睡眠中、體力活動者、運動員。據文獻報導,65歲以上竇性心搏過緩的發生率達11.61%。

心搏過緩常見於健康的成人,尤其是老人、運動員和正常人群睡眠時。也可見於存在心臟基礎疾病的人群,如心肌梗塞、心肌缺氧、先天性心臟病、心肌炎等。

症狀

心搏過緩可以不出現任何症狀,也可以出現頭暈、乏力、黑蒙、暈厥,甚至心臟衰竭的情況。

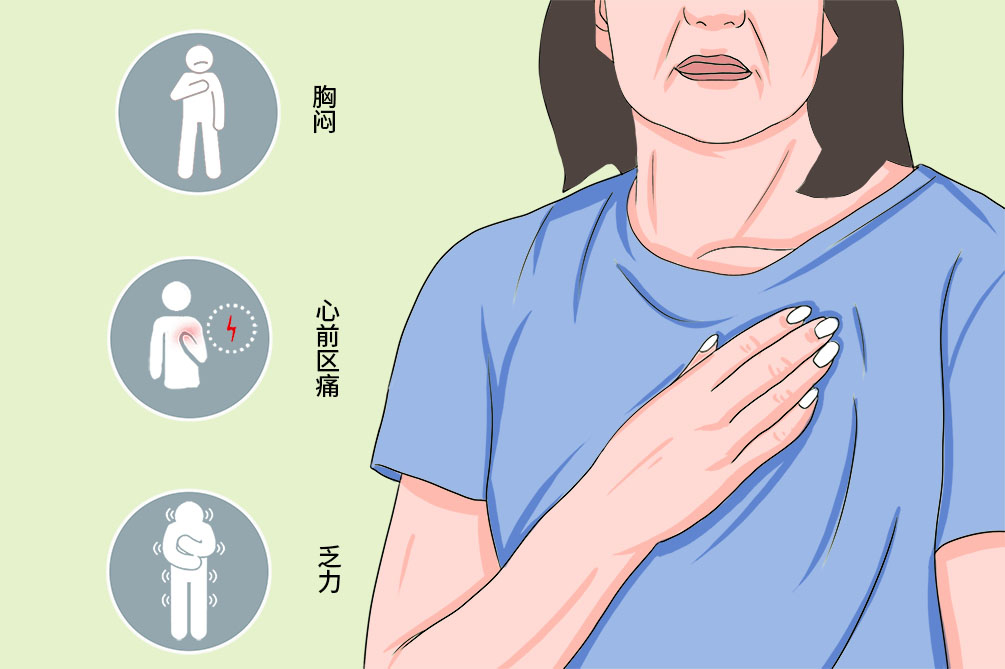

竇性心搏過緩的輕症病人一般無明顯臨床症狀,較重者尤其當心率低於40次/分時,腦灌注不足,心排血量降低,出現易疲勞、胸悶、氣短、心前區痛、頭暈等症狀。收縮壓可能增高,脈壓可增寬,當伴有左心功能減退時可出現血壓下降,嚴重時可出現暈厥,誘發心絞痛或心臟衰竭。

心臟衰竭

嚴重的心搏過緩可影響心臟泵血功能,導致腦灌注不足,出現暈厥、心臟衰竭。

猝死

心跳停搏超過3秒以上可引起惡性心律失常,導致猝死。

看醫

病人一旦出現明顯的心搏過緩,應及時前往醫院心內科接受治療,醫生一般會通過心臟聽診、測量脈搏和血壓以及心電圖進行診斷。

- 出現易疲勞、胸悶、氣短、心前區痛、頭暈等症狀時應及時入院治療。

- 出現持續胸痛、呼吸困難、黑蒙、暈厥等症狀時,或者出現心跳停搏在3秒以上時,需要立即就診或撥打119。

心搏過緩病人可至心血管內科就診,如果出現呼吸困難、暈厥,甚至心跳驟停等情況,可至急診科就診。

- 症狀持續多長時間了?

- 目前都有什麼症狀?還有哪些伴隨症狀?

- 有沒有服用過什麼特殊的藥物?

- 做過什麼相關檢查嗎?

實驗室檢查

包括甲狀腺功能、血液常規、血液電解質檢查,對於存在甲狀腺機能低下症、感染、電解質不平衡等原發病的心搏過緩病人,可行相應的化驗檢查明確病因。

心電圖檢查

普通12導聯心電圖可在症狀發作期間對心搏過緩進行明確診斷,陣發性心搏過緩在心搏過緩未發作時,普通12導聯心電圖無法檢測,需要行動態心電圖檢查,記錄24小時動態心電圖,可判斷症狀與心搏過緩的相關性。

影像學檢查

心搏過緩可存在於各種心血管疾病和全身性疾病中,並且心搏過緩的預後很大程度受到結構性心臟病的影響。因此,可通過心臟超音波檢查進行心臟結構和功能的評估,可以識別心肌症、心臟瓣膜病、先天性心臟病、心臟大血管疾病等問題。若通過病人的心搏過緩相關症狀高度懷疑結構性心臟異常,在超音波心動圖不能確診的情況下,需通過心臟磁共振成像(磁振造影)和計算機斷層成像(CT)來精確檢查。

特殊檢查

對於高度懷疑心搏過緩引起罕見症狀的病人,通過以上方法難以確診時可使用植入式心臟監護儀進行長期動態監測。此外,對於睡眠期間存在心搏過緩或傳導阻滯的病人,需要進行睡眠監測篩檢睡眠呼吸中止症。

根據病人的臨床表現,即易疲勞、胸悶、氣短、心前區痛、頭暈,嚴重時暈厥、呼吸困難等可初步確診,再通過心電圖、24小時動態心電圖判斷心率低於60次/分,即可診斷為心搏過緩。

房性逸搏心律

其P波形態與竇性心搏過緩的P波明顯不同,但如果房性逸搏點位置接近竇房結時,則房性逸搏心律的P波與竇性心搏過緩的P波在形態上不易區別。其鑑別點為房性逸搏心律通常持續時間不長,運動或注射阿托品可使竇性心率加快、房性逸搏心律消失;房性逸搏心律規則,而竇性心搏過緩常伴有竇性心律不整。

治療

心搏過緩無症狀或症狀較輕的病人無需治療,症狀較重時心搏過緩病人的治療方案與電傳導問題的類型、症狀的嚴重程度及導致心搏過緩的原發病因有關,可根據不同病因及病情的發展選擇合適的藥物治療或手術治療。

對於心搏過緩有症狀或症狀較重的病人可採取藥物對症治療,常見的藥物有 Salbutamol 、阿托品、異丙腎上腺素等,可有效減輕心搏過緩症狀。

對於心率在40次/分或者更慢者,藥物提高心率效果不明顯,尤其是伴有反覆暈厥或暈厥前兆的病人,應置入臨時心臟起搏器。在積極糾正可逆轉的原發病因並排除了藥物的影響後,病人的心搏過緩症狀不能消失則需要安裝心臟起搏器。心臟起搏器埋藏在胸部皮下,按一定形式的人工脈衝電流刺激心臟,使心臟產生有效收縮從而提高心率,緩解或消除病人症狀,挽救生命。

- 睡眠呼吸中止症相關的心搏過緩,需進行持續氣道正壓和減重治療。

- 藥物引發的心搏過緩,需要調整藥物治療。

- 原發病引起的心搏過緩,須去除病因治療。

預後

生理性原因引起的竇性心搏過緩一般無需治療,預後良好。病理性心搏過緩需去除病因治療,繼發於心臟基礎疾病,如急性心肌梗塞等預後不佳。

可逆性因素導致的心搏過緩糾正原發病可治癒,部分心搏過緩尚不能治癒。

生理性原因引起的心搏過緩不影響預期壽命,有基礎疾病的心搏過緩可能會影響正常壽命。

心搏過緩需要定期複查心電圖,出現黑蒙、暈厥等症狀及時就診。

飲食

心搏過緩病人的飲食宜選擇高熱量、高維他命的易消化食物,還應選擇低鹽、低脂食物,遠離肥胖,戒菸、限酒。

- 低鹽、低脂飲食,避免油炸、甜膩食品,保證蔬菜、水果、魚肉及奶製品的攝入量。

- 戒菸、忌酒,避免食用過硬、不易消化及刺激性飲食。

- 平時可服用益氣養心的藥膳,如人參粥、大棗粥、蓮子粥等。

照護

心搏過緩病人一定注意不能進行激烈運動,以免心臟供氧不足而引起暈厥等。此外,還要注意戒菸、戒酒,清淡飲食。

- 積極治療引起心搏過緩的基礎疾病。

- 戒菸、戒酒,規律睡眠。

- 合理飲食,規律運動,避免肥胖。

- 呼吸不順時可以採取半臥位,利於呼吸順暢。

- 遵醫囑用藥,了解相關藥物用法、用量、不良反應,若安置了起搏器,應了解相關注意事項,出現不適及時就醫。

有心搏過緩的病人,日常需要監測心率,定期複查,如出現暈厥、黑蒙等症狀,要立即就診。

預防

預防心搏過緩最有效的措施就是降低心臟病的患病風險,對於已有心搏過緩的病人,在生活中注意勞逸結合,但是避免劇烈的體育鍛煉。

- 定期體檢,做心電圖檢查。

- 注意勞逸結合,避免過度勞累。

- 養成良好的生活習慣,戒菸、戒酒,適當體育鍛煉。

- 遵醫囑服藥,切勿自行服用影響心率的藥物。