慢性阻塞性肺疾病

概述

慢性阻塞性肺疾病是一種具有氣流受限特徵的肺部疾病,這種氣流受限不完全可逆,且呈進行性發展,它的發生與肺部對有害氣體或有害顆粒的異常炎症反應有關。隨著病情反覆發作、急性加重,導致肺功能逐漸下降,出現日常活動甚至休息時也感到氣短。

- 就診科別:

- 呼吸內科

- 英文名稱:

- chronic obstructivepulmonary disease,COPD

- 疾病別稱:

- 慢性阻塞性肺病

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 慢性呼吸衰竭、自發性氣胸、慢性肺源性心臟病

- 治療周期:

- 病程長,需要長期、規律、規範的治療

- 臨床症狀:

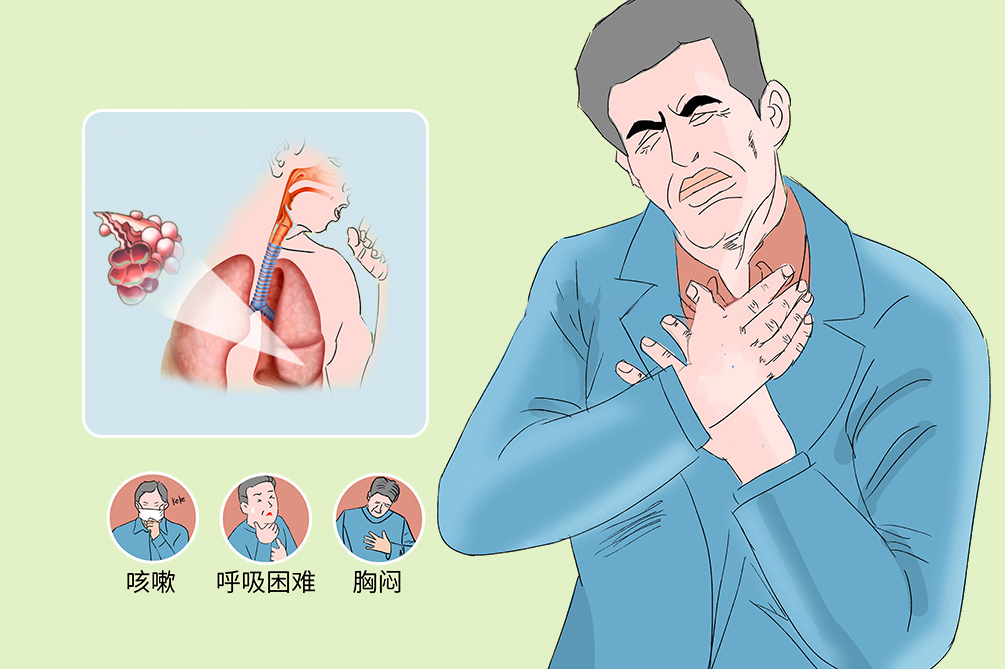

- 慢性咳嗽、咳痰、氣短、呼吸困難、喘息、胸悶

- 好發人群:

- 老人

- 常用藥物:

- 沙美特羅、福莫特羅、異丙托溴銨噴霧劑、 Tiotropium Bromide 、 Salbutamol 噴霧劑

- 常用檢查:

- 肺功能、血氣分析、血液常規、X線胸部X光片、胸部CT檢查

此疾病臨床通常無特殊分類。

病因

慢性阻塞性肺疾病確切病因不清楚,與慢性支氣管炎相似,可能是多種環境因素與機體自身因素長期相互作用有關。

一般認為與慢支和阻塞性肺氣腫發生有關的因素都可能參與慢性阻塞性肺疾病的發病。已經發現的危險因素大致可以分為外因(即環境因素)與內因(即個體易患因素)兩類。

- 外因包括吸菸、粉塵和化學物質的吸入、空氣污染、呼吸道感染等,社會經濟地位較低的人群也易發病,可能與室內和室外空氣污染、居室擁擠、營養較差的因素有關。

- 內因包括遺傳因素、氣道反應性增高等,而在懷孕期、新生兒期、嬰兒期或兒童期,可由各種原因導致個體肺發育或生長不良,進而發病。

吸菸

是最重要的環境發病因素。

感染因素

病毒、支原體及細菌感染是慢性阻塞性肺疾病病人急性加重的重要原因之一。

慢性阻塞性肺疾病(慢性阻塞性肺病)是呼吸系統疾病中的常見病和多發病,患病率和病死率均居高不下。1992年在我國北部和中部地區對102230名農村成年人進行了調查,慢性阻塞性肺病的患病率為3%。2018年新發布的我國慢性阻塞性肺病流行病學調查結果顯示,慢性阻塞性肺病的患病率占40歲以上人群的13.7%。在我國,慢性阻塞性肺病是導致慢性呼吸衰竭和慢性肺源性心臟病最常見的病因,約占全部病例的80%。因肺功能進行性減退,嚴重影響病人的勞動力和生活質量。慢性阻塞性肺病造成巨大的社會和經濟負擔,根據世界銀行/世界衛生組織發表的研究,預計至2020年慢性阻塞性肺病將占世界疾病經濟負擔的第五位。

- 慢性阻塞性肺疾病好發於老人,尤其是有基礎疾病,如肺氣腫、老慢支等。

- 長期處於空氣污染嚴重的環境內,如暴露於化學煙霧或粉塵圍繞的環境中,此類病人也易發生該病。

- 長期吸二手菸的病人,比健康病人更易發生該病。

症狀

慢性阻塞性肺疾病起病緩慢,病程較長,初期可以沒有自覺症狀。隨病程發展可出現慢性咳嗽、咳痰、氣短、胸悶等。

慢性咳嗽

常晨間咳嗽明顯,夜間陣咳或排痰,隨病程發展可終身不愈。

咳痰

一般為白色黏液或漿液泡沫性痰,偶可帶血絲,清晨排痰較多。急性發作期痰量增多,可有膿性痰。

氣短或呼吸困難

初期在較劇烈活動時出現,後逐漸加重,以致在日常活動甚至休息時也感到氣短,是慢性阻塞性肺疾病的標誌性症狀。

喘息和胸悶

部分病人特別是重度病人或急性加重時出現喘息。

末期病人有體重下降,食慾減退等。

慢性呼吸衰竭

常在慢性阻塞性肺疾病急性加重時發生,其症狀明顯加重,發生低氧血症和(或)高碳酸血症,出現缺氧和二氧化碳瀦留的臨床表現。

自發性氣胸

如有突然加重的呼吸困難,並伴有明顯發紺,患側肺部叩診為鼓音,聽診呼吸音減弱或消失,應考慮併發自發性氣胸,通過X線檢査可以確診。

慢性肺源性心臟病

由於慢性阻塞性肺疾病引起肺血管床減少及缺氧致肺動脈收縮和血管重塑,導致肺動脈高壓,右心室肥厚擴大,最終發生右心功能不全。

看醫

病人如出現咳嗽、咳痰、呼吸困難比平時加重、痰量增多、咯黃痰等症狀時,需要及時就醫,通過專科檢查手段查看是否為慢性阻塞性肺疾病,並明確治療方案。

- 若病人出現感冒且合併發熱超過2~3天、氣促或氣促明顯加重、咳嗽加重等症狀時,需及時就醫。

- 已經確診慢性阻塞性肺疾病的病人,若出現呼吸困難、食慾減退、雙下肢浮腫、夜間不能平臥、嗜睡甚至昏迷,應立即就醫。

病人通常就診於呼吸內科。

- 有慢性支氣管炎及肺氣腫病史多少年了?

- 本次因為什麼症狀來就診的?

- 最近一次住院是什麼時間?

- 平時用什麼藥物?

- 吸菸嗎?若有,一天吸菸幾包?

- 這次發病胃口如何?夜裡能平臥嗎?

肺功能檢查

肺功能檢查是判斷氣流受限的主要客觀指標。一秒鐘用力呼氣容積占預計值百分比(FEVl%預計值),是評估慢性阻塞性肺疾病嚴重程度的良好指標,其變異性較小,易於操作。

胸部X線檢查

慢性阻塞性肺疾病初期胸部X光片可無變化,以後可出現肺紋增粗、失調等非特異性改變,也可出現肺氣腫改變。X線胸部X光片改變對慢性阻塞性肺疾病診斷意義不大,主要作為確定肺部併發症及與其他肺疾病鑑別之用。

胸部CT檢查

CT檢查不應作為慢性阻塞性肺疾病的常規檢查。高解析度CT,對有疑問病例的鑑別診斷有一定意義。

血氣檢查

確定發生低氧血症、高碳酸血症及酸鹼平衡失調,並有助提示當前病情的嚴重程度。

其他檢查

慢性阻塞性肺病合併細菌感染時,外周血白血球計數增高、核左移,痰培養可能査出病原菌。

- 當病人有慢性咳嗽、咳痰、進行性加重的呼吸困難及有慢性阻塞性肺疾病危險因素的接觸史(即使無呼吸困難症狀)時,考慮慢性阻塞性肺疾病。

- 確診需要肺功能檢查,使用支氣管擴張劑後FEV1/FVC<70%,可以確認存在不可逆的氣流受阻。根據FEV1占預計值的百分比進行功能分級:Ⅰ級(輕度)FEV1≥80%預計值;Ⅱ級(中度)50%≤FEV1<80%預計值;Ⅲ級(重度)30%≤FEV1<50%預計值;Ⅳ級(極重度)FEV1<30%預計值或FEV1<50%預計值伴呼吸衰竭。

氣喘

慢性阻塞性肺病多為中年發病,症狀緩慢進展,多有長期吸菸史。氣喘多為兒童或青少年期起氣流受限有顯著的可逆性,合理吸入糖皮質類固醇等藥物常能有效控制病情,是其與慢性阻塞性肺病相鑑別的一個重要特徵。但是,部分病程長的氣喘病人可發生氣道重塑,氣流受限的可逆性減小,兩者的鑑別診斷比較困難。此時應根據臨床及實驗室所見全面分析,進行鑑別。在少部分病人中這兩種疾病可以重疊存在。

支氣管擴張

典型者表現為反覆大量咯膿痰或反覆咳血。X線胸部檢查常見肺野紋理粗亂或呈捲髮狀,高解析度螺旋CT檢查可確定診斷。

肺結核

常有發熱、乏力、盜汗及消瘦等症狀。痰液查找抗酸桿菌及胸部X線檢查可以鑑別。

支氣管肺癌

多數有數年吸菸史,頑固性刺激性咳嗽或過去有咳嗽史,近期咳嗽性質發生改變,常有痰中帶血。有時表現為反覆同一部位的阻塞性肺炎,經抗生素治療未能完全消退。痰脫落細胞學、胸部CT及支氣管鏡等檢查可明確診斷。

治療

由於慢性阻塞性肺疾病病因未完全闡明,目前仍缺乏病因治療。臨床中主要遵循預防和綜合治療、治療措施個體化等原則,對慢性阻塞性肺疾病病人進行家庭氧療、呼吸肌鍛煉治療和藥物治療。

教育與管理

其中最重要的是勸導吸菸的病人戒菸,這是減慢肺功能損害最有效的措施。因職業或環境粉塵、刺激性氣體所致者,應脫離污染環境。

長期家庭氧療

鼻導管吸氧,氧流量1~2L/min,吸氧時間10~15小時/天。

復健治療

可以使因進行性氣流受限、嚴重呼吸困難而很少活動的病人改善活動能力、提高生活質量,是穩定期病人的重要治療手段。

支氣管擴張劑是現有控制症狀的主要措施,可依據病人病情嚴重程度、用藥後病人的反應等因素選用。聯合應用不同藥理機制的支氣管擴張劑可增加支氣管擴張效果。

β2腎上腺素受體激動劑

短效製劑如 Salbutamol 噴霧劑,長效製劑如沙美特羅、福莫特羅等。

抗膽鹼藥

短效製劑如異丙托溴銨噴霧劑噴霧吸入,長效製劑有 Tiotropium Bromide 吸入劑。

外科方法僅適用於少數有特殊指征的病人,選擇適當病例可以取得一定療效,使病人肺功能有所改善,呼吸困難有所減輕。鑑於較高的手術風險及昂貴的手術費用,選擇手術治療應十分謹慎。術前必須進行動脈血氣分析、肺功能測定和胸部CT檢查,全面評估呼吸功能。手術方式包括肺氣泡切除術和肺減容手術。肺移植術為終末期慢性阻塞性肺病病人提供了一種新的治療選擇,但存在著技術要求高、資源有限、手術費用昂貴等諸多問題。

慢性阻塞性肺疾病急性加重期治療:

- 確定急性加重期的原因及病情的嚴重程度。

- 擴張氣道:使用β2腎上腺素受體激動劑,抗膽鹼藥。

- 低濃度吸氧:可用鼻導管吸氧,給氧濃度為28%~30%。

- 抗生素:當病人呼吸困難加重,咳嗽伴痰量增加、有膿性痰時,應依據病人所在地常見病原菌及其藥物敏感情況積極選用抗生素治療。

- 糖皮質類固醇:針對血液常規中有嗜酸性白血球高的或者有支氣管氣喘病史的可予以口服或靜脈給藥5~7天。

- 當慢性阻塞性肺病病人發生急性呼吸衰竭時,如無絕對禁忌證,無創機械通氣應為首選機械通氣模式,這是因為無創通氣可以改善通氣、減少呼吸功和氣管插管率、縮短住院時間、提高生存率。

預後

慢性阻塞性肺疾病為慢性疾病,目前還無法治癒,但是有效且規範的治療,能夠減輕或減少急性加重的發生,維持正常的生活質量。

慢性阻塞性肺疾病為終身疾病,目前尚不能治癒。

飲食

慢性阻塞性肺疾病病人可通過健康飲食維持體力,如果病人發生體重減輕的情況,應積極向醫生或營養師尋求幫助,以更好地獲得所需熱量。

- 肥胖病人忌吃油炸、油煎食物,炒菜宜用植物油,少食動物內臟、蟹黃、蝦子、魚子等含膽固醇高的食物。

- 較瘦弱者要加強營養,少食多餐,可以多食用一些高蛋白質的瘦肉、魚、牛奶等。

- 宜進食含維他命C豐富的新鮮蔬菜和水果,對呼吸道上皮組織作用明顯,對減輕咳嗽症狀有一定的作用。

照護

慢性阻塞性肺疾病病人家屬應積極幫助病人排痰,同時病人應每天堅持適宜的體育鍛煉,控制體重在合理的範圍內。

- 需要積極促進痰液的排出,每兩小時翻身拍背,避免皮膚破損。

- 堅持適宜的體育鍛煉,如快走、打太極拳、做呼吸操等。

- 在飲食上要堅持多樣化,一日三餐要有碳水化合物、適當的脂肪類食物和優質蛋白。

- 對於長期聯合吸入激素加長效支氣管擴張劑者,一定要告誡病人吸入後要及時漱口,防止口腔內白色念珠菌感染。

- 對於有攝護腺肥大病人,需了解吸入抗膽鹼能藥物會引起尿滯留。

預防

- 戒菸是預防慢性阻塞性肺疾病最重要的措施,在疾病的任何階段戒菸都有助於防止慢性阻塞性肺病的發生和發展。

- 減少有害氣體或有害顆粒的吸入。

- 積極防治嬰幼兒和兒童期的呼吸系統感染。

- 接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、細菌溶解物、卡介苗多糖核酸等,有助於提高機體抵抗力。

- 加強體育鍛煉,增強體質,提高機體免疫力,可幫助改善機體一般狀況。

- 對於有慢性阻塞性肺疾病高危因素的人群,應定期進行肺功能監測,以儘可能初期發現慢性阻塞性肺疾病並及時予以干預。