急性呼吸窘迫症候群

概述

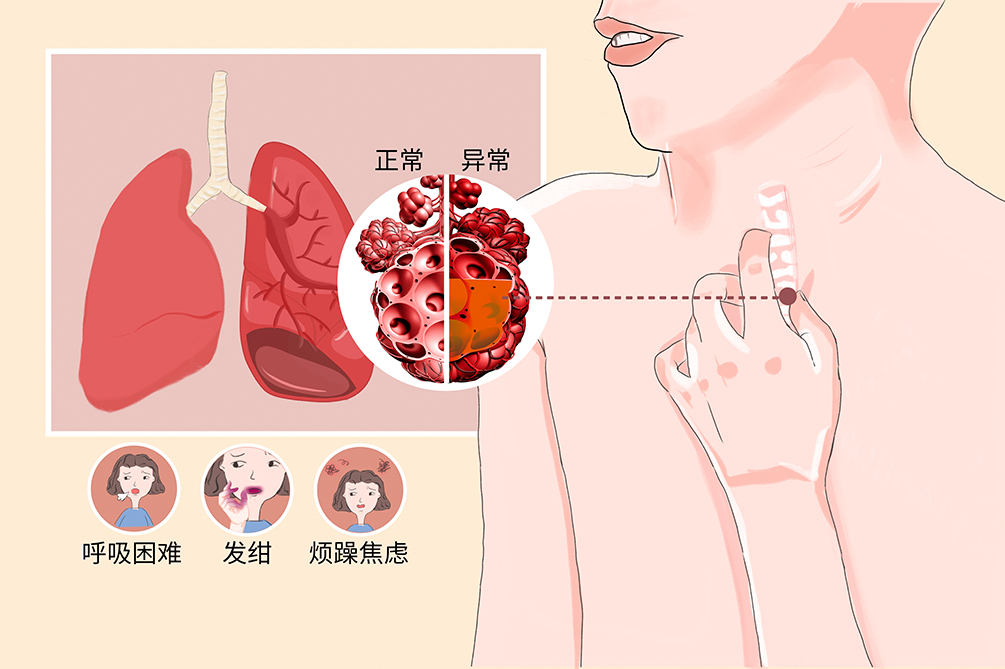

急性呼吸窘迫症候群是由於休克、嚴重感染或創傷等原因,導致直接或間接肺損傷,以低氧血症、呼吸困難或衰竭為主要特徵的臨床症候群,具有高發病率、高致死率。需要積極治療原發病,可使用抗生素治療感染,經過綜合性急救治療可好轉出院,但會遺留不同程度的肺部後遺症。

- 就診科別:

- 呼吸內科、急診科

- 英文名稱:

- acute respiratory distress syndrome,ARDS

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 酸鹼失調、消化道出血

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 呼吸困難、口唇青紫、嗜睡、胸悶、咳嗽

- 好發人群:

- 重症肺炎病人、吸入性損傷者、嚴重感染者、嚴重創傷者

- 常用藥物:

- Salbutamol 、尼可剎米、布地奈德、一氧化氮

- 常用檢查:

- 血氣分析、血液常規、肺功能檢查、CT

根據氧合指數也就是PaO2/FiO2,PaO2代表吸入氧濃度,FiO2代表動脈氧分壓,將急性呼吸窘迫症候群按照嚴重程度分為三類:

輕度急性呼吸窘迫症候群

氧合指數在200~300mmHg之間。

中度急性呼吸窘迫症候群

氧合指數在100~200mmHg之間。

重度急性呼吸窘迫症候群

氧合指數≤100mmHg。

病因

急性呼吸窘迫症候群大多由肺部感染,如細菌性肺炎、黴菌性肺炎、病毒性肺炎、敗血症和膿毒血症等原因導致,也可因有害液體誤吸入肺部導致,好發於重症肺炎者、吸入性損傷者、嚴重創傷和感染者。

肺部感染

肺部感染是急性呼吸窘迫症候群的常見原因,可由多種病原體導致,如各類細菌、真菌和病毒等。當出現細菌性肺炎、黴菌性肺炎、病毒性肺炎、敗血症和膿毒血症等,繼而使機體發生炎症反應,最終導致急性呼吸窘迫症候群。

液體誤吸

急性呼吸窘迫症候群也可因有害、有毒液體或煙霧吸入肺部而導致,如胃內容物誤吸入肺部、溺水時水充滿呼吸道和肺泡,人體出現炎症反應,產生自身破壞性,最終導致急性呼吸窘迫症候群。

嚴重創傷

肺與胸部創傷、顱腦外傷和燒傷。

休克

感染中毒性休克、心源性休克和失血性休克。

高危手術

心臟手術、大動脈手術等。

藥物

麻醉藥物過量、解熱鎮痛劑和藥物過敏反應等。

代謝失調

急性胰臟炎、糖尿病酮酸中毒和尿毒症等。

血液系統疾病

大量輸血和彌散性血管內凝血。

婦產科疾病

羊水栓塞、子癇和死胎。

多次輸血

如有多次輸血的經歷可增加患病的風險。

吸入嘔吐物、吸入有毒氣體或煙霧

誤吸可能會引發該疾病。

其他

心肺復甦術後、結締組織病和器官移植等。

急性呼吸窘迫症候群是一種嚴重威脅生命的呼吸衰竭症候群,致死率較高。其病死率為26%~50%,25%為輕度急性呼吸窘迫症候群,而中度到重度約占75%。另外,急性呼吸窘迫症候群病人占所有接受機械通氣治療病人的5%。

本病好發於重症肺炎者、吸入性損傷者、嚴重創傷者、嚴重感染者,這類人群都為免疫力低下者,當遭受感染,易引起此病。

症狀

急性呼吸窘迫症候群表現為嚴重的呼吸困難,呼吸頻率增速可達30~50次/分,鼻翼扇動,輔助呼吸肌運動增強,口唇和甲床明顯發紺。起病多急驟,典型臨床經過可分為4期,即損傷期、相對穩定期、呼吸衰竭期、終末期。

損傷期

在損傷後4~6小時以原發病表現為主,呼吸可增快、加深,但無明顯的呼吸困難、憋氣出現。

相對穩定期

在損傷後6~48小時,經積極救治,循環穩定,而逐漸出現呼吸困難。頻率加快可達到超過20次/分,血氧分壓與氧飽和度下降。因異常的淺快呼吸產生頭暈、頭昏、胸悶感,肺體徵不明顯。

呼吸衰竭期

在損傷後24~48小時,可出現呼吸困難、煩躁不安、口唇青紫。隨著病情加重,呼吸頻率加快可達35~50次/分。胸部聽診可聞及濕囉音,此時使用常規氧療無效。

終末期

極度呼吸困難和更嚴重的口唇青紫、手指和腳趾青紫,出現神經精神症狀,如嗜睡、譫妄和昏迷等。胸部有束縛感,嚴重憋氣甚至咳血痰。此階段缺氧症狀非常明顯,嚴重者將導致死亡,因此要抓緊救治。

在急性呼吸窘迫症候群的末期,部分人會發生肺部感染,出現高熱、寒戰、胸痛、咳痰為白色黏液或帶紅色血絲等,嚴重者將出現意識障礙,甚至死亡。

酸鹼失調

酸鹼失調是急性呼吸窘迫症候群的首位併發症。因肺臟本身是調節酸鹼平衡的主要臟器,故一旦發生呼吸衰竭必然導致酸鹼失衡。

感染

急性呼吸窘迫症候群時因防禦功能缺陷,呼吸道微生物移生而易併發感染。

消化道出血

急性呼吸窘迫症候群時,因低氧血症造成胃黏膜損害,而致上消化道出血。

記憶力退化

長期低氧血症而導致大腦持續缺氧,造成記憶力退化,甚至發生認知障礙。

血栓

因為長期保持靜止狀態,增加了病人患血栓的風險,特別是腿部的深靜脈栓塞。

氣胸

在使用呼吸機通氣時,過高的氣道壓力會造成肺泡破裂。

肺纖維化

肺泡組織出現疤痕,逐漸被纖維化組織取代,使得氧氣更加難以進入血液。

看醫

當發生嚴重感染、創傷時,應立即到呼吸內科或急診科就醫,避免誘發急性呼吸窘迫症候群。有其他呼吸系統疾病者,積極治療原發病,定期進行體檢,通過血氣分析、肺功能檢查、X線或CT監測病情進展。若出現病情加重的情況,應該及時就診以明確診斷。

- 發生嚴重感染、創傷時,立即就醫。

- 本身患有肺炎等其他呼吸系統原發病者,出現呼吸困難及發紺,應立即就醫。

急性呼吸窘迫症候群發生後去急診科,病情較輕者去呼吸內科就診。

- 因為什麼來就診?

- 出現哪些症狀?(咳嗽、咳痰、呼吸困難等)

- 發病多長時間?

- 有無呼吸系統以外的症狀?(腹瀉、頭痛、關節痛等)

- 既往有無其他疾病?

- 近期有做過什麼手術?

- 近期服用哪些藥物?

實驗室檢查

血氣分析

血氣分析檢查是否有氧分壓下降情況。

血液常規

視不同誘因而有所不同,主要關注嗜中性白血球數量,是否出現血球比容增高。

白蛋白

主要關注結果是否顯示白蛋白迅速下降。

肺的無效腔比(VD/VT)

關注檢查結果是否存在無效腔比增加的情況。

肺內分流

通常肺內分流不超過5%,關注結果是否超過正常值。

影像學檢查

可使用X線或CT,觀察是否存在浸潤影、結節和萎縮等。該疾病其影像學特徵與肺病理改變相伴隨,在不同時期和不同危重程度時的變化不一樣。

肺功能檢查

關注結果是否出現肺總量減少。

心臟檢查

利用心電圖和心臟超音波檢查排除其他心臟疾病。

- 有急性呼吸窘迫症候群的誘因。

- 一週內出現呼吸急促,或原有呼吸急促加重,出現嚴重低氧血症。

- 排除心源性或非心源性肺水腫。

- 氧合指數<300mmHg(PEEP>5公分H2O)。

- PaO2/FiO2≤200mmHg。

- X線提示肺內滲出改變。

心源性肺水腫

與急性呼吸窘迫症候群X線表現類似,急性呼吸窘迫症候群多無心肺疾病史,無心臟增大。而心源性肺水腫有明確的心臟病史,心臟增大表現先於肺水腫,心電圖或超音波心動圖異常。

張力性氣胸

張力性氣胸也可表現為呼吸困難、端坐呼吸。缺氧嚴重者可表現為發紺、煩躁不安、昏迷,甚至窒息,可以通過影像學及體格檢查進行鑑別。

急性肺栓塞

多見於手術後或長期臥床者,血栓來自下肢深靜脈或骨盆腔靜脈。臨床表現相似,可以通過影像學及體格檢查進行鑑別。

嚴重肺炎

鑑別點在於此類肺炎X線胸部X光片有肺實質大片浸潤性炎症陰影,感染症狀明顯,氧療有改善,應用敏感抗生素可獲治癒。

急性心肌梗塞

臨床常表現為持久的胸骨後劇烈疼痛、急性循環功能障礙、心律失常、心功能衰竭、發熱等。通過典型症狀及心電圖進行性演變不難鑑別。

特發性肺間質纖維化

特發性肺間質纖維化合併肺部感染加重時,與急性呼吸窘迫症候群表現相似。但本病X線胸部X光片呈網狀、結節狀或蜂窩狀改變,病程發展較急性呼吸窘迫症候群緩慢,肺功能為限制性通氣障礙等可作鑑別。

慢性阻塞性肺病

呼吸困難、低氧血症,但常有慢性支氣管炎、支氣管氣喘反覆發作過程,肺功能進行性減退、小氣道阻塞、肺氣腫等臨床表現,注意不要與急性呼吸窘迫症候群相混淆。

治療

急性呼吸窘迫症候群總的治療原則是以呼吸支持為基礎,積極針對病因或誘因進行治療,包括保持呼吸道通暢、糾正缺氧和改善通氣、去除誘因,以及對其他重要臟器功能的監測與支持。

肺損傷相關因素導致的急性呼吸窘迫症候群,需要通過血液、痰液檢查及肺泡灌洗等手段來綜合甄別潛在的病因,以指導治療。而ICU常見的膿毒症相關性急性呼吸窘迫症候群,初期液體復甦、抗感染治療及血管活性藥物的使用等往往是治療疾病的根本。

支氣管擴張劑

β2受體激動劑

短效β2受體激動劑,如 Salbutamol 、 Terbutaline ;長效β2受體激動劑,如沙美特羅、福莫特羅。

抗膽鹼能藥物

除起到支氣管擴張作用外,還具有一定的抗炎作用,主要包括異丙托溴銨、 Tiotropium Bromide 等。

茶鹼類藥物

具有擴張支氣管、呼吸興奮、改善心臟功能、免疫調節及抗炎作用,主要包括茶鹼緩釋片等。

磷酸二酯酶4抑制劑

如羅氟司特,具有減輕氣道炎症、舒張氣道平滑肌、改善肺功能的作用。

呼吸興奮劑

尼可剎米

興奮呼吸中樞,並提高呼吸中樞對二氧化碳的敏感性,使呼吸加深、加快,對血管運動中樞有微弱興奮作用,不良反應少見。

洛貝林

反射性地興奮呼吸中樞而使呼吸加快,但對呼吸中樞並無直接興奮作用。對迷走神經中樞和血管運動中樞也同時有反射性的興奮作用。

腎上腺糖皮質類固醇

如布地奈德、 Fluticasone 等,具有抗纖維化作用,臨床上常用於治療急性呼吸窘迫症候群,但療效不一。

肺表面活性物質

作用是降低肺表面張力,防止肺泡和小氣道的萎縮,減輕局部過度炎症反應,對肺組織產生保護作用,維持肺正常順應性及防止肺水腫。

一氧化氮

具有鬆弛血管平滑肌作用,吸入後較多地進入通氣良好的肺區,使血管擴張,從而使肺內血流重新分布,通氣/血流比值改善,可降低肺動脈壓及肺血管阻力。

一般不需要手術,但一旦發生大咳血,應保持氣道通暢,立即建立人工氣道、氣管插管,首選雙腔氣管插管,必要時進行手術治療。

急性呼吸窘迫症候群時機體處於高代謝狀態,應補充足夠的營養。應提倡全胃腸營養,不僅可避免靜脈營養的不足,而且能夠保護胃腸黏膜,防止腸道菌群異位。病情較重者,腸道功能正常的情況下,可給予腸內營養。無法獨立進食的人,需要鼻飼流質或半流質食物為主,減少誤吸、咳嗽或窒息發生。

機械通氣治療

機械輔助通氣是改善急性呼吸窘迫症候群氣體交換障礙的基本治療措施,機械通氣輔助治療是當前機械通氣策略的重要組成內容,如俯臥位通氣技術、體外膜肺氧合技術等。

復健訓練

初期分階段肺復健鍛煉非常重要,可以使病人肺功能得到改善,降低病死率。

循環不穩定階段

指導病人開展肢體訓練,注意控制運動量,每天1次。

循環相對穩定階段

開展上拉皮筋、握力器鍛煉肌力鍛煉,每天3次,每次15分鐘。

循環穩定階段

逐漸增加活動時間,開展深呼吸、吹氣球等鍛煉,每天2~3次,每次15~30分鐘。

預後

急性呼吸窘迫症候群預後與原發病及嚴重程度有關,有效且規範的治療,能夠減輕或消除急性呼吸窘迫症候群症狀。但倖存者大多遺留肺纖維化,多數不影響正常生活質量,少數病人預後不佳。

積極去除病因、對症治療,多數病人能治癒。

急性呼吸窘迫症候群病人如果護理得當、治療及時,一般不會影響自然壽命。

倖存者大多遺留肺纖維化。

急性呼吸窘迫症候群治療剛開始,建議每個月複查一次,病情穩定後可三個月複查一次。

飲食

急性呼吸窘迫症候群時機體處於高代謝狀態,合併敗血症、損傷時會顯著加速分解代謝,增加能量需要,發生營養不良。飲食總的原則為確定合理的總能量的攝入,合理、均衡地分配各種營養物質。

- 宜食易消化、富含蛋白質的食物,如雞蛋和牛奶等。

- 禁食油炸、辛辣和油膩的食物,如火鍋和燒烤等。

- 忌菸酒、咖啡、濃茶。

- 確定每日飲食總熱量和糖類、蛋白質、脂肪的組成比例後,按每克糖類、蛋白質產熱4kcal,每克脂肪產熱9kcal,將熱量換算為食品後制訂食譜,並根據個體生活習慣、合理分配三餐。

- 多食用新鮮的蔬菜如青菜、蘿蔔等;多吃新鮮的水果,如蘋果、梨等,補充維他命和纖維素。

照護

- 了解各類治療急性呼吸窘迫症候群藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,正確服用。

- 在復健治療師的指導下,循序漸進的進行肺復健,提高生活質量。

- 積極進行自我心理調節,家屬觀察其心理變化,多開導、多安慰,多鼓勵參與日常活動。

- 戒菸並且避免二手菸的吸入。

- 及時接種流感疫苗和肺炎球菌疫苗。

- 家屬留意病人神志、生命體徵、藥物效應,發現異常應及時報告醫生給予處理。

- 需要控制輸液速度,鼻飼或靜脈注射高營養時應及時補充蛋白質。

- 關注皮膚、氣道和口腔變化,防止感染。

- 注意通風,保持室內空氣新鮮。

- 病情較重者使用呼吸機時要注意體位,採取半臥位,膈肌下移,才能使肺內外交換氣體量增加。

- 病情較重者儘量減少搬動,同時要安撫其情緒,避免耗氧量增加。

預防

急性呼吸窘迫症候群高危人群建議體檢,避免病情加重,誘發急性呼吸窘迫症候群。發生嚴重創傷或感染者,建議立即就醫,避免誘發急性呼吸窘迫症候群。另外,建立良好的生活習慣對預防疾病發生或避免疾病進一步加重有益處。

急性呼吸窘迫症候群篩檢的人群和頻率

急性呼吸窘迫症候群高危人群,如患有嚴重肺炎或其他呼吸系統疾病者,建議每年體檢。首次篩檢結果正常者,宜每年重複篩檢一次,避免病情加重,誘發急性呼吸窘迫症候群。當發生嚴重創傷或感染時,建議立即就醫,避免誘發急性呼吸窘迫症候群。

急性呼吸窘迫症候群篩檢的方法

血氣分析發現氧分壓下降,血液常規發現嗜中性白血球計數改變,CT發現浸潤影,肺功能檢查發現肺總量檢查,肺順應性下降。

- 經常運動以增強體質,提高免疫力,避免久坐不動,防止肥胖。

- 患有呼吸系統疾病者,積極治療原發病,避免病情加重,誘發急性呼吸窘迫症候群。