海綿狀血管瘤

概述

海綿狀血管瘤是在出生時即出現的低血流量的血管畸形,又稱為靜脈畸形。海綿狀血管畸形的血管損害一般發展較慢,常在兒童期或青春期增大,成人期增大不明顯。大多數靜脈畸形呈海綿狀,病變除位於皮膚和皮下組織外,還可發生在黏膜下、肌肉甚至骨骼。海綿狀血管瘤如因外傷或繼發感染破潰時,有嚴重失血的危險。

- 就診科別:

- 血管外科、神經外科、急診科

- 英文名稱:

- cavernous hemangioma

- 疾病別稱:

- 靜脈畸形、海綿狀血管畸形

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 具有遺傳相關性

- 併發疾病:

- 神經功能障礙、嚴重出血、血管肉瘤、殘疾

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

- 癲癇、顱內出血、神經功能障礙、頭痛

- 好發人群:

- 妊娠期女性、服用雌激素者、家人患有海綿狀血管瘤者

- 常用藥物:

- Propranolol 軟膏、普賴鬆

- 常用檢查:

- 體格檢查、CT掃描檢查、血管造影檢查、病理學檢查、磁振造影檢查、超音波檢查、都卜勒檢查、腦電圖檢查、PET-CT檢查

微血管型血管瘤

腫瘤是由大量交織、擴張的微血管組成。表現為鮮紅或紫紅色斑塊,與皮膚表面平齊或稍隆起,邊界清楚、形狀不規則、大小不等,以手指壓迫腫瘤時顏色褪去,壓力解除後顏色恢復。

蔓狀血管瘤

主要由擴張的動脈與靜脈吻合而成,腫瘤高起呈念珠狀或蚯蚓,捫之有博動感與顫抖感,聽診有吹風樣雜音。若將供血的動脈全部壓閉,上述之搏動及雜音消失。

病因

海綿狀血管瘤的病因很多,主要與遺傳、內分泌、環境及食物因素有關,好發於20~50歲的青壯年,其中常規放療、外傷均可誘發。

遺傳因素

近年來研究證明,部分海綿狀血管瘤為不完全外顯性的常染色體顯性遺傳性疾病。

內分泌因素

婦女在懷孕期間,口服藥物刺激導致胚胎3個月內血管網異常增生擴張,比如因為某些疾病因素而使用過一些激素類的藥物,所以造成雌性激素水平增高。

環境污染及食物因素

如果經常吃一些人工養殖的海鮮、肉類食品等,會加大血管瘤出現的風險。人工養殖飼料大部分都含有雌激素,即人們通常理解的避孕藥物,激素的作用可以使動物成熟的周期減短。

外傷因素

有研究者認為頭部放射治療、病毒感染、外傷、手術、出血後血管反應,均有可能誘發海綿狀血管瘤。

常規放療

接觸放射線環境或者做常規放射檢查,均可誘發海綿狀血管瘤。

外傷

外傷、手術以及出血後血管性反應,均可誘發海綿狀血管瘤。

海綿狀血管瘤可發生於任何年齡,以20~50歲多見。幾乎全身任何部位都可以發生,以四肢、面頸部、軀幹較常見,骨骼、肝、脾、胃腸和其他內臟亦可生長海綿狀血管瘤,消化道血管瘤少見,占小腸良性腫瘤7%~10%,症狀以便血最多,占66%,腹痛占19%。

妊娠期女性

由於妊娠期的女性會存在激素水平不穩定的現象,從而會引發海綿狀血管瘤。

服用雌激素者

長期服用雌激素一般都會使激素水平直接上升,引起機體的分泌異常,最終導致海綿狀血管瘤。

家族遺傳病史者

家人有患海綿狀血管瘤的人,符合常染色體顯性遺傳方式。

靜脈畸形者

血管組織發育異常或畸形的人,容易發生海綿狀血管瘤。

症狀

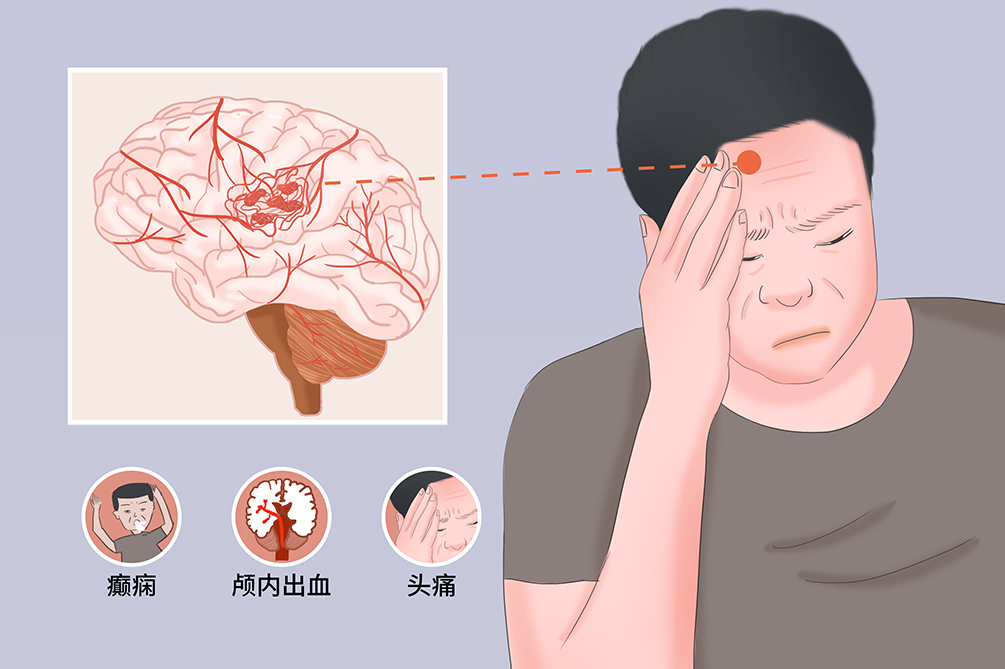

根據病變部位不同,所引發的併發症不盡相同。顱內海綿狀血管瘤的臨床表現依次為癲癇、顱內出血、神經功能障礙和頭痛,有的病人無任何症狀,有的病人有一種以上的臨床表現。如病變發生出血,則會引起相應臨床症狀。

癲癇

癲癇為顱內海綿狀血管瘤最常見的症狀,幾乎兩倍於腦動靜脈畸形。病灶位於顳葉、伴鈣化或嚴重含鐵血黃素沉積者,還有男性病人癲癇發生率較高,一般認為癲癇發作與病灶或出血對周圍腦組織的壓迫、刺激或腦實質膠質增生有關。

顱內出血

幾乎所有海綿狀血管瘤病人均伴亞臨床型微出血,由於供血血管細小且壓力低,造成明顯臨床症狀的出血相對較少。女性,尤其是孕婦、兒童和既往有出血史的病人具有相對高的出血率。

局灶性神經症狀

症狀取決於病灶部位和體積,經核磁共振檢查多可發現病灶內或病灶外周出血。由於腦幹內神經核及傳導束密集,故位於這些部位的病變常有神經功能障礙。

頭痛

占全部病例的11%~44%,輕度頭痛可能為惟一的主訴,常因此或體檢作影像學檢查而發現本病,部分無症狀病人在半年至兩年後可以發展成為有症狀的海綿狀血管瘤。

臉部毀容

海綿狀血管瘤有增長的傾向,體積可以長到很大,嚴重破壞鄰近組織的周圍組織,使之變形甚至破壞致殘,在臉部引起臉部畸形或毀容。

消化道症狀

當腫瘤逐漸增大或壓迫胃腸時,可引起上腹部不適,出現腹脹、腹痛、噁心等症狀,嚴重時導致脾胃等正常器官發生變形,破壞其功能形態。

神經功能障礙

由於腦部海綿狀血管瘤逐漸增大,產生占位效應所導致,常會表現為口吃、表達不靈敏等症狀。

面容問題

位於眼瞼、口唇、舌、鼻咽等部位的海綿狀血管瘤,還會導致相應的視力、語言、吞咽、呼吸等功能障礙。

嚴重出血

外傷或繼發感染使海綿狀血管瘤破潰時有引發嚴重出血的危險。

血管肉瘤

少數海綿狀血管瘤可發生惡性變,繼發為血管肉瘤。

殘疾

海綿狀血管瘤在四肢,引起患肢腫脹、畸形甚至侵犯關節,引起功能障礙等後天殘疾。同時,在四肢可引起肌肉萎縮,使患肢比正常肢體小。

看醫

當病人出現輕微頭痛或者癲癇時,應及時去醫院就診,如實向大夫提供自身病情以及是否有家族史,以方便醫生更快更準確的判斷病因,及時治療。

- 病人出現輕微頭痛,應及時就醫,應在醫生的指導下進一步檢查。

- 病人出現癲癇,應及時就醫。

- 當出現出血或者昏迷的時候應立即就醫。

- 優先考慮去血管外科就診。

- 如果出現癲癇及局灶性神經症狀,應及時去神經外科就診。

- 如果出現顱內大量出血造成神經功能障礙,應立即去急診科就診。

- 這種癲癇發作多長時間了?

- 現在手腳麻利嗎?

- 家裡人有過類似病史嗎?

- 之前做過什麼檢查嗎?

- 之前用過什麼藥物?

體格檢查

醫生根據海綿狀血管瘤發生部位來判斷它的種類,對其進行觸診。

影像學檢查

CT掃描檢查

CT對於海綿狀血管瘤的準確定位,腫瘤的數目及引發的各種病變等都有著很精確的檢查。在CT顯示下腫瘤呈圓形、橢圓形或梨形,其邊界清楚、圓滑、內密度均質、密度輕度高於鄰近軟組織,CT值一般大於+55HU,腫物內可能發現鈣質沉著。

磁振造影檢查

對於顱內的海綿狀血管瘤首選磁振造影檢查,該項檢查技術可明確看出血管瘤病變的位置、範圍、邊界和及組織結構的分布,在這方面磁振造影優於CT。

超音波檢查

超音波技術是檢查海綿狀血管瘤準確度較高的一種,大部分的醫生通過該項檢查可以準確無誤的對血管瘤的腫瘤組織做出診斷。海綿狀血管瘤具有獨特的聲像圖,病變呈圓形或橢圓形,有腫瘤暈、邊界清楚、圓滑,內回聲多而強且分布均勻,中等度聲衰減。

都卜勒檢查

多數病例腫瘤內缺乏彩色血流,這是由於血液流動較慢,未達到顯示閾的緣故。脈衝都卜勒顯示為平直血流頻譜,即靜脈血流頻譜,因血竇屬於靜脈的性質,在血流速度一致上可以看出來。

血管造影檢查

除可以幫助診斷外,還能判斷腫瘤的範圍以及與周圍組織的關係,對於血管瘤的手術治療有重要的指導價值。

病理學檢查

取發病部位組織病理,判斷可發現其由小靜脈和脂肪組織組成;多數生長在皮下組織內,少數在肌肉或者內臟;皮膚表面正常或青紫色。

腦電圖檢查

在手術前應進行腦電圖檢查,以明確癲癇具體是哪一個海綿狀血管瘤引起。

PET-CT

利用腦組織吸收放射性核素來做腦掃描成像,可用於腦腫瘤和海綿狀血管瘤的鑑別檢查,腦腫瘤對放射性核素的吸收程度很高,而海綿狀血管瘤的吸收度很低。

根據發病歷史及臨床特徵,通常可以診斷,常見診斷依據如下:

- 出生時即出現,病情隨年齡而增長。

- 隆起或稍隆起皮膚表面,呈藍色或紫紅色,壓之可縮小,去壓後恢復原狀。

- 無自覺症狀, 好發於顏面、頸及頭部。

- 組織病理可見大片相互吻合,大小不一的微小靜脈。

- 構成的薄壁血腔,有時可見血栓形成、機化和鈣化現象,血管內皮細胞無異常增殖。

腦膜瘤

起源於硬膜的海綿狀血管瘤核磁平掃和強化信號特點均與之相似,鑑別困難。但腦膜瘤強化常有「腦膜尾征」,可通過輔助檢查來進一步診斷。

鮮紅斑痣

又稱葡萄酒色斑,是無數擴張的微血管所組成、較扁平、少隆起的斑塊,屬於先天性微血管畸形。而海綿狀血管瘤多表現為隆起斑塊,壓之顏色褪去,解壓顏色恢復。

草莓狀血管瘤

又叫做微血管瘤、單純血管瘤,是最常見的血管瘤類型,為真皮層微血管內皮異常增生所形成的良性腫瘤,應通過輔助檢查來與海綿狀血管瘤鑑別診斷。

治療

海綿狀血管瘤手術治療原則為局限者可全部切除,範圍廣者可部分切除。再結合硬化劑局部注射和銅針留置方法來共同治療,其他雷射療法和壓迫療法也可獲得不錯的療效。

對於有些穩定,而且症狀及對外觀的影響都不顯著的海綿狀血管瘤,可以隨訪,不予治療。建議使用磁振造影(磁共振成像6個月複查一次),如果病情穩定則以後每年複查一次。

Propranolol 軟膏

塗於瘤體表面每天1~2次,半年左右瘤體顏色完全消退,甚至逐漸萎縮,達到最終治療的目的,孕婦及嬰幼兒慎用。

普賴鬆

其屬於皮質類固醇藥,通過口服或者藥膏注射在血管瘤局部周圍,能夠起到抑制血管瘤繼續增長,達到逐漸萎縮治癒的目的,不良反應與用藥療程、劑量、用藥及給藥途徑有密切關係。

對於局限性的血管瘤可以安全切除,效果也理想。較大或估計較深的血管瘤,如經術前靜脈造影、超音波及磁共振檢查,充分了解病灶的分布和血流動力學情況,準確估算失血量並確定補充方法後,手術根治有時也是有可能的。對一些範圍很大、部位較深的海綿狀血管瘤,也可考慮部分或大部分切除,待術後再結合其他治療,有時也能得到比較滿意的結果,創面可以採用植皮或皮瓣修復。為減少術中出血,海綿狀血管瘤瘤體巨大,範圍廣泛者可先行硬化劑注射或銅針留置等非手術方法,使瘤體縮小後再行手術。

雷射治療

由於雷射穿透深度有限,對位置較表淺、交通支少者療效較好。而對位置較深,有廣泛交通支者療效較差,治療時要配用冷卻頭。

包紮壓迫療法

廣泛累及肢體的海綿狀血管瘤,往往通過局部的反覆切除而難以有所改善,甚至由於血流動力學的平衡狀態被打破後周圍畸形血管網代償擴張的現象可能反覆發生。對此類病例,可姑息的採用壓迫療法,即用彈力繃帶長期包紮壓迫,從足部到大腿根部,可在一定程度上延緩進一步擴張並減輕症狀。

硬化劑局部注射

常用硬化劑如魚肝油酸鈉、脲素、平陽黴素等化療藥物,及高滲氯化鈉 、中藥製劑等,均有相似結果。該治療操作簡易, 設備要求低, 故應用十分廣泛。硬化治療需要耐心的觀察和長期的堅持,難以在短期內達到理想而持久的效果,甚至有可能持續終身。對於十分表淺的病灶尤應注意 ,如注射量過大,可能導致局部皮膚壞死及疤痕形成。 硬化劑注入瘤體後,誘發血管內膜炎症,促使管腔閉塞,瘤體縮小或消退。常用於中、小型海綿狀血管瘤的治療。硬化劑應直接注入瘤體內或其基底,不可過淺以免表麵皮膚壞死,也不可誤入鄰近肌肉組織以致肌肉萎縮、僵硬,使其功能受到影響。

預後

海綿狀血管瘤屬於良性腫瘤,積極治療預後一般較好。但位於眼瞼、口唇、舌、鼻咽等部位的海綿狀血管瘤,如果不積極治療,可能會導致相應的視力、語言、吞咽 、呼吸等功能障礙。外傷或繼發感染使海綿狀血管瘤破潰,有引發嚴重出血的危險,少數海綿狀血管瘤可發生惡性變,繼發為血管肉瘤。

海綿狀血管瘤是良性腫瘤,一般可以完全治癒的,也有的血管瘤病變不好治療,容易復發。

海綿狀血管瘤處於非致命,可手術切除部位,切除後對壽命的影響較小。但是如果血管瘤發生在延髓、腦幹等特殊部位,則需引起重視,因該類病人發生反覆出血。

切除海綿狀血管瘤後眶內組織可內陷導致眼眶凹陷、復視等後遺症,但大多病人可逐漸恢復正常。

海綿狀血管瘤手術後都需要到醫院進行複查,一般是3~6個月,所以病人可以去做顱腦和磁共振檢查。一旦出現血管瘤增大或者有其他方面症狀,可以選擇微創手術進行治療。

飲食

海綿狀血管瘤病人要營養飲食,儘量做到多樣化,多吃高蛋白、多維他命、低脂肪、易消化的食物及新鮮水果、蔬菜,不吃陳舊變質或刺激性食物。

- 宜多吃營養豐富、好吸收、消化的食物,口味清淡,多吃新鮮蔬菜、瓜果,如豆類、蘑菇。

- 宜吃豬肉、鴨肉,少吃牛羊肉、雞肉、魚、蝦、辣椒等食物。

- 宜多食維他命C的新鮮水果、蔬菜,還有魚類、肉類、豆製品及乳製品,保持大便通暢,可適當多喝優酪乳、蘑菇湯、海帶湯、黃花魚湯等。

- 忌吃煎炸、燻烤的食物,還有忌味重、辛辣、粗糙的食物,忌煙、酒。

照護

海綿狀血管瘤日常生活中應防止碰撞、撓抓,注意保持局部乾燥、清潔、衛生,防止感染。發於四肢的病人應注意避免過久站立和過強體力勞動,注意休息。

- 注意清潔、衛生,養成良好的生活習慣。

- 避免過久站立和過強體力勞動,可以適當多運動。

- 養成良好的作息習慣,注意保持充足的睡眠。

- 需要提供安靜、舒適的環境,協助視力差者進行生活護理。

- 部分海綿狀血管瘤容易復發,應定期複查 ,一旦發現異常,及時治療。

- 遵從醫囑服用相關藥物,嚴密觀察不良反應,以便及時向醫生反應,也便於停藥或更改藥物。

預防

海綿狀血管瘤預防方法是養成規律的生活習慣,多注意休息,保持良好的心態,樂觀的情緒。同時,要注意合理飲食,均衡營養。

海綿狀血管瘤大多是一種先天性疾病,可每年定時體檢,需進行磁振造影、CT等檢查項目。

- 養成規律的生活習慣,尤其是妊娠期婦女,不能經常熬夜,也不要讓自己的身體過於疲憊,否則在胎兒出生時很容易出現海綿狀血管瘤。

- 保持良好的心態,樂觀的情緒,海綿狀血管瘤是一種先天性、血管性疾病,要想很好的預防該疾病的發生,應注意精神的調養。

- 妊娠期的女性要養成合理的飲食習慣,同時可以多吃新鮮的蔬菜和水果,及時補充自身所需的蛋白質和維他命,一定要多喝水。主要是以清淡為主,少吃油膩性和刺激性的食物,以免對身體造成不良影響。