臂叢神經損傷

概述

臂叢神經主要支配上肢和肩背、胸部的感覺和運動,臂叢神經損傷是周圍神經損傷的一種類型,主要表現為上肢感覺、運動功能障礙。其主要是由工傷、交通事故,或產傷等原因引起的,受傷後病人上肢功能部分或完全喪失,遺留終生殘疾。若暴力使頭部與肩部向相反方向分離,可引起臂叢上干損傷,重者可累及中干。若患肢被機器皮帶或傳送帶卷人,向頭側牽拉,可造成臂叢下干損傷。牽拉暴力過重可造成全臂叢損傷,甚至神經根從脊髓發出處撕脫。臂叢神經損傷可表現為上臂叢、下臂叢或全臂叢神經損傷。

臂叢神經損傷除支配肌肉麻痹外,相應支配的皮膚感覺區域出現感覺減退或消失。臂叢神經根的感覺支配為頸5即上臂外側,頸6即前臂外側及拇示指,頸7即中指,頸8即環、小指及前臂內側,胸1即上臂內側中、下部。臂叢神經損傷的治療應根據損傷性質、部位程度而定。若為根性撕脫傷,則應初期探查,行神經移位術。若為開放性、藥物性或手術性損傷,應初期修復。閉合性牽拉傷,可觀察3個月,若無明顯功能恢復者應手術探查,行神經松解縫合或移植術。末期臂叢神經損傷或神經修復後功能無恢復者,可採用剩餘有功能的肌肉行肌肉(腱)移位術或關節融合術重建部分重要功能。

- 就診科別:

- 神經外科、骨科、急診科

- 英文名稱:

- Brachial plexus injury

- 疾病別稱:

- 臂叢損傷

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 肌肉萎縮、關節僵硬、終身殘疾

- 治療周期:

- 症狀較輕者三週內逐步恢復功能,軸突斷裂傷者多在三個月之內恢復

- 臨床症狀:

- 上肢運動、感覺功能喪失

- 好發人群:

- 嬰幼兒、青壯年男性

- 常用藥物:

- 維他命B1、維他命B6、維他命B12、地巴唑、雙氯芬酸鈉

- 常用檢查:

- 神經叩擊試驗、X線檢查、磁振造影檢查、脊髓造影

上臂叢神經損傷

上臂叢的頸5、頸6神經根或上干損傷,因網上肌、岡下肌、三角肌、小圓肌、肱二頭肌麻痹表現為肩外展和屈肘功能障礙。

下臂叢神經損傷

下臂叢的頸8、胸1神經根或下干損傷,表現為尺神經支配肌肉麻痹及部分正中神經和橈神經功能障礙。單獨頸7神經根或中干損傷少見,常合井上千或下干損傷,表現為橈神經功能障礙。

全臂叢神經損傷

全臂叢損傷表現為整個上肢肌呈弛緩性麻痹。若臂叢神經為根性撕脫傷,可出現霍納症候群(Hormer征),即病側眼瞼下垂、眼裂變窄、瞳孔縮小、額臉部無汗等。

病因

臂叢神經損傷常見發病原因為頭、頸、肩及上肢受到損傷,包括工傷、交通事故、產傷等均可引起臂叢神經損傷。另外,原發性或轉移至臂叢附近的腫瘤也可引起臂叢神經損傷。

牽拉傷

若病人被機器皮帶捲入或傳送帶捲入致傷,可致臂叢神經損傷。

對撞傷

如交通事故,可引起肩部受損,從而導致臂叢神經損傷。

產傷

若嬰兒體重過重,產前預估錯誤,孩子出生的時候難產、過度的牽拉以及使用產鉗等都會造成臂叢神經損傷。

其他

如頸肩部手術、頸肩部腫瘤、切割傷或槍彈傷都可致臂叢神經損傷。

臂叢神經損傷發病率逐年上升,約占創傷總述的1.2%,其中鎖骨上臂叢神經損傷占62%,車禍傷為主要病因,約占80%。

- 嬰幼兒,如無正確估算嬰兒體重或其他原因致難產,生產過程中過度的牽拉以及使用產鉗等易造成臂叢神經損傷。

- 青壯年,男性明顯多於女性。

- 工人、農民(含民工)和無業人員是臂叢損傷的高危人群。

症狀

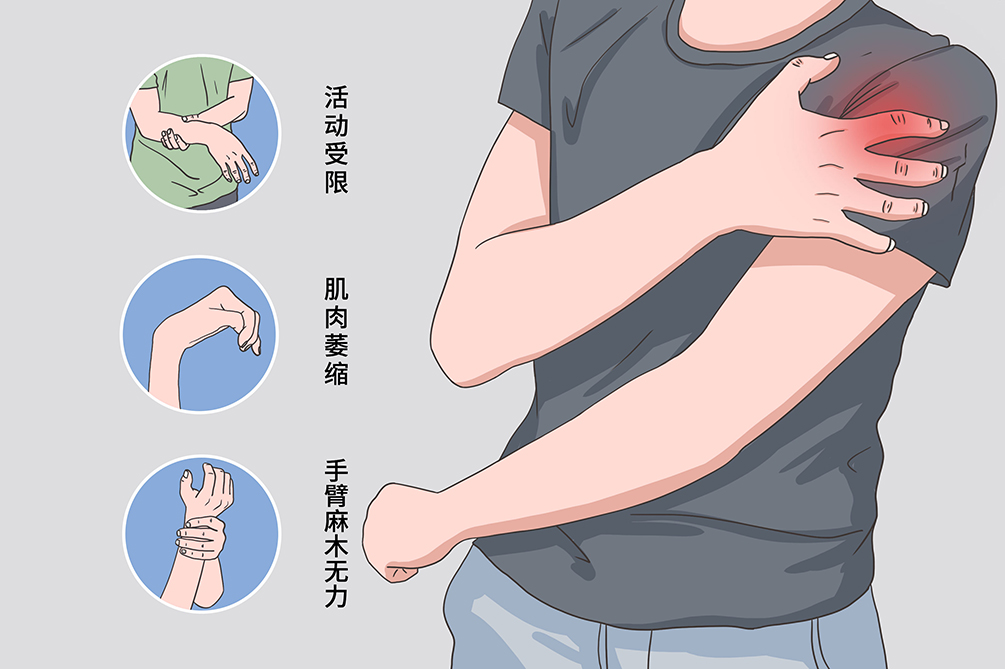

病人損傷部位不同,所出現的症狀也有所不同。輕者出現上肢暫時性功能障礙,手臂麻木無力,重者可出現上肢不同部位癱瘓、肌肉萎縮、感覺運動功能障礙,甚至更為嚴重者出現上肢完全喪失功能。

上臂叢神經損傷

肩外展及屈肘功能障礙,上肢下垂,上肢不能內旋和外旋。

中臂叢神經損傷

前臂、手和腕伸展障礙,較為少見,主要表現為腕下垂。

下臂叢神經損傷

手指抓握功能障礙,肩部、肘部及腕部功能正常。

全臂叢神經損傷

患側上肢完全癱瘓,損失感覺運動功能,上肢完全麻痹並下垂。

上肢運動不對稱

在嬰幼兒中上肢運動不對稱現象常見。

單側遲緩性麻痹

多因新生兒難產引起。

關節僵硬

因手臂功能障礙,可能會導致關節僵硬,在初期復健訓練中應有所緩解。

肌肉萎縮

手臂運動功能障礙,長期活動較少,可能導致手臂肌肉退化或萎縮。

終身殘疾

若臂叢神經嚴重性損傷,或各種外界、病人自身因素影響,可能會出現終身殘疾的症狀。

周圍神經炎

臂叢神經損傷可導致併發周圍神經炎,表現為受損神經支配範圍內的感覺、運動及自律神經功能異常,多發性或單一性,對稱性或非對稱性,任何年齡均可發病。

看醫

臂叢神經損傷可能會導致永久性殘疾,因此當病人受到外傷,肩部受到牽拉或撞擊而出現上肢或胸背部失去知覺、活動困難、皮膚溫度下降,或者病人長期外上出現肌肉萎縮、關節僵硬等症狀,新生兒出現上肢運動不對稱時,應立即就醫。

- 病人肩頸部附近有腫瘤情況下需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 嬰兒出現手臂發育不良、單側遲緩性麻痹等症狀應及時就醫。

- 肩部受到牽拉或撞擊等傷害,出現肌肉萎縮、關節僵硬等情況應立即就醫。

- 優先考慮去骨科或神經外科就診。

- 出現嚴重性肩部牽拉或撞擊等傷害時去急診科。

- 是否發生頸肩部外傷?

- 是否出現手臂功能障礙?

- 如病人為嬰兒,詢問其母親嬰兒出生時體重及是否順生?

- 近期是否經歷過手術?

- 受傷時撞擊或者牽拉的部位是哪裡?

神經叩擊試驗

檢查周圍神經損傷,叩擊或刺激(斷離神經遠心端或吻合處,引起其支配部位的發麻或閃電樣感覺即為陽性),提示神經有不全損傷或已有再生。

X線檢查

頸椎平片:用於排除其他的病理改變,偶爾可發現橫突骨折;該骨折提示外傷嚴重,可引起不可恢復的損傷。

胸部後前位片:可以發現片側膈肌麻痹,表現有臂叢近端的損傷。

磁振造影檢查

可以鑑別神經跟斷裂的位置,特別是節前的損傷。

脊髓造影

可以對有無神經根撕脫及發生在脊髓上的位置,提供有價值的信息。

肌電圖檢查

肌電圖是通過肌電對疾病進行輔助檢查的一種手段。應用電子學儀器記錄肌肉靜止或收縮時的電活動,及應用電刺激檢查神經、肌肉興奮及傳導功能的方法,通過此檢查可以確定周圍神經、神經元、神經肌肉接頭及肌肉本身的功能狀態。

通過臨床體格檢查,有下列情況之一,應考慮臂叢神經損傷存在

- 上肢五大神經(腋、肌皮、 正中、橈、尺神經)中,有任何兩組的聯合損傷(非同一平面的切割傷)。

- 手部三大神經(正中、橈、尺神經)中,任何一根合併肩關節或肘關節功能障礙(被動活動正常)。

- 手部三大神經(正中、橈、尺神經)中,任何一根合併前臂內側皮神經損傷(非切割傷)。

肩鎖關節脫位

此脫位均有外傷史,局部高起,雙側對比較明顯,傷肢外展或上舉均較困難,前屈和後伸運動亦受限,局部疼痛加劇,檢查時肩鎖關節處可摸到一個凹陷,可摸到肩鎖關節鬆動。

肩關節脫位

患肢彈性固定於輕度外展位,常以健手托患臂,頭和軀幹向患側傾斜。肩三角肌塌陷,呈方肩畸形,在腋窩,喙突下或鎖骨下可觸及移位的肱骨頭,關節盂空虛。搭肩試驗(Dugas)陽性,患側手靠胸時,手掌不能搭在對側肩部。

肱骨髁上骨折

病人多見於兒童,因肱骨小頭的骨化中心在1歲左右出現,而滑車的骨化中心在10歲左右才出現,故骨骺全分離在X線片無骨折線,橈骨縱軸線與肱骨小頭關係不改,但與肱骨下端關係改變,肘部腫脹,環周壓痛。X線、CT檢查可觀察到肱骨骨折情況,可以明確診斷。

鎖骨骨折

臨床表現為鎖骨骨折處局部腫脹、畸形。骨折近段上翹,上臂連同肩下墜。兒童常因肩部疼痛將患側上臂靠在胸壁上,或以健手托住患側肘部。病兒頭常傾斜向患側,以緩解因胸鎖乳突肌牽拉引起的疼痛。觸診時骨折部位壓痛,可觸及骨擦音及鎖骨的異常活動。鎖骨骨折的同時,還可能有氣胸等症狀。

治療

對於臂叢神經受損病人,根據病人受損部位、受損原因及病人自身因素來制定治療方案。常用治療方案為物理治療、藥物治療,必要時可進行手術治療。

營養神經類藥物

如維他命B12、維他命B1、維他命B6等,促進病人神經再生。

地巴唑

主要作用為擴張神經內微血管。

雙氯芬酸鈉

臨床常用雙氯芬酸鈉來緩解病人的疼痛。

損傷神經修復術

通過鬆懈神經周圍的沾黏壓迫,將膈神經、肋間神經、副神經等移位至損傷神經處進行縫合,將損傷程度較輕的神經進行恢復。

神經功能重建術

在臂叢神經損傷末期,進行功能重建術,將肢體殘留的功能較小的肌肉進行移位,重建上肢的重要功能。

醫生根據病人損傷情況進行局部物理治療、針灸、頸椎牽引等治療方法,幫助病人恢復感覺及運動功能。

預後

病人損傷程度不同,其預後情況也因人而異。對於損傷較輕、神經連續性較好者一般預後情況良好,損傷較為嚴重,神經斷裂較重者預後情況較差。對於新生兒臂叢神經損傷,大部分可自行復健,少數病人出現終生功能障礙。

程度較輕者能夠治癒,損傷嚴重者可能出現終身癱瘓,難以治癒。

如無其他併發症、後遺症或患病原因特殊,如腫瘤等,一般不影響自然壽命。

少數損傷較為嚴重的病人可能會出現終身殘疾。

對於臂叢神經損傷程度不同,病人複診的時間與頻率也有所不同。病人應按照醫生囑託,定期複查並準確記錄神經肌肉的功能狀態與恢復情況。

飲食

對於飲食調理,應健康飲食,改變病人不良飲食習慣,同時飲食宜清淡、易消化,多食用富含維他命、蛋白質及高鈣類食物,多吃新鮮水果和蔬菜,加強營養,促進神經恢復,同時應注意忌菸酒。

宜清淡

控制食用油和食鹽的攝入,多吃易消化類食物。

加強營養

多吃富含維他命、蛋白質及高鈣類食物,如新鮮水果、蔬菜及蛋、奶、肉類。

忌菸酒

要養成良好的習慣,忌抽菸、酗酒。

照護

對於臂叢神經損傷病人的護理應注意病人的日常生活管理與心理護理,鼓勵病人適當運動,活動肩部及手臂,防止肌肉萎縮,同時注意觀察和病人的心理狀況,多與病人溝通,防止病人因手臂感覺運動功能障礙而自卑、憂鬱。

進行復健訓練

儘早進行患肢肩、肘、腕、手的主動與被動復健訓練,防止關節僵硬、肌肉萎縮。

運動

可在醫生的指導下進行上肢鍛煉,促進受損神經的功能恢復。

定時複診

遵循醫生囑託,定期複診。

對於臂叢神經損傷病人,應做好損傷部位恢復記錄情況,對於三個月內手臂功能有恢復的病人可繼續觀察,若病人三個月之內未見恢復,則要考慮進行手術探查。

- 應觀察病人有無心理異常的表現,鼓勵病人表達心理感受和內心的真實想法。

- 告訴病人本病大多預後良好,並介紹治癒病例,指導克服焦躁情緒和害羞心理,正確對待疾病,積極配合治療。

- 同時護士在與病人談話時應語言柔和、態度和藹親切,避免任何傷害病人自尊的言行。

- 病人因手臂感覺運動功能障礙,應防止燙傷或割傷。

- 應注意觀察病人對藥物是否有不良反應。

預防

對於臂叢神經損傷的預防,主要為避免誘因。在生活中應注意安全,防止發生交通事故,避免牽拉傷。另外在新生兒生育時應正確估計胎兒體重,嚴密觀察產程,正確處理難產,防止嬰兒出現臂叢神經損傷。

病人出現肩頸部損傷、手臂感覺、運動功能障礙時應及時去醫院就診,防止病情惡化。

避免誘因

避免受到肩頸部損傷,減少肩負重物,注意安全,防止交通意外的發生。

嚴格生產過程

正確估計胎兒體重,嚴密觀察產程,正確處理難產,防止嬰兒出現臂叢神經損傷。

運動

在日常生活中多運動,活動手臂及肩部,保持健康身體。