骨筋膜室症候群

概述

骨筋膜室症候群是指各種原因造成的肢體創傷,導致筋膜室內壓力升高,阻斷筋膜室內組織微循環而引發的一系列症狀和體徵,最常見於四肢創傷後。因筋膜室內肌肉和神經的長時間缺血後會導致肌肉壞死及神經功能障礙,造成肢體嚴重的不可逆損傷。主要見於下肢動脈取栓術後引起的下肢腫脹導致的筋膜室壓力增高,末期主要表現為5P症狀,包括疼痛、蒼白、感覺異常、麻痹和無脈。

- 就診科別:

- 骨科

- 英文名稱:

- osteofascial compartment syndrome

- 疾病別稱:

- 急性筋膜間室症候群、骨筋膜間隔症候群

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 發熱

- 治療周期:

- 無固定治療周期

- 臨床症狀:

- 疼痛、局部腫脹、指或趾呈屈曲狀態、肌力減弱

- 好發人群:

- 外傷病人、長跑運動員

- 常用藥物:

- 甘露醇

- 常用檢查:

- 測定室內壓(ICP)、X線檢查、血液常規

血管性骨筋膜室症候群

供應肢體的主要血管因壓迫、血栓的影響,導致其組織肌肉組織缺血時間較長,恢復血流供應後,肌肉組織可出現反應性腫脹,其間隙內容物增加,壓力升高。或是因為過敏性紫斑症、燒傷等一些疾病因素,造成微血管通透性增強、滲出增加,可引起骨筋膜室症候群。

非血管性骨筋膜室症候群

為急性擠壓傷引起,如石膏、綁帶、夾板等包紮過緊,昏迷者肢體被壓身下等。或是某些原發性或繼發性肌病急性發作導致。

病因

骨筋膜室症候群的主要病因是由於外傷、肢體受壓等各種原因,引起骨筋膜室容積驟減、骨筋膜室內容物體積迅速增大。

骨筋膜室症候群是由於骨筋膜室內壓力增高所致,常見的原因如下

骨筋膜室容積驟減

敷料包紮過緊

四肢損傷或骨折後,繃帶、石膏、小夾板等在包紮時可能不緊,但在創傷性水腫繼續發展的情況下,初期不緊的包紮,以後可以變得過緊而形成壓迫。若初期包紮已經較緊,則更易發生本徵。

嚴重的局部壓迫

例如在地震中肢體長時間被重物擠壓,又如昏迷病人的肢體長時間被壓在身下等。

骨筋膜室室內內容物體積驟增

缺血後水腫

任何原因的肌缺血,都將使肌內的微血管內膜通透性增加,發生嚴重水腫,使室內肌的體積和組織壓劇增,發生缺血、水腫惡性循環。

損傷

軟組織嚴重挫傷、擠壓傷和二、三度燒傷等、可因損傷性炎性反應和廣泛微血管損傷,直接或間接使室內的肌肉發生嚴重水腫。

小腿的激烈運動

激烈的體育運動和過於疲勞的長途步行,都可發生小腿的急性或慢性骨筋膜室症候群。

出血

骨筋膜室內的大血腫,一般不易發生本徵、但若有凝血機制障礙或嚴重骨折移位,尤其在小腿和前臂,也可發生本症候群。

- 外傷後敷料包紮過緊者,容易引發此病。

- 肢體被重物長時間壓迫,如建築物倒塌壓埋的病人。

- 長跑、行軍的人群。

骨筋膜室症候群成人發病率約為3.1/10萬,男女比約為10:1。兒童目前發病率暫無相關統計數據。

外傷病人

外傷包紮過緊,骨筋膜室容積驟減,引起發病。

長跑運動員

小腿劇烈運動,骨筋膜室內容物體積迅速增大,引起發病。

症狀

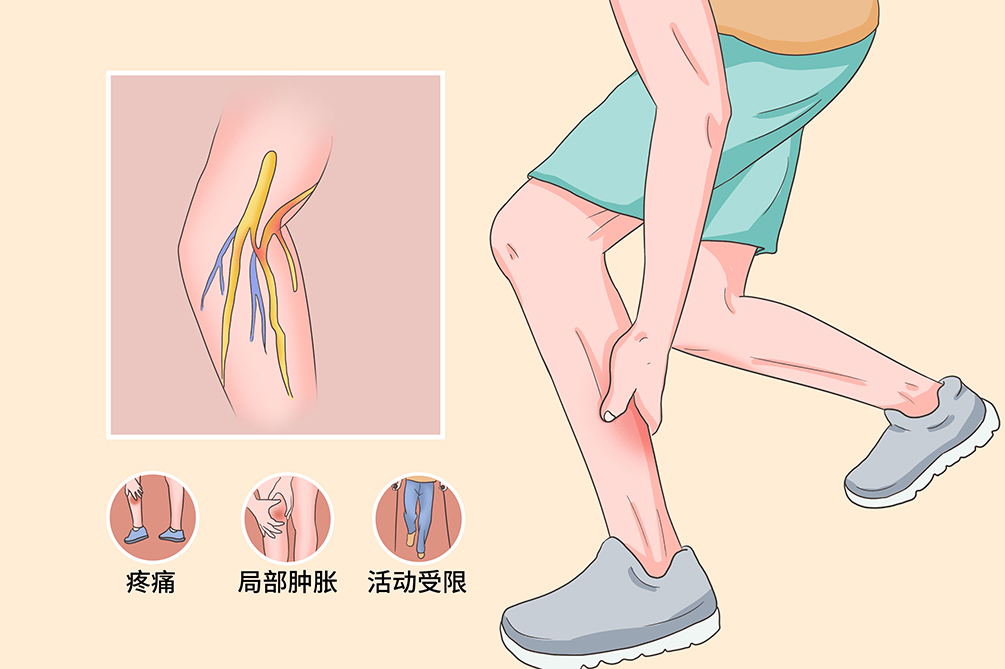

骨筋膜室症候群的典型症狀是疼痛、局部腫脹、活動受限,治療不及時的末期病人會出現「5P」征(由疼痛轉為無痛;蒼白或紫紺,大理石花紋;感覺異常;肌肉癱瘓;無脈),提示病人已失去最佳治療時期。

- 疼痛:創傷後肢體持續性劇烈疼痛,且進行性加劇,為本徵最初期的症狀,是骨筋膜室內神經受壓和缺血的重要表現。神經組織對缺血最敏感,感覺纖維出現症狀最早,至末期當缺血嚴重,神經功能喪失後感覺即消失,即無疼痛。

- 指或趾呈屈曲狀態,肌力減弱,被動牽伸指或趾時可引起劇烈疼痛,為肌肉缺血的初期表現。

- 病人表麵皮膚略紅,溫度稍高,腫脹,有嚴重壓痛,觸診可感到室內張力增高。

- 遠側脈搏和微血管充盈時間正常,但應特別注意骨筋膜室內組織壓上升到一定程度,即前臂8.66kPa(65mmHg)、小腿7.33kPa(55mmHg),就能使供給肌血運的小動脈關閉,但此壓力遠遠低於病人的收縮血壓,因此還不足以影響肢體主要動脈的血流。此時遠側動脈搏動雖然存在,指、趾微血管充盈時間仍屬正常,但肌肉已發生缺血,所以肢體遠側動脈搏動存在並不是安全的指標,應結合其他臨床表現進行觀察分析,協助診斷。

為了加深印象,將缺血性肌攣縮的五個主要臨床表現列下,並可記成5個P字。

- 由疼痛轉為無痛(painless)。

- 蒼白(pallor)或發紺、大理石花紋等。

- 感覺異常(paresthesia)。

- 肌癱瘓(paralysis)。

- 無脈(pulselessness)。

部分病人因組織創傷或壞死組織吸收可出現發熱,發熱程度不一,有些病人還可出現腎衰竭,主要表現為血尿、少尿、無尿等症狀。

部分病人會因組織創傷或者是壞死組織吸收,引起出現發熱的症狀,也可能會引起腎衰竭的表現如無尿、少尿、血尿。

看醫

骨筋膜室症候群早發現、早治療對於病情的儘快恢復有好處,對於疑似有該疾病表現的病人,應該及時就醫明確診斷。

- 發現局部疼痛、腫脹都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 有外傷病史的病人,發現活動受限、局部腫脹、疼痛、皮膚蒼白時,應及時就醫。

- 已經確診骨筋膜室症候群的病人,若見局部疼痛、蒼白、感覺異常、麻痹和無脈症狀,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去骨科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如無尿、少尿、發熱等,可到相應科別就診,如腎內科等。

- 是否有外傷史?

- 目前都有什麼症狀?(如皮膚發白、局部疼痛、腫脹等)

- 是否有以下症狀?(如發熱、感覺異常、無尿、少尿等症狀)

- 既往有無其他的病史?

體格檢查

檢查病人患肢有無腫脹、壓痛、牽拉痛等症狀。

影像學檢查

X線檢查能夠明確外傷病人是否有骨折,必要時可以做CT、磁振造影檢查,判斷軟組織、神經、血管損傷情況。

特殊檢查

測定室內壓是診斷的金標準,骨筋膜室內組織壓上升到一定程度,能使供給肌血運的小動脈關閉,影響局部血液供應。

實驗室檢查

血液常規、肝腎功等相關檢查,可以查看病人全身情況。

- 患肢外傷史,傷後腫脹並劇痛。

- 筋膜間隙表麵皮膚張力大,壓痛明顯。

- 肌肉活動障礙。

- 肌肉有被動牽拉痛。

- 二點解析度下降。

只要具備上述5項中的3項即可確診,同時具備手術切開減壓的指征。

缺血性肌痙攣也會出現肌肉攣縮、壞死,從而出現症狀,要注意區分。應該及時就醫,醫生通過症狀、查體,以及測定室內壓、影像學檢查,可以鑑別診斷。

治療

骨筋膜室症候群一經確診,應立即切開筋膜減壓。初期徹底切開筋膜減壓是防止肌肉和神經發生缺血性壞死的唯一有效方法。切不可等到出現「5P」體徵後才行切開減壓術,從而導致不可逆的缺血性肌攣縮。切開的皮膚一般多因張力過大而不能縫合,可用凡士林紗布松松填塞,外用無菌敷料包好,待消腫後行延期縫合,或應用游離皮片移植閉合傷口,切不可勉強縫合皮膚,否則會失去切開減壓的作用。

有外傷的病人敷料包紮不宜過緊,可以將傷肢放置在心臟水平,避免長時間重物壓迫肢體,多休息,切勿長跑等。

適用於輕症病人以消腫為主,包括甘露醇、七葉皂苷鈉及激素的使用等。

手術適應證:

- 有上述典型初期臨床症狀。

- 有部分臨床症狀且室內壓>20mmHg或者室內壓≥30mmHg。

- 損傷肢體的動脈循環中斷>4小時。

手術主要原則以減壓為主,方式主要包括前臂掌側切開減壓術、小雙切口筋膜切開減壓術、掌骨間隙切開減壓術等。切開減壓要求及時、正確、徹底,包括足夠長的切口以及切到深筋膜以保證減壓效果。

預後

骨筋膜室症候群初期經過積極治療一般是可以痊癒的,末期出現5P症狀,預後欠佳,以儘量保存傷肢為主,可能會出現殘疾。

骨筋膜室症候群初期治療能治癒,嚴重的病人會出現殘疾。

骨筋膜室症候群一般不會影響自然壽命。

骨筋膜室症候群經過保守治療,癒合較好,病情穩定,可一月後複診,如進行了手術治療,出院後第2週、1個月、3個月複診。

飲食

骨筋膜症候群病人的飲食應該加以注意,避免出現病情惡化,合理、均衡地分配飲食,以高熱量、高蛋白飲食為主,忌食辛辣食物,戒酒。

- 骨筋膜室症候群病人可以吃高熱量、高蛋白飲食,有利於軟組織、血管損傷、感染等病情恢復。

- 忌辛辣食物、忌酒,辛辣食物易造成病人便秘,不利於疾病的治療。

照護

注意觀察傷肢疼痛性質,一旦發現是骨筋膜室症候群,如果需要手術治療,還應該注意術後護理,積極溝通,減少恐懼、緊張心情。

口服用藥

按醫囑使用消水腫、消炎、止痛、促進血液循環藥物,觀察藥效,以及病人用藥後反應。

手術後護理

- 囑咐病人平臥位,抬高患肢並制動。

- 病情觀察:術後密切觀察生命體徵的變化和血氧飽和度情況,遵醫囑記24h尿量,及時採集血標本監測腎功能,如出現腎功能衰竭,按急性腎功能衰竭護理。觀察傷口敷料滲出情況,滲出多及時換藥,並監測體溫。密切觀察患肢皮膚顏色、溫度、動脈脈搏、感覺、活動。

- 心理護理:增加溝通,給予安慰,減輕病人的恐懼、緊張心理。

對單純閉合性軟組織損傷者,應該儘量減少患肢活動,嚴禁按摩,以免增加組織損傷。同時還須嚴密觀察患肢腫脹程度和末梢血運情況,觀察患肢疼痛性質。一經確診為骨筋膜室症候群,應立即松解所有外固定物,將肢體放平,患肢避免熱敷、烘烤,儘可能使患肢溫度降低,必要時可給予冰敷,並及時做好切開減壓的手術前準備。

預防

骨筋膜症候群多是因為傷體包紮過緊,或是長跑、劇烈運動等誘發引起,應從誘發因素上預防,同時一旦確診應積極治療,儘量保存患肢。

骨筋膜室症候群初期篩檢沒有明確的規定,建議病人平時多注意自己的身體情況,出現異常及時到醫院檢查。

- 外傷病人應該注意避免包紮過緊,避免劇烈運動,以免骨筋膜室容積驟減、骨筋膜室內容物體積迅速增大,引起發病。

- 一旦發病應儘早治療,保存患肢。

- 避免小腿長時間劇烈運動,運動時穿戴護具。