隱性脊柱裂

概述

隱性脊柱裂是指由於先天性的椎管閉合不全,在脊柱的背或腹側形成裂口,可伴或不伴有脊膜、神經成分突出的畸形,多發於第1和第2骶椎與第5腰椎處。其發生原因主要是胚胎期成軟骨中心或成骨中心發育障礙,以致雙側椎弓在後部不相融合而形成寬窄不一的裂隙。脊柱裂分為隱性脊柱裂和顯性脊柱裂,單純骨性裂隙者稱為隱性脊柱裂,最為多見。

- 就診科別:

- 骨科、產科

- 英文名稱:

- spina bifida occulta

- 疾病別稱:

- 脊柱裂、先天性脊柱裂

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 脊柱側凸、脊髓縱裂

- 治療周期:

- 長期間歇性治療

- 臨床症狀:

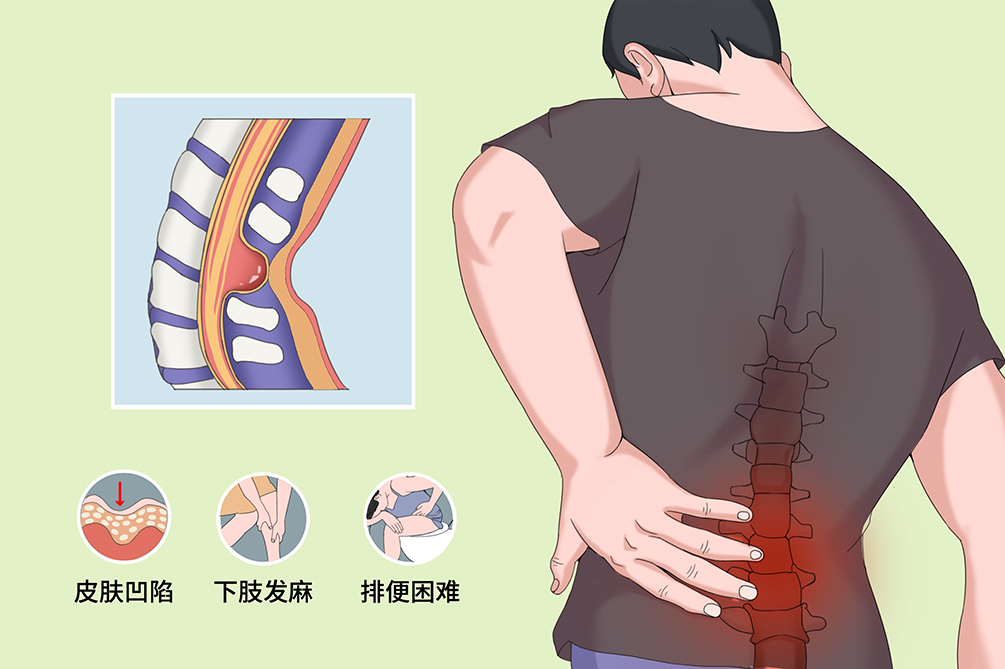

- 局部皮膚色素沉澱、微血管擴張、皮膚凹陷,下肢感覺、運動功能障礙

- 好發人群:

- 有脊柱裂家族病史的人群

- 鑑別診斷:

- 脊椎裂

- 常用檢查:

- X線、CT、磁振造影

隱性脊柱裂可以分為六個類型:

- 脊髓脂肪瘤。

- 脊髓縱裂。

- 終絲增粗症候群。

- 背部皮下竇道。

- 硬脊膜內脂肪瘤。

- 骶前脊膜膨出及脊柱旁脊膜膨出。

病因

隱性脊柱裂多是由於胚胎發育障礙,椎管閉合不全形成,還可能是受累節段的神經與脊神損傷所致。

- 隱性脊柱裂屬於一種先天性的發育異常,主要是先天性神經管發育畸形所致。

- 如母親妊娠期體重過重,有吸菸或被動吸菸史,或者妊娠期服用抗癲癇藥物,飲用加氯處理的水等,均可增加新生兒患有隱性脊柱裂的患病率。

孕婦孕期受到放射線、毒物等因素影響,可能誘發胎兒發生本病。

脊柱裂可分為顯性與隱性兩類,其中隱性較為常見,占總人口的1%~2%,顯性發病相對較少。

有脊柱裂家族病史的人群。

症狀

隱性脊柱裂的病人大多無臨床症狀,偶在體檢時才發現。隱性脊柱裂有三種臨床表現方式,第一類是外表正常,也沒有任何神經症狀的單純隱性脊柱裂。第二類和第三類均屬於複雜隱性脊柱裂,即除了單純脊柱裂外還伴有其他先天性脊柱脊髓異常。

局部皮膚表現

最常累及為第5腰椎和第1骶椎病變區域皮膚大多正常,少數顯示色素沉澱、微血管擴張、皮膚凹陷、局部多毛等較輕微的皮膚異常。嚴重的可見到腰骶部皮膚隆起或腫塊,局部凹陷或皮膚呈疤痕樣改變,可能伴有分泌物或感染、多毛等,嬰幼兒可根據上述情況進行初期診斷。

下肢感覺運動功能障礙

包括下肢和會陰部的深淺感覺障礙,下肢常發涼、發麻,足底與臀部產生營養不良性潰瘍,嚴重者燙傷或割傷時仍不知道疼痛;下肢運動功能障礙,尤其是足和踝的力量弱,如足下垂、足部和踝部的畸形,如高弓足、外翻足、馬蹄內翻足等。嚴重時雙下肢無力,肌肉張力減弱或增加,腱反射消失,肌肉萎縮、變形,嬰幼兒可根據其下肢運動控制能力明顯落後於同齡小兒,或出現異常步態、下肢畸形來做出判斷。

大小便功能障礙

表現為大便困難、秘結,嚴重的肛門括約肌鬆弛、無力,大便失禁,肛門反射減弱或消失。小便異常為脊柱裂的各種病理變化導致神經源性膀胱所致,表現為排尿困難、急尿、頻尿、學齡時仍然經常遺尿、尿失禁、尿滯留等,嚴重者末期引起輸尿管腎盂積水,最後導致腎衰竭。

腰骶部、會陰部、臀部及下肢的疼痛等,隱性脊柱裂常伴有慢性腰痛,且多在成年後。

脊柱側凸

隱性脊柱裂的病人因為腰骶部、臀部、下肢疼痛,通常為了緩解疼痛,會採用被迫體位,久而久之一側肌肉痙攣,會導致脊柱力線改變,引起脊柱側凸。

脊髓縱裂

隱性脊柱裂可造成椎管和脊髓發育畸形,病人在胚胎時期神經管閉合障礙,導致脊髓分裂為兩半,併發脊髓縱裂。

看醫

隱性脊柱裂多無症狀,一般無需特殊治療。有的病人屬於複雜性的隱性脊柱裂,出現神經等症狀時,應該及時診治。

- 發現有隱性脊柱裂的病人,定期體檢非常有必要,一旦有症狀,應該進一步診治。

- 發現病變區域皮膚異常、下肢運動功能障礙、腰痛等症狀,懷疑是隱性脊柱裂,應及時就醫。

- 已經確診隱性脊柱裂的病人,若見髖關節脫位等,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去骨科就診。

- 若病人出現嚴重神經症狀,可以去神經內科就診。

- 因為什麼來就診?

- 近期是否有外傷史?

- 是否有以下症狀?(如大便困難、大便失禁、尿滯留等症狀)

- 既往有無其他的病史?

X線檢查

對確診有重要意義,平片顯示多見於下腰椎及上骶椎的單節段、多節段左右椎板不聯合,範圍可呈狹窄的裂隙狀或較寬闊的骨缺損區,可見游離棘突及椎弓根距離輕度增寬,有時兩側椎板未完全分離,有部分相連而形成凹槽,必要時可行脊髓造影,以了解椎管內有無梗阻、充盈、缺損和畸形等。

CT檢查

CT平掃可清晰顯示椎骨缺損,CT脊髓造影可以判斷隆起的腫塊內有無膨出的椎管內容物,CT掃描三維重建,可以直觀完整地顯示普通二維平片所不能提供的三維影像結構,為手術提供理想的影像學參考。

磁振造影

是脊柱裂和脊髓牽扯症候群的首選檢查方法,可見脊膜脊髓膨出、圓錐低位及合併其他椎管內先天性異常,是磁振造影對隱性脊柱裂檢查的三大優勢。通過磁振造影的檢查,臨床可區分出囊性脊柱裂、複雜性隱性脊柱裂和單純性隱性脊柱裂。

- 脊柱裂的症狀,如色素沉澱、微血管擴張、皮膚凹陷、局部多毛等。

- 下肢感覺運動功能障礙以及腰痛等。

- 結合影像學檢查可以明確診斷。

椎間盤突出症

病人主要表現為腰痛,尤其是下肢放射性疼痛、麻木等,影像學檢查可見椎間盤突出的形態及周圍組織關係,以此可進行鑑別。

腰肌勞損

本病大多數病人因腰部肌肉、軟組織損傷等導致疼痛,但不伴有器質性改變,隱性脊柱裂通過影像學檢查多可發現明顯的椎骨缺損,以此可進行鑑別。

治療

單純脊柱裂無症狀或者是僅有一些腰痛,通常無需特殊治療,以鍛煉腰背部肌肉力量為主。如症狀嚴重,可以考慮手術治療。

單純性脊柱裂占絕大多數,通常臨床無症狀,或僅有輕微腰痛,不需要特殊治療。重點放在腰背肌鍛煉,以加強肌力,藉以代償先天缺損的不足。

- 可應用葉酸、肌醇等進行預防治療。

- 對於疼痛嚴重的病人,給予鎮痛藥物治療。

- 可以使用營養神經的藥物進行治療。

複雜隱性脊柱裂如出現神經症狀、體徵,且隨著年齡增長而進行性加重者,經詳細神經學檢查及影像學檢查確診後,可行脊髓牽扯症候群松解、腫塊切除以及神經減壓術。

預後

單純的隱性脊柱裂一般預後良好,初期認識此病和初期治療是治癒該病的關鍵。脊柱裂合併脊髓牽扯症候群的患兒,年齡較小時一般沒有症狀,但是隨著身體的發育,栓系的脊髓受到牽拉,從而出現相應的症狀。研究表明,一旦出現運動功能的障礙,如肢體的無力和麻木等,只有約45%的病人恢復正常;一旦發生尿失禁,只有12%的病人恢復正常。因此,一旦發現脊髓牽扯症候群,無論有無症狀都要手術治療。

隱性脊柱裂通常不能完全治癒。

隱性脊柱裂一般不會影響病人自然壽命。

非手術治療病人應病情穩定後第二週以及一各月、三各月後複診,手術治療病人應每周複診一次,如有病情變化,及時複診。

飲食

隱形脊柱裂病人需加強飲食,以合理、均衡地分配各種營養物質為主。不要吃辛辣、油膩食物,避免發生便秘。

- 忌辛辣、油膩食物,避免出現便秘,便秘病人腹內壓增加,可能會造成腰痛加重。不宜吃生薑、大蒜、辣椒等。

- 宜多吃富含維他命、蛋白質的食物,以促進軟組織的恢復,宜多食水果和新鮮蔬菜。

照護

隱性脊柱裂非手術治療病人,應該要指導腰背部功能鍛煉,對於手術治療病人,要注意術後護理。

復健鍛煉

指導病人腰背部功能鍛煉,循序漸進的鍛煉腰背部肌力,維持腰椎穩定性。

術後護理

- 對於術後的病人,需要積極的護理。

- 要注意觀察病人的心率、呼吸及皮膚的顏色等體徵是否有異常。

- 對於使用呼吸機的病人,要注意觀察其呼吸與呼吸機是否同步。要注意觀察病人的咳嗽與排痰情況,及時與醫護人員溝通,以免患兒出現肺部感染。

- 要加強病人的皮膚保養,注意保持床單的乾淨、整潔。

- 遵醫囑對病人進行適時翻身,但動作應輕柔,避免拖拉及病人軀體過度扭曲等,床單應無褶皺,對骨突出的部位每次翻身後給予按摩。

- 要注意觀察病人術後是否出現面色蒼白、嘔吐、煩躁、哭鬧,甚至抽搐,發現異常情況及時報告相關醫護人員,積極配合對症治療。

隱性脊柱裂病人,特別是術後病人,復健鍛煉要嚴格遵醫囑,循序漸進,不可進行劇烈運動。

預防

隱性脊柱裂是一種先天畸形,可能會造成病人終身畸形,應該做到優生優育。如果已確診的病人,要注意及早診治,觀察病情變化。

- 有脊柱裂家族史的孕婦,生出患病嬰兒的概率比一般人群要高。即使沒有家族史,如果準媽媽在懷孕初期(通常為妊娠3個月內)缺乏葉酸及其他多種維他命,缺乏鋅及其他微量營養素,出現嚴重妊娠反應,有病毒感染,服用某些藥物、酗酒,或經放射線照射及接觸某些化學物質等,也容易生出脊柱裂患兒。所以準媽媽在懷孕初期一定要照顧好自己,注意保養,戒除不良習慣,做好預防工作。

- 如發現有隱性脊柱裂,特別是複雜性脊柱裂病人,應該儘早診治,避免出現終身癱瘓。