兒童白血病

概述

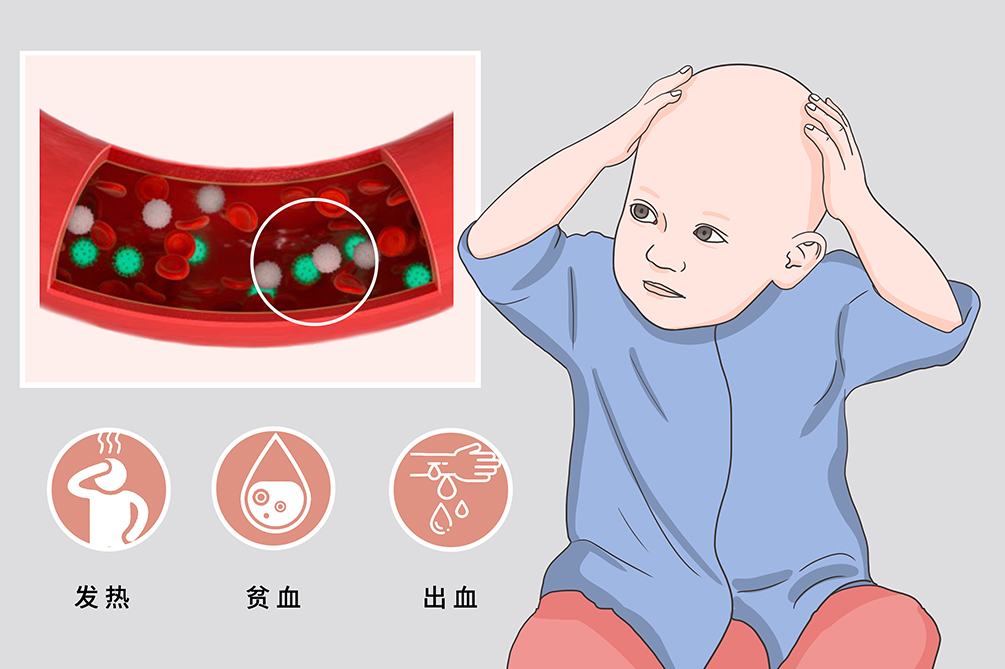

兒童白血病是造血系統的惡性增生性疾病,是兒童時期最常見的惡性腫瘤,主要表現發熱、貧血、出血、淋巴結和肝脾臟腫大等症狀。近年來由於化療藥物的出現和多藥聯合化療方案的實施,白血病成為第一個通過化療手段可治癒的腫瘤性疾病。

- 就診科別:

- 血液科

- 英文名稱:

- pediatric leukaemia

- 疾病別稱:

- 血癌

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 具有遺傳傾向

- 併發疾病:

- 感染、出血、高白血球血症

- 治療周期:

- 2~2.5年

- 臨床症狀:

- 發熱、貧血、出血、胸骨疼痛、淋巴結腫大、肝脾臟腫大

- 好發人群:

- 機體免疫功能差者、有遺傳風險者、暴露於高危因素中的兒童

- 常用藥物:

- 左旋門冬醯胺酶、環磷醯胺、 Cytarabine 、柔紅黴素、 Dexamethasone

- 常用檢查:

- 血液常規、骨髓穿刺、組織細胞化學染色、血生化、基因檢測

急性白血病

急性淋巴球型白血病

急淋白血病L第一型、L第二型、L3型,約占急性白血病的2/3,發熱常為首發症狀。

急性非淋菌性尿道炎巴細胞型白血病

急性非淋菌性尿道炎巴細胞型白血病占兒童急性白血病的20%左右。

- M0急性骨髓性白血病不分化型,極少見,骨髓中幼稚細胞占30%以上。形態學和細胞化學染色不能證明髓系來源,但免疫方法或電鏡能檢出髓系表達標誌。

- M1急性粒細胞白血病未分化型,骨髓中髓系幼稚細胞占90%以上。細胞大、核圓、規則,核仁1個或數個,胞漿少,可有Auer小體、MPO(+),無顆粒。

- M2急性粒細胞白血病分化型,骨髓中髓系幼稚細胞占30%以上。細胞很大,核腎形,核仁1個或數個,胞漿量不等,有細小顆粒及Auer小體。

- M3急性早幼粒細胞白血病,細胞很大,核腎形,核仁1個或數個,胞漿量不等,可有Auer小體,胞漿含粗大顆粒是其特徵。

- M4急性粒單核球白血病,可以說是M2+M5。粒單幼稚細胞各占20%以上,骨髓中嗜酸細胞增多時稱為M4Eo。

- M5急性單核球白血病,骨髓原始中幼稚單核球增多。細胞大,核不規則,鋸齒狀,核仁少見,輕度嗜鹼,含天藍色顆粒。

- M6急性紅白血病,骨髓中有核紅血球占50%以上。以原始及早幼紅血球為主,髓系幼稚細胞占30%以上,粒細胞中可見Auer小體。

- M7急性巨核細胞白血病,骨髓中原始巨核細胞占50%以上。形態學很難獨立診斷,常需用免疫學等方法協助鑑別。

慢性白血病

慢性淋巴球性白血病

極其罕見。

慢性粒細胞白血病

慢性粒細胞白血病占兒童白血病的5%,表現為骨髓粒系極度增生,外周血白血球明顯增高。白血病細胞伴有特異的染色體異常即t(9;22)(q34;qll),由於該異常染色體首次在美國費城(Philadelphia)發現,因此也稱為費城(Ph)染色體。

慢性粒單細胞白血病

極其罕見。

病因

兒童白血病的病因尚不明確,但通過研究白血病的發生趨勢和發病特點,認為白血病是一組異質性疾病,是遺傳與環境相互作用的結果。該病好發於機體免疫功能差的兒童、有遺傳風險的兒童、暴露於高危因素中的兒童,可由病毒感染、電離輻射、化學藥物等因素誘發。

病毒因素

發現成人T淋巴性白血病是由人類嗜T細胞病毒(HTLV)引起,因此推測兒童白血病也可能由於病毒引起,但目前尚未找到確鑿證據。

電離輻射

已有證據肯定電離輻射可以引起人類白血病,但在醫學診療中使用的電離輻射能否引發白血病仍有爭議。放射治療何杰金氏病、蘭格罕細胞組織細胞增生症等疾病,可能使急性粒細胞性白血病的發生率上升,但常規影像學檢查使用的放射線劑量很小,沒有發現繼發白血病的報導。

化學因素

一些化學物質,如殺蟲劑、苯及其衍生物、甲醛、亞硝胺類、氯黴素等均可能誘發白血病。抗腫瘤的細胞毒性藥物如環磷醯胺、氮芥、 Etoposide 等也可誘發第二腫瘤。暴露於金屬粉塵、煙燻和鉛的父母,其孩子的白血病發生率也較高,但主要以急性粒細胞白血病為主。

遺傳因素

白血病不是遺傳病,但具有遺傳缺陷的人群容易發生白血病。目前在兒童白血病中近一半能檢測出染色體異常,且有證據證實白血病的發生與遺傳體質或易感性有關。

15歲以下兒童白血病的發病率為4/10萬左右,約占該時期所有惡性腫瘤的35%,其中急性白血病占據小兒惡性腫瘤發病率首位。我國每年約有15000例15歲以下的兒童發生白血病,其中急性白血病占95%,慢性白血病只占3%~5%。

機體免疫功能差的兒童

白血病細胞是通過逃逸機體的免疫監視而導致了腫瘤的發生。

有遺傳風險的兒童

白血病不是遺傳病,但由遺傳缺陷的人群容易發生。

暴露於高危因素中的兒童

已有證據肯定電離輻射可以引起人類的白血病。

症狀

兒童白血病一般起病較急,少則幾天多則數月,也有部分病人起病時症狀較為隱匿, 並持續數月。主要表現為發熱、貧血、出血、淋巴結和肝脾臟腫大的相應症狀。本病可併發有嚴重感染、出血、高白血球血症。

兒童白血病臨床上常分為急性和慢性兩類,急性常起病較急,慢性則發病緩慢,且開始時症狀較輕。

發熱

發熱常為首發症狀,主要原因是白血病本身所致,用抗生素治療無效,在誘導治療72小時內緩解。

貧血

貧血為進行性加重,常見乏力、蒼白、活動後氣促、嗜睡等,査體時發現面色、甲床、眼瞼結膜不同程度的蒼白。

出血

出血為常見的初期症狀,皮膚、口腔黏膜出血點或瘀斑,鼻出血也較常見,也可有消化道岀血及尿血,顱內出血很少見。

白血病細胞浸潤症狀

病人表現為骨痛、肝脾及淋巴結腫大、睪丸腫大、視網膜浸潤等。

當白血病細胞浸潤皮膚,可有結節、腫塊及斑丘疹等,浸潤唾液腺可有唾液腺腫大等,脊髓硬膜外壓迫少見。但後果嚴重需及時發現並立即化療,給予高劑量的糖皮質類固醇治療,以阻止永久性的下肢癱瘓。

嚴重感染

粒細胞缺乏時,嗜中性白血球<0.5,可致機體免疫功能急劇下降,從發引起嚴重感染。

出血

白血病病人由於白血病細胞惡性增生,血小板明顯減低,易引起呼吸道、消化道、泌尿系出血,尤其是顱內出血。

高白血球血症

當患兒白血球明顯增多超過100x10^9/L即可診斷為高白血球血症,並可出現高黏滯症候群,表現為呼吸急促(肺栓塞)或抽搐(腦栓塞),在單核球白血病的患兒中更容易發生。

看醫

一旦懷疑血液系統異常,需立即到血液科、腫瘤科以及其他相關科別就醫,做血液常規、骨髓穿刺、組織細胞化學染色、肝腎功能、血生化、基因檢測確診。本病需要與類白血病反應、傳染性單核球增多症、再生不良性貧血、風濕與類風濕性關節炎進行鑑別。

- 對於高危人群,定期體檢非常有必要,重視體檢中的血液常規。一旦體檢中出現高白血球、血紅素及紅血球下降,血小板呈不同程度降低,外周血抹片可見原始及幼稚細胞,都需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 在體檢或其他情況下發現異常血液常規,並出現白血病臨床表現,高度懷白血病時,應及時就醫。

- 已經確診白血病的病人,若出現白血病細胞浸潤表現,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去血液科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如麻痹、偏癱、眼部症狀等,可到相應科別就診,如神經內科、眼科等。

- 目前都有什麼症狀?(如發熱、發力、蒼白、嗜睡、皮膚瘀點、瘀斑等),症狀開始及持續時間?

- 是否有以下症狀?(如偏癱、睪丸腫大、眼部症狀、胸骨壓痛等症狀)

- 母親孕期是否接觸過輻射、服用過某些化學藥物等?

- 既往有無其他的病史?

- 家族有無相關疾病或遺傳缺陷病史?

- 是否至外院就診?

血液常規檢查

外周血白血球計數多增高,但可正常或減低,範圍很廣,從0.1x10^9/L~1500X10^9/L不等,通常血紅素及紅血球下降,血小板呈不同程度降低,外周血抹片可見原始及幼稚細胞。

骨髓檢査

對患兒進行骨髓穿刺,即在髂骨部位採用特殊空心針頭進行穿刺,以抽取小量骨髓,之後送實驗室進行細胞形態學、免疫學、細胞遺傳學和分子生物學等方面的相關檢測,即MI公分診斷技術,以便確診及進一步分型。

腦脊髓液檢查

腦脊髓液是人體中樞神經系統里的一種體液,檢查目的是明確白血病細胞是否擴散至腦脊髓液中。

其他檢查

為査明浸潤部位,還要做其他相關檢査,如血生化以及CT、X線、超音波、磁振造影等,血生化是必查項目。

兒童白血病的診斷主要依靠病史、臨床症狀結合實驗室檢查和影像學資料,但最終確診則是骨髓穿刺切片檢查後行骨髓細胞學檢查發現白血病細胞,並通過MI公分診斷技術確定具體分型。

類白血病反應

可有肝脾臟大,血小板減少,末梢血象中偶見中晚幼粒及有核紅血球。但本病往往存在感染灶,當原發病控制後血象即恢復。

傳染性單核球增多症

為EB病毒感染所致,可有肝脾、淋巴結腫大、發熱,血清嗜異凝集反應陽性,EBV抗體陽性,白血球增高並出現異型淋巴球,但血紅素及血小板計數正常,骨髓檢査無白血病改變。

再生不良性貧血

出血、貧血、發熱和全血球減少與白血病低增生表現有相似點。但本病沒有骨髓細胞增生低下,無幼稚細胞增生,不伴有肝脾、淋巴結腫大。

風濕與類風濕性關節炎

常見發熱、遊走性及多發性關節痛,輕者僅有關節痛而無局部關節紅、腫、熱、痛,這與首發症狀為關節痛而無明顯血液學改變的急性淋巴性白血病易混淆,遇不典型病例應爭取儘早行骨髓檢查。

治療

兒童白血病一般治療周期在2~2.5年,具體通過控制感染、藥物治療、手術治療改善,同時化學藥物治療也是該病的重要治療手段之一。

兒童急性白血病由於病情進展迅速,一經確診,應立即進行誘導化療,短時期內減少腫瘤負荷,並減輕由於腫瘤引起的各種症狀。

急性淋巴性白血病

誘導緩解治療

予 Vincristine 、柔紅黴素、左旋門冬醯胺酶、普賴鬆或 Dexamethasone 聯合,胺甲蝶呤鞘內注射。

初期強化治療

誘導緩解治療第33天骨髓達到完全緩解;無嚴重感染;血象WBC≥2.0x10^9/L,嗜中性白血球(ANC)≥0.5x10^9/L,血小板(PLT)≥50x10^9/L。儘早在誘導緩解治療第36天開始,予環磷醯胺、 Cytarabine 、6-硫基普林,聯合胺甲蝶呤鞘內注射。

鞏固治療

予大劑量胺甲蝶呤、四氫葉酸鈣聯合,胺甲蝶呤鞘內注射。

延遲強化治療

予 Vincristine 、 Doxorubicin 、左旋門冬醯胺酶、 Dexamethasone 聯合。

維持治療

一般情況良好,無嚴重感染,血象白血球≥1.0x10^9/L,中心粒細胞≥0.2x10^9/L,血小板≥50x10^9/L時可開始維持治療。予6-硫基普林、 Vincristine 、 Dexamethasone 聯合,胺甲蝶呤鞘內注射。

急性骨髓性白血病

誘導治療

蒽環類藥物(如柔紅黴素、去甲氧柔紅黴素、米托蒽醌)及 Cytarabine 是首選。

緩解後鞏固治療

主要藥物為 Cytarabine 。

標靶治療

吉妥珠單抗、奧唑米星。

慢性骨髓性白血病

傳統藥物

主要以馬利蘭和羥基脲為首選藥物。

分子標靶藥物

如甲磺酸伊馬替尼、達沙替尼、尼羅替尼、氟馬替尼。另外,全反式維他命A酸及三氧化二砷對急性早幼粒細胞白血病效果明顯,能有效清除急性早幼粒細胞,儘早獲得分子水平的緩解。出現下列情況暫時中斷維持治療:

- 感染;

- 肝臟損傷,丙胺酸轉胺酶或(和)穀草轉胺酶>10倍正常上限值;

- 膽紅素>3倍正常上限值。

造血幹細胞移植

特別是對於幼年型粒單細胞白血病,造血幹細胞移植是目前唯一能明確改善預後的方法。

急性淋巴性白血病的患兒大部分不需要放療,但如果侵犯中樞神經系統,則需要在完成延遲強化治療後、維持治療前,接受顱腦放療。如果初診合併睪丸白血病,在全身化療的鞏固治療結束後睪丸超音波檢查仍有病灶,則需進行切片檢查,如果確定有白血病細胞殘留,則需進行放療。在全身化療骨髓緩解的患兒,如果出現睪丸白血病復發,也需進行放療。

標靶治療

標靶治療有時可用於兒童白血病,以腫瘤細胞的特定部位為靶點來消滅腫瘤細胞,標靶治療對特定類型的兒童白血病有效,嚴重副作用較少。

基因治療

美國食品藥品監督管理局(FDA)已批准一種基因療法,即CAR-T細胞療法,於25歲以下、其他方案治療無效的B細胞急性淋巴性白血病。我國的CAR-T細胞療法尚在臨床研究階段。

預後

目前兒童急性淋巴性白血病的治癒率已達80%以上,但合併嚴重併發症患兒可致死。該病需要根據化療周期安排複診,複診項目有血液常規、血抹片、骨髓穿刺及細胞形態學、腦脊髓液檢查、睪丸都卜勒超音波等。

兒童白血病部分可以治癒,目前兒童急性淋巴性白血病的治癒率已達80%以上,合併嚴重併發症的患兒可致死亡。

患兒的生存期限與白血病分型及是否治療干預相關。

根據化療周期定期複診,包括複查血液常規、血抹片、骨髓穿刺及細胞形態學、腦脊髓液檢查、睪丸都卜勒超音波等,注意避免醫院感染。

飲食

白血病兒童免疫功能差,應調整合理飲食規律,同時對飲食搭配的結構實行適當的管理,如攝入適當的蛋白質和維他命、高蛋白湯類等。

- 每天攝入適當的蛋白質與維他命,同時提供一定量的碳水化合物與脂肪類物質。

- 主食是以高蛋白類的湯類食物為主,配合適量的高熱量脂肪與碳水化合物實現能量供應。

- 在腸道功能稍微恢復之後,及時提供鈣質以及機體所需要的維他命。

- 多進食蔬菜瓜果等含有維他命類豐富的食物。

照護

對於白血病患兒,主要做到合理用藥、預防感染、症狀預防及症狀處理。日常需要監測患兒有無出血、嘔血、全身瘀點及瘀斑、感冒等症狀。需要特別注意的是病人免疫力較差,因此需要重點避免感染。

合理用藥

高度重視用藥方面的合理性,家長應當準確的了解藥物的使用方式以及副作用,高度重視用藥規範性,杜絕擅自停止用藥所導致的疾病復發。

預防感染

- 預防感染是保障白血病患兒生活質量的關鍵,同時也是降低治療成本的重點環節。

- 需要維持家庭環境的安靜衛生,特別是廁所以及廚房需要維持高度清潔。

- 應當注重感染以及傳染病的預防和控制,儘可能不與這一類人群接觸,同時需要定期到醫院接受檢查,尤其是在出現感冒、水痘等症狀時。

症狀預防

在平常生活中白血病患兒最容易出現的症狀便是出血,所以在生活中需要做好出血症狀的預防控制。保持室內潮濕度的合理性,規避鼻腔過於乾燥,同時不能用手挖鼻孔,預防鼻出血。針對兒童需要做好跌倒碰撞的預防處理,注重居家安全,規避往高處攀爬的行為。

症狀處理

對於出血症狀,主要徵兆有皮膚黏膜淤青或存在小出血點、大便顏色異常、小便帶有紅色,嘔吐物為紅色或咖啡色,血小板低時存在嘔吐、頭暈以及嗜睡等症狀,及時到醫院接受檢查。

監測患兒有無出血、嘔血、全身瘀點及瘀斑、感冒等。

預防

因目前兒童白血病的病因尚未明確,故暫無確切預防措施,可預防相關高危因素,如避免接觸殺蟲劑、金屬粉塵、甲醛等。女性孕期避免接觸有毒有害的化學物質以及大劑量輻射等。