內分泌失調

概述

內分泌失調,即人體的內分泌系統的一部分或整體等出現了功能失調。所以它是對內分泌系統疾病的統稱,而不是具體的一種疾病。它既可指內分泌的功能亢進,也可指內分泌的功能減退;還可根據其發生在下丘腦、垂體或周圍靶腺而分為原發性和繼發性。另外,接受藥物或激素治療,也有可能導致醫源性的內分泌失調。

- 就診科別:

- 婦科、兒科、內分泌科

- 英文名稱:

- Endocrine disorders

- 疾病別稱:

- 內分泌失調

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 月經失調、不孕症、高血壓、糖尿病

- 治療周期:

- 長期治療

- 臨床症狀:

- 出汗減少、怕冷、動作變慢、精神萎靡、煩躁

- 好發人群:

- 中青年女性

- 常用藥物:

- RU486、氫化可的松

- 常用檢查:

- 激素六項檢查、CT、核磁共振檢查、自身抗體檢測、染色體檢查

按腺體功能分類

功能亢進

如甲狀腺功能亢進症、副甲狀腺功能亢進症等,一般功能亢進型內分泌失調多伴隨有內分泌腺體的增生、腫瘤等。

功能減退

如甲狀腺機能低下症、副甲狀腺功能減退症等,一般功能減退型內分泌失調多伴隨有內分泌腺體的被破壞。

按發病部位分類

原發性病變

即病變發生在靶腺的病變,下丘腦、垂體功能正常,比如原發性甲狀腺低下。

繼發性病變

病變發生在下丘腦或垂體,繼而導致靶腺的功能失調,如繼發性的甲狀腺低下、三發性的甲狀腺低下等。

病因

由於內分泌失調不是一種疾病,而是多種內分泌功能失調性疾病的總稱。而引發內分泌功能失調的原因,則包括了激素分泌的相對不足、激素分泌的相對過多以及激素受體抵抗而造成激素作用的功能失調等幾方面。

激素分泌過多

激素分泌過多的原因,主要包括內分泌腺腫瘤,如甲狀腺腺瘤、副甲狀腺腺瘤、胰島素瘤、胰高血糖素瘤等;多內分泌腺腫瘤病,也就是多個內分泌腺腫瘤或者增生,導致激素產生過多,如第一型多內分泌腺腫瘤病包括了副甲狀腺腺瘤、胃腸胰腫瘤和垂體增生或腺瘤等;伴瘤內分泌症候群,也就是一些不是腺體的腫瘤出現了激素分泌的現象。比如惡性腫瘤可以分泌過量的副甲狀腺激素相關蛋白、活性維他命D等,而引起高鈣血症等。另外,如自身抗體產生、基因異常、外源性激素攝入過量都會導致激素分泌過多的現象出現。

激素分泌過少

主要是由於內分泌腺體被破壞,或者內分泌腺激素的合成功能出現了缺陷、以及一些內分泌腺以外的疾病也會導致激素分泌過少。自身免疫、腫瘤壓迫、感染或者手術切除、缺血性壞死等都可能導致內分泌腺被破壞。

激素的受體功能障礙

這種情況下, 雖然激素的分泌是正常的,但是由於激素作用的靶器官對於激素的敏感性發生改變,導致了激素不能夠正常的調控靶器官的功能,從而造成了功能的異常。比如說胰島素抵抗、甲狀腺激素抵抗、生長激素抵抗等導致的疾病。

生理性的因素

比如青少年在青春期由於內分泌腺體功能發育還不完善,從而容易出現內分泌的功能失調,比如性激素的分泌還不平衡、完善,從而容易出現月經失調、痤瘡等內分泌失調的現象。

飲食營養因素

身體的內分泌功能還會受到飲食的影響,比如暴飲暴食、飲食不規律、吃得過於油膩等,都會影響內分泌系統的功能,再比如挑食厭食、營養不均衡等,也會影響內分泌腺的功能,而引發內分泌失調。

環境因素

空氣、飲水等環境因素的影響,也會影響內分泌系統的功能,比如空氣污染會影響女性的內分泌系統功能,從而引發內分泌失調,表現為月經失調等。

情緒因素

尤其是女性,更容易受到情緒的影響而導致內分泌系統功能失調,表現為月經周期的失調,以及與月經相關的情緒失調,比如月經前煩躁、易怒,乳房脹痛等,都是內分泌失調所導致的。

內分泌系統的疾病,可發生在任何年齡和任何性別的人群,因為人體的內分泌腺體眾多,因此發病人群、發病率等各有不同。

中青年女性好發此病。

症狀

由於內分泌失調其實是對所有內分泌系統疾病的一個概括性的稱呼,因此其症狀表現,也根據發生功能失調的腺體的不同而不同,如甲狀腺亢進可表現為怕熱、愛出汗;甲狀腺低下表現為怕冷、不出汗等等。

甲狀腺疾病

甲狀腺亢進

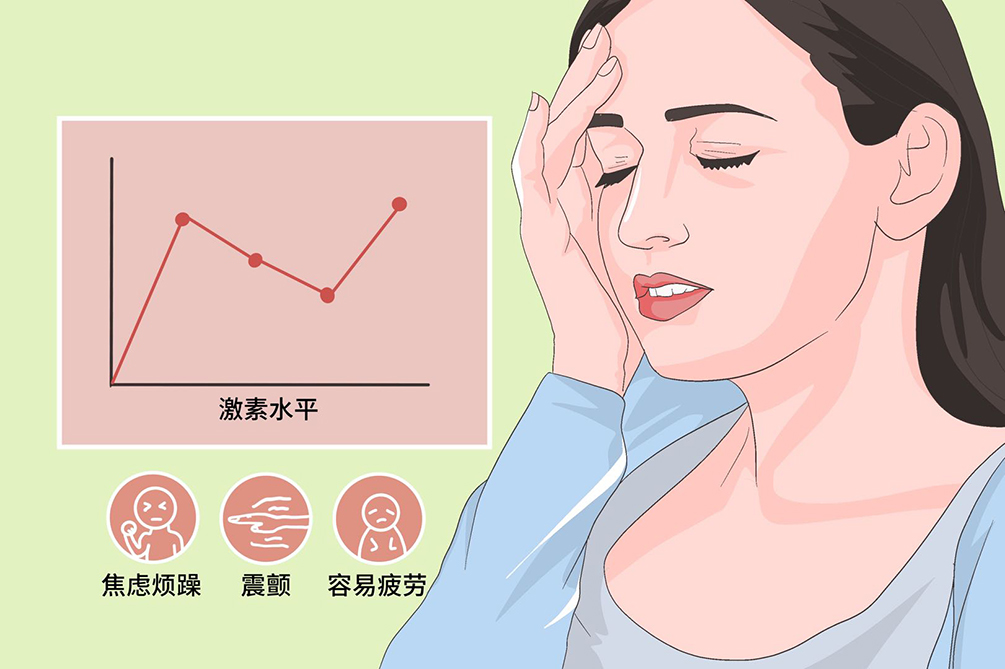

甲狀腺功能亢進症,簡稱「甲狀腺亢進」,會表現為因甲狀腺腫大而脖子變粗、眼球外凸呈現突眼症,因基礎代謝增加和自主神經系統功能異常,而表現為怕熱、多汗、體重減輕、心律不整、焦慮煩躁、顫抖、容易疲勞、肌肉無力等。

甲狀腺低下

甲狀腺機能低下症,又稱「甲狀腺低下」,甲狀腺低下重症病人會表現為水腫,也就是特徵性非凹陷性水腫,比如小腿出現水腫,手指壓下去較快又能恢復,沒有明顯凹陷呈現。另外,病人還會有怕冷、出汗減少、動作變慢、表情淡漠、皮膚粗糙、面色蒼白,以及眼瞼、臉面浮腫、聽力下降、畏寒肢冷、智力減退、嗜睡或失眠、眩暈、指甲脆而增厚、體重增加等代謝降低的症狀。

腎上腺皮質疾病

庫欣氏症候群

主要的表現是典型的滿月臉、水牛背、皮膚紫紋、痤瘡多發、高血壓、骨質疏鬆甚至糖尿病的症狀等。

腎上腺皮質功能減退

主要表現為精神萎靡不振、乏力、沒有食慾,甚至噁心、體重減輕、頭暈、全身不適以及姿勢性低血壓、皮膚色素沉澱等症狀。

嗜鉻細胞瘤

主要表現為原因不明的持續性高血壓或者陣發性高血壓,以及頭暈、頭痛、心慌、多汗等症狀。

多囊性卵巢症候群

主要表現為多毛、痤瘡多發,月經失調,甚至閉經、無排卵、懷孕困難、腹型肥胖等。

由於內分泌系統涉及到多個內分泌腺,腺體分泌的功能異常所造成的症狀多種多樣,還可能是多個內分泌腺體分泌同時出現異常,有的激素分泌過多,有的激素分泌過少等,從而使得症狀較為複雜而多變。

月經失調、不孕症

如下丘腦-垂體性閉經、多囊性卵巢症候群等內分泌失調性疾病,都會表現為月經的周期失調,甚至閉經、無排卵,繼而導致懷孕困難、不孕等。

高血壓

如高皮質醇症、原發性醛固酮增多症、腎上腺性變態症候群、嗜鉻細胞瘤、腎上腺外的嗜鉻細胞腫瘤、腺垂體功能亢進、甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能減低、副甲狀腺功能亢進、類癌、停經期症候群等內分泌失調都會引發高血壓。

糖尿病

肢端肥大症、庫欣氏症候群、胰高糖素瘤、嗜鉻細胞瘤、甲狀功能亢進症等內分泌失調性疾病,都會引發糖尿病。

看醫

當人體的內分泌系統中內分泌腺、內分泌組織和內分泌細胞任何一部分或幾部分發生功能異常或器質性病變時,都會引發激素分泌的過多、過少或者作用失常,而引發內分泌失調。而且一些內分泌失調引發的疾病必須要及時治療,才能防止嚴重併發症的發生,比如甲狀腺低下會引發呆小症,多囊性卵巢症候群會引發不孕等。所以,及時就醫處理非常重要。

出現生長發育遲緩、多汗或少汗,突出怕冷或怕熱,突然不明高血壓、月經失調、皮膚痤瘡等,都提示可能有內分泌系統疾病,應及時就醫。

建議優先至內分泌科就診,嬰幼兒還可至兒科就診,多囊性卵巢症候群可至婦科就診,反覆、嚴重痤瘡可至皮膚科就診等。

- 症狀出現多久了?

- 做過內分泌系統的哪些檢查,結果如何?

- 家族中,比如父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母等是否出現過類似的症狀?

- 是否做過內分泌方面的治療,效果如何?

- 是否做過內分泌腺有關的手術,什麼時間做的?

體格檢查

主要是通過測量血壓、身高、體重等體格指標,以及對頸部甲狀腺的觸診,對病人神態、毛髮、皮膚等外形的視診,對乳腺組織的觸診等進行檢查。

實驗室檢查

主要由醫生根據臨床症狀,確定血液激素測量的檢查項目,如對性激素的六項檢查或者對甲狀腺激素、副甲狀腺激素、甲狀腺刺激素、促副甲狀腺激素、胰島素等等進行檢查、分析,來判斷病人是否存在某一激素分泌的失衡。

激素動態觀察

即通過持續性的對身體某一種激素進行檢測,通過其動態變化,來觀測身體某一內分泌腺體的功能是否出現了失調。

影像學檢查

一般通過對目標腺體進行CT、磁共振成像(磁振造影)等檢查,來判定目標腺體是否發生了病變,如甲狀腺瘤、嗜鉻細胞瘤、垂體腫瘤等等。

特殊檢查

- 比如對於甲狀腺毒症病人,可對其甲狀腺刺激素受體抗體進行檢測,以明確病因。

- 對於一些懷疑可能是遺傳性的內分泌失調性疾病,可以通過染色體檢查、基因診斷等來進行進一步的明確判斷。

由於具體疾病不同,根據病人的臨床表現,結合激素相關的生化指標檢查、激素測定、激素代謝產物測定、激素功能試驗以及影像學檢查等,具體的內分泌失調性疾病即可得到診斷。

由於內分泌失調性疾病種類繁多,涉及到多個腺體,因此需要根據病人具體的臨床表現、實驗室診斷、影像學診斷等,對容易與之發生混淆的進行鑑別診斷。

垂體腫瘤的鑑別診斷

空泡蝶鞍症候群

空泡蝶鞍症候群需與垂體腫瘤等引起的慢性顱內壓升高症進行鑑別診斷,通過CT及MRZ等檢查,可以進行鑑別診斷。此外,通過測定血漿和腦脊髓液中的腺垂體和靶腺激素有助於診斷。

垂體腺瘤的鑑別診斷

顱咽管瘤

是來源於顱咽管的上皮腫瘤,可能由於殘留的胚胎顱咽管鱗狀細胞或腺垂體細胞化生導致,是兒童鞍區占位最常見的原因,5~14歲和50~74歲是兩個發病高峰年齡段。顱咽管瘤多位於鞍上,在CT平掃上囊液表現為低密度,增強後則表現為混合密度影,鈣化常見。在磁振造影上顱咽管瘤固體成分表現為T1等信號或低信號、囊內容物為T1低信號、T2高信號,增強後固體成分強化,在T2上表現為高低混合信號。而垂體腫瘤一般密度較均勻,較易鑑別。

RATHKE囊腫

是一種先天性發育異常,一般認為來源於胚胎時RATHKE囊的殘餘。多數病人沒有臨床症狀,但如囊腫進展,可壓迫下丘腦、垂體和漏斗部導致頭痛、垂體功能減退、高泌乳激素血症和其他內分泌功能障礙。RATHKE囊腫一般為圓形或類圓形,囊內容物多變,多數局限於鞍內,部分向鞍上擴展,完全位於鞍上的少見。在CT上多為低密度,少數為等密度、高密度或混雜密度,鈣化少見。在磁振造影上,依據囊內容物蛋白含量不同,在T1WI上可表現為低信號、等信號或高信號,在T1WI上表現為高信號。如囊內容物為血液物質,則表現為T1高信號、T2等信號,增強後一般無強化。

顱內生殖細胞瘤

位於鞍區或鞍上的生殖細胞瘤可累及下丘腦垂體系統,導致垂體功能減退、尿崩症等,累及視交叉可導致視力損害、視野缺損,與垂體腫瘤表現相似,需進行鑑別,鑑別點主要依據發病年齡、性別、影像學表現。生殖細胞瘤好發於兒童和青少年,病人尿崩症常見,因此對於兒童和青少年,尤其是尿崩症病人需注意鑑別生殖細胞瘤。生殖細胞瘤一般男性多見,但位於鞍區的生殖細胞瘤女性更多見。在磁振造影上腫瘤表現為T1等信號、T2等信號或高信號,增強後明顯強化。在CT上,腫瘤實體部分高密度,增強後明顯強化,鈣化少見。如診斷存在疑問,可採用診斷性放療或立體定向切片檢查。

治療

在內分泌失調性疾病的治療方面,要根據具體的病因來進行治療,比如腺體腫瘤引發的激素功能亢進,則可以通過手術治療;對於激素分泌減少引發的內分泌失調性疾病,則主要是用外源激素的替代治療或補充治療。

激素分泌過多

對於導致內分泌功能亢進的疾病,可通過藥物來抑制激素的合成,如甲狀腺亢進,可使用咪唑類或磺脲類藥物治療,以抑制甲狀腺激素合成;庫欣氏症候群,可使用RU486治療,以阻斷激素受體;醛固酮增多症,可使用螺內酯進行治療,來維持機體中的激素平衡。

激素分泌過少

- 最常見的方法是外源激素的替代治療或補充治療,如腎上腺皮質功能減退者補充皮質醇(氫化可的松)。

- 直接補充激素產生的效應物質,如副甲狀腺功能減退者補充鈣與活性維他命D。

- 替代治療需要符合內分泌腺激素分泌的節律,如特發性促性腺激素缺乏給予GnRH泵脈衝性治療可以成功妊娠。

激素分泌過多

手術切除導致功能亢進的腫瘤或增生組織,如導致Gushing病的垂體ACTH瘤可切除。

激素分泌過少

可以考慮內分泌腺或者組織移植,如副甲狀腺組織移植治療副甲狀腺功能減退症等。

對於導致內分泌功能亢進的內分泌瘤或腺體增生,可放射治療破壞內分泌瘤或增生組織,減少激素的分泌。如利用甲狀腺細胞攝碘的特性,給予甲狀腺亢進病人碘-131治療。

預後

一般內分泌失調性疾病通過採用針對性的治療手段,都可以使病情得到緩解,甚至一部分還是可以治癒。不過,部分嚴重內分泌失調性疾病,需要較長時間的治療,還要防止復發的風險。

部分內分泌失調疾病通過及時的治療可獲得痊癒,還有一部分,尤其是激素分泌過少性內分泌失調性疾病,需要長期甚至終生治療。

大部分內分泌失調性疾病,通過積極針對性治療,對於壽命沒有明顯影響。

飲食

內分泌失調的病人飲食應以少鹽、少油,葷素搭配,營養均衡為主。部分與飲食具有密切關係的內分泌疾病,應按照醫囑嚴格控制飲食,如甲狀腺亢進病人應少吃含碘食物等。

建議葷素搭配,多吃水果蔬菜,營養均衡,避免進食辛辣刺激性食物。部分內分泌疾病,需根據病情按醫囑注意飲食禁忌。如地方性甲狀腺腫,建議飲食中要適當補碘,但同時也要防止過量補碘,可能會引發甲狀腺炎等疾病。

照護

內分泌失調病人要保持情緒舒暢,精神放鬆,減輕心理壓力,克服緊張、焦慮等不良情緒。規律作息,勤加鍛煉,勞逸結合。

戒菸戒酒,適當運動,勞逸結合,養成規律的作息習慣,少熬夜,保持健康的作息規律。

由於內分泌失調本身並非一種特定疾病,病人不可聽信一些聲稱可以調節內分泌失調的藥物或保健品,以免延誤病情。

預防

健康的飲食習慣、合理的運動習慣及良好的生活方式,對於預防內分泌失調十分關鍵,而且保持情緒的舒暢,克服焦慮、緊張的情緒,也有助於預防內分泌失調。

飲食預防

在食物的選擇上葷素搭配,保持品種多樣,每天飲食儘量多樣化,不要長時間吃一種食物,多吃蔬菜、水果,少吃油膩與刺激性食品。

運動預防

應適當運動,尤其是多參加戶外鍛煉,積極健身,做到勞逸結合。

情緒調整

要放鬆身心,減輕心理壓力,克服日常生活中的焦慮、緊張等不良情緒,努力提高自我控制能力,避免驚、怒、恐等一切不良精神刺激,避免內分泌失調。