上頜竇牙源性囊腫

概述

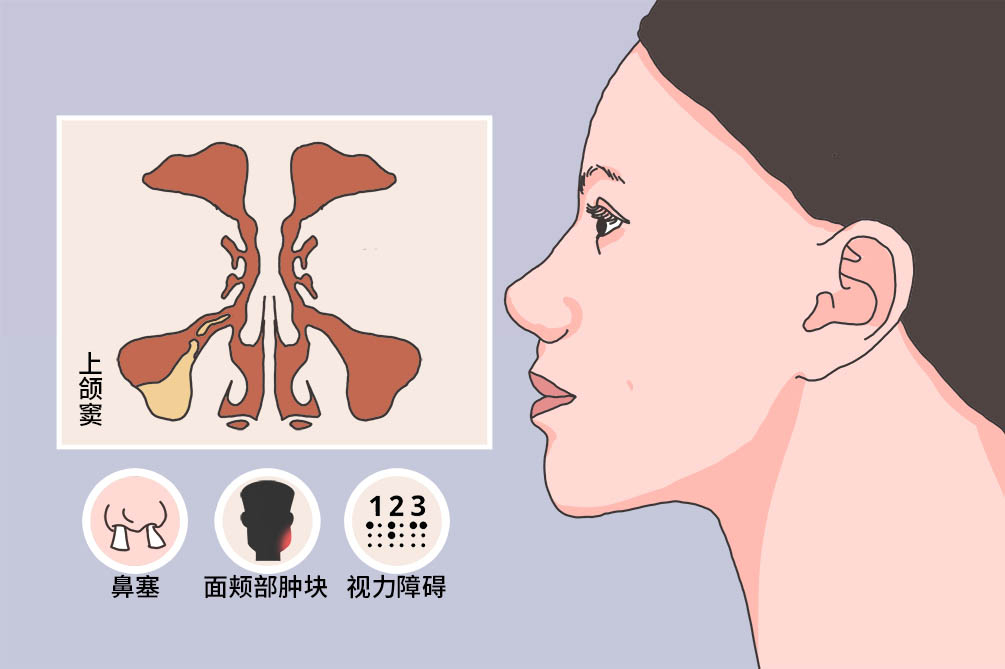

上列牙發育障礙或病變所形成並突入到上頜竇內形成的囊腫,稱為上頜竇牙源性囊腫,分為含牙囊腫和牙根囊腫兩類。上頜竇牙源性囊腫不是一種腫瘤,多發生於青壯年,生長緩慢。囊腫體積小時無症狀,當囊腫長大時即產生面頰部隆起畸形,鼻腔阻塞,眼球向上移位及視力障礙等,對病人的生活和心理造成一定的影響。上頜竇牙源性囊腫的治療主要依靠手術摘除,預後較好。

- 就診科別:

- 耳鼻咽喉科、口腔科

- 英文名稱:

- odontogentic cyst

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 繼發感染

- 治療周期:

- 一般治療5~7天,術後恢復時間隨病人自身情況不同而異

- 臨床症狀:

- 面頰部或唇部齦隆起、患側鼻塞、患側眼球向上移位及視力障礙

- 好發人群:

- 存在牙齒發育缺陷者、牙根發生感染者

- 常用藥物:

- 頭孢及青黴素類抗生素

- 常用檢查:

- 口腔檢查、臉部檢查、上頜竇CT、上頜竇穿刺

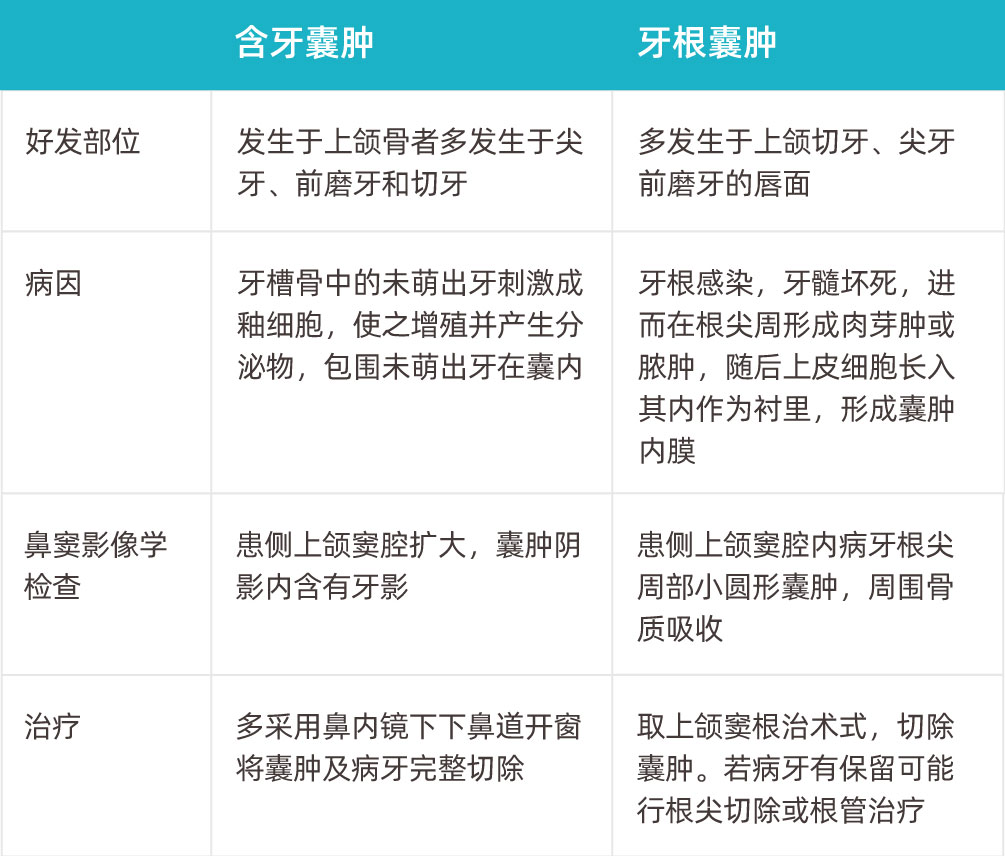

上頜竇牙源性囊腫分為含牙囊腫和牙根囊腫。

病因

上頜竇牙源性囊腫的病因主要包括發育性因素和炎症性因素,其中含牙囊腫與牙齒發育缺陷有關,未萌出的牙齒刺激牙槽骨中的成釉細胞使之增殖而形成囊腫;而牙根囊腫起因於牙根感染、牙髓壞死進而形成的根尖周肉芽腫或膿腫。

發育性因素

含牙囊腫的發生與牙齒發育的缺陷有關,往往發現有未長出的恆齒或額外齒。此種不長出的牙齒在牙槽骨中,如同異物一般,刺激成釉細胞增殖和分泌,從而形成囊腫。

炎症性因素

牙根囊腫起因於牙根感染、牙髓壞死,進而根尖周形成肉芽腫或膿腫,在慢性炎症的刺激下,牙周腔上皮細胞增殖並長入肉芽腫或膿腫中,成為襯裡的囊腫內膜。

上頜竇牙源性囊腫多發生於青壯年,男性病人多於女性,發病的年齡高峰在10~40歲。

上頜竇牙源性囊腫好發於存在牙齒發育缺陷者以及牙根發生感染者。

症狀

初期囊腫小時自覺無症狀,當囊腫長大時,骨質逐漸向周圍膨脹,則形成面頰部隆起畸形、鼻腔阻塞,上頜竇內巨大的囊腫可使得眼球上移並產生視力障礙等,含牙囊腫檢查上列牙常發現有一牙缺如。較大的囊腫還可引起面頰麻木、酸脹,囊腫若有感染者,則出現脹痛發熱、全身不適等。

面頰部隆起畸形

囊腫增大可使患側面頰部和唇齦部隆起,覆蓋隆起處的皮膚和唇齦黏膜正常,隆起表面光滑,呈桌球感或破雞蛋殼感。

鼻腔阻塞

囊腫增大可阻塞患側鼻腔,病人有鼻塞感。

牙齒缺如

含牙囊腫檢查上列牙常發現有一牙缺如,多為尖牙、前磨牙或切牙。

眼球上移及視力障礙

囊腫增大壓迫眼球,使得眼球向上方移位,由此導致視力障礙。

病人還可出現感染的相關症狀,如發熱、面頰部脹痛、脹熱、全身不適等。

慢性上頜竇炎

若上頜竇牙源性囊腫因感染引起,病菌可侵襲上頜竇,引起慢性上頜竇炎。

鼻竇黏液囊腫

上頜竇牙源性囊腫可向上發展成鼻竇黏液囊腫。

看醫

上頜竇牙源性囊腫為慢性病程,初期無症狀時,病人難以發現其存在。隨著囊腫的增大,出現了頭臉部一系列的相應症狀,對病人的身心健康造成影響,此時應該及時前往醫院進行就診,以明確診斷。

有先天性牙齒缺如或牙根感染,牙髓壞死等病史的病人,在出現面頰部非正常隆起,甚至鼻腔阻塞、眼球上移及視力障礙,面頰部麻木、酸脹等症狀時應該及時就醫。

建議病人到耳鼻咽喉科就診治療。

- 是否存在先天性牙齒缺如或牙根感染、牙髓壞死等病史?

- 目前都有什麼症狀?(如面頰部隆起畸形、鼻腔阻塞、眼球上移、視力障礙,面頰部麻木、酸脹等等)

- 既往有無其他的病史?

- 最近有用過什麼藥嗎?

口腔檢查

檢查牙齒是否有缺如、蛀牙、殘根或死髓牙。

臉部檢查

臉部視診可見臉部隆起及鼻腔外壁向內推移,臉部觸診隆起處可有桌球或蛋殼感。

上頜竇X線

含牙囊腫

X線片示竇腔擴大,囊腫陰影內含有牙影。

牙根囊腫

X線片示牙根尖部小圓形囊腫,其周圍有吸收現象。

上頜竇CT

含牙囊腫鼻竇CT一般表現多為單房卵圓形,囊壁薄,周圍骨頭硬化緣光整,囊腔呈均一低密度,囊內有時可包含不同發育階段的牙齒。牙根囊腫CT一般表現為牙根尖部圓形囊腫,周圍骨質有吸收現象。殘餘囊腫為致病牙去除後,該部位發生的囊腫。

上頜竇穿刺

上頜竇穿刺是一種比較可靠的診斷方法,穿刺液呈黃色,顯微鏡下可見膽固醇結晶。

鼻內窺鏡檢查

可對鼻腔進行較為直觀的檢查,能夠病情囊腫的具體大小、位置。

- 病史:存在先天性牙齒缺如或牙根感染、牙髓壞死等。

- 臨床表現:包括面頰部隆起、鼻腔阻塞、眼球上移及視力障礙等症狀,觸診臉部隆起處有桌球或蛋殼感。

- 影像學檢查:上頜竇X線、CT、磁振造影可用於診斷和與腫瘤的鑑別診斷。

成釉細胞瘤

該病好發於下頜磨牙,影像學檢查可見其多表現為多房型,呈皂泡狀或蜂窩狀,分房大小不一,邊緣呈切跡狀,受累牙根呈截斷樣或鋸齒狀吸收。囊性成分多時可穿刺出褐色液體,上頜竇牙源性囊腫通常無此症狀。

治療

對無臨床表現的上頜竇牙源性囊腫可以先進行觀察,有臨床表現的可採取外科手術摘除,但伴有感染者應先應用抗菌藥物控制炎症後再行治療,且同時應治療病牙。

抗生素

上頜竇牙源性囊腫繼發感染時應該先應用抗生素控制炎症,待炎症消退後再行手術治療,常用藥物如頭孢哌酮、頭孢他啶、阿莫西林等。

鼻內鏡手術

突入上頜竇較大的囊腫,近年來多採用鼻內鏡手術,經下鼻道或中鼻道開窗將囊腫及病牙切除,同時儘可能保留上頜竇正常黏膜。對於牙根囊腫,消除囊壁後應同時治療病牙,可拔除病牙或保守治療,若病牙尚穩固,有保留的可能,在術後行根尖切除或根管治療,可避免囊腫復發。

上頜竇根治術

適用於較大的突入上頜竇內的囊腫,屬於傳統的手術方法。手術破壞性大、出血多、反應重,尤其對兒童病人,往往會影響頜臉部發育,手術也難以配合。

唇齦溝進路切除術

對於較小的囊腫可採取該手術方式,不進入上頜竇,創傷較小。

清除感染、治療病牙

若牙根尖部存在感染灶需清除感染灶的同時治療病牙,必要可拔除病牙。

預後

經過有效規範的治療,如切除囊腫、根治病牙等,上頜竇牙源性囊腫均可治癒,病人的相關症狀能得到有效改善或消除,生活質量得到顯著提高。但是若治療不規範、徹底,有一定的復發可能。

上頜竇牙源性囊腫能治癒,但有一定的復發機率。

上頜竇牙源性囊腫一般不會影響病人自然壽命。

術後一個月至耳鼻咽喉科門診進行複查,確認上頜竇黏膜恢復情況。

飲食

上頜竇牙源性囊腫病人的飲食調理目的主要是促進術後切口恢復,主要包括攝取高蛋白、高營養、低脂肪飲食,合理分配熱量和各種營養元素,可以攝入一些有利於控制炎症的食物。

- 術後飲食注意事項,術後6小時後進流食,12小時後可進半流食,由此繼續逐漸過渡到正常飲食。

- 宜攝入高蛋白、低脂肪、高營養食物,保證身體能量供應,促進切口恢復。

- 宜攝入各種蔬菜、水果,可補充各種維他命和微量營養素。

- 可攝入幫助炎症緩解的食物,如木耳等。

- 忌辛辣,辛辣食物可能刺激到切口,不利於術後恢復。

照護

上頜竇牙源性囊腫病人需注意口腔、鼻腔衛生,保持口腔、鼻腔清潔,注意遵醫囑服用術後抗感染藥物,預防術後感染的發生。

口服用藥

遵醫囑服用術後抗感染藥物,並了解各其不良反應和注意事項。

保持清潔

保持口腔、鼻腔清潔衛生,勤漱口,避免刺激性物體進入口腔和鼻腔而刺激傷口。

病人應了解手術恢復需要一定的時間,尤其是頭臉部手術所需時間比一般手術更長。因此應該注意堅持術後常規護理,同時保持樂觀心態,減少焦慮,有利於術後恢復。

預防

上頜竇牙源性囊腫的發生與先天性牙齒缺如或牙根感染、牙髓壞死等牙齒感染性疾病有關,因此應該著重預防牙部感染性疾病的發生,常規進行口腔檢查和口腔護理,保持口腔健康。

- 建議每半年到一年進行口腔檢查。

- 早晚刷牙,養成良好的口腔衛生習慣。

- 如果患有牙科疾病,應定期檢查,及早治療,避免引發上頜竇牙源性囊腫。

- 適當運動,增強機體免疫力,預防呼吸道感染。