黃褐斑

概述

黃褐斑是一種常見的獲得性、對稱性斑片狀色素沉澱病,大多累及臉部、頸部等曝光部位,無自覺症狀,多見於中青年女性。血中雌激素水平高是主要原因,其發病與妊娠、長期口服避孕藥、月經失調有關。妊娠婦女產生黃褐斑的原因,可能是由於水平升高的雌激素和孕激素刺激黑色素細胞活性增高有關。若發生於肝病病人,又稱為肝斑。治療通常通過防嗮、採取藥物及雷射等方法進行緩解,由於病情易反覆,故需長期堅持並注意護理。

- 就診科別:

- 皮膚科

- 英文名稱:

- chloasma

- 疾病別稱:

- 肝斑、妊娠斑、蝴蝶斑

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 乳房腫塊、子宮肌瘤

- 治療周期:

- 半年至一年

- 臨床症狀:

- 顴頰部黃褐、深褐色斑片

- 好發人群:

- 妊娠期女性、長期口服避孕藥者、慢性疾病病人、長期日光暴曬者

- 常用藥物:

- 20%~70%的甘醇酸、3%氫醌霜與0.05%~0.1%A酸霜劑、維他命C

- 常用檢查:

- 皮膚鏡檢、肝功能檢查、組織病理學檢查

根據部位分型有:

臉部中央型

最常見,皮損分布於前額、頰、上唇、鼻和下頜部。

面頰型

皮損主要位於雙側頰部和鼻部。

下頜型

皮損主要位於下頜,偶爾累及頸部V形區。

根據Wood燈檢查結果分型有:

表皮型

黑色素存在於表皮,斑的邊界清晰。

真皮型

黑色素存在於真皮,斑的邊界模糊。

混合型

黑色素同時存在於表皮和真皮的位置。

不確定型

可表現為皮損色素加深或呈黑色,一般在光下常不能辨認。

病因

黃褐斑的病因複雜,有多種因素參與其發病過程,如內分泌失調、口服避孕藥物、遺傳、日曬、使用化妝品或光毒性藥物等。一些慢性病病人,也常發生本病。

遺傳

黃褐斑有家族遺傳傾向,具有遺傳易感性是黃褐斑發病的主要因素之一。

紫外線照射

日光中的紫外線照射被認為是引起黃褐斑發生及加重的主要因素,紫外線照射可起色素細胞功能活化,長期紫外線損傷會使表皮屏障受損,炎症細胞因子釋放增多,刺激黑素細胞中酪氨酸酶活性增加,並促進黑素合成及轉運。

性激素水平變化

與雌激素、孕激素有關,雌激素可刺激黑素細胞分泌黑素顆粒,孕激素能促使黑素顆粒轉運和擴散。

疾病因素

如女性生殖器疾病、經痛以及肝病、慢性酒精中毒、甲狀腺亢進、結核病和內臟腫瘤等,也可導致病人發生該病。

- 長期接受日光照射,可誘發或加重黃褐斑的症狀。

- 懷孕、妊娠期婦女常會出現黃褐斑。

- 口服避孕藥或進行激素替代治療。長期應用某些藥物,如 Chlorpromazine 、 Phenytoin Sodium 、螺內酯等。

- 應用某些化妝品,也可誘發黃褐斑。

- 經常有情緒變化,如易怒、憂鬱、神經衰弱等,可能使色素沉澱;或使副交感神經過度興奮,也可使色素加深。

黃褐斑在任何種族均可發生,淺褐色皮膚可能更常見,尤其為亞洲及西班牙裔。女性多見,男女患病比例為1:9。常見於青春期和育齡期的女性,特別是妊娠期第2~5個月,有時也可見於男性或者停經期女性。

妊娠期女性

妊娠期間孕婦體內雌激素水平改變,而且精神緊張、壓力增大、睡眠不足,可能導致黃褐斑發生。

長期口服避孕藥者

部分女性為避孕長期口服避孕藥,使體內雌激素水平失調,容易導致黃褐斑發生。

慢性疾病病人

如結核、腫瘤、肝病病人。

長期日光暴曬者

日光中的紫外線可促使黃褐斑產生。

有家族史者

黃褐斑不屬於遺傳疾病,但是具有一定的遺傳傾向。

症狀

黃褐斑典型損害為黃褐或深褐色斑片,常對稱分布於顴頰部,也可累及眶周、前額、上唇和鼻部,邊緣一般較明顯。無主觀症狀和全身不適,色斑深淺與季節、日曬、內分泌因素有關。精神緊張、熬夜、勞累可加重皮損。

本病皮損可對稱分布於臉部的突出部位,以顴部、前額和兩頰最明顯,鼻及顴部皮損常融合成蝶狀。皮損表現為淡褐色至淡黑色、大小不等、形狀不規則的斑疹或斑片,表面光滑,有融合傾向,邊緣清楚或呈瀰漫性,局部無炎症及鱗屑。

黃褐斑是內分泌失調的先兆,內分泌長期失調就會引發乳房腫塊,子宮肌瘤等多種病變。

看醫

在日光照射、懷孕、口服避孕藥等情況下,臉部等暴露部位出現對稱性黃褐色斑片,應該儘早到皮膚科就醫。通常醫生通過觀察皮損即可診斷,皮膚鏡檢查有助於確診。

- 當病人臉部出現對稱性黃褐色斑點或斑片,且症狀持續存在、影響美觀時,可隨時就診。

- 若病人自覺有其他不適感,如月經不規律、肝區不適等,應及時就診。

出現黃褐斑一般去皮膚科就診。

- 什麼時候出現的色斑?

- 最近有沒有長時間曬太陽?

- 平時防曬嗎?

- 有沒有長期吃避孕藥?

- 神經緊張壓力大嗎?睡眠好嗎?工作累嗎?

皮膚鏡檢查

可準確檢測皮膚色素情況,具有無痛苦的優點,可作為黃褐斑的輔助診斷。

血液檢查

包括肝功能、性激素等相關檢查,可以明確是否存在誘發黃褐斑的相關疾病。

病理學檢查

根據需要進行組織病理檢查,應特別注意的是由於黃褐斑多發生於臉部,臨床診斷較為明確的情況下不必做病理檢查,只有在病情複雜、表現不典型、需與其它疾病鑑別的情況下才進行此項檢查。

- 通過皮膚鏡檢查可發現淡黃褐色、均勻一致的斑片或者斑點;若觀察病人有形狀不規則、邊界清楚的淡褐色或淡黑色斑,對稱分布於臉部兩側顴部,亦可見於額、眉、頰、鼻、上唇等部位時,通常可初步診斷為黃褐斑。

- 通過組織病理檢查可發現表皮色素增多,真皮噬黑色素細胞中有較多的色素,可進一步明確診斷結果。

雀斑

臉部、手背、頸及肩部暴露部位,出現針頭至米粒大小的淡褐色或黃褐色斑疹,呈對稱分布,自5歲左右發病,女性多於男性。組織病理可見表皮基底層色素增多,但黑色素細胞數目並不增加。

黑變病

出現灰褐色或棕褐色斑片,呈瀰漫性或網狀,境界不清,可有網狀微血管擴張及細碎鱗屑,好發於臉部、頸部、胸背上部。以中年女性為多,組織病理示表皮基底層液化變性,真皮淺層可見較多噬黑素細胞。

Addison病

色素沉澱於全身,以暴露部位及皮膚皺褶處明顯,臉部色素常不均勻,無炎症表現。

Civatte皮膚異色病

色素沉澱對稱分布於面、頸部,紅褐色至青銅色網狀損害,其間有淡白色萎縮斑,有顯著的微血管擴張。

脂漏性角化

常見於暴露部位,如臉部。初期只有小褐色斑點,隨著年齡變化可逐漸變大、增厚。

太田母斑

典型病變表現為病人皮膚出現淡青色、深藍色或藍黑色斑片,邊界不規則,色素分布不均勻。多為單側分布,與遺傳和化妝品的使用無關。

顴部褐青色痣

病變皮膚多見圓形或不規則形、邊界清楚、孤立的灰褐色或黑灰色斑點,通常以十幾個成群出現。

治療

黃褐斑是一種常見的出現在臉部的皮膚色素沉澱斑,多發生於中年女性,病程呈慢性,容易復發。防曬是一切治療的基礎,口服和外用藥物綜合治療為主,雷射治療為輔。

- 交替或混合外用3%氫醌霜與0.05%~0.1%A酸霜劑。

- 口服維他命C、六味地黃丸等中藥。

- 果酸治療,常用20%~70%的甘醇酸。

雷射手術治療

適用於頑固性黃褐斑病人,YAG雷射和Q開關紅寶石雷射具有一定的臨床療效,但是需警惕炎症的發生、色素增加或疤痕形成,甚至出現疤痕疙瘩。

強脈衝光(IPL)治療

有助於對皮損的炎症反應進行控制,對某些黃褐斑有一定的效果,但是需注意不反應。

內治法

根據病程長短、皮損色澤、面積、伴隨症狀等不同表現綜合分析,辨證論治,隨症加減。

氣不足證

臉部皮膚黑褐色斑呈蝶形,腰膝酸軟、頭暈、耳鳴等。治以滋補肝腎,湯劑以六味地黃丸合右歸丸加減,常用中成藥有六味地黃丸、知柏地黃丸、金匱腎氣丸、滋補肝腎丸等。

肝鬱氣滯證

臉部皮膚多呈深褐色,出現胸部脹痛、煩躁、易怒、月經失調,常用中成藥有逍遙散、加味逍遙散、舒肝散、柴胡疏肝散等。

脾失健運證

臉部皮膚多呈深或淡黃褐色、拉肚子、舌頭側面有齒痕。治以健脾益氣,湯劑以參苓白朮散合補中益氣湯加減,常用中成藥有人參健脾丸、健脾丸等。

外治法

方法較多,臨床常用中藥磨粉製成膏霜外塗、製成面膜,或以內服方藥的藥渣先熏後濕敷等,中醫外治的周期為2~6個月。

包括針灸、刮痧、臍貼、穴道縫線、拔罐、中藥等離子導入及中藥熏蒸等。

預後

黃褐斑病人無自覺症狀,呈慢性病程,日曬後加重,一部分黃褐斑在分娩後或停用避孕藥後可緩慢消退。對於不能自行消退的黃褐斑,可以通過藥物、雷射等方法治療,通常能夠消退。

黃褐斑經過系統治療可以治癒。

黃褐斑病人如果護理得當,治療及時,一般不會影響自然壽命。

黃褐斑治療後每3個月複查一次。

飲食

黃褐斑病人應注意膳食多樣化、少食多餐、定時定量,合理控制飲食,避免不規律進食、暴飲暴食,多食用粗纖維食物。

- 多進食富含維他命C的食物,如奇異果、草莓、木瓜、蕹菜等,具有防曬抗敏的作用。

- 多飲水,少食辛辣、刺激性食物,少飲用咖啡、可樂。

- 避免進食光敏性食物,如雪菜、萵苣、莧菜、檸檬、芒果、鳳梨等。

照護

黃褐斑病人應保持良好的飲食習慣,避免日曬、加強營養、注意休息。如果患有內分泌功能障礙或者肝功能異常,要積極治療。

- 注意防曬,外出時可外擦含避光劑的膏霜類護膚品或撐遮陽傘等

- 注意休息、避免熬夜、精神緊張。

預防

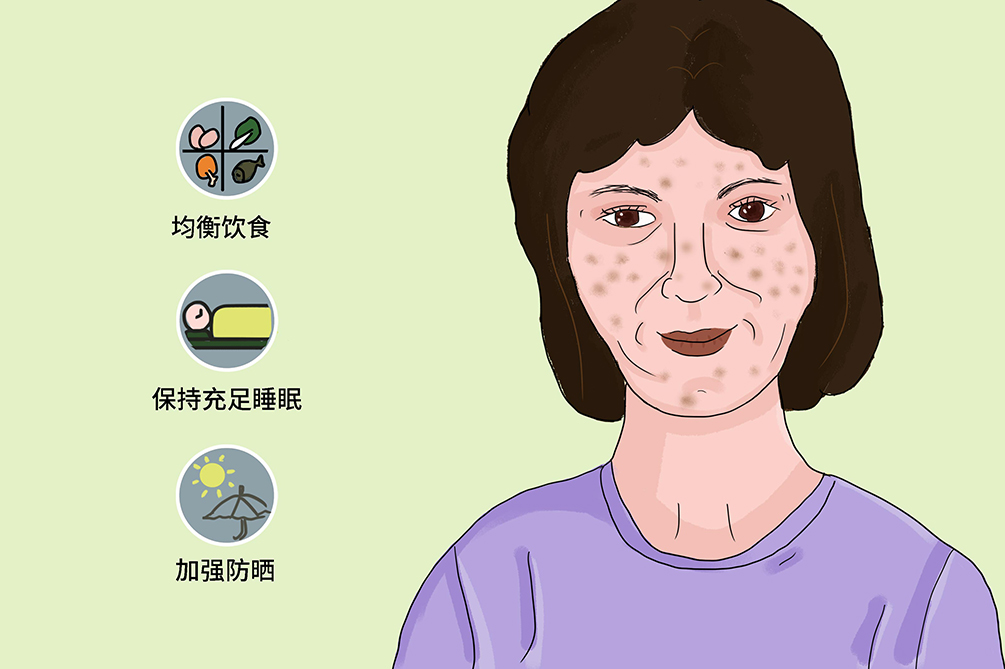

黃褐斑為臉部的色素沉澱性皮膚病,與妊娠、長期口服避孕藥、月經失調、日光照射有關。因此,日常應注意防曬、避免體內激素失調、熬夜等。

- 保持心情愉快,使自身體內激素分泌處於均衡狀態。

- 在選擇使用外用護膚品或者化妝品的時候,避免使用含有酒精或者其他刺激性物質的產品。

- 出門的時候一定要做好防曬,避免紫外線刺激出現的黃褐斑。

- 平時加強鍛煉,均衡飲食,避免熬夜,以提高自身的免疫力。