腸套疊

概述

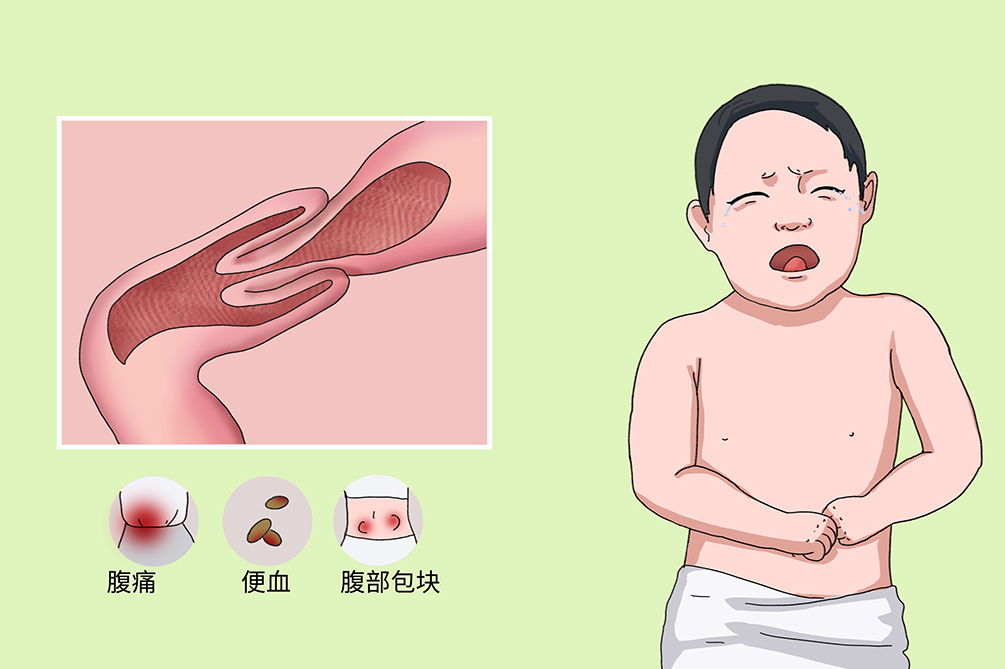

腸套疊是腸管的一部分及其繫膜套入其遠端或近端的腸腔內,腸管受壓後出現症狀,以嘔吐、腹痛、便血及腹部腫塊為特徵,通常發生於6~36月兒童,是除了便秘以外,嬰兒及學齡前兒童急性腹痛的第二類常見的病因。成人發生腸套疊的情況很少,而且大多數是發生在其它腹部手術以後或者腸道腫瘤。

- 就診科別:

- 兒科、急診科、一般外科

- 英文名稱:

- Intussusception

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 腸阻塞、水電解質不平衡、腸壞死、腹膜炎、感染性休克

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 嘔吐、腹痛、便血、腹部腫塊

- 好發人群:

- 6~36月兒童、6~12個月的嬰幼兒、內分泌失調的患兒

- 常用藥物:

- 青黴素、甲硝唑

- 常用檢查:

- 血液常規、超音波檢查、X線下空氣灌腸檢查

腸套疊根據套入腸與被套腸部位可分為:

結腸-結腸型

即一段結腸套進了相鄰的結腸里。

小腸-結腸型

即一段小腸套進了相鄰的大腸(結腸段)里。

小腸-小腸型

即一段小腸套進了相鄰的小腸里。

腸套疊根據發病原因可分為:

原發性腸套疊

原發性腸套疊絕大部分發生於嬰幼兒,主要由於腸動節律失調,而腸蠕動節律的失調可能由於食物性質的改變所致。

繼發性腸套疊

繼發性腸套疊多見於成年人,腸腔內或腸壁部器質性病變使腸動節律失調,近段腸管的強力嬬動將病變連同腸管同時送入遠段腸。

病因

75%的腸套疊是特發性的,是找不到明確的疾病作為觸發或誘發因素,可能與遺傳、免疫因素有關,剩下的25%的腸套疊可以找到明確的誘發疾病。其中病毒性感染後,刺激小腸淋巴組織增生,誘發腸套疊是最常見的原因。此外,梅克爾憩室、大腸息肉、瘤、血腫或者血管畸形等疾病也可以引起腸套疊。

病毒感染

腺病毒或者輪狀病毒感染後,回盲部的腸黏膜可形成菜花樣突起,腸壁局限性增厚,引起腸腔狹窄,並能引起腸蠕動功能失調形成腸套疊。

生理結構

與嬰幼回盲部的生理結構有關,嬰幼兒回盲部「靈活度"大,淋巴組織豐富,受炎症刺激後容易引起水腫、肥厚,蠕動時容易牽拉腸管形成腸套疊。

自主神經因素

副交感神經使腸管收縮緊張,交感神經可以使腸管舒張。可能由於小孩子的交感神經發育遲緩,自主神經功能失調,能導致腸管舒張不良,從而發生腸套疊。

內分泌因素

胃泌素、血清胰高血糖素和生長抑素等參與胃腸運動的調節,以上內分泌因素可能導致胃腸功能失調,從而導致腸套疊。

飲食性質與規律的改變

腸套疊多發生在4~10個月嬰幼兒,正是嬰幼兒從單純乳類食物引入半固體、固體食物的階段。由於嬰幼兒腸道不能立即適應食物改變的刺激,導致腸痙攣和腸蠕動異常,從而發生腸套疊。

痙攣因素

腸道炎性改變使腸道產生痙攣,腸蠕動功能節律失調引起腸套疊。

腸套疊一年四季均有發病,以春末夏初發病率最高,可能與病毒感染,如呼吸道和或胃腸病毒有關,腹瀉及感冒容易誘發腸套疊。80%~90%的患兒年齡在2歲內,約60%的患兒年齡在1歲內,1歲內以3個月的嬰兒多見,2歲以後隨年齡增長發病逐年減少,5歲以後罕有發病,男孩發病多於女孩,健康肥胖的嬰幼兒較易發生。成人發生腸套疊的情況很少,且大多數是發生在其它腹部手術以後。

6~36個月的兒童

由於添加輔食或者斷奶,導致飲食結構突然發生改變而易患腸套疊。

6~12個月的嬰幼兒

因免疫力低下易發生腹瀉、腸炎、全身性病毒感染等疾病而易患腸套疊。

內分泌失調的患兒

由於內分泌因素失調引起腸蠕動功能失調的兒童易患腸套疊。

成人

患有梅克爾憩室、大腸息肉、瘤、血腫或者血管畸形等疾病也可以引起腸套疊。

症狀

腸套疊的典型症狀是腹痛、嘔吐、血便,以及腹部腫塊。嬰幼兒出現突發的、一陣一陣的、嚴重的腹痛,伴有頻繁嘔吐或者血便時,就需要警惕腸套疊的發生。對於嬰幼兒來說,因不會表達自己的腹痛,通常表現為不能安撫的哭鬧不安,並表現出下肢向腹部屈曲的體位。

腹痛

腹痛是突發的、劇烈的、間歇性絞痛,患兒可不自覺得抬起腿部緩解疼痛,即使患兒還不會表達,也會因疼痛蜷縮身體並持續幾分鐘。腹痛過後,嬰兒通常安靜、皮膚蒼白、出汗,可暫時恢復正常活動。

嘔吐

80%患兒有嘔吐,初期為胃內容物,如乳汁、乳塊和食物殘渣等,可含膽汁。末期可吐糞便樣液體,說明有腸管梗阻。

紅色果醬樣便

正常腸管的血管比較平直,拐彎很小。發生套疊時,就會發生被套摺疊的部分血管被扭曲擠壓。如此導致套入局部嚴重水腫,這又反過來加重靜脈壓迫、充血及血液瘀滯,進而使腫脹的套入部排出黏液和血液,常形成典型的紅色果醬樣便。

腹部腫塊

多數患兒右上腹季肋下可觸及套疊的腫塊,觸摸的時候有輕微的疼痛,呈臘腸樣,光滑不太軟,稍可移動,右下腹一般觸診可有空虛感,感覺摸不到東西。腸套疊嚴重時可在左腹部觸及腫塊,甚至套疊腫塊偶可從肛門脫出。末期發生腸壞死或腹膜炎時,出現腹脹、腹水、腹肌緊張和壓痛,不容易摳摸到腫塊。

全身情況

隨著腸套疊病情的進展,患兒逐漸出現精神萎靡、表情淡漠,呈重病容。48h後可出現腸壞死,產生明顯的腹膜炎體徵。全身情況惡化,表現出發高熱、嚴重脫水以及電解質失衡的明顯中毒症狀與體克徵象。

腸阻塞

是腸套疊最常見的併發症之一,是由於腸內、腸壁和腸外各種不同機械性因素引起的腸內容通過障礙。臨床症狀為陣發性腹痛,伴噁心、嘔吐、腹脹及停止排氣、排便等,X線立位腹平片表現為固定孤立的腸襻,呈咖啡豆狀,假腫瘤狀及花瓣狀,且腸間隙增寬。

水電解質不平衡

腸套疊因為腸管互相嵌套,很容易岀現梗阻,且嬰幼兒腸管較細,更易發生梗阻,梗阻可以導致脫水和電解質不平衡。

腸壞死

套疊段的腸管缺血會導致腸壞死,腸壞死會引起腹膜炎、膿毒症,甚至是休克,如果不及時手術,可能會導致死。

腹膜炎

腸套疊若未及時就醫而導致腸穿孔,使得含有細菌的滲出液進入腹腔引起腹膜炎,初期可表現為腹膜刺激症狀,如腹痛、腹肌緊張和反跳痛等,後期由於感染和毒素吸收,主要表現為全身感染中毒症狀。

感染性休克

腸套疊若未及時就醫可導致腸穿孔而引起腹膜炎,可導致腸腔內的微生物及其毒素、胞壁產物等侵入血循環,激活宿主的各種細胞和體液系統,產生細胞因子和內源性介質,作用於機體各種器官、系統,影響其灌注,導致組織細胞缺血缺氧、代謝失調、功能障礙,甚至多器官功能衰竭。

看醫

腸套疊有腹痛、嘔吐、血便,腹部可觸及的腫塊,嬰幼兒不明原因陣發性哭鬧、頻繁嘔吐或者血便,應及時就診。如出現精神萎靡、嗜睡、脫水、發熱等全身症狀提示病情嚴重,應高度重視,及早就診。腸套疊病人可進行血液常規、超音波檢查、空氣灌腸檢查來確診,並與細菌性痢疾、急性壞死性小腸炎、過敏性紫斑症等相鑑別。

- 對於腹部可捫及到韌性腫塊,且腫塊的位置可以移動的嬰幼兒,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 若嬰幼兒不明原因的陣發性哭鬧、頻繁嘔吐或者果醬樣血便時,應及時就醫。

- 已經確診腸套疊的患兒,若出現反射性嘔吐、陣發性腹部絞痛的症狀,應立即就醫。

- 大多病人優先考慮去兒科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,可以去急診科就診。

- 若為成人病人,可去一般外科就診。

- 目前都有什麼症狀?(如嘔吐、腹痛、血便等)

- 出現這些症狀多長時間了?

- 腹痛是一直存在還是間斷存在?

- 來醫院之前有沒有服用過藥物?

- 是否有其他胃腸道疾病?

體格檢查

檢查腹部是否有可捫及的腫塊,右下腹有無空虛感,肛門指診觀察指套上是否有果醬樣黏液便。

血液常規

可以通過血液常規檢查判斷病人有無感染情況,了解病人身體狀況,為後續治療提供數據支持。

腹部超音波

在套疊部位橫段掃描可以見到同心圓或者環狀腫瘤圖像,縱段掃描可以見到套筒征。在超音波監視下水壓灌腸,經過肛門插入玻璃導管,並將氣囊充氣20~40ml,將T形管一端接玻璃管,側管接水壓計檢測注水壓力,另一端為注水口,可以注入37~40℃的等滲鹽水,勻速對入腸內,在灌腸過程中可以看到環狀塊影,退至回盲部,半島征由大到小最後消失,診斷治療同時完成。

空氣灌腸

在空氣灌腸前先作腹部正側位全面透視檢查,觀察腸內充氣及分布情況。注氣後可見在套疊頂端有緻密軟組織腫塊呈半圓形,向結腸內突出,氣體前端形成明顯杯口影,有時可見部分氣體進入鞘部形成不同程度鉗狀陰影,診斷明確的同時也可加壓進行復位治療。

鋇劑灌腸

鋇劑灌腸可見套疊部位充盈缺損和鋇劑前端的杯口影,以及鋇劑進入鞘部與套入部之間呈現的線條狀或彈簧狀陰影,只用於慢性腸套疊疑難病例。

- 小兒突然啼哭不安、陣發性腹痛、嘔吐、便血等。

- 腹部可摸到臘腸樣稍活動的腫塊,質硬,有壓痛,直腸指診手套上染有果醬樣黏液便。

- X線檢查見腸腔積氣和氣液平面,低壓氣鋇灌腸在回盲型、回結型套疊時可顯示杯口狀充盈缺損。

通過以上的表現和檢查,可以確診腸套疊。

細菌性痢疾

菌痢多見於夏季,常有不潔飲食史,初期即可出現高熱,體溫達39°C或更高,黏液膿血便伴里急後重,大便常規見到大量膿細胞,如細菌培養陽性,即可確診。腹部觸不到臘腸樣腫塊,B型超音波見不到腸套疊的典型影像,但偶爾菌痢腹瀉時,因腸蠕動失調,可引起腸套疊,所以兩者可以根據細菌培養結果以及超音波檢查結果進行鑑別。

急性壞死性小腸炎

急性壞死性小腸炎以腹瀉為主,大便呈洗肉水樣或紅色果醬樣,有特殊腥臭氣味、高熱、嘔吐頻繁、明顯腹脹,嚴重者吐咖啡樣物,全身情況較腸套疊惡化得快,且伴嚴重脫水,皮膚花紋和昏迷等休克症狀,兩者可以根據X線檢查或超音波檢查進行鑑別。

過敏性紫斑症

腹型紫斑症患兒有陣發性腹痛及嘔吐,有腹瀉或便血,呈暗紅色,有時因腸管水腫出血而增厚,可在右下腹觸及腫塊。需注意患兒是否有雙下肢出血性皮疹、膝關節和踝關節腫痛等,部分病例可有血尿,25%腹型紫斑症可伴發腸套疊,可以根據超音波或空氣灌腸檢查進行鑑別。

梅克爾憩室出血

梅克爾憩室潰瘍出血系突然發生,便血量往往很多,嚴重者可出現休克,出血時並無腹痛或僅有輕微腹痛。梅克爾憩室也可引發腸套疊,與原發性腸套疊很難鑑別,多在手術中發現。

急性腸胃炎

急性腸胃炎多是由病毒或細菌感染引起,表現為嘔吐、腹瀉、腹部絞痛、發熱以及食慾不佳。通常在腸胃炎(特別是病毒性腸胃炎)發病初期,主要症狀為嘔吐。隨後腹瀉更為突出,但有些病人會同時出現這兩種症狀,根據臨床表現和病史通常可做出鑑別。

治療

臨床上腸套疊的治療方式主要為非手術治療和手術治療兩種方式,目前放射學復位,即在X線檢查中通過肛門向腸道內注入液體或空氣,通過一定的壓力將套在一起的腸管沖開,是首選治療手段,初期腸套疊復位成功率在90%以上,無法復位成功的患兒,採用手術復位,必要時切除腸管。

腸套疊如果合併有腹腔感染或全身炎症反應,可以對病人進行廣效性抗生素聯合抗厭氧菌藥物治療,常見廣效性抗生素包括青黴素、鏈黴素,抗厭氧菌藥物包括甲硝唑、替硝唑、林可黴素、克林黴素。

手術指征

- 回結腸型腸套疊非手術治療無效者

- 非手術治療過程中出現了嚴重的併發症者,如腸穿孔、腹膜炎或疑有絞窄性腸壞死,小腸型腸套疊以手術治療為宜。

手術方法

凡不能復位後,腸管壞死,甚至腸管顏色轉紅,而漿膜損傷嚴重或腸蠕動不恢復者,均應行腸切除術,並且應切除到腸管完全正常的部位,再行端端吻合。患兒一般情況不良或腸壁活動能力不肯定者宜暫行造瘺術,以後二期吻合。

放射學復位

首先需要拍攝站立位平片,以確保患兒此時沒有發生腸壞死、穿孔,將特製的帶有氣囊的管道經肛門插入直腸內,將氣囊充氣固定於直腸內,在X線顯示器的監視下,向肛門內充氣,確保充氣壓力在一定範圍內,防止壓力過大導致腸腔破裂,利用從肛門充進去的氣體,結合手法將套疊的腸管沖開。適用於病程不超過48小時,患兒一般反應較好,全身情況良好,無明顯脫水及電解質不平衡,並且肚子脹的不是很厲害以及撫摸肚皮時無肌緊張表現者。但病程48小時以上,腹脹嚴重,已有腹膜刺激征或者懷疑有腸壞死,反覆發作懷疑有器質病變者,需手術治療。

預後

90%以上的患兒可經非手術治療復位腸管成功,經過有效規範的治療均可治癒,維持正常的生活質量。腸套疊病人會復發,建議及時複診。

腸套疊能夠治癒。

腸套疊治療及時,一般不會影響自然壽命。

腸套疊有可能會復發,復發時間間隔多在6個月以內,多集中在首次發作後1~12個月,患兒這段時間提高警惕對於初期發現腸套疊至關重要,患兒有陣發性哭鬧即應考慮到該病的可能,及時複診。

飲食

確診為腸套疊後,此時千萬不要再進食,包括飲水。這時患兒會表現為反覆嘔吐,如果強行餵食可能導致誤吸,加重患兒嘔吐次數。病情初步恢復後,宜吃流質無糖的飲食,復健期宜吃低渣易消化的食物。

- 需要吃好消化、燉的比較爛食物,如粥、面等。

- 忌食過冷、過熱、太辣食物或纖維素過高食物,宜吃減少對腸道有刺激性的食物。

- 生的蔬菜儘量要少吃,減少腸道刺激,以減緩腸套疊再次出現。

- 宜多食用含維他命B豐富的食物,例如小麥、高粱、芡實、蜂蜜、豆腐、雞肉、韭菜、牛奶等,宜多食水果和新鮮蔬菜。

照護

注意飲食規律、嬰幼兒需注意科學的添加輔食,做到科學餵養。家長應關注天氣變化,注意隨時增減衣物,腸套疊患兒的家長及時注意病人的情況。

口服用藥

了解各類消化道藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,指導患兒正確服用。

運動

建議在醫師指導下開展運動,循序漸進,並長期堅持,以提高免疫力,防止誘發腸套疊的消化性疾病發生。

懷疑患兒患腸套疊後,此時千萬不要再進食,包括飲水,應及時就醫。如果患兒嘔吐頻繁,脫水嚴重,應該先行輸液補充,等待患兒一般情況好轉後再行放射學復位,此時可以增加復位成功率。

預防

對於孩子預防腸套疊主要是注意從流食到固體食物轉變的節奏,避免因轉變不合理導致該病的發生,對於成人應注意如果出現胃腸道疾病,初期進行治療,防止病情嚴重發展為腸套疊,另外也應注意保暖等。

- 有慢性消化道疾病的成人病人,治療原發病可預防腸套疊。

- 兒童病人無明確預防措施,嬰幼兒突然出現不明原因的陣發性哭鬧、面色蒼白、出冷汗、嘔吐、大便帶血、精神不振時,應及時就診,早發現、早診斷、早治療。

- 保持孩子的腸道正常功能,不要突然改變小兒的飲食,輔助食物要逐漸添加,使小兒嬌嫩的腸道有適應的過程,防止腸管蠕動異常。

- 平時要避免小兒腹部著涼,適時增添衣被。預防因氣候變化引起腸功能失調。

- 防止腸道發生感染,講究哺乳衛生,嚴防病從口入。