先天性膽道閉鎖

概述

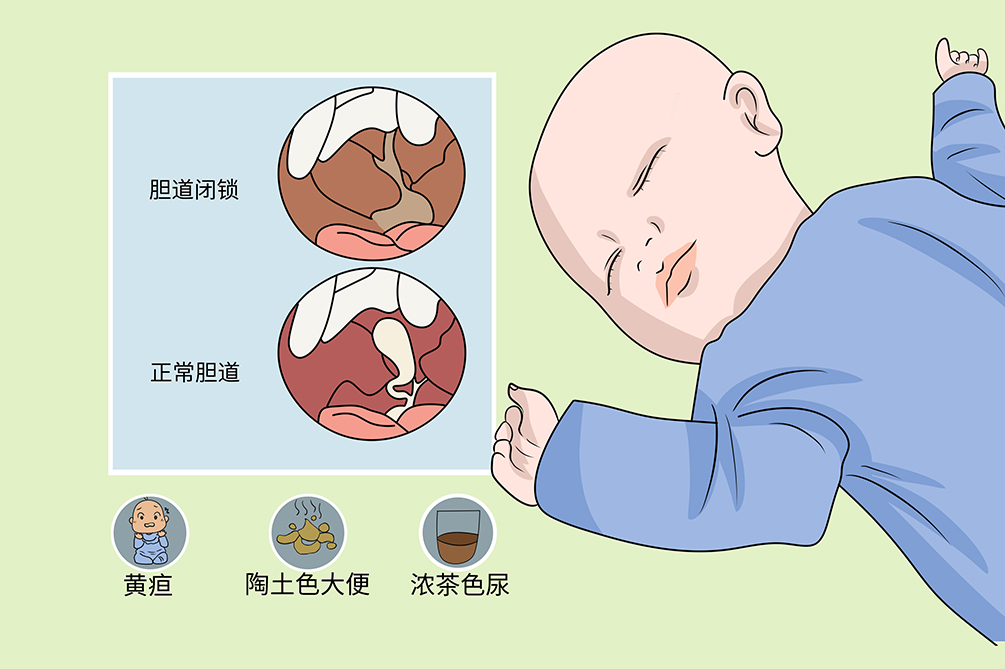

先天性膽道閉鎖是新生兒一種膽管閉塞性疾病,僅見於嬰兒,多與肝內外膽道先天發育異常或肝內外膽道感染致膽汁排泄障礙有關,病理性黃疸、陶土色大便、濃茶色尿是主要臨床表現,目前提倡8周前初期手術,手術治療的目的是重建、疏通或恢復膽道通暢,改善肝臟淤膽。手術治療及時半數患兒可生存5年,不進行手術治療,患兒一般在2年內死亡。

- 就診科別:

- 兒科

- 英文名稱:

- congenital biliary atresia

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 生長發育不良、肝功能受損、食道靜脈曲張

- 治療周期:

- 長期持續性治療

- 臨床症狀:

- 阻塞性黃疸、肝脾臟大、白陶土大便、濃茶樣尿

- 好發人群:

- 自身基因缺陷者、免疫功能低下者、亞洲女嬰、母親妊娠期糖尿病者

- 常用藥物:

- 雄去氧膽酸、阿莫西林、阿奇黴素

- 常用檢查:

- 超音波、腹腔鏡探查輔助膽道造影、血液生化檢查

肝外膽道閉鎖主要分為三型:

Ⅰ型

只涉及膽總管。

Ⅱ型

肝膽管閉鎖。

Ⅲ型

肝門部膽管閉鎖。

病因

先天性膽道閉鎖的病因和發病機制極為複雜,至今未完全闡明。該病是一種多病因、多表型的嚴重疾病,不同的類型其病因也不盡相同。先天性膽道閉鎖主的發病過程中有多種觸發因素,如感染、嵌合體、基因缺陷等,再加上自身免疫失調,從而導致膽道的免疫損傷擴大化。

先天發育異常

發育異常假說主要針對於伴有其他器官畸形的先天性膽道閉鎖,一般認為膽道病變起於妊娠5~6週,而並非肝內膽管發育期(妊娠7~10周),胚胎細胞的分化和形態發生是器官發育的關鍵部分。

病毒感染

妊娠期間宮內病毒感染可導致膽管發生炎症,出現膽道纖維化,最後閉塞,常見的病毒有呼吸道病毒、巨細胞病毒、輪狀病毒等。

免疫因素

患兒體內巨細胞數量增多,自身免疫細胞攻擊膽道上皮細胞,導致肝內膽管變性。另外,患兒的免疫細胞也會攻擊發育異常的膽管上皮細胞,最終導致膽道閉鎖。

肝外膽道血供

由於肝外膽道血供出現問題,導致膽道損傷擴大化,膽道病變由纖維化、炎性病變最終進展為膽道閉鎖。

- 母親妊娠期解除有毒物質,會誘發新生兒先天性膽道閉鎖。

- 嬰兒免疫系統受損後容易受病毒感染,誘發新生兒先天性膽道閉鎖。

- 性別及種族因素,亞洲女嬰多見。

- 先天性膽道閉鎖多見於早產的嬰兒。

先天性膽道閉鎖是一種罕見的膽管疾病,僅見於嬰兒,且女嬰多於男嬰。該病發病呈明顯的地區和種族差異,我國的發病率約為1:8000 ~1:15000。

自身基因缺陷者

患兒基因缺陷致免疫系統異常,自身免疫細胞攻擊自身膽道細胞。

免疫功能低下者

妊娠期發生呼吸道病毒、巨細胞病毒、輪狀病毒感染的產婦,所娩出的新生兒免疫功能低下時,病毒可由母體感染至新生兒,導致發病。

亞洲女嬰

母親妊娠期糖尿病者

症狀

先天性膽道閉鎖患兒表現為持續的黃疸、膽汁性肝硬化,阻塞性黃疸多於生後不久出現,並呈進行性加重,同時伴有陶土色大便、濃茶色尿等症狀。

黃疸

本病突出的表現是阻塞性黃疸,出生1~2周後的新生兒,本該逐步消退的生理性黃疸反而更加明顯,呈進行性加重,鞏膜和皮膚由金黃色變為綠褐色或暗綠色。大便漸為陶土色,尿色加深呈濃茶樣,尿布染黃,皮膚有搔癢抓痕。

營養及發育不良

初期病兒情況良好,營養發育正常,臨床表現與黃疸程度不相符。隨後一般情況逐漸惡化,至3~4個月時出現營養不良、貧血、發育遲緩、反應遲鈍等。

肝脾臟大

出生時肝臟正常,隨病情發展而呈進行性腫大,2~3個月即可發展為膽汁性肝硬化及門靜脈高壓症,發生出血傾向及凝血功能障。最終出現感染、出血、肝衰竭,嚴重時死亡。

- 部分患兒出現肝脾臟腫大,表現為腹部明顯膨隆。

- 有些患兒出現消化功能變差、營養欠佳、精神萎靡。

生長發育不良

由於肝臟功能受損,膽汁排放量減少,導致腸道內脂肪分解、營養物質吸收能力差,再加上肝臟本身功能不全,導致營養不良和生長發育減緩等問題。

肝功能受損

瘀積的膽汁反覆刺激肝臟細胞,導致疤痕組織代替了正常的肝組織,加之膽道損傷擴大化,膽道病變由纖維化、炎性病變最終進展為膽道閉鎖,從而導致肝功能受損。

食道靜脈曲張

肝硬化導致食道靜脈曲張,可併發破裂、出血。

看醫

嬰兒出現持續的黃疸不消退,並出現鞏膜和皮膚呈綠褐色或暗綠色時,應及時就醫。通過相關檢查,如血液檢查、超音波檢查等可以明確診斷。

- 生理性黃疸消退後又出現眼白、皮膚發黃,呈進行性加重,隨著黃疸加重,大便顏色呈陶土樣,尿色呈濃茶色應及時就醫。

- 患兒3月齡後生長發育減緩,消化功能變差,營養不良,精神差,5~6月齡出現皮膚乾燥、皮下淤血、鼻出血等情況應及時就醫。

- 大多病人優先考慮去兒科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如精神萎靡、生長發育不良等,可到相應科別就診,如神經科或外科等。

- 黃疸是一過性還是持續的?

- 目前都有什麼症狀?(如精神萎靡,餵養困難等)

- 嬰兒尿液顏色是否正常?

- 出現這些症狀有多久了?

- 患兒最近是否出現煩躁不安、易怒等?

糞便比色卡篩檢

糞便比色卡篩檢是全面評估黃疸患兒的一個關鍵環節,可以使膽道閉鎖Kasai手術日齡提前。

血液檢查

雖然單純的肝功能檢查對診斷膽道閉鎖缺乏特異性,但可以反映肝臟的損害程度,且這些檢查為無創血液檢查,對於診斷先天性膽道閉鎖有一定的臨床意義。

體格檢查

檢查患兒皮膚和眼白,判斷是否出現黃疸;對患兒進行腹部觸診,判斷患兒肝脾是否腫大;檢查患兒是否伴有其他出生缺陷。

超音波

超音波檢查可用於膽道閉鎖初期篩檢,膽囊形態不規則、囊壁僵硬而毛糙、厚度不均,收縮功能改變可做為篩檢指標。超音波因無創而成為肝膽疾病的首選檢查項目,可顯示膽囊是萎陷還是缺如。

腹腔鏡探查輔助膽道造影

腹腔鏡可直接觀察腹腔中肝臟和膽管的具體情況,膽道造影可確診膽道閉鎖。

肝切片檢查

肝切片檢查屬於有創檢查,且肝纖維化分布不均勻可造成取樣誤差而影響肝切片檢查的準確性,但是肝切片檢查有助於排除其他肝膽疾病。

出生後1-2個月出現持續性黃疸,陶土色大便、深茶色尿,伴肝大者均應懷疑本病,以下有助於確診:

- 黃疸超過3~4週仍呈進行性加重,對利膽藥物治療無效;對 Phenobarbital 和激素治療無反應;以直接膽紅素升高為主的血清膽紅素動態觀測呈持續上升。

- 十二指腸引流液內無膽汁。

- 超音波檢查顯示肝外膽管和膽囊發育不良或缺如。

- 99mTe-EHIDA掃描腸內無核素顯示。

- ERCP和MRCP顯示膽管閉鎖。

嬰兒膽汁淤積症

又稱為嬰兒肝炎症候群,也表現為黃疸、大便顏色變淺等,可通過超音波等影像學檢查或組織病理檢查進行鑑別。

生理性黃疸

大部分足月兒出生後3-5天會出現黃疸,但不嚴重,且於2週內自行恢復,早產兒生理性黃疸於3週以上自行恢復,但膽道閉鎖引起的黃疸多出現在生理性黃疸消退後,且呈進行性加重,故可鑑別。

治療

先天性膽道閉鎖患兒主要通過手術治療輔以藥物治療,肝門空腸吻合術為首選手術治療方案,術後輔助肝移植手術可提高患兒存活率。

- 補充脂溶性維他命A、D、E、K,因膽汁的腸肝循環障礙而導致脂溶性維他命吸收障礙,故需要補充。

- 給予退黃、保護肝功能、免疫球蛋白調節免疫等對症治療。

- 手術治療的患兒給予病人營養支持,由於患兒在手術前和手術後需要禁食,難免導致患兒身體虛弱以及營養不良。故而,在患兒手術之後,應該對其進行必要的營養支持,以維持機體正常的生長發育,促進病人傷口的癒合。

雄去氧膽酸

口服健膽舒錠可增加膽汁酸分泌,降低膽汁中膽固醇及膽固醇酯,有利於肝臟排出膽汁。

激素

激素可以抑制微血管擴張,減輕滲出和水腫,又可抑制白血球的浸潤和吞噬,而減輕炎症反應,從而促進膽汁排出。

抗生素

先天性膽道閉鎖患兒的抵抗力較低,極易導致臨床感染的發生。故而,在患兒手術之後,應該積極的預防其發生感染,加強消毒與隔離,並給予其必要的抗生素等。

肝門空腸吻合手術

先檢查膽囊並穿刺了解膽汁性狀,游離膽囊,結紮膽囊動脈,然後在肝被膜表面徹底剪除肝門纖維塊。距離treitz韌帶15公分處斷離空腸,然後將肝臟直接和空腸吻合在一起,使肝臟產生的膽汁順利排入腸道。患兒最好於2個月前行肝門空腸吻合手術。

肝移植

切除患兒的肝臟,用健康的肝臟替代。適用於肝門空腸吻合手術失敗、術後併發症經久不愈的患兒。術後應服用免疫抑制藥物,避免發生免疫排斥反應,術後多數患兒可延長5~10年壽命。

預後

先天性膽道閉鎖患兒如果不進行手術治療,一般會在2年內死亡;接受肝門空腸吻合手術的患兒,半數存活率為5年,但伴有嚴重的肝臟併發症的患兒,生存期會明顯縮短,行肝門空腸吻合手術加肝移植的患兒,預後較好,可有5~10年的存活率。

先天性膽道閉鎖為終身疾病,尚不能治癒。

先天性膽道閉鎖患兒未進行手術治療,壽命不超過2年;行肝門空腸吻合手術,壽命不超過5年;行肝門空腸吻合手術加肝移植手術,壽命不超過10年;若期間合併嚴重的併發症,壽命會明顯縮短。

每日注意觀察患兒糞便顏色、精神狀況等,如出現不明原因的發熱、出血,應立即就診;每日測量、關注患兒腹圍;術後每半月至一月行血液檢查體內蛋白指標。

飲食

先天性膽道閉鎖患兒的飲食需保證患兒生長發育所需的足夠的營養和熱量,患兒還需補充脂溶性維他命和中鏈甘油三酸酯。患兒消化差,容易餓,餵養需要少食多餐。

術後宜母乳餵養,如母乳不充足,應用短鏈脂肪酸類奶粉進行餵養。

照護

先天性膽道閉鎖患兒術前以及手術後的臨床護理工作是保障臨床治療效果的重要手段,對患兒進行積極的護理,可有效減少患兒併發症的發生,提高了患兒的生活質量。

- 避免到人多的公共場合,避免接觸患病的人而受到感染,避免受涼等。

- 每日關注、測量患兒腹圍、患兒皮膚及黏膜顏色、患兒糞便顏色等。

- 家長應戒菸,減少二手菸對患兒的傷害。

- 患兒家長應每天關注患兒皮膚膚色情況,是否存在復發或加重等。

- 養成觀察患兒大小便的習慣,注意觀察大小便顏色情況,如有異常及時就醫。

- 患兒由於長期服用免疫抑制劑,故家長應注意患兒有無感染的情況。

- 患兒生後2~3週,如果黃疸復現且呈進行性加重,家長應及時就醫排除膽道閉鎖的情況。

- 對於肝門空腸吻合術後患兒,若出現黃疸復現、大便顏色變淺、發熱、腹痛等症狀,需警惕膽管炎的發生,此術後併發症常威脅生命。

- 肝移植術後患兒復現黃疸進行性加重,糞便顏色變淺、發熱、腹痛等,應警惕出現免疫排斥反應,需及時就醫。

預防

由於先天性膽道閉鎖的確切病因尚未明確,妊娠期間避免感染和有毒物質接觸,及出生後做好新生兒初期篩檢等,可在一定程度上避免先天性膽管閉鎖的發生。

妊娠期發生呼吸道病毒、巨細胞病毒等感染的孕婦,分娩後應早開始進行新生兒阻塞性黃疸的篩檢。

- 妊娠期間保證充足睡眠,增強自身免疫力,避免病毒感染。

- 妊娠期注意避免有毒氣體及物質的接觸。

- 新生兒應避免去人多且環境複雜的場所,以免發生感染。