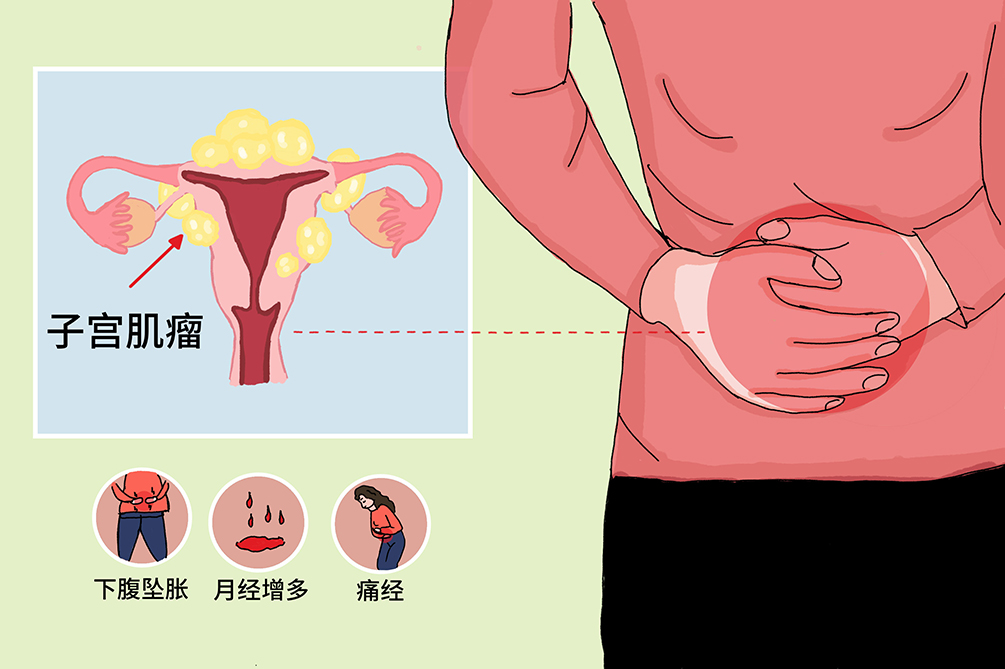

子宮肌瘤

概述

子宮肌瘤是女性生殖器官中最常見的一種良性腫瘤,也是人體中最常見的腫瘤之一。由於子宮肌瘤主要是由子宮平滑肌細胞增生而成,其中有少量纖維結締組織作為一種支持組織而存在,故稱為子宮平滑肌瘤較為確切,簡稱子宮肌瘤。

- 就診科別:

- 婦科

- 英文名稱:

- Hysteromyoma

- 疾病別稱:

- 子宮平滑肌瘤

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 具有遺傳傾向

- 併發疾病:

- 不孕症、繼發性貧血、急腹症、惡性病變

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 月經失調、腹部腫塊、頻尿、白帶增多

- 好發人群:

- 30~50歲的女性、患有多囊性卵巢症候群者、有子宮肌瘤家族史者、長期應用激素藥物者

- 常用藥物:

- RU486、 Danazol 、 Triptorelin 、戈舍瑞林

- 常用檢查:

- 婦科超音波、骨盆腔核磁共振檢查

按肌瘤生長部位

分為宮體肌瘤(約90%)和子宮頸肌瘤(約10%)。

按肌瘤與子宮肌壁的關係

肌壁間肌瘤

指肌瘤位於子宮肌壁內,被肌層所包圍,發生率一般為60%~70%。

黏膜下肌瘤

肌瘤向宮腔方向生長,突出於宮腔,表面僅為子宮內膜覆蓋。黏膜下肌瘤易形成蒂,在宮腔內生長猶如異物,常引起子宮收縮,肌瘤可被擠出子宮頸外口而突入陰道,發生率一般為10%~15%。

漿膜下肌瘤

肌瘤向子宮漿膜面生長,可突出與子宮表面,表面被漿膜覆蓋,發生率約為20%。

病因

子宮肌瘤的病因和發病機制尚未明了,可能與遺傳易感性、性激素水平和幹細胞功能失調有關。

遺傳原因

- 子宮肌瘤病人的女兒患病風險增高。

- 單卵雙胎女性都發生子宮肌瘤的概率遠高於雙卵雙胎女性。

- 子宮肌瘤的進展和臨床嚴重程度與種族密切相關。

- 子宮肌瘤的發生與某些遺傳性疾病相關,40%~50%的子宮肌瘤病人存在染色體結構異常。

- 分子遺傳學研究表明,酶的異常、細胞凋亡、高遷移率族蛋白家族與子宮肌瘤的發病相關。

性激素影響

雌、孕激素在子宮肌瘤發病中的作用及機制尚未完全明確,是否為子宮肌瘤發生的啟動因子目前仍存在爭議。

- 子宮肌瘤好發於性激素分泌旺盛的育齡期婦女,青春期前少見,而停經後發展停止或肌瘤縮小。

- 妊娠期雌、孕激素的分泌量增加,肌瘤有增大的傾向。

- 外源性性激素攝入如激素補充治療會引起肌瘤增大。

- 抑制性激素分泌的藥物治療能使肌瘤縮小。

單克隆平滑肌細胞增殖

分子生物學研究提示子宮肌瘤是由單克隆平滑肌細胞增殖而成,多發性子宮肌瘤是由不同克隆平滑肌細胞增殖形成。

高齡

當女性接近停經期,雌激素水平高於正常卵泡期水平,可能也與雌、孕激素長達20~30年的刺激作用累積到頂點有關。

流產

多次人工流產可對子宮內膜產生創傷性刺激,從而對機體內分泌系統產生影響,導致激素水平失調,誘發子宮肌瘤。

婦科炎症

子宮肌瘤是由苗勒氏組織分化、發育而來,苗勒氏組織對外界刺激和致病因子極為敏感,且分化能力較強,所以長期婦科炎症刺激,易導致子宮肌瘤的產生。

- 子宮肌瘤是常見病、多發病,是女性最常見的良性腫瘤。

- 發病年齡分布在30~50歲之間,但育齡期女性為本病的高發期。

- 估計育齡期婦女的子宮肌瘤患病率可達25%。

- 同時更年期女性的發病率也不容忽視,約占10%。

- 妊娠合併子宮肌瘤的估計發生率為 0.1%~3.9%。

- 30~50歲的女性。

- 肥胖女性。

- 青春期女性。

- 患有多囊性卵巢症候群者。

- 有子宮肌瘤家族史者。

- 長期應用激素藥物者。

症狀

病人症狀與肌瘤的部位、生長速度及肌瘤變性有密切關係。初起可無明顯症狀,僅在骨盆腔檢查或超音波檢查時偶被發現。患有多個漿膜下肌瘤者未必有症狀,而一個較小的黏膜下肌瘤常可引起不規則陰道流血或月經過多。

經量增多及經期延長

是子宮肌瘤最常見的症狀。多見於大的肌壁間肌瘤及黏膜下肌瘤,肌瘤使宮腔增大,子宮內膜面積增加並影響子宮收縮,此外肌瘤可能使腫瘤附近的靜脈受擠壓,導致子宮內膜靜脈叢充血與擴張,從而引起經量增多、經期延長。

下腹腫塊

肌瘤較小時在腹部摸不到腫塊,當肌瘤逐漸增大使子宮超過3個月妊娠大時,可從腹部觸及。較大的黏膜下肌瘤可脫出於陰道外,病人可因外陰脫出腫物就診。

白帶增多

肌壁間肌瘤使宮腔面積增大,內膜腺體分泌增多,致使白帶增多;子宮黏膜下肌瘤一旦感染,可有大量膿樣白帶。

壓迫症狀

子宮前壁下段肌瘤可壓迫膀胱引起頻尿;子宮頸肌瘤可引起排尿困難、尿滯留;子宮後壁肌瘤可引起便秘等症狀。闊韌帶肌瘤或子宮頸巨大肌瘤向側方發展,嵌入骨盆腔內壓迫輸尿管使上泌尿道受阻,造成輸尿管擴張甚至腎盂積水。

黏膜下肌瘤伴有壞死感染時,可有不規則陰道流血或血樣膿性排液。長期經量增多可繼發貧血,出現乏力、心悸等症狀。白帶增多時,若有潰爛、壞死、出血時,可有血性或膿血性、伴有惡臭的陰道流液。

部分子宮肌瘤病人可能出現下腹墜脹、腰酸背痛等症狀。肌瘤紅色樣變時有急性下腹痛,伴嘔吐、發熱及腫瘤局部壓痛;漿膜下肌瘤蒂扭轉可有急性腹痛;子宮黏膜下肌瘤由宮腔向外排出時也可引起腹痛。

繼發性貧血

子宮肌瘤引起月經失調,長期出現月經增多、經期延長、淋漓出血可以導致繼發性貧血。

不孕症

子宮肌瘤可影響宮腔形態、阻塞輸卵管開口或壓迫輸卵管使之扭曲變形等均可能導致不孕。

急腹症

子宮體漿膜下肌瘤蒂扭轉可出現急腹痛,肌瘤紅色變性時可出現腹痛伴發熱。

惡性病變

已存在的平滑肌瘤惡性變,發生率一般認為0.13%~2.02%。子宮肌瘤惡變以鏡下病理結果為準,常有下列特徵:

- 多發性子宮肌瘤中常只有1個或2個發生肉瘤變,其餘的均保持良性肌瘤的特徵;

- 惡變常從肌瘤的中央開始,惡變後失去原有的編織狀和席紋狀的結構,呈灰白或灰紅均質的「魚肉樣」或「腦樣組織」改變,質軟而脆,嚴重時常伴有出血和壞死,周圍部分常仍可保留編織狀的結構,也可與周圍組織的分界不清楚,出現浸潤性的邊緣;

- 肉眼或鏡檢時常可以看到包膜;

- 鏡檢時在同一張切片內摻雜有肉瘤病變和良性肌瘤的結構。肉瘤變的末期,良性編織狀肌束結構消失,均由典型的肉瘤病變取代。

看醫

若出現經量增多、經期延長、下腹部腫塊等,需及時就醫,可通過超音波、腹腔鏡等檢查進一步佐證,初步診斷,及時根據檢查結果制定治療方案。

普通人群

在體檢行婦科超音波發現子宮肌瘤,或其他情況下發生月經增多、經期延長、淋漓出血、繼發性貧血等症狀,高度懷疑子宮肌瘤,應及時就醫。

子宮肌瘤病人

子宮肌瘤體積較大壓迫骨盆腔出現頻尿或便秘,子宮肌瘤引起繼發性貧血、妊娠期子宮肌瘤、急腹症、惡性病變,應立即就醫。

優先考慮去婦科就診。

- 因為什麼來就診的?

- 目前都有什麼症狀?(如月經異常、腹痛、頻尿、排尿困難、下腹墜脹等)

- 症狀持續多久了?是否經期加重?

- 既往有無其他的病史?

- 是否有多囊性卵巢症候群?

- 母親是否患有子宮肌瘤?

婦科超音波

- 經陰道婦科超音波檢查最常用,但對超出骨盆腔的腫物、肥胖及無性生活女性適用傳統的經腹壁婦科超音波檢查。

- 經直腸婦科超音波檢查可用於不宜行經陰道婦科超音波的病人,如陰道出血、陰道畸形、陰道萎縮、陰道脫垂及無性生活的女性。

- 宮腔三維婦科超音波的圖像逼真,能明確肌瘤與子宮內膜及肌壁的關係,對肌瘤大小的估測值也較二維超音波更可靠,對較小的黏膜下肌瘤診斷敏感性更佳,但費用較高。

- 腹腔鏡婦科超音波是配合腹腔鏡手術的一種新的檢查途徑,可幫助術者確定最佳的子宮肌層切口位置,並有助於發現直徑0.5公分左右的小肌瘤。

骨盆腔核磁共振檢查

磁振造影具有軟組織解析度高、空間三維成像等優點,能清楚顯示肌瘤的數量、大小、位置及與宮腔的關係,特別是對於多發性及較小的子宮肌瘤。子宮肌瘤的磁振造影信號特徵是T1加權成像(WI)信號強度與正常肌層相似,在T2WI為很低的信號;伴壞死、液化或玻璃樣變性時,可表現為T2WI高信號;伴出血時,T1WI、T2WI均表現為不均勻高信號。

診斷性刮宮

通過探針探測宮腔深度和方向,感覺宮腔形態,了解宮腔內有無腫塊及其所在部位。同時刮取子宮內膜病理檢查,以便排除其他內膜病。

超音波檢查

這是目前常用的輔助診斷方法,通過超音波檢查了解肌瘤的生長部位、數目以及腫瘤內部是否均勻或液化、變性等。超音波檢查既有助於診斷子宮肌瘤,並為區別肌瘤是否變性提供參考,又有助於與卵巢囊腫或其他骨盆腔腫塊的鑑別。

腹腔鏡檢查

當肌瘤需與卵巢囊腫或其他骨盆腔腫塊鑑別時,就可通過腹腔鏡打孔,關注子宮的大小、形態、肌瘤生長部位及性質。

通過詢問病人症狀和月經史,並做婦科檢查確診,若懷疑有子宮肌瘤,還需結合超音波檢查和磁振造影檢查結果。

妊娠子宮

妊娠時有停經史、早孕反應、子宮隨停經月份增大、質軟,藉助妊娠試驗、超音波及都卜勒超音波檢查即可確診。

卵巢腫瘤

一般無月經改變,多為偏於一側的囊性腫塊,無沾黏時可與子宮分開。子宮漿膜下肌瘤與卵巢實質性腫瘤鑑別比較困難,必要時應用超音波、腹腔鏡檢查。

骨盆腔炎性腫塊

炎症多有發熱、腹痛病史,腫物邊界不清,與子宮頸沾黏或不沾黏,有壓痛,抗炎治療後症狀、體徵有好轉,超音波可協助鑑別。

子宮肌腺症

進行性加重的經痛史,月經增多,子宮呈球形增大。肌瘤與腺肌病常並存,可通過婦科超音波影像鑑別。

子宮畸形

雙子宮或殘角子宮易誤診為子宮肌瘤,超音波、腹腔鏡、子宮輸卵管造影可協助鑑別。

子宮肉瘤

好發於老年婦女,生長迅速,侵犯周圍組織時出現腰腿痛等壓迫症狀。有時從宮口有息肉樣贅生物脫出,觸之易出血,腫瘤的活組織檢查有助於鑑別。

子宮內膜癌

以停經後陰道流血為主要症狀,好發於老年婦女,子宮呈均勻增大或正常,質軟。應注意更年期婦女肌瘤可合併子宮內膜癌,診刮有助於鑑別。

子宮頸癌

有不規則陰道流血及白帶增多或不正常排液等症狀,外生型較易鑑別,內生型子宮頸癌則應與子宮頸管黏膜下肌瘤鑑別,可藉助於B型超音波檢查、子宮頸細胞學刮片檢查、子宮頸活組織檢查等鑑別子宮惡性腫瘤。

治療

根據子宮肌瘤的部位、生長速度、體積大小及所引起的相關症狀和併發症,分為手術治療及藥物治療。

如果是較小的肌瘤,沒有症狀,或者暫時沒有生育要求,可定期複查,觀察變化情況。對於子宮肌瘤直徑大於3~5公分,或者已經出現月經改變或者影響懷孕,需及時治療。一般是手術治療為主,可做子宮肌瘤剔除或者是子宮切除。

RU486

是一種孕激素阻斷劑,可使肌瘤體積縮小,但停藥後肌瘤多再長大。

Danazol

多用於治療無法進行手術的子宮肌瘤,停藥後子宮肌瘤可長大,但服用本藥可造成肝功能損害。

促性腺激素釋放激素激動劑

目前臨床上常用的促性腺激素釋放激素激動劑有 Triptorelin 、戈舍瑞林、亮丙瑞林等,但不宜長期使用,僅用於手術前的預處理,以免引起嚴重更年期症狀。

雄激素類藥物

常用藥物有甲睪固酮(甲基睪丸素)和丙酸睪素(丙酸睪丸素),可抑制肌瘤生長。應注意使用劑量,以免引起男性化。

經腹手術

- 經腹子宮肌瘤剔除術適用於有生育要求、期望保留子宮者。具體選擇腹腔鏡還是開腹手術,取決於術者的手術操作技術和經驗,以及病人自身的條件。

- 對於肌瘤數目較多、肌瘤直徑大(如>10公分)、特殊部位的肌瘤、骨盆腔嚴重沾黏,手術難度增大或可能增加未來妊娠時子宮破裂風險者宜行開腹手術。

- 對於可能存在不能確定惡性潛能的平滑肌腫瘤甚至平滑肌肉瘤者,肌瘤粉碎過程中可能存在腫瘤播散的風險,應選擇開腹手術。

- 無生育要求、不期望保留子宮者可行子宮全切除術。對於希望保留子宮頸的年輕病人也可行子宮次全切除術,術前應注意子宮頸癌的篩檢,以減少子宮頸殘端癌的發生。

- 推薦術後子宮創面應用防沾黏製劑以減少沾黏,有助於減少再次手術的難度。術後3個月常規行超音波檢查,若發現仍有肌瘤為肌瘤殘留;若此後檢查出有肌瘤,為復發。

- 遠期隨訪,子宮肌瘤的術後復發率接近50%,約1/3的病人最終需要再次手術治療。

子宮鏡手術

- 適合於子宮體黏膜下肌瘤(肌瘤直徑≤5.0公分);肌壁間內突肌瘤,肌瘤表面覆蓋的肌層≤0.5公分;各類脫入陰道的子宮或子宮頸黏膜下肌瘤;宮腔長度≤12公分;子宮體積<孕8~10周大小,排除子宮內膜及肌瘤惡變。

- 除通用禁忌症外,子宮頸疤痕致子宮頸堅硬不能充分擴張者為子宮鏡手術的禁忌症。

經陰道手術

- 可行子宮切除術及子宮肌瘤剔除術。

- 經陰道手術通過人體自然的穴道進行,能保持腹部皮膚及腹壁組織的完整性,與開腹手術相比,具有減少圍手術期併發症、縮短住院時間、減少疼痛、改善生命質量,以及恢復快、無需昂貴的醫療設備、醫療費用低等特點。尤其是對於伴有肥胖、糖尿病、高血壓、肺源性心臟病等內科合併症,不能耐受開腹或腹腔鏡手術的病人是理想術式。

- 對合併骨盆腔器官脫垂的病人,可同時進行盆底修復手術。但經陰道手術也有一定的局限性,由於陰道手術視野小,操作空間受到局限,手術難度大,若有骨盆腔沾黏、子宮體積大等會更增加手術難度,操作不當易損傷鄰近器官,增加感染機會。

微無創手術或局部治療

- 子宮肌瘤的微無創手術治療還有其他的非主流方法,如經導管子宮動脈栓塞術(TUAE)和高強度超音波聚焦消融(HIFU)等。

- 與傳統的子宮肌瘤剔除術和子宮切除手術相比,這些方法多數通過縮小肌瘤體積,或破壞子宮內膜達到緩解子宮肌瘤症狀的目的,不易取到肌瘤組織進行病理檢查,但是多數更加微創甚至無創,其治療方法各有其優勢及局限性。

中醫藥治療子宮肌瘤以化瘀消症為主,辨證論治,藥方眾多。中藥治療子宮肌瘤的文獻結果多以症狀改善為療效指標,桂枝茯苓膠囊、宮瘤清、散結鎮痛膠囊等可以有效治療子宮肌瘤,降低復發率,但是中藥治療子宮肌瘤的確切療效尚不能肯定。此外,中西藥聯合應用是否在增強療效的同時增加了不良反應,也需要多加關注。

預後

子宮肌瘤是婦科常見良性腫瘤,大多數人無自覺症狀,一般經體檢發現。隨年齡增長,當女性停經後,體內性激素水平降低,子宮肌瘤可逐漸萎縮甚至消失。該病可以治癒,但容易復發。

可以治癒,停經前容易復發。

除了子宮肌瘤惡性病變外,一般良性子宮肌瘤不會影響自然壽命。

子宮肌瘤監測或剛開始治療,至少每3個月複查一次;藥物或手術治療後,可6個月複查一次。

飲食

子宮肌瘤病人,若症狀較輕,未進行手術治療,日常飲食與平常無異,但需注意減少刺激性食物及雌激素食物的攝入。經手術治療病人,宜多食富含蛋白質的食物,促進傷口恢復。

- 避免攝入燕窩、蜂皇漿、阿膠、豆漿等動植物雌激素含量高的滋補食物。

- 避免滋養型保健品的補充。

- 儘量多進食海藻類食物,比如紫菜、海帶、裙帶菜等。

- 多吃五穀雜糧,日常可適當進食一些乾果,如花生、瓜子等。

- 宜食用富含蛋白質的食物,適當攝入含有膳食纖維的食物,如蔬菜,以防便秘。

照護

子宮肌瘤是較為常見的婦科良性腫瘤,無症狀病人,日常應定期觀察隨訪;服用藥物治療和手術治療的病人,日常生活中也應注意病情的監測,注意按醫囑服藥,均衡飲食等。

- 口服藥物病人,應了解各類所服用藥物的作用、劑量和用法,按醫囑服用,出現不良反應時,及時至醫院諮詢或救治,切不可自行停藥或增減藥量。

- 日常注意適當運動,肥胖也可影響子宮肌瘤的發展,每天運動有助於控制病情,但需注意需選擇適宜自己的運動強度。

定期複查婦科超音波,監控子宮肌瘤情況。若出現進一步發展趨勢,及時進行治療。必要情況下,若無生育要求女性,可考慮進行手術治療。

- 出院後嚴格按照醫囑進行複診。

- 進行子宮鏡檢查的病人,檢查後1個月內嚴禁性生活、盆浴。

- 行子宮肌瘤剔除術後,有生育打算的病人應儘快在3年內妊娠。

預防

女性應愛護自己,定期體檢,當出現月經異常等婦科症狀時,應及時至醫院進行排查。避免長期接觸雌、孕激素類藥物及保健品,注意經期及性生活衛生,潔身自愛。

子宮肌瘤篩檢的年齡和頻率

對於子宮肌瘤高危人群,宜及早開始進行子宮肌瘤篩檢,每一年進行婦科超音波檢查,若發現子宮肌瘤,應每隔3個月複查婦科超音波,觀察子宮肌瘤生長速度。

子宮肌瘤篩檢的方法

對於具有至少一項危險因素的高危人群應進一步進行影像學篩檢。其中婦科超音波篩檢是簡單易行的方法,宜作為常規的篩檢方法,但有漏診的可能性。

- 合理膳食,三餐規律,避免高激素含量食物及保健品的補充。

- 適量運動,避免久坐,防止肥胖,建議低強度、持續時間長的運動,如慢跑、游泳。

- 及時治療婦科疾病,如多囊性卵巢症候群等。

- 注意經期衛生,房事前後要清洗乾淨。