巴氏腺囊腫

概述

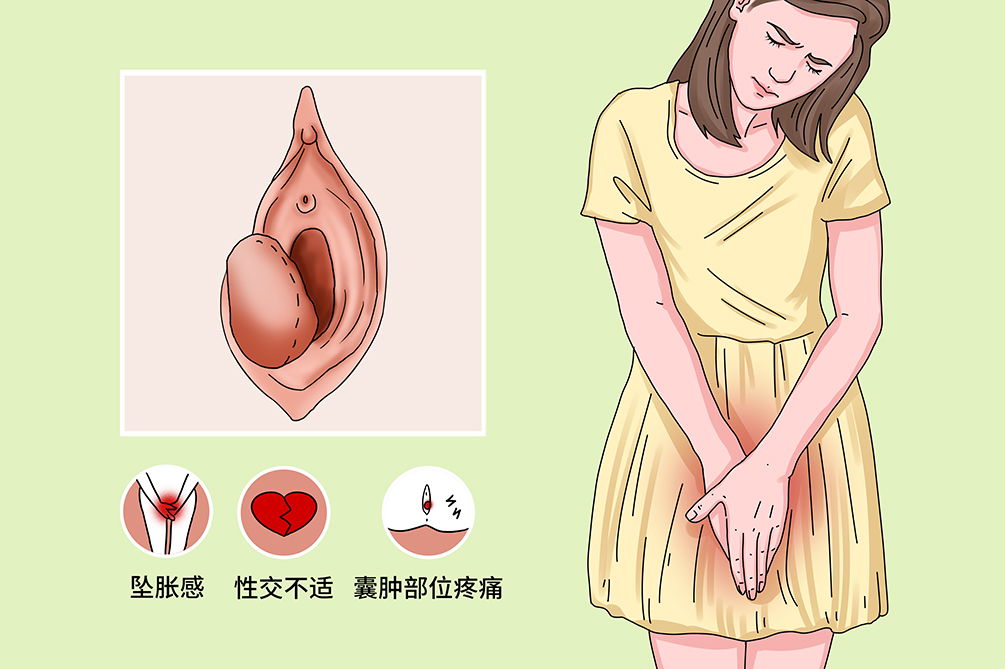

巴氏腺囊腫又稱巴氏腺囊腫,是因各種慢性炎症、損傷等導致巴氏腺管開口部阻塞,分泌物積聚於腺腔而形成。巴氏腺囊腫比較常見,小囊腫大多無自覺症狀,大囊腫主要表現為外陰墜脹感,囊腫繼發感染可形成巴氏腺囊腫。

- 就診科別:

- 婦科

- 英文名稱:

- Bartholin cyst

- 疾病別稱:

- 巴氏腺囊腫、巴氏管囊腫、巴氏囊腫

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 巴氏腺囊腫

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 外陰有墜脹感、性交不適、囊腫部位疼痛

- 好發人群:

- 20歲之後停經前女性

- 常用藥物:

- 紅黴素、羅紅黴素、左氧氟沙星

- 常用檢查:

- 體格檢查、病原微生物檢查

病因

巴氏腺囊腫是因慢性炎症、先天性腺管狹窄、損傷等導致的巴氏腺管開口部阻塞,分泌物積聚於腺腔而形成。巴氏腺囊腫多見於20歲以後停經之前女性,年齡增高和巴氏腺囊腫病史均是本病誘發因素。

炎症

病原體侵犯腺管是氏腺囊腫的最常見病因。當外陰發生細菌感染時,易引起外陰前庭炎,外陰前庭炎可導致腺管狹窄,炎症急性期後,膿腫消退,膿液被吸收,腺體內的液體被黏液代替,又難以排出,成為巴氏腺囊腫。

先天性腺管狹窄

正常腺管長約1.5~2.0公分,腺體開口處位於小陰唇內側近處女膜處,腺管狹窄導致分泌物聚積,進而引起囊腫。

損傷

分娩過程中會陰側切時,將腺管切斷,腺體內的液體無法排出,長期積累到一定程度後,就會引起巴氏腺囊腫。

- 年齡在20歲以後停經之前的女性,發病風險隨著年齡的增長而升高,停經後則會隨之降低。

- 曾患過巴氏腺囊腫的病人再次出現的風險較高。

目前國內暫無權威數據證實發病率,也無相關循證醫學證據支持該疾病好發於某一人群,但根據各醫療機構門診接診情況統計可見,巴氏腺囊腫多見於20歲之後停經前女性。

本病主要好發於20歲之後停經前女性,可能與該年齡段女性開始有性生活有關。

症狀

巴氏腺囊腫大小不等,多由小逐漸增大,有些可持續數年不變。若囊腫小且無感染,病人可無自覺症狀;若囊腫大,病人可感到外陰有墜脹感或有性交不適;若囊腫出現感染,病人可感到囊腫部位疼痛、有異常陰道分泌物等症狀。

- 囊性腫物小且無感染時,病人多無明顯自覺症狀。腫物增大後,外陰患側腫大,可有局部腫脹感及性交不適。

- 囊腫出現感染時囊腫部位感到疼痛,性交時也會出現疼痛,走路或坐著時會有不適感,有異常陰道分泌物。若囊腫很大,會使一側大陰唇的位置比另一側低,若膿腫破裂流出膿液,疼痛會有緩解。

- 病人可能還會出現外陰腫脹、腫塊、灼燒感、外陰墜脹感、性交不適、發熱等症狀。

巴氏腺囊腫

導管開口處閉塞,膿性分泌物不能排出,細菌在腺體內大量繁殖,積聚於導管及腺體中,逐漸擴大形成巴氏腺囊腫。病人訴患側外陰部腫脹、疼痛劇烈,甚至發生排尿痛、步行困難。

看醫

對於出現陰道口附近腫塊,且腫塊持續兩天左右不消退者,或者在性交、坐下或行走時感到疼痛,伴有發熱、腫塊發紅等徵象的人要及時去婦科就醫。

當病人出現以下症狀需及時就醫:

- 看到或感覺到陰道口附近有腫塊,尤其是40歲以上的女性,還應警惕腫瘤的可能。

- 腫塊持續2~3天並沒有消失的跡象,且逐漸增大。

- 行走、坐下或性交時有疼痛感。

- 伴有發燒,腫塊出現發紅、腫脹等感染徵象。

病人出現外陰墜脹感、性交不適等症狀時優先考慮去婦科就診。

- 腫塊出現的時間?

- 既往是否出現過此症狀?

- 是否有疼痛感,性交或站坐時是否疼痛?

- 是否有外陰損傷或手術史?

- 是否伴有膿液流出?

體格檢查

視診

視診時可見患側外陰腫大,有腫物形成。

觸診

醫生可觸及無痛性的囊性腫物,邊界清楚。如病人存在膿腫,則有觸痛和波動感。

病原微生物檢查

針對有膿腫者或者分泌物的病人,醫生必要時可能會採集膿液,送往實驗室做病原微生物檢查,了解是否有病原菌的存在以及病原菌的類型。醫生會從陰道或子宮頸分泌物中提取樣本,並在顯微鏡下觀察,評估是否存在性傳播疾病感染。

陰道分泌物常規檢查

查看陰道分泌物中真菌、滴蟲、膿球的數量等情況,來判斷陰道是否有炎症。

巴氏腺分泌物抹片檢查

查看巴氏腺分泌物的性狀,有無細菌和白血球等情況來判斷巴氏腺是否感染。

血液常規檢查

查看血液中白血球數量、嗜中性白血球數量是否出現異常,為判斷是否感染提供依據。

組織病理學檢查

必要時可行局部穿刺,其內容物可與外陰前庭炎及膿腫、淋巴水腫等鑑別。

巴氏腺囊腫可以通過病人臨床表現和外陰觸診來確診。年齡在40歲以上的婦女,有懷疑外陰腫瘤的情況下,在非感染期間,醫生可能會採集一小塊病變區域的組織樣本,在顯微鏡下做病理檢查以排除外陰癌。

外陰腫瘤

外陰腫瘤一般發生在年齡在40歲以上的婦女,有懷疑外陰腫瘤的情況下,在非感染期間可能會採集小塊病變區域的組織樣本,在顯微鏡下做病理檢查以排除外陰癌。外陰癌是一種影響陰道周圍陰唇的疾病。

大陰唇腹股溝疝氣

大陰唇腹股溝疝氣與腹股溝環相連,在擠壓後可以復位、腫塊消失,向下屏氣時腫物又會出現。

治療

巴氏腺囊腫若無自覺症狀,無需治療,但要密切關注病情進展。有症狀者醫生會根據囊腫的大小、嚴重程度進行個性化治療,包括藥物治療和手術治療,中醫治療與物理治療對緩解症狀也有一定的療效。

坐浴可以使較小的囊腫自行消失,每天進行幾次坐浴,持續3~4天。囊腫可能破裂,其中的囊液會自行排出。

如果病人出現感染徵象,或檢查結果提示患有性傳播疾病,醫生建議抗生素治療,並根據需要給予局部用藥,抗生素如紅黴素、羅紅黴素、左氧氟沙星等。

囊腫切除術

即將囊腫全部切除,但由於創傷較大,現在已經比較少用。

巴氏腺囊腫造口術

造口術切口選擇在囊腫的下方,讓囊液能夠全部流出來,同時用引流條以防造口沾黏,1/5000高錳酸鉀液坐浴。預後一般都比較好,巴氏腺的功能也可以得到很好的保存。

切開引流術

醫生會在囊腫上切開一個小口,然後把一根小橡膠管插入切口,讓裡面的液體流出來。引流管可能會被放置6週,液體排出後,病人可感覺到症狀減輕,但可能需要在術後幾天內服止痛藥。

腺體切除術

完全切除巴氏腺及其導管是治療巴氏腺囊腫的根治性手術,適用於其他治療方法無效或反覆發作的病人。切除的併發症發生風險較高,尤其是出血過多,一般不進行此種手術。

巴氏腺囊腫多因風濕熱毒壅盛,與氣血搏結於外陰而成。中醫藥治療恰可避免手術治療的弊端,減輕病人的痛苦。常以清熱解毒、散瘀消腫兼以疏散風熱、祛濕透濕為法,方藥以辛散、穿透、祛濕為主,療效顯著。消腫祛痛湯有川芎、當歸、防風、生地、茯苓、炒薏苡仁、雞內金、連翹、蒲公英、金銀花、炒白朮、海藻、昆布等藥物。

近年來採用CO2雷射做造口術治療,治療率高、無不良反應、操作簡便、治療時間短。病人可在門診治療,無須縫合創面,無須住院。由於雷射的高熱效應能使組織細胞迅速凝固、炭化,雷射對血紅素有親和力,故有較好的凝血作用,術中及術後出血少,能保留腺體的正常功能,對性生活質量無影響,術後無感染,無需用抗生素。

預後

巴氏腺囊腫病人經積極治療後完全恢復的可能性很大,一般不會影響自然壽命,但是如果繼發感染,會引起膿腫,使病情加重。

巴氏腺囊腫經積極治療後能夠治癒,少數情況下繼發感染、引起膿腫,病情加重。

巴氏腺囊腫經積極治療後可以治癒,一般不會影響自然壽命。

巴氏腺囊腫手術治療後一般都會完全恢復,若再次有腫塊觸及或者疼痛,要及時複診,複診時可取外陰分泌物做病原微生物檢查。無症狀者一般2~3個月體檢一次。

飲食

巴氏腺囊腫病人一般沒有忌口的食物,但是也要保持飲食清淡為宜,多吃蔬菜和水果,多吃蛋白質類食物,如魚肉、雞肉等,注意營養均衡。

- 合理膳食,清淡飲食,注意營養豐富、均衡。

- 多食富含胡蘿蔔素、維他命、胺基酸等營養成分的新鮮水果、蔬菜。

- 適當多吃高熱量、高蛋白質的食物,如雞蛋、瘦肉等,保證機體攝入足夠能量。

- 注意限制鹽分攝入,避免油膩、生冷、辛辣刺激性食物。

- 少吃醃製食品,戒菸禁酒,少喝濃茶、咖啡等飲品。

照護

巴氏腺囊腫病人手術切除後注意傷口衛生,要及時清潔換藥,注意多休息,不要到處走動,以免傷口裂開,要多喝水,保持心情愉悅。

- 病人在生活中還需注意個人衛生情況,儘量穿寬鬆純棉的內褲,每天更換,保持外陰清潔,排便後用水清洗。

- 要多運動,提高免疫力,多喝水,注意保持排便通常,多休息,保證充足睡眠。

- 遵醫囑按時服藥,積極配合治療,若病情加重及時就醫詢問病情。

巴氏腺囊腫病人若出現外陰分泌物增多、疼痛加重等病情加重情況要及時複診,可取外陰分泌物做病原微生物檢查。

- 病人術後一個月內不可進行性生活。

- 術後多休息,不要乾重體力活。

- 尤其要注重個人衛生,每天更換內褲、清潔外陰。

預防

巴氏腺囊腫目前尚無確切的預防方法,但注意個人清潔衛生,養成良好生活習慣。還要注意性生活的安全,如戴保險套等,以減少感染的產生。女性在20歲以後可通過婦科體檢方式進行篩檢預防。

20歲以後女性可通過婦科體檢的方式進行篩檢。

注意個人衛生

勤換內褲、勤清洗,清洗後在陽光下晾曬,便後清洗外陰,注意外陰衛生和性生活衛生。

增強體質

應堅持適當的戶外活動或參加體育運動,以增強體質,提高機體免疫力,增強抵禦疾病的能力。