膝關節炎

概述

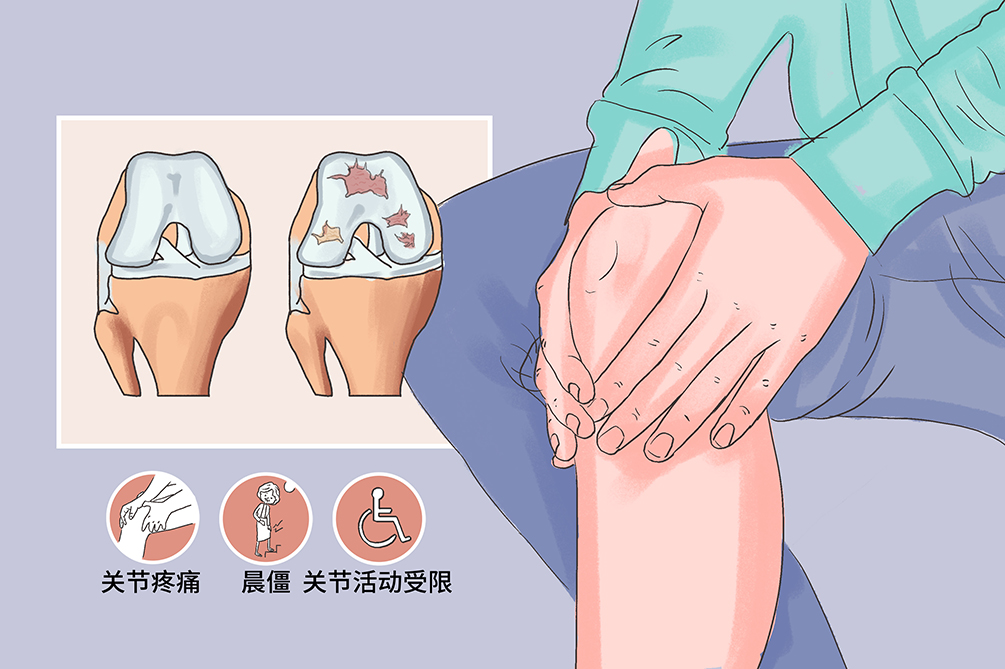

廣義的膝關節炎泛指發生在人體關節及其周圍組織的炎性疾病,病變呈慢性進程,多發於中年以後人群。臨床表現為關節的紅、腫、熱、痛、功能障礙及關節畸形,病理變化最初發生於關節軟骨,以後侵犯軟骨下骨板及滑膜等關節周圍組織,以關節面及其邊緣的軟骨變性以及新骨形成為主要特徵。發病機制較為複雜,一般認為與衰老、創傷、炎症、肥胖、自身免疫反應、代謝和遺傳、退化性病變等因素有關。嚴重者導致關節殘疾、影響病人生活質量。

- 就診科別:

- 骨科

- 英文名稱:

- gonarthritis

- 疾病別稱:

- 膝關節骨關節炎、膝關節退化性關節炎

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 關節畸形、滑膜炎、關節強直、關節內骨折

- 治療周期:

- 長期持續治療

- 臨床症狀:

- 關節疼痛、晨僵、關節活動受限、關節腫脹

- 好發人群:

- 中年以後人群

- 常用藥物:

- 非類固醇消炎藥、辣椒鹼、普拿疼、 Tramadol 類、葡萄糖胺、硫酸軟骨素、雙醋瑞因、多西環素、雙膦酸鹽、維他命A、維他命C、維他命E、維他命D、透明質酸(玻璃酸)、糖皮質類固醇

- 常用檢查:

- X線檢查、CT檢查、核素骨掃描、血液常規、尿液常規、病理檢查、磁振造影檢查、關節鏡檢查

根據病因可分為原發性膝關節炎和繼發性膝關節炎。

原發性膝關節炎

一般是原因不明的同時累及多關節退化性關節炎,通常在幾個關節同時存在不同程度病變,極少在35歲之前發病。多與年齡、性別、種族和遺傳因素相關。

繼發性膝關節炎

通常是單關節骨關節炎,由於關節對某些疾病產生反應而引起關節面匹配不良所致。先天性畸形、感染、非特異性炎症、代謝性疾病、出血性疾患、外傷、後天性關節面適應不良、關節不穩定、醫源性因素及肥胖是其常見原因。

膝骨關節炎的分級

根據Kellgren和Lawrecne的放射學診斷標準,膝骨關節炎分為5級:0級正常,Ⅰ級關節間隙可疑變窄,可能有骨贅。Ⅱ級有明顯的骨贅,關節間隙輕度變窄。Ⅲ級中等量骨贅,關節間隙變窄較明確,軟骨下骨質輕度硬化改變,範圍較小。Ⅳ級有大量骨贅形成,可波及軟骨面,關節間隙明顯變窄,硬化改變極為明顯,關節肥大及明顯畸形。

疾病分期標準

根據臨床與X線,可分為以下四期:

初期

偶發膝關節疼痛,可正常進行日常活動。

初期

症狀與體徵表現為膝關節疼痛,多見於內側疼痛,上下樓或站起時尤甚,無明顯畸形,關節間隙及周圍壓痛,髕骨研磨試驗陽性,關節活動尚可,X線表現為0~Ⅰ級。

中期

疼痛較重,可合併腫脹,內翻畸形,有屈膝畸形及活動受限,壓痛,髕骨研磨試驗陽性,關節不穩,Ⅹ線表現為Ⅱ~Ⅲ級。

末期

疼痛嚴重,行走需支具或不能行走,內翻及屈膝畸形明顯,壓痛,髕骨研磨試驗陽性,關節活動度明顯縮小,嚴重不穩,X線表現為Ⅳ級。

病因

膝關節炎病因和發病機制尚不明確,大致分為原發性和繼發性兩類,原發性包括衰老與遺傳因素。繼發性包括關節損傷與載荷傳導失調、骨內高壓、肥胖、繼發於多種炎性關節炎、代謝性疾病、關節創面損傷等。本病非傳染病,無傳播途徑,好發於肥胖的中老人。

原發性膝關節炎

衰老

發病隨年齡的增高而增加,因為關節軟骨基質隨年齡而減少,發生纖維化,軟骨營養不良而變薄,易受外界的機械力影響,軟骨細胞受損,釋放降解酶而軟骨損失。停經後婦女因性激素的失衡加劇了增齡因素所致的骨關節炎發生發展。

遺傳因素

主要是原發性骨關節炎,與人類白血球抗原A1(human leukocyte antigen,HLA-A1)、人類白血球抗原B8(human leukocyte antigen,HLAB8)單倍體和抗胰蛋白異型相關。

繼發性膝關節炎

關節損傷與載荷傳導失調

髕骨反覆脫位、骨折復位不佳,青少年超載負荷運動。

骨內高壓

骨內靜脈回流受阻或動脈血流異常增多,關節內滲出增多均可使骨內壓增高,影響骨組織血液供應,使關節軟骨發生退化性改變。

肥胖

主要是由於肥胖引起機械性壓力增高,從而導致疾病出現。

繼發於多種炎性關節炎

如細菌性關節炎和結核性關節炎等。

繼發於代謝性疾病

如繼發於肢端肥大症、晶體沉積病、血紅素沉著病、褐黃病和神經病性關節病等。

繼發於關節創面損傷

由於嚴重關節外傷、關節內骨折、關節手術後、骨壞死及慢性損傷等修復不全所致。

疲勞、受寒、各種感染、過度負重和劇烈活動均可誘發膝關節炎。

骨關節炎是最常見的關節炎,也是導致老人疼痛致殘的首要病因,膝關節炎是骨關節炎中最常見的一種。骨關節炎人群總發病率在20%左右。女性多於男性,發病年齡多集中在40~65歲,高峰年齡在50歲。65歲以上人群的患病率達到68%,膝關節炎以女性發病為主,男性和女性病人發病率率的峰值分別為24.7%和54.6%。

中老人

中老人容易出現肥胖,致使膝關節負重大,中年以後人群本身有不同程度的關節退化性變、肥胖加重了這一點。

症狀

主要病變是膝關節軟骨的退化性變和繼發性骨質增生,是一種非對稱性、非炎症性、無全身性徵象的疾病,典型症狀為關節疼痛、晨僵、關節腫脹,嚴重者關節活動受限,甚至併發關節畸形。

疼痛

關節疼痛是最顯著的症狀。通常症狀限於局部,例如髕骨下疼痛,可有壓痛。主動伸屈膝關節時引起髕骨下摩擦感及疼痛為初期症狀。最初感到關節輕度不靈便,運動過量出現疼痛,休息後可緩解,從一個姿勢變為另一個姿勢時,開始活動感到不便和疼痛,例如從坐位到站起來走路時。但走一段時間後疼痛反而減輕,關節感到舒適,但過度活動、行走較長距離,則又會感到關節疼痛和活動受限。上台階、上下樓梯或上公共汽車時均感到吃力和疼痛,因而需用手抓住扶手協助,然而休息後疼痛又有緩解。但在末期沾黏,滑膜充血,關節囊變厚,因關節囊纖維化而短縮,關節活動時刺激了囊內神經而引起疼痛。

關節腫脹

腫脹是常見症狀和表現,可有關節積水,多數發生在不嚴重的外傷或輕度扭傷後引起。休息1~2個月後,關節腫脹可自行消退。可以很長時間沒有腫脹,但因輕微外傷而反覆腫脹。

晨僵

僵硬感是膝關節骨性關節炎的另一個主訴。其特點是膝關節僵硬感常出現在清晨起床後或是白天在一段時間關節不活動之後,而活動後關節疼痛減輕、活動度增加,故稱之謂「晨僵」。

膝關節周圍有壓痛,病情進展時膝關節活動受限,可引起失用性股四頭肌萎縮。若股四頭肌萎縮嚴重,則膝關節骨性突起明顯,顯得膝關節粗大。有時被動活動關節還可感覺到摩擦音。

關節畸形

重症病人持續進展可有膝內翻畸形,膝外翻畸形少見。

滑膜炎

可以出現關節積水,浮髕試驗呈陽性,檢查抽出的液體,質地黏稠,細胞含量不高,無結晶。主訴有慢性機械性疼痛的病人一般可見關節積水,急性疼痛時最為常見。

關節強直

長期的膝關節炎可致關節主動及被動活動困難甚至喪失,屈伸不利,引發關節強直。

關節內骨折

長期的膝關節炎進展,會引起關節面的損傷,引發關節面的骨折。

看醫

病人常因膝關節腫痛等關節症狀就診於骨科,結合病人的病史及臨床表現,通過實驗室檢查、影像學檢查、核素骨掃描等檢查來確診,並與類風濕性關節炎、急性風濕熱等病鑑別。

- 晨起自覺膝關節僵硬、活動後減輕者應及時就醫。

- 日常進行非體力勞動的活動時覺膝關節疼痛、活動受限者應及時就醫。

本病病人常因出現膝關節腫痛、僵硬等症狀就診於骨科。

- 有什麼症狀?(膝關節疼痛、腫脹、僵硬)症狀持續多久了?

- 既往膝關節有無外傷史?是否還有其他病史?

- 是否使用過藥物治療?

- 有無家族遺傳病史?

- 有無食物藥物過敏史?

實驗室檢查

本病病人實驗室檢查無特殊異常,血液常規、尿液常規、抗「O」、黏蛋白、類風濕因子等均在正常範圍。除全身性原發性骨性關節炎及伴有創傷性滑膜炎者外,紅血球沉降率在大多數病例中正常。滑膜液檢查色澤、透明度及黏蛋白凝塊試驗正常,白血球計數在(0.2~2)×10^9/L之間,鏡檢無細菌或結晶,但可見軟骨碎片和纖維,從碎片的數目可粗略估計軟骨退化程度。

病理檢查

病理檢查的特徵是關節軟骨發生進行性退化性改變,關節邊緣和關節軟骨下骨質有反應性變化,關節邊緣有新骨增生和關節面的硬化,這是機體對關節面承受能力減退的一種代償性反應。

影像學檢查

- 初期X線檢查可以正常,隨著關節軟骨的逐漸磨損和破壞,常表現為關節間隙狹窄,可以間接判斷關節軟骨的變薄。伴有較多滑膜積水時,偶有關節間隙變寬。當關節積水、韌帶鬆弛及關節面不對稱時,採用負重位攝片、攝內(外)翻張力片、一定投照角度的屈曲片,才能使膝關節間隙較準確地反映關節軟骨的厚度。常有骨質增生,又稱骨贅或骨刺。可見數個密度減低的囊性變透亮區。

- CT檢查能顯示骨質異常,描述軟骨異常的金標準。

- 磁振造影檢查,對透明軟骨的改變,磁振造影可直接從厚度、輪廓、信號三方面觀察關節軟骨。軟骨局部變薄、形態不規則、局限缺損及異常的信號(質子加權像缺損以低信號常見,T2加權像以高信號多見)。

- 核素骨掃描:核素骨掃描延遲像可敏感顯示骨性關節炎病人的骨局部異常活動灶的增強信號,其異常活動的發生、進展及消退早於X線平片所出現的改變,並與臨床有良好的相關。

關節鏡檢查

關節鏡檢查能直觀地看到膝關節內部的關節囊、滑膜、半月板、軟骨表面的變化,因此被很多人認為是診斷膝骨關節炎軟骨損傷的「金標準」。但關節鏡由於具有創傷性、視野小、技術要求高等多個弊端,不能作為診斷初期膝骨關節炎的最佳檢查方法。

- 近兩個月內反覆關節痛。

- 活動時有摩擦音。

- 膝關節晨僵小於30分鐘。

- 病人年齡大於40歲。

- 膝關節骨端肥大。

如病人符合上述條件,同時X線檢查提示病變關節的關節間隙變窄,軟骨下骨硬化及囊腫,關節邊緣骨質增生,可診斷為膝關節炎。

類風濕性關節炎

類風濕性關節炎多關節受累,有類風濕因子陽性,本病可只累及膝關節,且類風濕因子陰性。

急性風濕熱

- 發病急,全身症狀重,持續時間短。

- 關節表麵皮膚顏色發紅,皮溫增高。

- 受累關節疼痛、壓痛,典型的為遊走性,無關節功能障礙。

- 多伴風濕性心臟病變。

- X線檢查無異常。

僵直性脊椎炎

- 多發於15~30歲男性青壯年。

- 發病緩慢,間歇性疼痛,多關節受累。

- 脊柱活動受限,關節畸形,有晨僵。

- X線檢查示薦髂關節間隙狹窄模糊,脊柱韌帶鈣化,呈竹節狀改變。

- 實驗室檢查紅血球沉降率快或正常,(HLAB27)90%為陽性,類風濕因子多屬陰性。

化膿性關節炎

由化膿性細菌引發的關節炎,可通過關節液的穿刺培養細菌鑑別。

治療

本病多屬退化性變,已經損傷的關節軟骨在現有的醫療手段下無法逆轉,主要的治療手段包括充分休息,減重以及對症的藥物治療,保守治療無效的病人可選擇手術治療,如膝關節置換。

物理治療

熱敷、理療,關節及肌肉的運動練習。

局部制動治療

包括關節局部保護和關節的保暖,依靠輔助器械進行日常的生活功能的恢復練習。

局部外用藥物治療

局部藥物治療可使用各種非類固醇消炎藥(非類固醇類抗炎藥)的乳膠劑、膏劑、貼劑和非類固醇類抗炎藥擦劑(辣椒鹼等)。局部外用藥可以有效緩解關節輕、中度疼痛,且不良反應輕微。對於中重度疼痛可聯合使用局部藥物與口服非類固醇類抗炎藥。

控制疼痛藥物

普拿疼及非類固醇消炎藥(非類固醇類抗炎藥)是《美國風濕病學會(ACR)指南》中推薦用於本病治療的藥物。

普拿疼

雖然非類固醇類抗炎藥在控制本病病人輕、中度疼痛時比普拿疼更有效。但介於非類固醇類抗炎藥長期使用可能帶來的不良反應,2002年的《ACR指南》依舊把普拿疼作為本病病人控制疼痛的一線藥物。

非類固醇抗炎藥

2012年《ACR指南》指出,若使用最大劑量普拿疼(4g/d)後仍不能取得滿意的療效,則推薦使用口服或外用非類固醇類抗炎藥或關節腔內注射糖皮質類固醇,但需嚴格注意這些藥物使用的禁忌證及不良反應。對於具有發生消化道不良反應及消化道出血高危因素的病人,塞來昔布是非類固醇類抗炎藥中的最佳選擇。

Tramadol 類

對於具有非類固醇類抗炎藥使用禁忌證及使用非類固醇類抗炎藥不能有效緩解疼痛的病人, Tramadol 是其選擇之一。對於疼痛更嚴重或不能耐受 Tramadol 者,可考慮使用阿片類鎮痛劑。

改善病情類藥物及軟骨保護劑

包括雙醋瑞因、葡萄糖胺、鱷梨大豆未皂化物、多西環素等。此類藥物在一定程度上可延緩病程、改善病人症狀。

葡萄糖胺

可改善關節軟骨的代謝,提高關節軟骨的修復能力,保護損傷的關節軟骨,同時緩解本病的疼痛症狀,改善關節功能,延緩OA的病理過程和疾病進程。常用劑量每天不應<1500mg/d,否則療效欠佳。分2~3次服用,持續八週以上顯效,使用一年以上療效更穩定,可聯合非類固醇類抗炎藥使用。

硫酸軟骨素

改善滑膜和軟骨下骨的血液循環。能有效減輕本病的症狀,減輕疼痛,改善關節功能,減少非類固醇類抗炎藥或其他鎮痛藥的用量。

雙醋瑞因

雙醋瑞因是白血球介素(IL)-1抑制劑,可抑制軟骨降解、促進軟骨合成並抑制滑膜炎症。飯後服用,一般服用時間不少於三個月。

多西環素

具有抑制基質金屬蛋白酶的作用,可發揮抗炎效應,抑制一氧化氮的產生,減少骨的重吸收作用。可使膝關節的軟骨破壞減輕。

雙膦酸鹽

在本病治療中的主要作用機制是抑制破骨細胞溶解礦物質,同時防止礦物質外流。還可抑制膠原酶和攝護腺素E2,從而減少骨贅形成。

維他命A、維他命C、維他命E、維他命D

膝關節的軟骨損傷可能與氧自由基的作用有關,近年來的研究發現,維他命A、維他命C、維他命E可能主要通過其抗氧化機制而有益於OA的治療。維他命D則通過對骨的礦化和細胞分化的影響在本病治療中發揮作用。

關節腔注射

透明質酸(玻璃酸)

非藥物療法和單純鎮痛劑療效不佳的膝關節炎可採用關節腔內注射透明質酸(玻璃酸)類製劑治療。對減輕關節疼痛、增加關節活動度、保護軟骨均有效,治療效果可持續數月。對輕、中度的關節炎具有良好的療效。

糖皮質類固醇

對非類固醇類抗炎藥藥物治療4~6週無效的嚴重關節炎或不能耐受非類固醇類抗炎藥藥物治療、持續疼痛、炎症明顯者,可行關節腔內注射糖皮質類固醇。可緩解疼痛、減少滲出。療效持續數周至數月,但在同一關節不應反覆注射,注射間隔時間不應短於4~6個月。

對於經內科治療無明顯療效,病變嚴重及關節功能明顯障礙的病人可以考慮外科治療,以校矯正牙齒形和改善關節功能。外科治療的主要途徑是通過關節鏡手術和開放手術。

關節鏡手術

經內科規範治療仍無效者,可予關節內灌洗來清除纖維素、軟骨殘渣及其他雜質,此為關節清創術。或通過關節鏡去除軟骨碎片,以減輕症狀,此為游離體摘除術。此外,還有關節腔沖洗術、軟骨移植、軟骨下骨鑽孔術等。

截骨術

適用於由於肢體力線不對稱而引起骨關節炎的年紀較輕且單純累計單個間室的病人,可改善關節力線平衡,有效緩解病人的髖關節或膝關節疼痛。

人工關節置換術

對60歲以上、正規藥物治療反應不佳的進展性膝關節炎病人可予以關節置換,由此可顯著減輕疼痛症狀,改善關節功能。隨著材料及技術進步,現已對年齡限制不是很嚴格。

關節成形術

適用於膝OA末期患不宜行人工關節置換術者、全膝關節置換術失敗或者因感染不能行翻修術者。該術式將病變關節固定於功能位,從而使病變的膝關節成為一個相對穩定、無痛、能負重的關節。

中藥內服法

是指運用中醫四診確定疾病中醫證型,根據證型論治選方。膝關節炎常見證型有肝腎虧虛、勞傷瘀滯、陽虛寒凝,相應的治療方劑常用左歸丸、補腎活血湯、金匱腎氣丸等進行加減化裁。採用補腎活血的方藥內服,可以選擇黨參、懷牛膝、杜仲、川斷、桑寄生、補骨脂、路路通、伸筋草、尋骨風、當歸、血竭。口服祛風止痛膠囊。

敷貼法敷貼法

為中藥方劑製成散劑、膏劑或貼劑,直接敷貼於患處的方法。也可以採用溫經活血補腎散,藥用麻黃、桂枝、生川烏、生草烏、制乳沒、骨碎補、川斷等。自製膏藥可以使用大黃、黃柏、側柏葉、浮萍、紫草、元胡、雙花、艾灸粉等。頸腰關節易貼敷於患處治療骨性膝關節炎。

熏洗法

熏洗法是用藥物煮水後熏洗或噴霧治療膝關節炎。採用中藥熏蒸治療,中藥組成為獨活、桑枝、虎杖、千年健、蘇木、伸筋草、乳香、沒藥、桂枝、紅花、木瓜、透骨草等。

預後

大多數本病病人預後良好,只有極少數病人呈嚴重的進行性關節損害。一般不危及生命,少數嚴重者因關節畸形、功能障礙可致殘。

本病無法徹底治癒,已經破壞的關節軟骨無法修復,只能通過現有的治療手段控制病情發展。

本病只累及關節,一般不會危及病人生命。

重症病人在本病長期進展過程中可出現膝關節嚴重畸形,致殘。

建議本病病人每半年到醫院複診一次,可行體格檢查、影像學檢查跟進疾病進展。

飲食

病人飲食宜保持清淡,忌食油膩食物,控制體重,可多食鈣含量豐富的食物如牛奶、蛋類等,戒菸限酒,忌暴飲暴食,適當補充維他命。

- 飲食宜清淡,多吃牛奶、蛋類、豆製品、魚蝦、蔬菜和水果,必要時可補充鈣劑,增加多種維他命的攝入。烹調時少放動物油,適當增加牛筋、魚皮、海參、木耳、海帶、山藥等食物的攝入量。

- 保證每天都吃一些富含維他命的食物,禁服鐵或含鐵的綜合維他命。因為鐵與疼痛、腫脹和關節損傷有關。

- 忌食油膩食物及辛辣刺激食物。

照護

本病病人應注意日常補鈣,不得劇烈運動,寒冷潮濕天氣做好關節保暖。病人應每半年到醫院複診一次,服用非類固醇類抗炎藥的病人應該注意藥物不良反應,及時就醫。

- 日常生活中,提醒病人行、走、站、坐都要保持良好的姿態,以減輕畸形的發生。同時囑病人堅持功能鍛煉,避免關節負重運動,保持各個關節的生理活動度。保持適度合理的運動,不過量運動並防止急慢性損傷,老人應避免劇烈運動,以散步、太極拳等和緩運動為主。

- 家屬及病人應學習相關膝關節炎的知識,避免日常生活中誘發其急性發作的誘因。

- 疼痛較輕者,可給予關節按摩、熱敷,或囑病人稍做休息。疼痛較重者,首先要讓病人臥床休息,給予病人疼痛關節的理療或遵醫囑給予非類固醇抗炎藥。

病人應每半年一次到醫院複診,通過行體格檢查、影像學檢查等跟進疾病的進展。

家屬應充分關心病人,給予病人心理安慰及生活照顧,幫助病人樹立戰勝疾病的信心。病人需要保持良好的心理狀態,保持精神愉快也是預防疾病復發的重要因素。

需要遵醫囑服用非類固醇類抗炎藥的病人,應注意牙齦流血、鼻腔出血、胃腸道不適等不良反應,如有不適,及時就醫。

預防

由於病因不清,尚難從根本上對本病進行預防。預防措施主要是減少或消除危險因素,如通過糾正先天性或獲得性解剖異常或功能障礙、減少職業性或運動性關節損傷、節制飲食避免肥胖等措施來減輕關節過度的機械應力。

出現膝關節腫痛者可通過核素骨掃描、X線檢查進行篩檢。

初期預防

50歲以上的婦女有效地減肥是預防骨關節炎一些其他疾病,如類風濕性關節炎、滑膜炎等。在飲食上,應多吃含維他命豐富的食物,如青菜、韭菜、菠菜、甜椒、柑橘、柚子、奇異果、酸棗等含維他命C較多的食物,奶類、蛋黃、動物肝臟、海魚等含維他命D較多也應多食,植物油、穀類、堅果也可適當攝入。

中期預防

中期預防的重點在於初期發現並阻止疾病發展骨關節炎的初期症狀是關節局部疼痛,並在活動時痛感加重、休息時減輕,可伴有腿發軟、欲跌倒的感覺,有時還有絞索現象。隨著病情的發展,疼痛逐漸加重並呈持續性,關節活動受限,最後發生變形。關節創傷如半月板、叉韌帶的損傷,錯誤的鍛煉方法等均可造成創傷性骨關節炎。因此,在活動時如發生創傷,應及時到醫院檢查治療,防止造成進一步損傷。造成骨關節炎的還有一些其他疾病,如滑膜炎等,因此應儘早治療原發病,以防造成關節嚴重損壞。

末期預防

末期預防要阻止關節功能障礙,減輕病人痛苦並給予相應的臨床治療。50歲以上的女性平時可進行加強肌肉的力量的運動,進行股四頭肌的鍛煉有助於保持膝關節的穩定性,有氧運動可以抑制功能障礙的發生。