骨腫瘤

概述

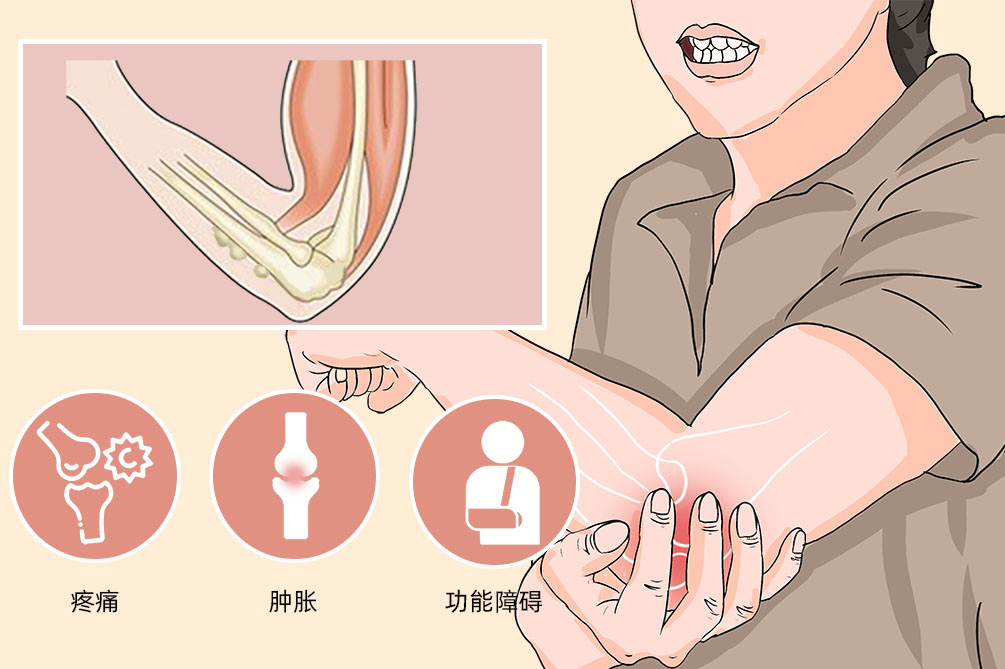

凡發生在骨內或起源於各種骨組織成分的腫瘤,不論原發性、繼發性還是轉移性統稱為骨腫瘤。良性原發性骨腫瘤比惡性多見,良性以骨軟骨瘤和軟骨瘤多見,惡性以骨肉瘤和軟骨肉瘤多見,主要臨床表現為疼痛與壓痛、局部腫塊和腫脹、功能障礙和壓迫症狀以及病理性骨折。骨腫瘤的治療以外科分期為指導,手術治療配合放療、化療及其他治療,儘量達到既切除腫瘤又可保全肢體。良性骨腫瘤易根治,預後良好,惡性骨腫瘤發展迅速,預後不佳,死亡率高。

- 就診科別:

- 骨科、腫瘤內科

- 英文名稱:

- Bone Tumors

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 病理性骨折

- 治療周期:

- 1~2年

- 臨床症狀:

- 疼痛與壓痛、局部腫塊和腫脹、功能障礙和壓迫症狀

- 好發人群:

- 無

- 常用藥物:

- 胺甲蝶呤、 Cisplatin 、 Vincristine

- 常用檢查:

- X線檢查、CT和磁振造影檢查、病理檢查、生化測定

良性骨腫瘤

常見類型有骨樣骨瘤、骨軟骨瘤、軟骨瘤等。

交界性骨腫瘤

骨巨細胞瘤。

原發性惡性骨腫瘤

常見類型有骨肉瘤、軟骨肉瘤、惡性纖維組織細胞瘤、尤因肉瘤、惡性淋巴瘤、骨髓瘤、脊索瘤等。

轉移性骨腫瘤

常見轉移來源有乳癌、攝護腺癌、肺癌、甲狀腺癌和腎癌。

其他病損

骨囊腫、動脈瘤性骨囊腫、骨嗜酸性肉芽腫、骨纖維結構不良以及關節與腱鞘的瘤樣病損及腫瘤。

病因

骨腫瘤目前發病原因尚不清楚,一般認為可能與基因變異有關。有研究表明,尤因肉瘤一般存在的同一基因突變,部分多發性骨軟骨瘤和纖維樣增殖症與家族遺傳有關。

骨腫瘤的發病因素很複雜,目前還沒有確切的病因。內因有素質學說、基因學說、內分泌學說等;外因有化學元素物質和內外照射慢性刺激學說、病毒感染學說等,部分多發性骨軟骨瘤和纖維樣增殖症與家族遺傳有關。骨的良性腫瘤可以惡性變,如多發骨軟骨瘤可惡變為軟骨肉瘤。

遺傳因素

遺傳和基因突變。

不潔飲食

發霉的食物含有毒素,可能致癌。

日常壓力

壓力會導致身體疲憊,免疫功能下降,內分泌失調,體內酸性物質沉積。

接觸放射性、化學物質

特殊的職業會經常接觸到一些放射性的物質或有毒有害的化學物質,人體長時間的吸入或者接觸後會導致骨腫瘤發病概率增加。

骨腫瘤在人群中發病率約為0.01%,在骨腫瘤中良性比惡性多見,良性占50%,惡性占40%,腫瘤樣病變占10%左右。骨腫瘤發病與年齡有關,如骨肉瘤多發於青少年,骨巨細胞瘤多發於成人。

所有人群均可能發生,骨腫瘤發病與年齡有關,如骨肉瘤多發於青少年,骨巨細胞瘤多發於成人。

症狀

骨腫瘤的典型表現是疼痛與壓痛、局部腫塊和腫脹、功能障礙和壓迫症狀、病理性骨折,末期惡性骨腫瘤可出現貧血、消瘦、食慾缺乏、體重下降、低熱等全身症狀。遠處轉移多為血行轉移,偶見淋巴轉移。

骨樣骨瘤

疼痛

有夜間痛,進行性加重,多可服用阿斯匹靈止痛,並以此作為診斷依據。若病損在關節附近,可出現關節炎症狀,影響關節功能。

骨軟骨瘤

可長期無症狀,若腫瘤壓迫周圍組織或其表面的滑囊發生炎症,則可產生疼痛。

軟骨瘤

無痛性腫脹和畸形,有時因病理性骨折或偶然發現。

骨巨細胞瘤

疼痛和腫脹

與病情發展相關,局部腫塊壓之有桌球樣感覺和壓痛,病變的關節活動受限。

骨肉瘤

局部疼痛

多為持續性,逐漸加重,夜間尤重。

局部腫塊

可伴有局部腫塊,附近關節活動受限。

局部皮溫升高

局部表麵皮溫升高、靜脈怒張。

全身惡病質

可伴有全身惡病質表現,如貧血、消瘦、食慾缺乏、體重下降、低熱等。

軟骨肉瘤

疼痛

開始為隱痛,後來逐漸加重。

腫脹

腫塊增長緩慢,可產生壓迫症狀。

骨纖維肉瘤

疼痛和腫脹

隱痛逐漸加重,可產生壓迫症狀。

尤因肉瘤

局部疼痛和腫脹

進行性加重。

全身症狀

全身情況迅速惡化,常伴有低熱、白血球增多和紅血球沉降率加快。

惡性淋巴瘤

疼痛和腫塊常發生病理性骨折。

骨髓瘤

無症狀期

長短不定,少數病人以背痛為首發症狀。

疼痛、病理性骨折、高鈣血症、貧血和惡病質

廣泛的骨骼溶骨性破壞引起。

脊索瘤

疼痛和腫塊

壓迫症狀

壓迫骶神經可出現大小便困難或失禁,壓迫直腸和膀胱引起直腸和膀胱刺激征。

轉移性骨腫瘤

疼痛、腫脹、病理性骨折和脊髓壓迫,疼痛最為常見。

骨囊腫

多數無明顯症狀,有時局部隱痛或僅體局部腫脹。

末期惡性骨腫瘤可出現貧血、消瘦、食慾缺乏、體重下降、低熱等全身症狀,骨腫瘤轉移病人出現相應症狀。

病理性骨折

輕微外傷引起病理性骨折是某些骨腫瘤的首發症狀,也是惡性骨腫瘤和骨轉移癌的常見併發症,腫瘤常因創傷被初期發現。

功能障礙和壓迫症狀

臨近關節的腫瘤,由於疼痛和腫脹可使關節活動功能障礙。脊髓腫瘤可引起壓迫症狀,甚至出現截癱,位於骨盆的腫瘤可引起消化道和泌尿生殖系統機械性梗阻症狀。

看醫

骨腫瘤的治療以外科分期為指導,手術治療配合放療、化療及其他治療,儘量達到既切除腫瘤又可保全肢體。良性骨腫瘤易根治,預後良好,惡性骨腫瘤發展迅速,預後不佳,死亡率高。

如發現以下症狀,應及時就醫,在醫生的指導下進一步檢查:

疼痛與壓痛

疼痛是腫瘤生長迅速的最顯著症狀。

局部腫脹和腫塊

良性腫瘤常表現為質硬而無壓痛的腫塊,生長緩慢,通常被偶然發現。惡性腫瘤多見局部腫脹和腫塊發展迅速,局部血管怒張反應腫瘤的血運豐富。

功能障礙和壓迫症狀

臨近關節的腫瘤,由於疼痛和腫脹可使關節活動功能障礙。

病理性骨折

輕微外傷引起骨折是某些骨腫瘤的首發症狀。

- 優先考慮去骨科就診。

- 檢查發現為惡性骨腫瘤,需要放療、化療應去腫瘤科就診。

- 因為什麼症狀來就診的?

- 疼痛是一過性的還是持續的?有無加重?有無紅腫及局部溫度升高?

- 目前都有什麼症狀?(如腫脹、局部壓迫症狀等)

- 是否有以下症狀?(如關節活動障礙、體重下降、貧血等)

- 既往有無其他部位的癌症病史?有無家族史?

放射學檢查

對明確骨腫瘤性質、種類、範圍及決定治療方針都能提供有價值的資料,是骨腫瘤重要的檢查方法。良性骨腫瘤形態規則,與周圍正常骨組織界限清楚,以硬化邊為界,骨皮質因膨脹而變薄,但仍保持完整,無骨膜反應,惡性腫瘤的影像不規則,邊緣模糊不清,溶骨現象較明顯,骨質破壞、變薄、斷裂、缺失,原發性惡性腫瘤常出現骨膜反應,其形狀可呈陽光放射狀、蔥皮樣及Codman三角。

病理檢查

病理組織學檢查被認為是一種準確率最高的診斷方法,但如取材部位不當,也能造成診斷上的失誤,所以病理檢查尚須結合臨床及X線檢查,常用取材及檢查方法有針吸切片檢查、切開切片檢查、冰凍切片、石蠟切片等。

放射性核素檢查

可用於骨轉移瘤的初期診斷。

CT與磁共振

能較早發現病變組織,準確率高。

其他

骨肉瘤時紅血球沉降率加快,成骨性轉移性骨腫瘤鹼性磷酸酶可增高。

臨床表現

疼痛與壓痛,局部腫塊和腫脹,功能障礙和壓迫症狀,病理性骨折,惡病質等典型症狀。

影像學檢查

X線檢查

溶骨性、成骨型、混合型,骨沉積和腫瘤骨。良性骨腫瘤形態規則,與周圍正常骨組織界限清楚,以硬化邊為界,骨皮質因膨脹而變薄,但仍保持完整,無骨膜反應,惡性腫瘤的影像不規則,邊緣模糊不清,溶骨現象較明顯,骨質破壞、變薄、斷裂、缺失,原發性惡性腫瘤常出現骨膜反應,其形狀可呈陽光放射狀、蔥皮樣及Codman三角。

CT與磁共振檢查

腫瘤範圍及侵襲程度。

ECT檢查

明確病損範圍,但不能單獨作為診斷依據,需經X線平片或CT證實。

DSA檢查

腫瘤血供情況。

其他

超音波檢查、脊髓造影、關節對比造影等結果可作為參考。

病理檢查

病理組織學檢查可確診。

骨膿腫

慢性感染病史,影像檢查竇道及可延伸至生長板,可發生於骨皮質區或髓內。

血管瘤

40-60歲多發,可無症狀。最常見於顱骨,其次顱骨,管狀骨較少見。影像學檢查為溶骨性病灶,垂直條紋,蜂窩狀改變,磁振造影高信號邊界清楚病灶。

疲勞骨折

外傷病史,典型部位為股骨和蹠骨,橫行骨折及周圍修復。

治療

骨腫瘤的治療應以外科分期為指導,手術療法應按外科分期來選擇手術界限和方法,儘量達到既切除腫瘤,又可保全肢體,配合化療、放療及血管栓塞治療等其他療法。

病理性骨折治療

局部予以適當固定,減輕病人痛苦。

惡病質一般治療

補充營養,促進食慾及減少浪費型代謝,也可考慮應用調和氣血、扶正固本類中藥等。

緩解疼痛

阿片類藥物、局部姑息性放療。

骨肉瘤

MAP方案(大劑量胺甲蝶呤、 Doxorubicin 和 Cisplatin )作為Ⅰ類推薦用於骨肉瘤的一線治療,對於無轉移的骨肉瘤病人加用米伐木肽可改善預後。索拉非尼和依維莫司聯合用於進展期或轉移性骨肉瘤病人的二線治療,瑞戈非尼也可作為二線治療藥物。

尤文肉瘤

尤文肉瘤病人需首先接受至少9周的化療,儘管在化療前已進行了分期,但在開始局部治療前需再次分期。對於無轉移的尤文肉瘤,建議採用VDC-IE( Vincristine 、放線菌素D、環磷醯胺、 Doxorubicin 、異環磷醯胺和 Etoposide )方案,但對於有存在腫瘤轉移的病人則建議採用VDC( Vincristine 、放線菌素D、環磷醯胺)方案,此為臨床治療要點。另外,由於化療與病人生存率密切相關,尤文肉瘤的術後化療時間必須足夠,根據具體方案,時間一般為28~49周。對於進展期或轉移性尤文肉瘤的二線治療,採用以 Irinotecan 為基礎,酌情添加替莫唑胺和(或) Vincristine 的方案。

骨巨細胞瘤

地舒單抗可用於不可切除或切除,可能導致嚴重功能障礙的骨巨細胞瘤病人。

軟骨肉瘤

軟骨肉瘤缺乏有效化療方案,尤其是經典型和去分化型。達沙替尼是一種酪氨酸激酶抑制劑,被推薦用於廣泛轉移的軟骨肉瘤的治療,但療效並不理想。

脊索瘤

針對脊索瘤的全身治療,沒有明確有效的強烈推薦藥物,可以嘗試伊馬替尼、達沙替尼及舒尼替尼。

刮除植骨術

適用於良性骨腫瘤及瘤樣病變,術中徹底刮除病灶至正常骨組織,藥物或理化方法殺死殘留瘤細胞後置入填充物。

外生性骨腫瘤的切除

適用於良性骨腫瘤,如骨軟骨瘤切除術,手術的關鍵是完整切除腫瘤骨質、軟骨帽及軟骨外膜,防止復發。

保肢治療

適用於惡性骨腫瘤,手術的關鍵是採用合理外科邊界完整切除腫瘤,廣泛切除的範圍應包括瘤體、包膜、反應區及其周圍的部分正常組織,即在正常組織中完整切除腫瘤,截骨平面應在腫瘤邊緣3~5公分 ,軟組織切除範圍為反應區外1~5公分 。實踐證明保肢治療與截肢治療的主存率和復發率相同,局部復發率為5%-10%。

截肢治療

對於末期病人,或者經其他治療無效的病人,可以考慮進行截肢治療。

放射療法可強有力地影響惡性腫瘤細胞的繁殖能力,對於某些腫瘤術前術後配合放療可控制病變和緩解疼痛,減少局部復發率,病變廣泛不能手術者可單獨放療。尤因肉瘤對放療敏感,能有效控制局部病灶,可在化療後或與化療同時進行,骨肉瘤對放療不敏感。

骨腫瘤的治療,目前仍是採用化療為主的綜合治療,可以提高病人的生存率和保肢率,有利於後繼的手術治療。

血管栓塞治療

血管栓塞治療是應用血管造影技術,施行選擇性或高選擇性血管栓塞以達到治療目的,可用於栓塞血管豐富的腫瘤的主要血管,減少術中出血;不能切除的惡性腫瘤也可行姑息性拴塞治療,為腫瘤的手術切除創造條件。局部動脈內插管化療輔以栓塞療法或栓塞後輔以放療,可得到更好的療效。

惡性骨腫瘤的溫熱-化學療法

可以起到熱療與化療的疊加作用。

免疫治療

尚沒有明確的結果,但此領域的研究非常活躍。

預後

骨腫瘤預後與腫瘤的良惡性及分期相關,良性骨腫瘤預後一般較好;惡性骨腫瘤中骨肉瘤、尤因肉瘤預後較差,但近年來由於初期診斷和化療迅速發展,5年存活率提高至50%以上;軟骨肉瘤、惡性淋巴瘤預後較好;骨髓瘤、轉移性骨腫瘤預後差。

能治癒,但良性腫瘤可能復發,惡性腫瘤可能出現轉移。

良性腫瘤一般不影響自然壽命;惡性腫瘤與惡性程度及分期有關,骨肉瘤、尤因肉瘤預後較差,但近年來由於初期診斷和化療迅速發展,5年存活率提高至50%以上;軟骨肉瘤、惡性淋巴瘤預後較好;骨髓瘤、轉移性骨腫瘤預後差。

根據醫囑定期複診,手術後應當複診,放化療後應定期複診。

飲食

骨腫瘤的病人應補充營養,促進食慾及減少浪費型代謝,合理、均衡地分配各種營養物質,合理控制總熱量。

- 忌煙、酒。

- 忌辛辣刺激性食物,如蔥、蒜、姜、花椒、辣椒、桂皮等。

- 忌肥膩食物,忌油炸食物。

- 忌發物,如韭菜、桃子、花生、芒果、海鮮、菌菇等。

照護

骨腫瘤的護理包括心理支持,使病人恐懼減輕或消除;適當活動,促進關節功能恢復;預防病理性骨折,促進復健。

繼續進行功能鍛煉,防止肌肉萎縮、關節強直和靜脈栓塞形成。

定期複查,檢查腫瘤是否復發、轉移。

良性骨腫瘤行病灶刮除術後可能出現復發的情況,病人應遵醫囑,定期複查,以便復發後及時治療。

預防

由於骨腫瘤病因不明,建立良好的生活習慣對預防疾病發生,或避免疾病進一步加重有益處。

對有疑似症狀的病人進行X片、CT及磁共振檢查。

生活預防與調理

加強體育鍛煉,增強體質,提高對疾病的抵抗力,增強免疫功能,預防病毒感染;減少和避免放射性輻射,尤其在青少年骨骼發育時期;避免外傷,特別是青少年發育期的長骨骺部。

飲食預防與調理

改變不良生活習慣,少吃或不吃亞硝酸鹽濃度高的酸菜、鹹魚等,少吃苯並芘含量高的烘烤熏制及油炸食品,少食帶有較多黃霉曲素等發霉、發酵的食物。

精神調理

保持性格開朗,心情舒暢,遇事不怒。