十二指腸球部潰瘍

概述

十二指腸球部潰瘍是指各種致病因子的侵蝕和黏膜的防禦功能失衡,導致十二指腸球部黏膜完整性被破壞,形成黏膜缺失或穿鑿樣病變。在臨床上較為多見,約占十二指腸潰瘍的95%,呈慢性病程,幽門桿菌感染和胃酸分泌過多被認為是最主要的致病因素。本病有一定的自愈性,但會反覆發生,預後良好,一般不會發生癌變。

- 就診科別:

- 消化內科、急診科

- 英文名稱:

- duodenal bulbar ulcer

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 十二指腸出血、十二指腸穿孔、幽門阻塞

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

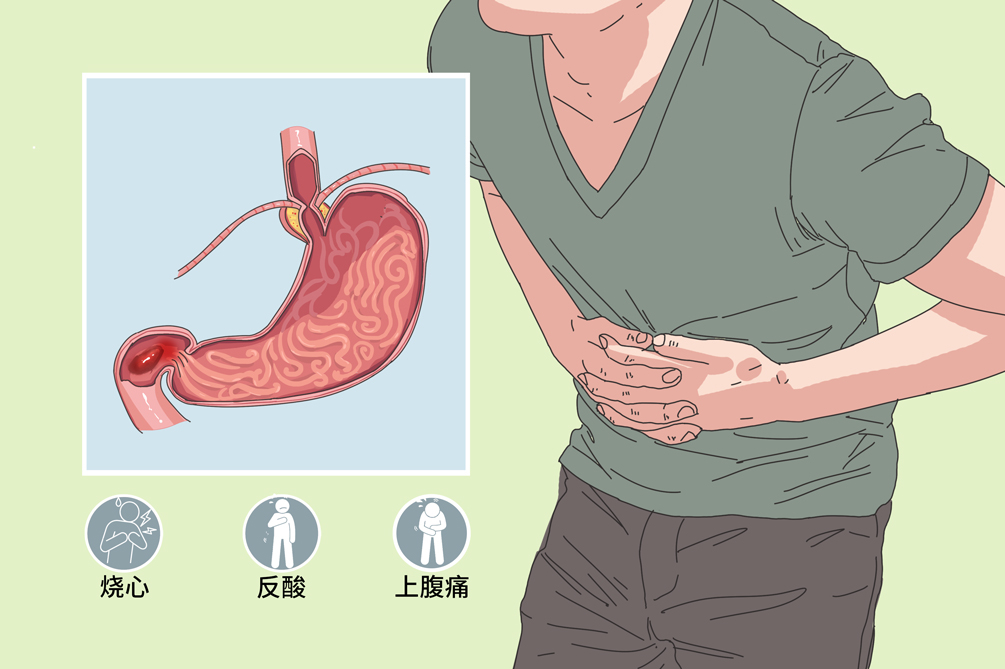

- 周期性的上腹痛、反酸、燒心

- 好發人群:

- 幽門桿菌感染者、長期服用某些抗炎藥物者、吸菸和飲酒者

- 常用藥物:

- Omeprazole 、 Hydrotalcite 、甲硝唑

- 常用檢查:

- 便常規、胃鏡、黏膜切片檢查、X線鋇餐造影、C13呼氣試驗

十二指腸球部潰瘍在內鏡下的表現可以分為三期:

活動期(A)

活動1期

潰瘍表面新鮮白苔,有時可見新鮮出血,未出現再生上皮。

活動2期

潰瘍白苔平坦均勻,潰瘍周邊可見再生上皮,黏膜皺襞出現修復集中的趨勢。

癒合期(H)

癒合1期

潰瘍修復達50%,白苔消失、變薄,白苔直徑與潰瘍周邊再生上皮之比為1:1。

癒合2期

潰瘍修復超過90%,白苔基本消失,僅僅殘餘線狀的或點狀白苔。

疤痕期(S)

疤痕1期

潰瘍白苔消失,缺損黏膜被再生上皮覆蓋,僅餘紅點狀再生上皮或者紅暈。

疤痕2期

潰瘍完全修復,無白苔覆蓋,可見黏膜皺襞集中,白色線狀的或星狀的疤痕。

病因

目前十二指腸球部潰瘍的病因仍未完全闡明,現有證據認為其為一種多因素導致的疾病,包括環境因素、遺傳因素和其他因素等。本病一般無傳染性,合併幽門桿菌感染的病人,病原體可經口-口、糞-口途徑傳播。好發於青壯年男性、幽門桿菌感染者,及長期抗炎藥物應用者。常因某些不良的生活方式誘發,如吸菸、進食刺激性食品和應用阿斯匹靈和非類固醇類解熱鎮痛抗炎藥(NSAID)等。

幽門桿菌感染

十二指腸球部潰瘍與幽門桿菌感染有密切的關係,約95%以上的十二指腸球部潰瘍與幽門桿菌感染有關。把幽門桿菌感染而引發炎症的胃黏膜比作「漏雨的屋頂」,胃酸比作「雨水」,在不下雨時是乾燥的,即無酸無潰瘍、抑制胃酸後潰瘍可以短期癒合,但是漏雨的屋頂沒有解決,潰瘍仍會發作。在根除幽門桿菌後黏膜修復才可以長期預防,達到治癒的目的。

十二指腸黏膜化生

十二指腸球部連接「胃的出口」與幽門,向右後方走行,長約5公分,在近幽門2.5公分的腸管,腸壁較薄,黏膜面光滑,是十二指腸潰瘍的好發部位。胃酸的高分泌、十二指腸酸負荷過重導致的十二指腸球部黏膜化生(即該部位的黏膜向胃黏膜轉化),更有利於幽門桿菌定植,也更容易產生潰瘍。

胃酸和胃蛋白酶的侵蝕作用

胃大部切除術可以使十二指腸球部潰瘍永久治癒,證實胃酸是十二指腸球部潰瘍的重要病因。潰瘍的發生被認為是胃酸和胃蛋白酶自身消化的結果,胃蛋白酶依賴胃酸發揮活性,抑制胃酸可以間接抑制胃蛋白酶。

藥物因素

非類固醇類抗炎藥(NSAID)、抗血小板藥物、糖皮質類固醇可以破壞黏膜的屏障,損傷其防禦修復功能,導致十二指腸球部潰瘍。如阿斯匹靈可減少調節胃腸道血流和黏膜功能的攝護腺素的生成,幽門桿菌感染可加重藥物的損傷作用。

胃十二指腸動力異常

胃排空過快使得十二指腸球部的酸負荷過重,黏膜受損誘發潰瘍。胃排空障礙時和食物停留過久刺激胃細胞分泌過量的促胃液素,導致胃消化液分泌過多。

遺傳因素

部分十二指腸球部潰瘍的病人有該病的家族史,十二指腸球部潰瘍的病人胃酸分泌量明顯高於正常人,十二指腸球部潰瘍的病人分泌胃酸的細胞比正常人高出一倍左右,提示可能存在遺傳易感性,但是該細胞個體間的差異也較大。隨著研究的深入,遺傳因素在該病發病中的被認為作用不大。

吸菸

吸菸者十二指腸球部潰瘍發病率比不吸菸者高兩倍,且長期吸菸影響潰瘍的癒合和容易促進潰瘍的復發。

刺激性飲料

酒、咖啡、濃茶、碳酸飲料會刺激胃酸的分泌,誘發和加重十二指腸球部潰瘍。

精神因素

長期的精神緊張、焦慮、憂鬱可誘發應激性潰瘍,可能與神經內分泌調節有關。

進食不規律

影響胃腸道的蠕動功能,且消化液分泌失調,誘發疾病。

十二指腸潰瘍發病率較高,臨床上明顯多於胃潰瘍(兩者比例約為3:1)。其中十二指腸球部潰瘍尤為常見,其可發生於任何年齡段,但青壯年最為常見,以20~50歲居多,男性明顯高於女性,比例可達2:1~5:1。調查認為約10%的人一生中患有潰瘍病,在不同的國家和地區發病率存在較大的差異,在經濟條件較為落後的發展中國家較高。

合併有幽門桿菌感染者可經口-口途徑、糞-口途徑傳播,如接吻、共用餐具、飲用水不潔等。

青壯年男性

年輕人社會壓力較大,工作節奏快,老人胃酸分泌較少,此病情男性多發與不健康的生活方式有關,如吸菸、飲酒、愛吃辛辣刺激性食物、作息不規律。

幽門桿菌感染者

幽門桿菌感染是十二指腸球部潰瘍的獨立危險因素,正常的胃黏膜可以抵抗胃酸和胃蛋白酶的侵蝕作用,幽門桿菌感染後導致黏膜局部炎症反應,削弱黏膜的屏障作用,導致疾病的發生。

長期服用某些抗炎藥物者

冠心病PCI術後的病人需要長期服用雙聯抗血小板藥物,如阿斯匹靈、保栓通,其出現潰瘍合併出血的概率遠高於正常人,各種原因服用糖皮質類固醇的病人出現潰瘍的概率較高。

症狀

十二指腸球部潰瘍的臨床表現不一,多數表現為節律性、周期性上腹部疼痛,少數僅有上腹部不適感和消化不良,部分可無任何臨床症狀,以嘔血、板狀腹(腹肌強直)為首發臨床表現。

十二指腸球部潰瘍主要以上腹部疼痛為主。

疼痛的部位

十二指腸球部潰瘍疼痛多位於上腹部,兩側肋骨中間稍偏右側,部位比較局限,可向背部、兩側肋骨緣、胸部放射。如果出現全腹部疼痛時需要考慮穿孔合併瀰漫性腹膜炎的情況。

疼痛的節律

與進食有固定的關係。十二指腸球部潰瘍的疼痛常發生在飯前飢餓時,進飯後可緩解。夜間1:00~2:00時為胃酸分泌的高峰,病人可有夜間疼醒的症狀。若潰瘍疼痛的節律消失,常常說明潰瘍出現併發症,如穿孔、梗阻。

疼痛的性質

隱痛、鈍痛、燒灼樣痛,程度較輕時可以忍受,當出現持續性劇痛提示穿孔。

疼痛周期性

疼痛可持續幾日、幾週或幾月後緩解,緩解後再發作。冬季季節交替時多發。

反酸

部分病人表現為唾液增多、酸逆流。

燒心

胸骨後燒灼感是潰瘍病人較常見的臨床表現。

食慾改變

食慾通常良好,而且往往由於頻繁進食以緩解疼痛體重常常增加,但十二指腸球部潰瘍併發慢性復發的梗阻時,可出現噁心、嘔吐、早飽和食慾減退、體重可以減輕。

出血

當潰瘍基底的血管被侵蝕時,可發生不同程度的出血,是本病最常見的併發症。根據出血量不同臨床表現不一,最常見的是嘔血和黑便。

穿孔

潰瘍發展穿透整個腸壁,一般發生在十二指腸前壁,穿孔後內容物漏入腹腔引起腹膜炎,急性穿孔時腹肌強直如木板(板狀腹)、腹部壓痛、反跳痛。

幽門阻塞

反覆的潰瘍、疤痕攣縮,幽門變形、狹窄,食物不易通過。嘔吐是病人的常見症狀,病情嚴重時會出現水電解質不平衡。

看醫

十二指腸球部潰瘍及早診斷對於改善症狀、預防併發症及其重要,對於高危人群,建議及早篩檢。對於有疑似十二指腸球部潰瘍臨床表現的病人更應該及時消化內科就診以明確診斷。胃鏡和黏膜切片檢查是診斷的金標準,注意與胃潰瘍和功能性消化不良等疾病鑑別。

- 對於長期吸菸、飲酒、生活不規律、有幽門桿菌感染家族史的病人,應定期體檢,若醫師體檢發現十二指腸球部潰瘍的體徵,需要在醫生的指導下進一步檢查。

- 出現節律性、周期性上腹部疼痛的症狀,高度疑似十二指腸球部潰瘍時,應及時就醫,完善胃鏡檢查以明確診斷。

- 已經確診十二指腸球部潰瘍的病人,若出現嘔血、腹部劇痛、板狀腹、昏迷、四肢濕冷時,應立即就醫。

- 當病人疼痛加劇,噁心、嘔血甚至出現冷汗、面色蒼白、肢體發冷、休克等症狀時,應立即到醫院就診。

- 大多病人優先考慮去消化內科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症,如大量嘔血、腹肌強直、昏迷等,可到相應科別就診,如急診科、胃腸外科。

- 有沒有腹痛症狀?(如果有腹痛,持續時間多久了,疼痛部位在哪,性質如何)

- 有沒有反酸燒心和食慾改變?

- 有沒有發作性的噁心嘔吐?大便情況如何,有沒有黑便?

- 服用過什麼治療的藥物嗎?有沒有緩解?什麼情況下可以緩解?

- 有沒有吸菸史、飲酒史?有沒有抗炎類藥物應用史?

- 家庭中有沒有幽門桿菌感染的情況?

- 既往有沒有其他胃腸道疾病的病史?

體格檢查

發作期可有上腹部按壓痛,若出現穿孔時有腹肌緊張、板狀腹、壓痛、反跳痛。

胃鏡和黏膜活組織檢查

胃鏡檢查是確診消化性潰瘍的主要方法。胃鏡可直接觀察病變部位,確定潰瘍部位、大小、數目、形態及潰瘍周圍黏膜情況,更重要的是可進行活組織檢查以明確良惡性。

影像學檢查

X線鋇餐造影

適合於胃鏡檢查有禁忌症或不願接受胃鏡檢查的病人,發現「龕影」是診斷該疾病可靠的徵象,龕影是形似佛龕的影象特徵,由鋇劑填充潰瘍的凹陷部分所造成,一般呈圓形、橢圓形或線性,邊緣光滑。若所見十二指腸球部畸形,也間接提示十二指腸球部潰瘍的可能。

腹部CT

對診斷十二指腸球部潰瘍並穿孔,以及與惡性疾病的鑑別有重要的作用。

實驗室檢查

血液常規

部分潰瘍病人長期慢性出血,會出現貧血的情況,紅血球、血紅素、平均紅血球體積、紅血球平均血紅素濃度降低。

便常規

檢查結果如果現實隱血(+)則提示潰瘍有活動性出血。

幽門桿菌檢查

分為有創和無創的檢查。無創性檢查痛苦小,臨床較常用的C13呼氣試驗,放射性較低,非侵入性檢查,常見的還有C14呼氣試驗、糞便Hp抗原檢測。有創檢測需要藉助內鏡取胃黏膜組織切片檢查,包括快速尿素酶試驗、組織學檢測、幽門桿菌培養。

- 有周期性、節律性上腹部疼痛(多空腹痛、飢餓痛、夜間痛),疼痛與進食的關係特點(進食後疼痛緩解),可初步診斷十二指腸球部潰瘍。

- 胃鏡和黏膜切片檢查是診斷的金標準、確診的依據。

胃潰瘍

胃潰瘍多發生在>50歲以上的中年人,疼痛的部位為劍突(兩側肋骨中間的骨頭)下正中或稍偏左側。多在進食後約1小時出現腹痛,至下一飯前逐漸緩解,並常伴隨噁心、腹脹。發病無季節性。通過胃鏡檢查可進行鑑別。

功能性消化不良

常表現為上腹痛、反酸、噯氣、早飽、噁心、嘔吐、腹脹等,部分病人臨床症狀酷似潰瘍。胃鏡檢查提示完全正常或輕度胃炎,這一點與十二指腸球部潰瘍不同,可以進行鑑別。

慢性膽囊炎和膽結石

常與進食油膩飲食有關,表現右上腹痛,疼痛可向右肩背部放射,伴發熱、黃疸、噁心、嘔吐等臨床症狀。右上腹可有壓痛,典型表現不難與十二指腸球部潰瘍鑑別。對於不典型者可藉助腹部超音波、CT等進行鑑別診斷。

胃癌

兩者主要依靠胃鏡檢查或無法行胃鏡時行X線鋇餐造影檢查,結合病理學檢查即可進行鑑別。

胃泌素瘤

可進行血鉻粒素A和胃泌素檢查,胃泌素瘤病人可見胃泌素水平升高,結合生長生長抑素受體顯像、PET-CT掃描檢查即可與十二指腸球部潰瘍進行鑑別。

治療

本病確診後一般採用綜合性治療措施,藥物治療為主,主要為針對病因的抑制胃酸分泌、保護胃黏膜、根除幽門桿菌治療。手術治療為輔,配合一般治療。治療目的是緩解臨床症狀、促進潰瘍癒合、防止潰瘍復發、減少併發症。

- 注意飲食清淡易消化,避免辛辣、油膩、過咸、過酸及刺激性食物。

- 宜少食多餐,定時定量,禁暴飲暴食。

- 注意休息,避免過度勞累。

- 調節情緒,避免焦慮、憂鬱、恐懼等不良心理狀態。

- 戒菸酒。

抑制胃酸藥物

Omeprazole

常見的質子泵抑制劑,該類藥物是酸相關疾病的首選藥物,其抑制胃酸的能力大大超過組織胺H2受體阻斷劑等傳統抑酸藥。起效快、抑酸效果好,作用時間長在潰瘍治療上更具優勢。各類人群普遍適用,耐受性好,不良反應發生率低,對藥物過敏者禁用。

Cimetidine

最早發現的組織胺H2受體阻斷劑,其作用時間較短,需要一天多次服藥,不良反應總體上較少,停藥後即可消失。經腎臟代謝,腎功能不全的病人需減少用量,對藥物過敏及懷孕、哺乳期婦女禁用。

胃黏膜保護藥物

對於特殊類型的潰瘍如復發難治性潰瘍、特發性潰瘍、老人消化性潰瘍、巨大潰瘍可聯合應用黏膜保護劑,不建議多種藥物聯合應用,有導致肝腎功能損傷的風險。

Sucralfate

是硫酸化二糖的氫氧化鋁鹽,可覆蓋在十二指腸潰瘍表面,阻止胃酸、胃蛋白酶侵襲潰瘍面,有利於黏膜上皮細胞再生,促進潰瘍癒合。不良反應可有便秘和腹瀉的現象,藥物過敏者和新生兒禁用。

膠體鉍

除了類似 Sucralfate 的作用機制外,還具有較強的殺滅Hp作用。短期服用可導致舌苔及大便發黑,慢性腎功能不全者慎用。

攝護腺素

常見的 Misoprostol 可抑制胃酸分泌,增強十二指腸黏膜屏障作用,增加黏膜血流。不良反應主要有腹瀉和增加子宮收縮,孕婦應慎用。

Teprenone

其藥理作用主要有增加黏膜和黏液中糖蛋白含量,維持黏液的正常結構和保護作用;可改善應激狀態下胃黏膜血流。促進黏膜表面上皮細胞再生,從而減輕胃黏膜受損。

Hydrotalcite

是一個抗酸、抗膽汁的胃黏膜保護劑,直接作用於病變部位,通過沉澱和吸附作用中和胃酸和膽汁,減少這些物質對胃黏膜的損傷和破壞。

根除幽門桿菌(Hp)藥物

- 消化性潰瘍合併Hp陽性者,無論是初發或復發,活動或靜止,有無併發症,都應行抗Hp感染的治療。

- 根除治療應選用Hp根除率高的治療方案,否則根除失敗後Hp產生耐藥性將對以後的治療帶來困難。目前,多建議採用四聯抗幽門桿菌方案,即「1種質子泵抑制劑+1種鉍劑+2種抗生素」,不同的區域對抗生素的耐藥率不同,常在甲硝唑、克拉黴素、左氧氟沙星、 Furazolidone 、四環素、阿莫西林等6種抗生素中選擇。

- 根據既往抗菌藥物應用史、藥物過敏史、伴隨疾病、年齡等因素選擇個體化根除方案。抗幽門桿菌治療結束後,對於十二指腸球部潰瘍需正規服用抑酸劑4~6週,聯合胃黏膜保護劑可以提高潰瘍癒合的質量。

隨著內科治療的進展,目前大部分潰瘍已不需要外科手術治療,手術本身的併發症可能降低病人的生存質量,也無助於預防潰瘍的復發。目前手術治療主要限於大量或反覆出血內科治療無效者、急性穿孔者、疤痕性幽門阻塞者。對於正規內科治療無效的頑固性潰瘍,胃大部切除術和迷走神經切斷術是治療潰瘍的最常見手術方式。

合併出血的治療

- 監測出血徵象,關注血壓、呼吸頻率、脈搏、肢體溫度、皮膚情況,心電監護。

- 補液,液體包括生理鹽水、平衡液、全血或血漿代用品。失血量較大時可輸注膠體擴容液。當收縮壓<90mmHg或較基礎收縮壓降低>30mmHg、血紅素<70g/L、血球比容<25%、心率增快>120次/分時,可輸血、輸液同時進行。

- 止血,急診內鏡止血起效迅速、療效確切,同時應用局部止血藥物、全身止血藥物,內鏡治療無效時建議手術或動脈栓塞介入止血。

合併穿孔的治療

- 禁食。

- 需每10~30分鐘測量脈搏、血壓、呼吸,觀察病情變化,同時胃腸減壓、靜滴抗生素及輸注平衡鹽。

- 急性瀰漫性腹膜炎體徵明顯(腹肌緊張、牙痛、反跳痛)、發熱、初期休克表現者應緊急手術治療。

合併幽門阻塞的治療

- 功能性幽門痙攣引起,內科治療有效。

- 器質性反覆發作的潰瘍,疤痕組織收縮,幽門狹窄變形,內科治療欠佳,需外科手術。

消化性潰瘍疤痕導致的狹窄

此種情況如果藥物治療無效,醫生可能會考慮手術治療或者進行內鏡下氣球擴張。

預後

經過系統規範綜合的治療,十二指腸潰瘍的癒合率可達到95%以上,青壯年病人因潰瘍死亡率接近於零,老年病人主要死於嚴重的併發症,如大出血和急性穿孔,但總體死亡率小於1%。本病極少發生癌變,需及時按療程複查,及時調整用藥。

十二指腸球部潰瘍可以治癒,部分特殊類型的潰瘍可反覆發作。

本病一般不會影響自然壽命。

用藥過程中有任何不適均應及時就診,停藥後一月複查C13呼氣試驗,3~6個月複查胃鏡。

飲食

十二指腸球部潰瘍病人應規律進食和少食多餐,每日4~6餐,避免餐間零食和睡前進食。進餐注意細嚼慢咽,咀嚼可以促進胃酸的分泌,起中和、稀釋胃酸的作用,每餐不宜過飽,以免胃酸分泌過多。

- 應以營養豐富,易消化的食物為宜。症狀較重的病人可選擇含鹼的柔軟麵食,不習慣麵食以軟飯、米粥代替。

- 忌食機械性刺激強的食物,包括生冷、硬、粗纖維較多的蔬菜和水果,以及產氣性食物如洋蔥、芹菜、韭菜、未經加工的豆類和粗糙的米、面、玉米及乾果。

- 忌食化學性刺激強的食物,如濃肉湯、咖啡、巧克力、酒精、濃茶、碳酸飲料、油炸食物、味精、酸辣、香料等調味品以及含大量蔗糖的食物。

- 過冷、過熱的食物會引起反射性的胃腸蠕動過強,刺激潰瘍面,不建議食用。

照護

十二指腸球部潰瘍病人的護理以緩解病人腹部疼痛的症狀,協助建立良好的生活習慣,提高病人的生活質量,促進潰瘍的癒合為主,同時在出現出血、穿孔、梗阻等併發症時可以及時識別與妥善處理,需密切監測相關指標,及時複查。對特殊類型的潰瘍應採用特殊治療方案。

- 了解各類抑酸劑、保護胃黏膜和抗Hp藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,並正確服用。

- 能應用緩解疼痛的方法和技巧,如十二指腸球部潰瘍多為空腹痛、夜間痛,可在疼痛前和疼痛時進食偏鹼性食物,如蘇打餅乾。適當的臥床休息和熱敷腹部,可減輕疼痛。

- 建立合理的飲食習慣和結構。

- 避免過度勞累和精神刺激,保持良好的情緒,遠離焦慮、憂鬱、恐懼等不良的心境。

- 戒菸酒,家庭餐具獨立分開使用,使用公筷。

監督病人採取合理的飲食方式和結構,定期檢測體重,必要時檢查胃鏡和幽門桿菌檢測。

藥物相關性潰瘍的治療

在病情允許的情況下首先應停用相關的抗炎藥,如非類固醇類抗炎藥、糖皮質類固醇,如果病情需要長期使用,應選擇對黏膜損傷較小的藥物,同時應用質子泵抑制劑減少胃腸道潰瘍的發生和預防出血。已發生過潰瘍並出血、既往有潰瘍病史、高齡,同時應用抗凝藥物或糖皮質類固醇類藥物的病人,應常規予質子泵抑制劑預防治療。

預防

在潰瘍的發病過程中,通過對病因的科學分析和查找,通過精神因素預防、生活方式的預防、藥物的預防及併發症的預防,可以有效的遏制病情的發作,改善症狀和減少併發症的產生。

對於有疾病的家族史和有高危因素的群體進行初期的篩檢X線鋇餐造影、糞便常規、C13呼氣試驗等。若上述檢查有陽性表現,應儘早完善電子胃鏡檢查,及時發現,初期干預。若無陽性表現,可每年常規體檢。

- 避免精神刺激,性格開朗,多參加社會活動和集體活動。

- 戒菸酒,注意休息,合理作息,起居規律。適當鍛煉,增強抵抗力。

- 避免進食刺激性食物。

- 積極治療疾病,系統規範用藥,減少併發症。