腹膜後腫瘤

概述

腹膜後腫瘤分為原發性腹膜後腫瘤及繼發性腹膜後腫瘤。其中原發性腹膜後腫瘤起源於腹膜後潛在腔隙,可來源於間葉組織、神經組織、淋巴、胚胎殘留組織等;繼發性腹膜後腫瘤則是由其他惡性腫瘤轉移的腹膜後腫塊。腹膜後腫瘤發病率低,在惡性腫瘤中不及1%,常難以初期診斷,治療比較困難。

- 就診科別:

- 一般外科、腫瘤科

- 英文名稱:

- retroperitoneal neoplasms

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 部分遺傳

- 併發疾病:

- 貧血、低血鉀症、低血容量休克

- 治療周期:

- 長期間歇性治療

- 臨床症狀:

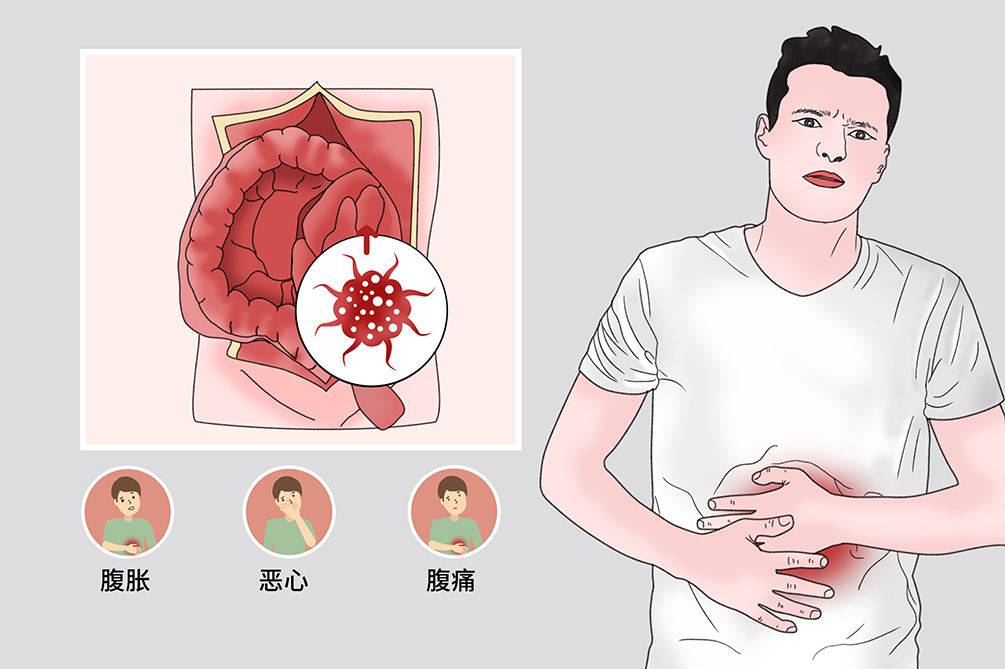

- 腹部腫塊、腹痛、腹脹、噁心、嘔吐

- 好發人群:

- 中老人、男性

- 常用藥物:

- 吡柔比星、 Cisplatin

- 常用檢查:

- CT、磁振造影、病理組織檢查

原發性腹膜後腫瘤

起源於腹膜後潛在腔隙,但不包括胰臟、腎、腎上腺等實質性臟器和腹膜後的大血管。

繼發性腹膜後腫瘤

由其他惡性腫瘤轉移而發生腹膜後腫塊。

病因

腹膜後腫瘤的病因尚不清楚。原發性腹膜後腫瘤起源於腹膜後潛在腔隙的非特定器官,組織來源較多,而繼發性腹膜後腫瘤則是由其他惡性腫瘤轉移形成。本病好發於中老人以及男性,可能與環境、輻射、遺傳等因素有關。

環境因素

環境中的致癌物與腹膜後肉瘤可能有關,如石棉、苯氧乙酸除草劑、氯酚等。

輻射

如接觸大劑量放射線,可能與肉瘤有關,最常見的放療後肉瘤是惡性纖維組織細胞瘤。

遺傳因素

部分病例有家族遺傳史,與腹膜後腫瘤相關的遺傳因素較多,如神經纖維瘤病Ⅰ的基因定位於17號染色體環中央區,神經纖維瘤病Ⅱ的基因在第22號染色體。

免疫因素

免疫缺陷和低下可導致機體免疫監視功能降低或者喪失,進而導致腫瘤細胞無法被機體免疫系統及時清除,常見獲得性免疫缺陷症候群病人以及長期使用免疫抑制劑者。

不健康的生活方式

不健康的生活方式是腫瘤的重要誘因,如吸菸、飲酒、熬夜等。

癌前病變

某些良性疾病在致癌因素的作用下變成腫瘤。

腹膜後腫瘤發病率低,在惡性腫瘤中不及1%,可發生於任何年齡,高發年齡為50~60歲,也可發於10歲以下的兒童,男性發病率略高於女性,常見發病部位為腹膜後間隙。

中老人

年齡多為50~60歲之間。

男性

男性發病率略高於女性。

症狀

腹膜後腫瘤位置較深,臨床表現非特異性,多數病人在初期一般無明顯體徵,中末期以腹部腫塊、腹痛、腹脹為主要表現。當腫瘤組織壓迫鄰近器官時,也可出現水腫、發熱等症狀。本病可併發有貧血、低血鉀症、低血容量休克。

腹膜後腫瘤初期無明顯症狀和體徵,腫瘤逐漸增大可出現相關症狀,常見症狀為腹痛、腹脹以及腹部腫塊。

腹痛

疼痛部位多為腫瘤位置,由於位置深在,有時難以定位,常為隱痛和脹痛,但是末期腫瘤破裂可導致劇烈腹痛。腫瘤壓迫是腹痛最常見原因,當輸尿管受壓時還導致腎積水引起腰痛。

腹脹

4%~35%的病人可出現腹脹,此外還有其他胃腸道症狀,如噁心、嘔吐、排便習慣改變,部分病人可出現腸阻塞。

腹部腫塊

腹膜後腫瘤病人往往出現症狀3~6個月才到醫院就診,部分病人因腹部腫塊、膨大而發現腹膜後腫瘤,30%腹膜後腫瘤病人最初表現為腹部腫塊而無症狀。

泌尿系統症狀

腫瘤壓迫腎臟和輸尿管可表現為泌尿生殖系統症狀,包括血尿、頻尿、急尿、尿痛、排尿困難,少數病人出現少尿或無尿。

水腫

腫瘤引起下腔靜脈梗阻時,如為急性梗阻,可引起雙下肢明顯水腫;如為慢性梗阻,則腹膜後可產生豐富的側支循環而不表現肢體水腫。

發熱

10%腹膜後腫瘤病人有發熱症狀,巨大腹膜後脂肪肉瘤發熱多見,尤其是復發者,腫瘤被切除後發熱可立即停止,腹膜後淋巴瘤亦可引起發熱。

腹水

門靜脈梗阻導致靜脈回流障礙時,可出現腹水。

大小便失禁

有時腫瘤浸潤椎間孔,導致脊索受壓,可引起大小便失禁及下肢麻痹癱瘓。

貧血

腫瘤增長過快的病人,容易出現貧血的併發症。

低血鉀症

腫瘤組織壓迫胃腸道時導致的鉀攝入不足和排出過多,進而引起低血鉀症。

急性腹膜炎

腫瘤組織破裂大出血,可引起急性腹膜炎,病人可出現劇烈腹痛,腹肌緊張。

低血容量休克

腫瘤組織破裂大量出血,可引起低血容量休克。

看醫

病人出現腹部不適,如腹部腫塊、腹痛、腹脹或者進行性消瘦時,需要及時到一般外科或其他相應科別就診,通過CT、磁振造影、組織病理檢查確診。本病需要與婦科腫瘤等進行鑑別。

- 摸到腹部腫塊、腹痛、腹脹時應及時就醫。

- 病人出現腹部劇烈疼痛時應立即就醫。

- 病人考慮去一般外科就診。

- 確診腹膜後腫瘤的病人可至腫瘤科就診。

- 都有什麼症狀?

- 腹痛是哪種形式,如隱痛、脹痛等?

- 症狀出現多久了?

- 是否有以下症狀?(如噁心、嘔吐、進食困難等)

- 既往有沒有其他病史?

CT檢查

CT是目前腹膜後腫瘤最廣泛的影像學檢查手段,可通過觀察腹膜後病變體積、形態、邊界等來判斷腫瘤的良惡性。

磁振造影檢查

磁振造影可提供腹膜後腫瘤解剖結構、毗鄰關係、浸潤範圍、血管及神經受累情況等多種信息,判斷腫瘤的位置及良惡性。

組織病理檢查

當病人無法進行手術切除需要進一步明確病理性質時考慮切片檢查病理檢查,進行病理和免疫組化分析甚至基因檢測來確定其良惡性,並進一步決定治療方案。腹膜後腫瘤一般採取粗針穿刺,效果更確切。

- 典型腹膜後腫瘤症狀,如腹部腫塊、腹痛、腹脹等。

- CT、磁振造影影像學結果確定腫瘤位置和性質。

- 組織病理結果顯示相應的腫瘤細胞。

婦科腫瘤

腫塊若可推動說明來源於卵巢的可能性大;若腫瘤位置不易推動,位置較高,緊貼盆壁或位於子宮後方,則提示腹膜後腫瘤的可能性較大,二者可通過CT或者磁振造影進行鑑別。

淋巴瘤

發生在腹膜後的淋巴瘤並不罕見,通過增強CT可鑑別,CT可見融合成團腫塊,增強明顯,但仔細觀察可見各個淋巴結邊界。治療

目前腹膜後腫瘤的治療方式以外科治療為主,附加術前或術後放療、化療,本病需要進行長期間歇性治療改善。

腹膜後腫瘤病人常合併營養不良,應注意糾正低蛋白血症及貧血狀態。圍手術期要給予營養支持,必要時給予輸血治療。

腹膜後腫瘤可輔助化學藥物治療,包括 Cisplatin 、5- Fluorouracil 、吡柔比星等,黏液型脂肪肉瘤、橫紋肌肉瘤對化療敏感。

手術切除是目前治療腹膜後腫瘤最有效的方法,需結合病人具體情況選擇完全切除和部分切除手術。

完全切除

為了完全切除腹膜後腫瘤,常常需要同時切除受累的器官。完全切除術後復發率較低。腫瘤體積較大及浸潤大血管等,難以通過手術切除者不宜進行完全切除手術。

部分切除

非完全切除的術後復發率極高。對於不能進行腫瘤完全切除者,可切除部分腫瘤並結紮殘存腫瘤的邊緣血管,術後配合化療,仍可獲得較好的療效。

放射治療主要用於不能完全切除腫瘤組織以及無法接受手術治療的病人,可抑制並縮小腫瘤。

- 腹膜後腫瘤較小時,可以用微波、射頻消融治療。對於復發後無法切除的腫瘤,如果腫瘤比較局限可應用放射性粒子植入方法治療。

- 標靶藥物、免疫治療也可以用於腹膜後腫瘤的治療。

預後

腹膜後腫瘤的預後與腫瘤的性質有關,如果是良性腫瘤,一般可以治癒。如果是惡性腫瘤,則難以完全治癒,容易復發,因此惡性腹膜後腫瘤的病人需要注意定期複查。

良性腹膜後腫瘤一般可以治癒,惡性腹膜後腫瘤難以完全治癒。

如果是良性的腹膜後腫瘤,未侵及大血管和主要臟器,預後較好,病人壽命不受影響;惡性腫瘤的病人壽命可受到明顯影響。

腹膜後腫瘤化療需要以21天為1週期,病人經過2個周期治療需要進行1次影像學檢查,評價治療效果。病情治療穩定後,可半年或1年進行一次影像學複查。

飲食

- 手術病人排氣後,可進食流質飲食,再從流質飲食逐漸恢復到正常飲食。

- 未手術病人避免攝入過多油膩食物,少吃高脂肪、高蛋白食物,如動物肝臟、肥肉等。多吃蔬菜、水果等富含纖維和維他命的食物。

照護

腹膜後腫瘤術後病人要注意切口清潔衛生以及遵醫囑用藥、定期複查等。需要特別注意的是,病人需要注意化療時的狀況,如是否噁心、嘔吐或者病情加重。一旦發生,需要及時就診。

- 了解藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,遵醫囑正確使用。

- 建議在醫師指導下開展運動,循序漸進,並長期堅持。

- 術後需要注意引流管和敷料情況,避免刀口感染。

預防

對於腹膜後腫瘤目前還沒有特異而有效的預防方法,但是建立良好的生活習慣,保持良好的心態,進行適當的體育鍛煉,定期進行體檢,對預防疾病的發生有一定的益處。

- 保持早睡早起的健康作息習慣,避免過度勞累。

- 不吸菸,不飲酒。

- 進行適當的體育鍛煉。

- 養成定期體檢的習慣,有利於發現一些初期疾病。