白血病

概述

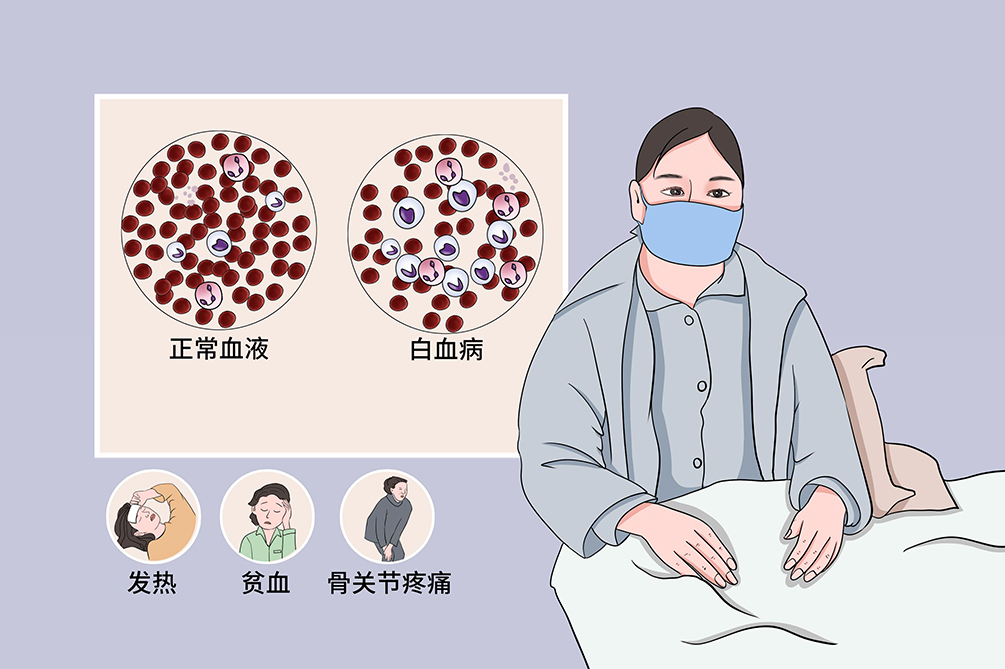

白血病是一類造血幹細胞的惡性克隆性疾病,臨床可表現為發熱、貧血、淋巴結腫大、乏力、多汗等,因白血病細胞的生長障礙,導致白血球停滯在細胞發育的不同階段,進而在骨髓和其他造血組織中大量累積,使正常造血受到影響,臨床可分為急性白血病和慢性白血病。

- 就診科別:

- 血液科

- 英文名稱:

- leukemia

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 部分遺傳

- 併發疾病:

- 感染、高尿酸性腎病、出血、電解質失衡

- 治療周期:

- 具體時間因人、因治療方式而異

- 臨床症狀:

- 發熱、貧血、骨關節疼痛、肝脾臟腫大、淋巴結腫大

- 好發人群:

- 近親結婚所生子女、有化學藥物和毒物接觸史者、曾受到輻射者、某些病毒(如EB病毒、人類T淋巴球病毒等)感染者

- 常用藥物:

- 伊馬替尼、 Rituximab 、尼洛替尼、達沙替尼

- 常用檢查:

- 血象、骨髓象、免疫學檢查、染色體檢查

急性白血病

英文縮寫為AL,細胞分化停滯在較早階段,多為原始細胞及初期幼稚細胞,病情發展迅速,自然病程僅幾個月。其次根據主要受累細胞,可分為急性淋巴性白血病(ALL)、急性骨髓性白血病(AML)。

急性淋巴性白血病(ALL)

多見於9歲以下的兒童,骨髓細胞檢查中可見≥20%的原始淋巴球。

急性骨髓性白血病(AML)

多見於15-39歲人群,骨髓象中可見大量幼稚粒細胞。

慢性白血病

英文縮寫CL,細胞分化停滯在較晚的階段,多為較成熟幼稚細胞和成熟細胞,病情發展緩慢,自然病程為數年。

慢性骨髓性白血病(CML)

血液常規中可見白血球增高,骨髓檢查中主要為中度成熟的粒細胞。

慢性淋巴性白血病(CLL)

腫瘤細胞為單克隆的B淋巴球,形態類似於正常成熟的小淋巴球。

毛細胞白血病

多見於老年男性,外周血和骨髓抹片可檢查出毛細胞。

幼淋巴性白血病

以中老年常見,一般在50歲以上,骨髓象中以幼淋巴球為主。

病因

人類白血病的病因尚不完全清楚,白血病的發生可能是多步驟的,目前認為至少有兩類分子事件共同參與發病,即所謂的「二次打擊」學說。其一,各種原因所致的造血球內某些基因的決定性突變,激活某種信號通路,導致克隆性異常造血球生成,此類細胞獲得增殖和(或)生存優勢、多有凋亡受阻。其二,一些遺傳學改變可能會涉及某些轉錄因子,導致造血球分化阻滯或分化失調。

生物因素

主要是病毒感染和免疫功能異常,病毒感染機體後,作為內源性病毒整合併潛伏在宿主細胞內,在某些理化因素作用下,即被激活表達而誘發白血病;或作為外源性病毒由外界以橫向方式傳播感染,直接致病。

物理因素

包括X射線、γ射線等電離輻射,大面積和大劑量照射可使骨髓抑制和機體免疫力下降,DNA突變、斷裂和重組,導致白血病的發生。

化學因素

多年接觸苯以及含有苯的有機溶劑與白血病發生有關。

遺傳因素

家族性白血病約占白血病的0.7%,單卵孿生子如果一個人發生白血病,另一個人的發病率為1/5,比雙卵攣生者高12倍。

其他血液病

某些血液病最終可能發展為白血病,如骨髓分化不良症候群、淋巴瘤、多發性骨髓瘤、陣發性夜間血紅素尿症等。

病毒感染

與人類T淋巴球病毒感染密切相關。

電離輻射

包括醫源性照射和電磁場。

化學因素

包括苯(甲苯、二甲苯)、藥物(烷化劑、氯黴素、保泰松、乙雙嗎啉)、染髮劑等。

其他因素

部分血液病,妊娠期服用大麻,吸菸、酗酒、吸毒、不良作息、長期染髮等不良生活習慣。

- 我國白血病發病率約為3~4/10萬,與亞洲其他國家相近,低於歐美國家。

- 在惡性腫瘤所致的死亡率中,白血病居第6位(男)和第7位(女),兒童及35歲以下成人中則居第1位,男性發病率略高於女性(1.81:1)。

- 成人白血病中以急性骨髓性白血病多見,兒童以急性淋巴球性白血病多見,慢性骨髓性白血病隨年齡增長而發病率逐漸升高。

- 近親結婚所生子女。

- 具有化學藥物、毒物接觸史的人群。

- 與汽油長期接觸者。

- 長期接觸染髮劑者。

- 曾受到過輻射者。

- 某些病毒(如EB病毒、人類T淋巴球病毒等)感染者。

症狀

白血病起病急緩不一,急性白血病與慢性白血病臨床表現各有不同。

急性白血病

骨髓造血功能受抑制表現

- 貧血:部分病人因病程短可無貧血,半數病人就診時已有重度貧血,尤其是繼發於骨髓異常增生症候群(MDS)者。

- 發熱:半數病人初期表現為發熱,可以是低熱,但溫度也可高達39~40℃以上,同時會有畏寒、出汗等症狀。

- 出血:主要表現為鼻出血、牙齦流血、瘀斑等,女性也可表現為月經量過多。

白血病細胞增殖浸潤的表現

- 淋巴結和肝脾臟腫大:淋巴結腫大以急性淋巴性白血病(ALL)較多見,縱隔淋巴結腫大常見於T-ALL。肝脾臟腫大多為輕至中度,除慢性骨髓性白血病(CML)急性變外,巨脾罕見。

- 骨骼和關節:常有胸骨下段局部壓痛,可出現關節、骨骼疼痛,尤以兒童多見。發生骨髓壞死時,可引起骨骼劇痛。

- 眼部:部分急性骨髓性白血病(AML)可伴粒細胞肉瘤,或稱綠色瘤,常累及骨膜,以眼眶部位最常見,可引起眼球突出、復視或失明。

- 口腔和皮膚:急性白血病(AL)尤其是M4和M5,由於白血病細胞浸潤可使牙齦增生、腫脹,皮膚可出現藍灰色斑丘疹,局部皮膚隆起、變硬,呈紫藍色結節。

- 中樞神經系統:是白血病最常見的髓外浸潤部位,多數化療藥物難以通過血腦屏障,不能有效殺滅隱藏在中樞神經系統的白血病細胞,因而引起中樞神經系統白血病。

- 睪丸:多數病人變現為一側睪丸無痛性腫大,另一側雖然沒有變現為腫大,但是可以在未腫大的腫瘤中可以發現白血球的病細胞。

慢性白血病

慢性骨髓性白血病

- 慢性期:一般持續1~4年,病人有乏力、低熱、多汗或盜汗、體重減輕等代謝亢進的症狀。由於脾臟大而自覺有左上腹墜脹感,常以脾臟腫大為最顯著體徵。

- 加速期:可維持幾個月到數年,常有發熱、虛弱、進行性體重下降、骨骼疼痛,逐漸出現貧血和出血。脾持續或進行性腫大,原來治療有效的藥物無效。

- 急變期:為慢性骨髓性白血病(CML)的終末期,預後極差,往往在數月內死亡。

慢性淋巴性白血病

- 本病多見於50歲以上病人,男女比例約為2:1。起病緩慢,多無自覺症狀。許多病人在常規體檢或因其他疾病就診時才被發現。

- 有症狀者初期可表現為乏力、疲倦,而後出現食慾減退、消瘦、低熱、盜汗等。60%~80%的病人有淋巴結腫大,多見於頭頸部、鎖骨上、腋窩及腹股溝。

- 腫大淋巴結一般為無痛性,中等硬度,無沾黏,隨病程進展可逐漸增大或融合。腫大的淋巴結可壓迫氣管、上腔靜脈、膽道或輸尿管而出現相應症狀。

- 末期病人可出現貧血、血小板減少和粒細胞減少,常易併發感染。由於免疫功能失調,常併發自身免疫性疾病。

白血病細胞還可以浸潤呼吸、消化和泌尿生殖系統等,可出現肺部彌散或結節性改變,同時伴有胸腔積水、消化功能失調、蛋白尿、血尿、閉經等症狀。中樞神經系統白血病嚴重者還可以出現顏面神經麻痹、進行性截癱等表現。

感染

白血病造成正常白血球減少,尤其是嗜中性白血球減少,同時化療等因素亦導致粒細胞的缺乏,使病人易發生嚴重的感染或敗血症。

胃腸功能受損

白血病本身以及治療白血病中的化療藥物、放療手段可能影響腸胃功能,導致營養成分無法攝入,出現營養缺乏、易發感染等情況,病人的營養補充可採用鎖骨下靜脈插管進行高營養輸液。

出血

白血病細胞惡性增生,血小板明顯減低,易引起呼吸道、消化道、泌尿系出血,尤其是顱內出血,所以要根據病因採取積極的止血措施,包括輸注濃縮血小板,白血病伴發的凝血功能異常也可以導致出血。

電解質失衡

白血病細胞破壞過多、腎損害、化療藥物引起食慾差、消化系統功能失調等原因可以出現電解質不平衡,因此在治療過程中要注意鉀、鈣、鈉等電解質濃度。

高尿酸性腎病

白血病細胞大量破壞,特別是化療導致的細胞破壞可引起血清尿酸增高,積聚在腎小管引起阻塞而發生尿酸性腎病。

看醫

白血病初期症狀常被忽略,若病人出現發熱、貧血、出血、骨痛、體重減輕等症狀時,應該及時就醫。

- 當病人出現肝脾淋巴結腫大、出血、貧血等症狀時,應該及時就醫。

- 若出現月經過多,出血止不住時應及時就醫。

- 當出現骨痛、體重減輕等症狀時應及時就醫。

白血病病人應就診於血液科。

- 目前都有什麼症狀?(如發熱、牙齦流血、皮膚瘀斑等)

- 出血症狀發現了多長時間?

- 既往是否確診過血液系統疾病?

- 是否有白血病家族病史?

- 既往有無其他的病史?

- 工作性質如何?(是否從事職業受到電離輻射)

- 生活習慣怎麼樣?

血象檢查

急性白血病

白血球增多性白血病,白血球計數>10×10^9/L。白血球不增多性白血病,白血球計數正常或減少,低者<1.0×10^9/L。血抹片分類檢查可見數量不等的原始和幼稚細胞,但白血球不增多型病例血片上很難找到原始細胞。可通過血象檢查排除其他疾病,對疾病進行初步的診斷。

慢性白血病

- 慢性骨髓性白血病:白血球常超過20×10^9/L,可達100×10^9/L以上,血片中粒細胞顯著增多,可見各階段粒細胞,以中性中幼、晚幼和杆狀核粒細胞居多。

- 慢性淋巴性白血病:白血球>10×10^9/L,淋巴球比例≥50%,淋巴球絕對值>5×10^9/L(至少持續3個月)。以淋巴球持續性增多為主要特徵,白血病細胞形態與成熟小淋巴球類同,胞質少,胞核染色質呈凝塊狀。少數病人細胞形態異常,胞體較大,不成熟,胞核有深切跡。通過血象檢查,可明確白血球計數以及比例,有助於判斷疾病。

骨髓象檢查

急性白血病

是診斷急性白血病的主要依據和必做檢查,多數病人骨髓象有核細胞顯著增生,以原始細胞為主;少數AL骨髓象增生低下,稱為低增生性急性白血病。

慢性白血病

- 慢性骨髓性白血病:骨髓增生明顯至極度活躍,以粒細胞為主,粒紅比例明顯增高,其中中性中幼、晚幼及杆狀核粒細胞明顯增多,原始細胞<10%;嗜酸、嗜鹼性球增多;紅血球相對減少;巨核細胞正常或增多,末期減少。

- 慢性淋巴性白血病:有核細胞增生明顯活躍或極度活躍,淋巴球≥40%,以成熟淋巴球為主。紅系、粒系及巨核系細胞增生受抑,至末期可明顯減少。伴有溶血時,幼紅血球可代償性增生。

細胞化學檢查

主要用於協助形態鑑別各類白血病,常見白血病的細胞化學反應有髓過氧化物酶、糖類抗原染色、非特異性酯酶。

免疫學檢查

根據白血病細胞表達的系列相關抗原,確定其來源,幫助判定疾病的分型以及對治療有提示作用。

染色體檢查

白血病常伴有特異的染色體和基因改變,通過染色體檢查可明確病人的基因以及染色體,有助於疾病的具體診斷。

血液生化檢查

急性白血病

血清尿酸濃度增高,病人發生DIC(彌散性血管內凝血)時可出現凝血象異常,血清乳酸脫氫酶可增高。

慢性白血病中慢性骨髓性白血病

血液生化血清及尿中尿酸濃度增高,血清乳酸脫氫酶增高,對於疾病的判斷以及後續的治療有重要意義。

根據臨床表現和血液常規化驗,醫生可以作出初步診斷。進行骨髓穿刺後,獲取骨髓象可確診。

急性白血病

根據臨床表現、血象和骨髓象特點,診斷白血病一般不難。但因白血病細胞類型、染色體改變、免疫表型和融合基因不同,治療方案及預後不同,故初步診斷病人應盡力獲得全面的MI公分資料,以便評價預後,指導治療。

慢性白血病

慢性骨髓性白血病

凡有不明原因的持續性白血球數增高,根據典型的血象、骨髓象改變,脾臟大,Ph染色體陽性或BCR-ABL融合基因陽性即可作出診斷。

慢性淋巴性白血病

結合臨床表現,外周血中單克隆淋巴球持續性>5×10^9/L,骨髓象成熟小淋巴球≥40%以及免疫學表型特徵,可以作出診斷。

急性白血病的鑑別診斷

骨髓分化不良症候群

該病的難治性貧血伴原始細胞增多型除病態造血外,外周血中有原始和幼稚細胞,全血球減少和染色體異常,易與白血病相混淆,但骨髓中原始細胞小於20%,而急性白血病骨髓中以原始細胞為主,可通過骨髓象檢查與白血病進行鑑別。

巨幼細胞貧血

巨幼細胞貧血有時可與白血病混淆,但前者骨髓中原始細胞不增多,幼紅血球PAS反應常為陰性,予以葉酸、維他命B12治療有效。

慢性白血病的鑑別診斷

其他原因引起的脾臟大

血吸蟲病、慢性瘧疾、黑熱病、肝硬化、脾功能亢進等均有脾臟大,但各病均有各自原發病的臨床特點,並且血象及骨髓象無慢性骨髓性白血病的典型改變。

類白血病反應

常併發於嚴重感染、惡性腫瘤等基礎疾病,並有相應原發病的臨床表現,粒細胞胞質中常有中毒顆粒和空泡,嗜酸性粒細胞和嗜鹼性球不增多。

骨髓纖維化

原發性骨髓纖維化脾臟大顯著,血象中白血球增多,並出現幼粒細胞等,易與慢性骨髓性白血病混淆。但骨髓纖維化外周血白血球數一般比慢性骨髓性白血病少,多不超過30x10^9/L,NAP(嗜中性白血球鹼性磷酸酶)陽性。

慢性淋巴性白血病的鑑別診斷

病毒感染引起的反應性淋巴球增多症

淋巴球增多呈多克隆性和暫時性,淋巴球計數隨感染控制可逐步恢復正常。明確病因,根據具體症狀可鑑別。

淋巴瘤細胞白血病

侵犯骨髓的小B細胞淋巴瘤與慢性淋巴性白血病易混淆,前者除具有原發病淋巴瘤的病史外,細胞形態學、淋巴結及骨髓病理、免疫表型特徵及細胞遺傳學與慢性淋巴性白血病不同。

幼淋巴性白血病

多見老年病人,白血球數增高,脾臟大明顯,淋巴結腫大較少,外周血和骨髓抹片可見較多的帶核仁的幼稚淋巴球。

毛細胞白血病

多數為全血球減少伴脾臟大,淋巴結腫大不常見,易於鑑別。

治療

根據病人的MI公分結果及臨床特點進行預後危險分層,按照患方意願、經濟能力,選擇並設計最佳完整、系統的治療方案。

緊急處理高白血球血症

當血中白血球>100×10^9/L時,就應緊急使用血球分離機,單采清除過高的白血球,同時給以水化和化療。可根據白血病類型給予相應的方案化療,也可先用所謂化療前短期預處理,然後進行聯合化療。需預防白血病細胞溶解誘發的高尿酸血症、酸中毒、電解質不平衡、凝血異常等併發症。

防治感染

病人宜住層流病房或消毒隔離病房,發熱應做細菌培養和藥敏試驗,並迅速進行經驗性抗生素治療。

成分輸血支持

嚴重貧血可吸氧、輸濃縮紅血球,維持Hb>80g/L,但白血球淤滯時不宜馬上輸紅血球,以免進一步增加血黏度。血小板計數過低會引起岀血,需輸注單採血小板懸液。為防止異體免疫反應所致無效輸注和發熱反應,輸血時可釆用白血球濾器去除成分血中的白血球。

防治高尿酸血症腎病

鼓勵病人多飲水,最好24小時持續靜脈補液,使每小時尿量>150ml/m2並保持鹼性尿。在化療同時給予 Allopurinol ,以抑制尿酸合成。

維持營養

白血病系嚴重消耗性疾病,特別是化療、放療引起病人消化道黏膜炎及功能失調,應該注意補充營養,維持水、電解質平衡,給予病人高蛋白、高熱量、易消化食物,必須時可經靜脈補充營養。

分子標靶治療

第一代酪氨酸激酶抑制劑(TKI)、甲磺酸伊馬替尼。二代TKI,如尼洛替尼、達沙替尼、氟馬替尼等。可以通過針對性的選擇癌症位點,進行定向治療,與致癌位點結合後可使癌細胞死亡,從而達到治療的目的。

干擾素

是分子標靶藥物出現之前的首選藥物,可以提高病人免疫力,同時抑制癌細胞的作用。

其他藥物治療

包括羥基脲,可用於慢性粒細胞白血病;高三尖杉酯鹼用於急性粒細胞白血病,對於慢性粒細胞性白血病及早幼粒細胞性白血病也有一定的效果;砷劑可用於急性白血病的治療;白消安為細胞周期非特異性藥物,可用於慢性粒細胞白血病等。

異基因造血幹細胞移植

唯一可治癒慢性骨髓性白血病的方法。

造血幹細胞移植

慢性淋巴性白血病病人年齡較大,多數不適合移植治療,預後較差的年輕病人可作為二線治療。

對於脾區照射可用於化療耐藥、脾極度增大的病人,若有骨骼、軟組織浸潤也可採用局部放療。

烷化劑、苯丁酸氮芥有連續和間斷兩種用法。普林類似物,如氟達拉濱。糖皮質類固醇,主要用於合併自身免疫性血球減少時的治療,一般不單獨應用。

- 免疫治療, Rituximab 。

- 新型標靶藥物。

- 異基因造血幹細胞移植。

預後

除慢性粒細胞性白血病外,急性白血病、慢性淋巴性白血病都具有多種不同預後指標。通常白血病較難治癒,病人要定期複診,以防病情加重。

白血病難以徹底治癒,部分病人通過骨髓移植可達到臨床治癒。

白血病病人存活時間取決於具體類型,短則數月,長則數十年。

一般情況下,白血病病人病情穩定之後,1年內應每1~2個月複查1次,2~3年每3個月複查1次,以後則每半年複查1次。

飲食

在積極治療白血病的同時,也需要注意飲食,對於一些會產生不良影響的食物,白血病病人應該避免食用,以防造成健康隱患。

- 因為病人的免疫力低下,所以應保證飲食的乾淨衛生。

- 病人在治療過程中,常常會有消化系統的不良反應,所以要進食容易消化的食物。

- 病人在患病期間蛋白消耗較大,應多吃富含蛋白的食物,如雞蛋、牛奶等。

- 對於化療後出現噁心、嘔吐、食欲不振的病人,儘量補充營養物質,少食多餐。

照護

白血病主要是預防感染、預防出血。要求病人戴口罩,避免去公共場所,避免接觸有感冒的病人,乾淨飲食,防止腸道感染,保持大便通暢,避免腸道感染的發生率。避免磕碰、避免劇烈咳嗽,做好防護措施。

- 病人應注意補充營養,維持水、電解質平衡,必要時靜脈補充營養;防止感染,特別是注意口腔、鼻腔及肛周的護理。

- 給予高蛋白、高熱量、易消化的食物,注意觀察有無異常體徵、症狀。

- 作息規律、睡眠充足、適當運動,健康飲食,切忌暴飲暴食,注意飲食衛生。

聽從醫生安排定期複診,日常生活中注意有無發熱、乏力、出血等變化,以及身體不適等相關併發症的症狀,如有發生則應及時就醫。

- 心理疏導,運用語言藝術安慰病患,與病人建立良好的醫護關係,家屬與病人建立良好的溝通關係。

- 滿足病人需求心理,慢性白血病病人有很多需求受到限制,進而影響到情緒和行為,因此必須要認真觀察病人的需求,滿足病人的各種需要。

- 幫助協調各種關係,慢性白血病的病人,非常希望得到親友的安慰、病友之間的相互溝通、相互安慰和支持。

需要警惕骨髓移植後的併發症,可能出現感染、出血、噁心、嘔吐,甚至排異反應等。

預防

初期發現、初期治療對降低白血病病人的死亡風險、病情進展及提高生存率有益。

血液常規檢查

血球分析出現白血球異常升高,排除感染性等其他疾病後,需要進一步行骨髓穿刺等檢查。

血抹片

血抹片檢查,可以根據顯微鏡下血液標本當中的血球形態變化、幼稚細胞的多少等項目作出鑑別診斷。

避免某些化學品

避免暴露在某些化學物質環境中,例如苯及相關化學製品。

戒菸

吸菸會增加患急性骨髓性白血病的風險。

定期體檢

具有血液病家族史及血液疾病病史人群,應定期進行體檢。