奶癬

概述

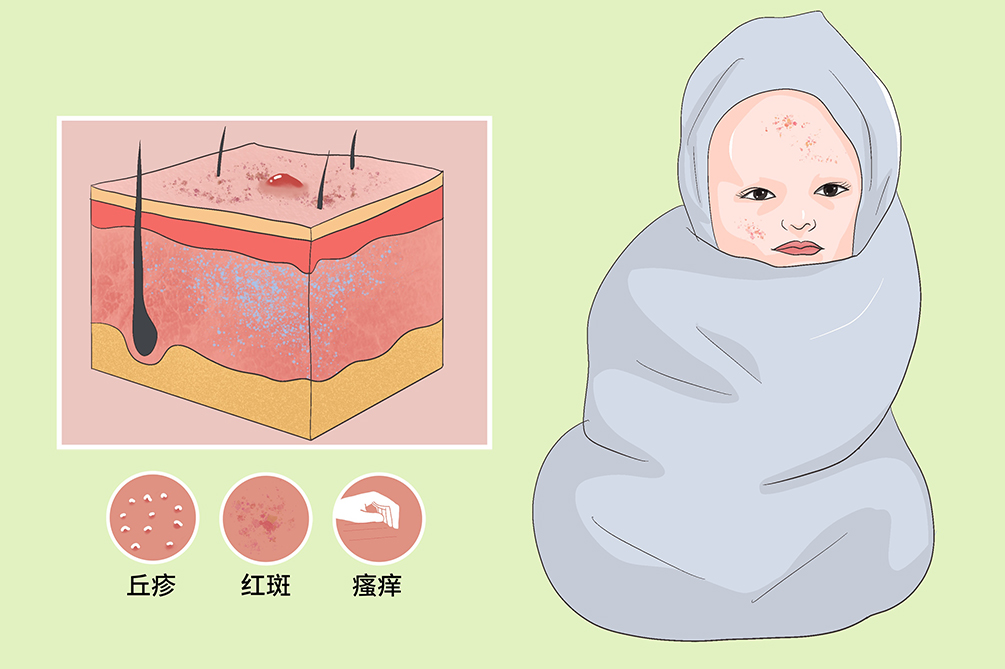

奶癬,又名胎癬、胎瘡,為發於嬰兒的一種濕疹,好發於哺乳嬰幼兒之頭臉部,或可延展於其他部位。是由基因及環境等多種內外因素所導致的一種過敏性皮膚病,多始發於2~3個月大的嬰兒。臨床以皮膚紅斑、粟粒狀丘疹、丘皰疹或水泡、皰破後出現點狀糜爛、滲液、結痴,並伴劇烈搔癢為特徵。

- 就診科別:

- 兒科

- 英文名稱:

- infantile eczema

- 疾病別稱:

- 胎癬、胎瘡、嬰兒濕疹、胎斂瘡

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 細菌感染、丘疹、腸道菌群失調

- 治療周期:

- 治療周期根據病情決定

- 臨床症狀:

- 紅色米粒大小的丘疹、紅斑、搔癢

- 好發人群:

- 兩歲以下嬰幼兒

- 常用藥物:

- 地奈德乳膏、丁酸氫化可的松乳膏、糠酸莫米松乳膏

- 常用檢查:

- 血液常規、過敏原檢測

滲出型

常見於肥胖型嬰兒,初起於兩頰,發生紅斑、丘疹、丘皰疹,常因劇癢搔抓而顯露有多量滲液的鮮紅糜爛面,嚴重者可累及整個臉部甚至全身。如有繼發感染可見膿皰及局部淋巴結腫大、發熱,好發於頭皮、眉間等部位,表現為潮紅、脫屑、丘疹,但無明顯滲出。呈慢性時也可輕度浸潤肥厚,有皸裂、抓痕或結血痂。

乾燥型

多見於6個月~1歲小兒,或在急性亞急性期以後。皮膚表現為丘疹、紅腫、硬性糠皮樣脫屑及鱗屑結痂,無滲出,常見於臉部、軀幹及四肢屈側面,往往合併不同程度的營養不良。

病因

引起寶寶奶癬的病因往往是複雜的,其發病與多種內外因素有關,有時很難明確具體的病因。例如過敏反應、機械性刺激、母親的遺傳因素等,都有可能導致寶寶患有奶癬。

- 患兒往往由消化道攝入食物性變應原,如魚、蝦、牛羊肉、雞蛋等致敏因素。奶癬的高發病率主要是由於患兒皮膚角質層薄,微血管網豐富,以及內皮含水及氯化物較多,因而容易發生變態反應。

- 機械性摩擦如唾液和溢奶經常刺激,也是本病的誘因。護理不當,如過多使用較強的鹼性肥皂、過高營養,以及腸內異常發酵等也可引起本病。

- 有些嬰兒有遺傳過敏素質(異位性素質),家族中也有異位性皮膚炎、魚鱗癬、氣喘或過敏性鼻炎等病史,患兒對食物過敏,血中IgE數值增高,嗜酸細胞增高。隨著年齡增長,皮膚損害逐漸限局於四肢屈側處(肘窩、膝盖窝),往往劇烈抓癢、反覆不愈,直至兒童期甚至延續到成人期。

- 某些外在因素如日光、紫外線、寒冷、濕熱等物理因素,接觸絲織品或人造纖維,外用藥物以及皮膚細菌感染等,均可引起奶癬或加重其病情。

食物因素

富含蛋白質的食物,魚、蝦、蛋類及牛乳等,嬰兒接觸後發生過敏反應。

外部刺激

毛製品、植物(各種植物花粉)、化學物品(護膚品、洗浴用品等)、化纖物品、動物皮革及羽毛等物品的刺激。

病理因素

病毒或細菌感染、蟯蟲。

環境因素

日光照射、高溫或寒冷、穿衣不當等的刺激都可能會誘發此病。

奶癬又稱嬰兒濕疹,全球嬰兒濕疹發病率為10%~30%。在美國,嬰兒濕疹發病率在8.7%~18.1%不等。在我國,1歲以內嬰兒異位性皮膚炎(嬰兒期異位性皮膚炎,又稱嬰兒濕疹)發病率為30.48%。

奶癬是嬰兒時期常見的一種皮膚病,早見於1~3個月嬰兒,好發於兩歲以下的嬰幼兒。

症狀

奶癬皮損形態多樣,出現紅斑、丘疹。如果出現在頭皮或眉部,會出現黃色發亮的結痂,大多數病人會出現在臉頰部位,嚴重時紅斑會變成水泡。

- 皮損好發於顏面,多自兩頰開始,漸侵至額部、眉間、頭皮,反覆發作。嚴重者可親延頸部、肩胛部,甚至遍及全身。

- 皮損形態多樣,分布大多對稱,時輕時重。在臉部者初為簇集或散在的紅斑、丘疹;在頭皮或眉部者多有油膩性鱗屑和黃色發亮的結痂。輕者僅有淺紅的斑片,伴有少量脫屑;重者為紅斑、水泡、糜爛、浸潤成片,不斷蔓延擴大,若過分搔抓、摩擦、洗燙,則糜爛加重,滲出增多。常因皮膚破損而繼發感染,引起附近淋巴結腫大,並伴有發熱、食慾減退、便乾等全身症狀。

- 自覺陣發性劇癢,遇暖尤甚,以致患兒常將頭臉部在枕上或母親衣襟上摩擦,或用手搔抓,煩躁、哭鬧不安,常影響健康和睡眠。

- 多發於出生後1-3個月,多在1-2歲減輕、痊癒。

患兒通常都會出現煩躁不安、搔癢難耐的症狀,會對睡眠、進食產生不利影響。嚴重時由於搔抓嚴重,可能會誘發感染。

奶癬一般少有併發症,局部的長期搔抓,容易併發細菌感染、黴菌感染,同時長期刺激,會導致口唇乾裂、疼痛、出血,引起局部紅斑、丘疹、水泡、膿皰、糜爛、結痂等,少數病例導致孩子進食受到影響,進而合併營養失衡、腸道菌群失調、微量營養素代謝異常等。

看醫

當寶寶患有奶癬時,會出現搔癢難忍、煩躁不安等,應及時就醫,可以選擇兒科或者皮膚科進行就診,根據醫生指導再行用藥。

- 嬰兒經常用手抓撓皮膚。

- 嬰兒皮膚出現發紅、乾裂。

- 嬰兒皮膚剝落形成鱗屑。

- 嬰兒持續煩躁哭鬧,影響睡眠情況和飲食情況。

病人應首先考慮到兒科就診,也可以考慮到皮膚科就診。

- 寶寶以前長過濕疹嗎?

- 寶寶之前有沒有什麼過敏史?

- 寶寶平時吃些什麼?

- 寶寶父母有沒有過敏史?

- 平時家裡有養寵物嗎?灰塵多嗎?

- 該病的診斷主要依靠臨床表現,諸如皮膚組織病理切片檢查之類的輔助檢查對診斷幫助不大。因此,在就診時及時向醫生匯報病史就顯得尤為重要。

- 實驗室檢查無特異性,血液中嗜酸性粒細胞可能增加,必要時行過敏原檢測。

- 以頭面或身體其他部位反覆出現濕性或乾性皮疹為主要表現,皮損可呈多形性,搔癢難耐,蔓延成片,或流淌汁水,或結痂脫屑。

- 實驗室檢查,血清IgE升高,血中嗜酸性白血球數顯著增高。

熱疹

熱疹即痱子,通常在受熱後出現,呈密集顆粒樣丘疹,皮疹消退後有輕度脫屑。有時會呈針頭大小圓而尖形的淺表性小水泡或膿皰,常見於頭臉部、脖頸、軀幹等處,通過疾病的發生原因可以相鑑別。

新生兒痤瘡

新生兒痤瘡多發生在出生後數天至4週以內,主要發生在面頰、額及頦部,以丘疹和膿皰為主,偶見黑頭粉刺,少見結節和囊腫。丘疹、膿皰和黑頭粉刺一般在數周內消退,根據疾病形態及發病的時間可以鑑別。

治療

奶癬在治療時要注意患兒的局部清潔,避免感染,不要用手搔抓患處,要根據患兒的臨床表現,選擇對症處理的藥物及治療方法。

嬰兒的皮膚比較柔嫩,抵抗力較差,要保持局部清潔,避免感染。滲水結痂時,不要用熱水肥皂擦洗,免得滲液越來越多,結痂越來越厚,應該用植物油輕輕塗擦,不要強行把痂皮剝下。

全身治療

常服 Diphenhydramine 糖漿、綜合維他命B及維他命C, Chlorpheniramine 等抗組織胺藥可使癢覺減輕,嚴重病人可服普賴鬆,但停藥後容易復發,有繼發性感染時應用抗生素。

局部治療

- 有較厚鱗屑痂時可用液狀石蠟或植物油泡軟,然後輕輕抹除,不要任意用熱水及肥皂擦洗以免皮疹加重,但有的可洗澱粉浴。

- 滲液較多時,最好用稀釋的醋酸鋁溶液或1 : 5000高錳酸鉀溶液濕敷。滲液顯著減少或消失時,可擦類固醇激素製劑,如地奈德乳膏、丁酸氫化可的松乳膏、糠酸莫米松乳膏等,或是塗擦沒有刺激性的爐甘石搽劑或鋅霜,有繼發性感染時可擦3%氯碘羥喹。

- 急性炎症消失時,可擦含有魚石脂、糠餾油或煤焦油的霜劑或泥膏,加入氫化可的松或氟氫可的松,效果更好,對慢性損害也可塗擦黑豆餾油軟膏。

本病以藥物治療為主,無需手術治療。

中醫認為本病多因飲食失調,內蘊濕熱,外受風濕熱邪所致。臨床上分乾性(丘疹性)、濕性(滲出性)兩型。常反覆發作,並多伴有胃腸道消化障礙症狀。臨床治療多用內外兼治法,內服藥以清熱、解毒、涼血、滲濕為主,外用藥根據乾性、濕性之不同,予以不同處理。臨床證治如下:

乾性(丘疹性)

疹如粟粒大,癢痛相兼,起白屑如疥癬,疹隱紅而乾燥,此多偏熱,治以清熱解毒為主。

濕性(滲出性)

濕疹部浸潤滲出液較多,或有膿性分泌物,重者可融合成片或延及全身,有腥味,局部發紅且癢甚,此多偏濕,治以涼血滲濕為主。

預後

奶癬隨著患兒的年齡增長,症狀會逐漸減輕,症狀輕的患兒可能會有一定的機會自愈,少數患兒可能會出現反覆不定的情況。需要反覆就醫,遵醫囑定期複診。

症狀較輕時有可能會自愈。

本病不會影響壽命。

奶蘚容易反覆,病人需要遵醫囑定期複診。

飲食

在寶寶患上奶癬後,飲食上要注意清淡飲食,排查可能導致過敏的食物,避免攝入過多油脂,避免過量進食,多吃富含維他命和礦物質的食物,同時寶媽也要在飲食方面加強注意。

- 避免讓寶寶過量進食,以保持正常的消化和吸收能力,食物應以清淡為主,少加鹽和糖,以免造成體內水和鈉過多的積存,加重皮疹的滲出及痛和癢感,導致皮膚發生糜爛。

- 尋找可疑的食物過敏原,如果發現明顯地誘發寶寶長奶癬的食物,立即停用。懷疑是某種食物引起寶寶過敏時,應該避免再給寶寶吃,如對蛋清過敏可以暫且只給吃蛋黃,停掉餵蛋清,也可從少量蛋清開始喂,然後根據寶寶的反應一點一點地增加。煮熟的蛋清和蛋黃之間的薄膜是卵類黏蛋白,極易引起過敏,不要給寶寶吃。

- 給寶寶添加新食物要從少量開始,一點一點逐漸地增加,如果10天左右寶寶沒有出現過敏反應,才可能再增加攝入量,或增加另一品種的新食物。

- 適當多攝入植物油,長奶癬的寶寶身體內的必需的脂肪酸含量通常較低,因此寶媽可在餵養中適當多用植物油,同時應少吃動物油,以免使濕熱加重,不利於奶癬的治療。

- 牛奶煮沸次數要多一些,如果寶寶的奶癬是由於牛奶過敏引起,在煮牛奶時,應該加長煮沸時間和次數,使其中引起過敏的乳白蛋白變性,從而減輕過敏,或用其他代乳品替代。

- 飲食多選用清熱利濕的食物,如綠豆、赤小豆、莧菜、薺菜、馬齒莧、冬瓜、黃瓜、萵筍等,少食魚、蝦、牛羊肉和刺激性食物。

- 多吃富含維他命和礦物質的食物,在不過敏的情況下,可以適當添加胡蘿蔔水、鮮果汁、番茄汁、菜泥、果泥等,以調節寶寶的生理功能,減輕皮膚過敏反應。

照護

患兒在患上奶癬後,要避免接觸可疑過敏原,在起居上更要多加注意,儘量避免接觸灰塵等,避免搔抓患處,注意個人衛生。

- 避免接觸可疑的過敏原,對塵蟎過敏,避免使用地毯;對動物羽毛、皮毛過敏的,家裡儘量不要養寵物。

- 儘量將家裡的舊報紙、雜誌及其他容易積塵的物品移出室外,棉花、羽毛等填充玩具也應少接觸。

- 避免患兒搔抓患處,要嚴格看護患兒,否則將會容易引起感染。

- 注意監測患兒皮疹的發展情況,如有進行性加重,或伴有發熱等症狀,應高度注意。

- 在寶寶出疹期間,為減輕刺激局部皮疹可用硼酸水清洗,等疹子滲水時用紗布吸乾,然後遵醫囑外塗專用寶貝濕疹膏,但不可大面積或長期使用。

- 已經有過奶癬的嬰兒,可用清水或生理鹽水清洗局部,並選用柔和的嬰幼兒護膚、清潔產品,這樣即可減輕寶寶癢感。

- 剪短寶寶的指甲或睡覺時戴上小手套,以免因搔癢而抓破皮膚。當濕疹滲水結痂時,避免用肥皂洗、熱水燙,過熱會刺激奶癬增加癢感。

- 防止出汗,不宜給孩子穿過多衣物。

- 奶癬嚴重的時候必須用激素類藥物,重要的是要掌握好用量和用藥時間,一定要在醫生的指導下使用。

預防

對於奶癬的預防,要對寶寶可能會導致其過敏的食物進行排查,每天洗澡,注意衛生,注意避免刺激,同時母乳餵養的母親儘量不吃容易過敏的食物,寶寶添加輔食時要注意儘量不要添加魚蝦類食物。

- 可以觀察有無對某種食物過敏的跡象。

- 可以帶寶寶查血,檢測有無過敏原。

- 患兒應該每天洗澡,保持皮膚清潔和濕潤,但是水溫不能過高,儘量少用化學洗浴用品,忌用刺激性強的外用藥。

- 衣著宜寬鬆,不宜太厚,穿棉質衣物,避免接觸毛織、化纖衣物。

- 母乳餵養者,母親不宜食魚蝦、牛羊肉等容易過敏的食物。