川崎氏症

概述

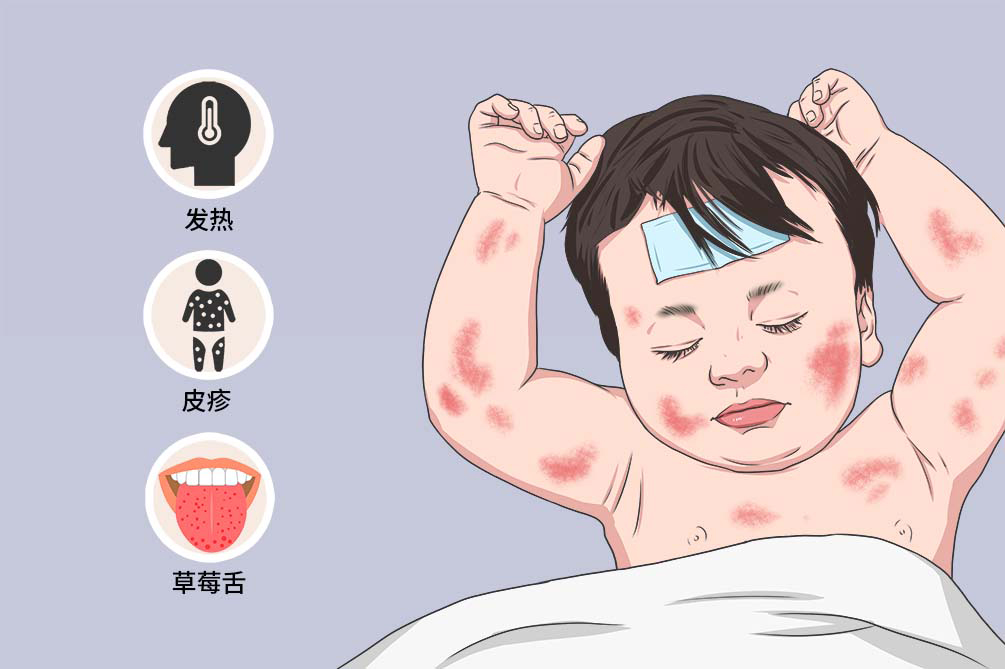

川崎氏症又稱皮膚黏膜淋巴結症候群,是一種病因未明的全身性血管炎症候群,主要表現為發熱、皮疹、眼球結合膜、口腔黏膜充血、手足紅斑、指(趾)端硬性水腫及頸淋巴結腫大,最嚴重的後果是中、後期發生的冠狀動脈損傷,是兒童最重要的後天性心臟病之一。約15%~20%未經治療的患兒發生冠狀動脈損害,及時而單用阿斯匹靈治療也約15%患兒發生冠狀動脈病變。患病初期出現的嚴重心肌炎、中後期動脈瘤破裂與血管栓塞是本病死亡的主要風險,近年來由於規範化應用大劑量丙種球蛋白治療,病死率已從1970年代的2%下降到0.5%以下。

- 就診科別:

- 兒科、小兒心血管內科

- 英文名稱:

- Kawasaki disease,KD

- 疾病別稱:

- 皮膚黏膜淋巴結症候群

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 休克、膽囊積水、關節炎

- 治療周期:

- 12~14週左右

- 臨床症狀:

- 發熱、多形性皮疹、指趾紅腫、脫屑、淋巴結腫大

- 好發人群:

- 6個月至5歲以下兒童及嬰幼兒

- 常用藥物:

- 阿斯匹靈、 Flurbiprofen 、可邁丁

- 常用檢查:

- 血液常規、心電圖檢查、超音波心動圖、冠狀動脈造影

病因

川崎氏症的病因不明,其發病機制也尚不清楚,但根據流行病學特點及臨床觀察提示,其可能與感染有關,但迄今無法確定微生物是致病的唯一原因,還可能與免疫和遺傳因素有關。多數學者認為是由一種或多種已知或未知微生物侵入易感者體內,激活多種T細胞和B細胞參與的免疫反應,若同時存在基因遺傳易感性,則可能引發全身血管內皮損傷及功能障礙。

感染因素

在對典型川崎氏症臨床資料的研究分析中表明,約有30%患兒與感染有顯著相關性,且通過進一步發現川崎氏症的病原不僅有細菌、病毒有關, 也可能與衣原體、立克次體、支原體、蟎蟲等微生物的某些相關性酶的活性增高相關。另外,進行實驗室檢查時也發現病人的白血球、C-反應蛋白增高,紅血球沉降率增快,提示其病因與感染有關係。

遺傳易感性

遺傳因素在川崎氏症中起著重要作用,全基因組關聯分析通過大樣本的基因檢測試驗,認為CD40、BLK和FCGR2A、HLA中的基因多態性與川崎氏症的顯著相關性,而且其發生具有家族聚集性,家族中有川崎氏症病人,其後代的發病率較正常人高。

免疫炎症反應

免疫炎症反應在川崎氏症的發生發展中起到了不容忽略的作用,外源性抗原是引起川崎氏症的原因之一,如表皮剝脫性毒素、小腸結腸類耶氏菌膜蛋白等,這些超抗原通過激活某些免疫系統,使T細胞被激活,同時機體免疫系統中T淋巴球調控網絡失衡,進一步促使T細胞能力被大大激活。臨床中川崎氏症急性期病人CD8+T淋巴球和CD4+T 淋巴球的比值明顯增高,表明超抗原在川崎氏症病人血管損傷進程中起到了一定的作用。

川崎氏症是兒科的一種常見病,好發於嬰幼兒,1~5歲為發病高峰年齡,約80%的發病年齡小於5歲。亞洲人種發病率明顯高於其他人種,男孩得病較多,男女發病比例約為1.5:1。該疾病全年均可發病,多數發生2、4、6月份,冬季發病較少,並且存在一定的趨於爆發流行現象。

本病好發於5歲以下兒童,尤其是6~18個月嬰兒,男孩較多,男女比例為1.5:1。

症狀

川崎氏症的典型症狀為發熱持續5天以上,且抗生素治療無效,體溫呈稽留熱或弛張熱等,其他症狀則表現為患兒易激惹、煩躁不安等。

發熱

典型發熱起病急,抗生素治療無效,體溫達39℃~40℃甚至更高,呈稽留熱或弛張熱,持續7~14天,少數可以持續月余。

皮膚症狀

表現為多形性皮疹,多發於急性期,發熱後2~4天出疹,持續4~5天後消退。皮疹可呈瀰漫性紅斑或猩紅熱樣皮疹,無皰疹與結痂,多見於軀幹和四肢近側端。另外,肛周皮膚也有發紅、脫皮,嬰兒卡介苗接種處可有充血、硬腫。

結膜充血

雙眼球結合膜充血,無膿性分泌物,一般無糜爛,於起病後3~4天出現,熱退後消散,呈一過性發生。

口腔症狀

口唇充血、皸裂,口腔黏膜瀰漫充血,充血症狀持續於整個發熱期,但不伴有潰瘍與分泌物,舌乳頭明顯,呈草莓舌。

四肢改變

急性期出現掌跖紅斑,手足硬性水腫,恢復期指趾端自指甲和皮膚交界處出現膜狀脫皮,指、趾甲有橫溝(Beau線),重者指(趾)甲脫落。

頸部淋巴結腫大

一般於起病後1~2天出現,單側或雙側,但以單側較為多見,直徑小於1.5公分,觸之柔軟,但不可推動,壓痛較輕,無化膿,常為一過性。

神經系統症狀

患兒易激惹、煩躁不安,少數有頸項強直、驚厥、昏迷等非細菌性腦膜炎症狀。

消化系統症狀

表現有腹痛、嘔吐、腹瀉、麻痹性腸阻塞、肝大、黃疸,以及血清轉胺酶升高等消化系統症狀。

心血管系統症狀

可有奔馬律、心音低沉,甚至可出現心搏過速。

其他

表現為咳嗽、關節痛、關節炎。

心血管併發症

包括冠狀動脈擴張及冠狀動脈瘤、心功能不全、二尖瓣逆流及體動脈病變。

休克

表現為血壓降低20%及循環灌注不良,是可致命的嚴重併發症。

神經系統疾病

急性期可出現無菌性腦脊髓膜炎、顏面神經麻痹、聽力喪失、急性腦病和高熱驚厥等,是由於血管炎引起,臨床多見,恢復較快,預後良好。其中無菌性腦脊髓膜炎最常見,發生率約25%。

巨噬細胞活化症候群

部分病人偶爾出現巨噬細胞活化症候群,嚴重時可危及生命。

看醫

川崎氏症要早發現、早診斷、早治療,尤其是5歲以下的兒童、嬰兒在出現持續發熱5天以上且使用抗生素無效時應及時就醫,要在醫生的指導下進行治療,不要盲目的使用藥物或者是更換藥物以及停藥等。

- 當患兒發熱至38℃~39℃時,至少超過5日,並且初期有血象高細菌感染徵象而給予抗生素治療,但通過抗感染治療無效時,應及時就醫。

- 當病人出現雙側結膜充血、口唇發紅或者乾裂、舌乳頭明顯呈草莓舌等情況下出現時,需要及時就診。

- 病人出現心慌、胸悶、嘔吐、腹瀉等不能緩解時,需要立即就醫。

- 當患兒出現發熱、結膜充血、口唇發紅或者乾裂等症狀時,需要去兒科就診。

- 當患兒表現出心臟疾病症狀,需要及時前往小兒心血管內科就診。

- 何時發現的異常情況?

- 發熱持續了幾天?是否吃過退燒藥?

- 是否有皮疹出現?皮疹是什麼樣的?

- 來就診前是否出現過感染性疾病?

- 家族中是否有人出現過類似症狀?

血液常規檢查

通過血液常規檢查可以確定血球、白血球是否存在異常,可以確定病人是否存在貧血。如患兒有輕度貧血,血小板初期正常,第2~3週時增多。周圍血白血球增高,以嗜中性白血球為主,伴核左移。

血抹片

可以確定病人嗜中性白血球是否存在增多的現象,可以確定是否含有空泡和毒性顆粒的嗜中性白血球數上升。

免疫學檢查

血清IgG、IgM、IgA、IgE和血循環免疫複合物升高。TH2類細胞因子如IL-6明顯增高,總補體和C3正常或增高。

心電圖

初期示竇性心搏過速,非特異性ST-T變化,心包炎時可有廣泛ST段抬高和低電壓,心肌梗塞時相應導聯有ST段明顯抬高、T波倒置及異常Q波。

胸部平片

肺部紋理增多、模糊或有片狀陰影,心影可擴大。

超音波心動圖

急性期可見心包積水,左室內徑增大,二尖瓣、主動脈瓣或三尖瓣逆流,可有冠狀動脈異常,如冠狀動脈擴張、冠狀動脈瘤、冠狀動脈狹窄,是本病最重要的輔助檢查手段。

冠狀動脈造影

超音波檢查有多發性冠狀動脈瘤或心電圖有心肌缺氧表現者,應進行冠狀動脈造影,以觀察冠狀動脈病變程度,指導治療。

多層螺旋CT

在檢測冠狀動脈狹窄、血栓形成、血管鈣化等方面明顯優於超音波心動圖,可部分取代傳統的冠狀動脈造影。

發熱5天以上,伴下列5項臨床表現中4項者,排除其他疾病後,即可診斷為川崎氏症。如5項臨床表現中不足4項,但超音波心動圖有冠狀動脈損害,亦可確診為川崎氏症。

- 四肢變化,急性期掌跖紅斑,手足硬性水腫,恢復期指(趾)端膜狀脫皮。

- 多形性皮疹。

- 眼結合膜充血,非化膿性。

- 唇充血、皸裂,口腔黏膜瀰漫充血,舌乳頭突起、充血,呈草莓舌。

- 頸部淋巴結腫大。

猩紅熱

川崎氏症與猩紅熱這種疾病是不同的是,川崎氏症是會先發熱,隨後出現皮疹,發病年齡偏低,使用青黴素治療疾病效果不是特別明顯。

滲出性多形紅斑

嬰兒少見,皮疹範圍廣泛,有皰疹及皮膚剝脫出血,有口腔潰瘍,通過臨床表現可與川崎氏症進行鑑別。

幼年類風濕性關節炎全身型

無眼結合膜充血,無口唇發紅、皸裂,無手足硬腫及指端脫皮,無冠狀動脈損害,通過臨床表現可與川崎氏症進行鑑別。

敗血症

血培養陽性,抗生素治療有效,可發現感染病灶,而川崎氏症抗生素治療無效。

結節性多動脈炎

是一種全身性壞死性中小動脈炎,以9~11歲為發病高峰年齡。病變呈節段性分布,常發生於腎、心、消化道和皮膚,受累血管可發生動脈瘤、血栓形成或狹窄,嬰兒以冠狀動脈病變最顯著,與川崎氏症較難區別。其要點為患兒有多系統病變,出現沿血管分布的皮下結節、紫斑症樣皮疹。組織病理學檢查是確診的重要依據,但因病變呈節段性分布,使皮膚和肌肉切片檢查的陽性率不高。

治療

川崎氏症的治療目標是控制全身血管炎症、減少冠狀動脈損傷,防止冠狀動脈瘤形成以及血栓性阻塞。對於急性川崎氏症病人,應在發病後儘早應用靜脈免疫球蛋白(IVIG)和大劑量的阿斯匹靈治療。對嚴重的冠狀動脈病變病人行冠狀動脈搭橋術。還要更加注意的是,川崎氏症重在早診斷、早治療。

根據病情給予對症及支持療法,如補充液體、保護肝臟、控制心臟衰竭、糾正心律失常等,有心肌梗塞時應及時進行溶栓治療。

阿斯匹靈

熱退後3天逐漸減量,維持治療6~8週。如有冠狀動脈病變時,應延長用藥時間,直至冠狀動脈恢復正常。

靜脈注射丙種球蛋白(IVIG)

宜於發病初期(10日以內)應用,可迅速退熱,預防冠狀動脈病變的發生。應同時合併應用阿斯匹靈,劑量和療程同上。部分患兒經IVIG效果不好,可重複使用1~2次,但1%~2%的病例仍然無效。

糖皮質類固醇

這類藥物是可以有效的抑制和消除炎症反應,適用於疾病比較嚴重的患兒,該藥物可促進血栓形成,易發生冠狀動脈瘤和影響冠狀動脈病變修復,所以不能單獨應用,可與阿斯匹靈、 Dipyridamole 聯合應用。

Flurbiprofen

該藥僅用於有嚴重阿斯匹靈肝毒性或阿斯匹靈禁忌的病人,需要分三次使用。

可邁丁

如果患兒已經形成冠狀動脈瘤,是可以使用該藥物來進行治療。主要是用來預防和防止血栓的形成,更適合於3歲以上的兒童。

烏司他丁

烏司他丁是一種蛋白酶抑制劑,具有抗炎作用,可減輕血管炎症,有研究提示與靜脈注射免疫球蛋白聯合使用,可以防止冠狀動脈瘤形成,但其安全性有效性仍需進一步研究。

這種治療方法更適用於冠狀動脈瘤的患兒,尤其是存在心肌缺氧、缺氧等症狀的患兒,可以選擇冠狀動脈搭橋術。如果比較嚴重的病人並且還存在嚴重的心臟衰竭時,必要的時候可以選擇心臟移植手術治療。

冠狀動脈旁路移植術

移植一根新的血管到心臟上,滿足心臟的血液供應,從而改變根本的症狀。

冠狀動脈血管成形術

可以通過擴張阻塞或狹窄的血管,改善心臟的血流情況。

對於有冠狀動脈血栓病人需行溶栓治療,對於發生重症心肌炎、川崎氏症休克症候群病人,需要應用擴容、血管活性藥物,並轉入重症監護室進一步治療。

預後

本病為自限性疾病,多數預後良好,復發率約為1%~2%。未經治療的患兒,併發冠狀動脈瘤者可達20%~30%。對於川崎氏症病後出院未痊癒者要定期複診,有冠狀動脈異常病人的預後取決於冠狀動脈病變的嚴重程度。

川崎氏症初期可以治癒,只有1%~3%的病例有復發,大多數病人具有自限性。

川崎氏症如果早發現、早診斷、早治療,一般不會影響自然壽命。

無冠狀動脈病變者一般無後遺症,但出現冠狀動脈者易出現心肌缺氧、缺氧等心臟病。

如有心血管病變未痊癒者,可遵醫囑長期按時服阿斯匹靈,注意飯後服藥以減輕胃腸道反應。根據病情2週、1月、3月或半年來院複查心電圖或超音波心電圖,觀察恢復情況,並在心臟專家或專科門診隨訪,以繼續接受治療和指導。無冠狀動脈病變患兒於出院後1、3、6個月及1~2 年進行一次全面檢查(包括體格檢查、心電圖和超音波心動圖等)。未經有效治療的患兒,10%~20%發生冠狀動脈病變,應長期密切隨訪,每6 ~12個月一次。

飲食

川崎氏症病人日常飲食注意避免食用較硬或易造成口腔黏膜損傷的食物,如堅果、帶骨頭或帶刺的食物等。如合併冠狀動脈病變,病人應該多吃富含蛋白質和維他命的食物,同時應進食清淡、容易消化的食物,避免進食高脂肪、油膩、辛辣、刺激性食物。

照護

川崎氏症病人的護理應以促進病人病情恢復並穩定為主,需要加強病人的防護,以免造成不必要的併發症。

眼部護理

可用生理鹽水洗眼以減輕不適,避免強光。平時可以適當抬高頭部,以改善雙眼結膜充血情況。

皮膚保養

注意皮膚清潔,夏天每日洗澡一次,平時每周一次,每日晨晚間護理,勤換內衣褲,皮膚搔癢者可外塗爐甘石洗劑,剪短指甲,避免抓破皮膚,必要時可戴上手套,臀部及肛周紅斑、脫屑者,便後用溫水沖洗乾淨,外塗鞣酸軟膏。手腳指趾關節紅腫嚴重,可使用熱敷以減輕疼痛。

口唇護理

要注意保持口腔衛生,鼓勵病人睡前或進食前後漱口,可以刷牙者儘量選擇軟毛牙刷,且動作注意輕柔,不能刷牙者可以使用生理鹽水清洗口腔。平時要多飲水,避免嘴唇乾裂。嘴唇乾裂者可以適當塗抹潤唇膏,注意避免自行將痂皮撕掉。

發熱護理

如患兒體溫38.5℃以下採用物理降溫,可以溫水擦浴、冰袋降溫、多飲溫開水。同時保持空氣清新,室溫20℃~22℃,濕度50%~60%,每日開窗通風2~3次,臥床休息,監測體溫,防止發生高熱驚厥,一旦發生應立即平臥、吸氧、鎮靜,出汗較多時要及時更換衣物,保持皮膚乾燥,防止受涼。

- 患兒在治療期間使用的預防血栓的藥物有出現出血不良反應的風險,出現症狀之後,一定要及時前往醫院就診。

- 一定要確定心臟是否存在疾病,可能會導致患兒表現出心律失常、心臟衰竭、瓣膜關閉不全或心肌炎等疾病,一定要及時的進行治療。

- 所有病人需終身隨訪,日常注意監測血壓。

年齡小的患兒常因缺乏生活自理能力,加上疾病困擾和生活環境的改變,出現哭鬧、拒食、反抗等反常現象,學齡前兒童由於生活環境的改變,可產生恐懼及不安全感;學齡期兒童住院後因不能上學耽誤功課,可產生焦慮、煩躁或憂慮情緒。因此,了解患兒的生活習慣、愛好、性格特點後,對年長兒進行安慰、心理疏導、聽兒童音樂;對幼兒採取聽兒歌、講故事等分散注意力,引導患兒安心養病。另外,對家長更是耐心疏導,因為家長的情緒直接影響患兒的心理活動。

預防

兒童在平時一定要預防感染,避免出現其他疾病,日常生活中要勤洗手、勤通風、勤消毒,感染高發季節應戴口罩,預防交叉感染,適當的進行體育鍛煉,增強體質,可以選擇跳繩、跑步等。

- 補充充足的營養,以富含維他命和蛋白質的清淡、易消化的食物為主,提高機體的免疫力。

- 保持良好心態,良好的情緒對人體免疫力有積極的作用,若心態良好,人體免疫力相對較高,可有效預防疾病的發生。

- 養成良好的生活習慣,做到起居有常,保證充足睡眠,勞逸結合,防止睡眠不足導致身體勞累、虛弱。

- 積極參加體育鍛煉,增加心肺功能,增強體質,進而提升身體免疫力。

- 做好防治措施,日常應做好保暖措施,特別是天氣變化時,應注意衣物的增減,以免由於經常寒涼導致感冒發生。應避免經常到人流密集的公共場所活動,以免引起感染。