自身免疫性肝病

概述

自身免疫性肝病是一類病因尚不明確,具有自身免疫基礎的非化膿性炎症性肝病。根據主要受累的肝細胞類型不同,分為兩大類,即肝細胞受累的自身免疫性肝炎、膽管細胞受累的自身免疫性膽管病。後者有膽汁淤積表現,包括原發性膽汁淤積性肝硬化、原發性硬化性膽管炎、IgG4相關硬化性膽管炎。

- 就診科別:

- 消化內科

- 英文名稱:

- autoimmune liver diseases,AILD

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 是

- 併發疾病:

- 高膽固醇血症、肝癌、膽管癌、食道靜脈曲張

- 治療周期:

- 長期間歇治療

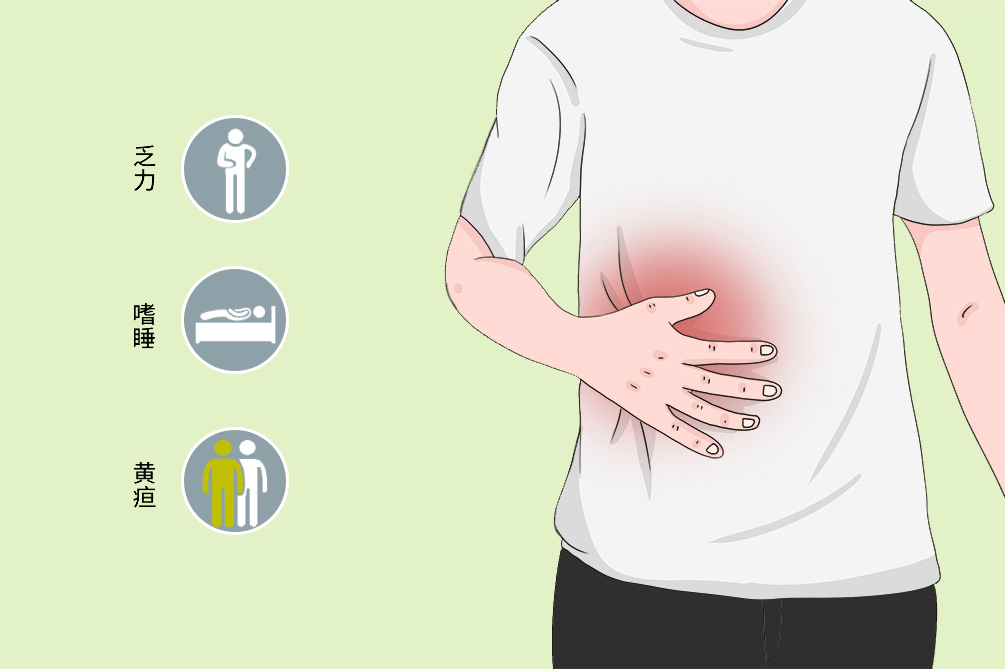

- 臨床症狀:

- 乏力、嗜睡、黃疸、腹水、脾臟大

- 好發人群:

- 患有自身免疫性疾病人群

- 常用藥物:

- 普賴鬆、健膽舒錠

- 常用檢查:

- 肝功能檢查、免疫學檢查、超音波檢查、肝組織檢查

根據主要受累的肝細胞類型不同,分為兩大類,即肝細胞受累的自身免疫性肝炎、膽管細胞受累的自身免疫性膽管病。膽管細胞受累的自身免疫性肝病又分為原發性膽汁淤積性肝硬化、原發性硬化性膽管炎、IgG4相關硬化性膽管炎。

自身免疫性肝炎

本病以血清中出現自身抗體、血清轉胺酶和IgG升高,組織學以界面性肝炎、門脈大量漿細胞浸潤為特點,常共存肝外自身免疫性疾病。

原發性膽汁性肝硬化

原發性膽汁性肝硬化是由於肝內小葉間膽管肉芽腫炎症導致小膽管破壞減少、膽汁淤積,最終出現纖維化、肝硬化甚至肝功能衰竭。

原發性硬化性膽管炎

原發性硬化性膽管炎是一種特發性肝內膽管炎症和纖維化導致多灶性膽管狹窄、慢性膽汁淤積症候群、門脈高壓和最終肝衰竭的慢性膽汁淤積性肝病。

IgG4相關硬化性膽管炎

本病多見於老年病人,男女比例為(2~4):1。

病因

自身免疫性肝病發病原因尚不完全明了,不同類型的病因也不盡相同,總的來說,與自身免疫功能異常以及病毒感染等因素有關。

環境促發因素及抗原交叉病原體感染

一些病毒感染,如麻疹病毒、肝炎病毒、EB病毒感染等,以及藥物、毒素、交叉抗原等誘導自身抗體的產生和打破自身免疫耐受,發生針對肝臟的自身免疫反應。

免疫功能異常

病人自身免疫功能異常、細胞因子失衡,T細胞打破耐受而識別自身的抗原,導致T細胞與靶細胞結合形成複合體發生細胞溶解,引起肝損傷和壞死。

患有其他自身免疫性疾病

如硬皮症、自身免疫性甲狀腺疾病。

遺傳因素

該病有一定的遺傳易感性。

自身免疫性肝炎見於所有人種和所有年齡,男女比例為1:4,發病年齡呈雙峰型,即青春期和女性停經前後,亞太地區的患病率40~254/百萬人,年發病率6.7~20/百萬人。原發性膽汁性肝硬化主要發生在40~60歲的中年女性,男女比例為1:9,發病年齡可在20~90歲,平均年齡50歲。不受地區和人種限制,每年發病率和患病率為2~24/百萬人,患病率19~240/百萬人。原發性肝內膽汁性肝硬化有家族因素,病人的一級親屬中患病率遠遠高於普通人群。發性硬化性膽管炎主要累及年輕男性,男性占比70%,平均發病年齡是40歲。

本身患有自身免疫性疾病,如有橋本氏甲狀腺炎、糖尿病、炎症性腸病、類風濕性關節炎、乾燥症、銀屑病和紅斑性狼瘡的病人更容易患有自身免疫性肝病。

症狀

自身免疫性肝病大多數起病隱匿,初期無症狀,或者症狀不明顯,僅表現為乏力、嗜睡的情況,如果疾病未得到及時治療,疾病進一步發展,可出現黃疸、腹水、發熱、右上腹痛等症狀。

自身免疫性肝炎

自身免疫性肝炎臨床表現多樣,大多數病人起病隱匿,一般表現為慢性肝病,最常見的症狀包括嗜睡、乏力、全身不適等。體檢可發現肝大、脾臟大、腹水等體徵,偶見周圍性水腫。約1/3病人診斷時已存在肝硬化表現,少數病人以食道胃底靜脈曲張破裂出血引起的嘔血、黑便為首發症狀,少部分病人可伴發熱症狀。10%~20%的病人沒有明顯症狀,僅在體檢時意外發現血清氨基轉移酶水平升高。

原發性膽汁性肝硬化

分為無症狀類型和有症狀類型,有症狀病人表現為慢性進行性膽汁淤積,主要表現為伴或不伴黃疸的搔癢,非特異性的症狀,如乏力、右上腹痛,以及肝硬化失代償的表現,如腹水、靜脈曲張出血等。皮膚有色素沉澱、搔癢、黃斑瘤、黃瘤。

原發性硬化性膽管炎

可表現為無症狀但肝功能異常,或以慢性膽汁淤積、復發性膽管炎、慢性肝病的併發症來就診,常見有乏力、搔癢、黃疸的症狀,還可有體重減輕、發熱等不適。部分病人併發炎性腸病,特別是慢性潰瘍性結腸炎,因而會有相應的腸道症狀。

食道靜脈曲張

自身免疫性肝炎如遷延不愈,會進展為肝硬化,肝硬化時肝臟的微觀結構失調,會引起流向肝臟的門靜脈血流出現不同程度的受阻,當通過門靜脈的血液循環受阻時,血液可能會回流到其他血管中。主要是胃和食道中的血管引起靜脈曲張,如曲張的靜脈破裂,則會引起大出血,危及生命。

腹水

肝硬化門靜脈高壓,以及低蛋白血症等諸多因素,會導致大量液體積聚在腹膜腔,形成腹腔積水。腹水可能會干擾呼吸,通常是末期肝硬化的表現。

肝功能衰竭

當肝細胞受到廣泛損害而使肝臟無法充分發揮功能時引起肝功能衰竭,此時需要進行肝移植。

肝癌

自身免疫性肝炎進展至肝硬化的病人,罹患肝癌的風險也會增加。

菌血症

可反覆發生,可能繼發於慢性膽道感染,原發性硬化性膽管炎病人併發菌血症的嚴重性及頻率難以估計。

膽石症

約25%的原發性硬化性膽管炎病人患有膽結石,膽管結石亦可伴發原發性硬化性膽管炎。

膽管癌

原發性硬化性膽管炎病人更容易患各種肝膽惡性腫瘤,最主要的是膽管癌,與無原發性硬化性膽管炎病人相比,其風險升高數百倍。

代謝性骨病

代謝性骨病是慢性肝病的常見併發症,特別與慢性膽汁淤積有關。骨質疏鬆症在膽汁淤積性肝病病人的發病率為13%~60%。原發性硬化性膽管炎病人的骨密度顯著低於正常同齡人群,病人年齡較大,患骨質疏鬆症的危險性增加。

看醫

自身免疫性肝病在病情較輕時,可無臨床表現,一旦出現肝功能受損的相關症狀,如腹脹、噁心、厭油膩、乏力等,需儘快就醫,明確病因,以免延誤病情,導致肝臟嚴重的損害。

- 出現腹脹、噁心、厭油膩、乏力等症狀,或體檢發現不明原因的轉胺酶升高要儘快就診。

- 如有上消化道的異常出血、嘔血的情況需要立即就診。

建議病人到消化內科就診。

- 都有哪些不適症狀,從什麼時候開始的?

- 體重下降多少?飲食情況如何?

- 有無臉色泛黃、噁心、嘔吐、腹瀉等伴隨症狀?

- 是否到過醫院就診,做過哪些檢查,檢查結果是什麼?

- 直系親屬是否有肝病病人?

- 最近用過什麼藥物?

- 是否接種過肝炎病毒疫苗?

- 是否患有自身免疫性疾病?

體格檢查

皮膚黏膜檢查

觀察有無黃疸、瘀點、瘀斑、蜘蛛痣,四肢有無水腫。

腹部體格檢查

叩診和觸診,觀察是否有肝大、脾臟大的情況,有無肝臟壓痛、觸痛,有無腹水。

實驗室檢查

肝功能檢查

- 自身免疫性肝炎的肝功能檢查可有血清轉胺酶升高,初期病人膽紅素水平正常或僅有鹼性磷酸酶水平輕度升高。

- 原發性膽汁性肝硬化表現為鹼性磷酸酶、5-核苷酸酶、γ-穀氨醯轉肽酶顯著升高,血清轉胺酶輕度增高,血清膽紅素初期正常,末期隨疾病進展而上升。

- 原發性硬化性膽管炎主要變現為膽汁淤積,AKP、γ-GT活性增高,且持續6個月,血清膽紅素和白蛋白初始正常,隨疾病進展可出現異常,末期可出現低白蛋白血症及凝血功能障礙。

免疫學檢查

- 自身免疫性肝炎可有γ球蛋白升高,血液循環中檢岀自身抗體,包括抗核抗體(ANA)、抗平滑肌抗體(SMA)、抗嗜中性白血球漿抗體(pANCA)、抗可溶性肝抗原抗體(抗-SLA)、抗肝胰抗體(抗LP)、抗-肌動蛋白抗體(抗-actin)、抗肝腎微粒體抗體(抗-LKM1)、抗第一型肝細胞溶質抗原抗體(抗LC1)等。

- 原發性膽汁性肝硬化病人血清免疫球蛋白增加,特別是IgM。還可發現許多血清自身抗體,包括抗核抗體、抗血小板抗體、抗甲狀腺抗體、抗著絲粒抗體、抗SS-A、狼瘡抗凝物質檢測、抗-烯醇化酶、淋巴球毒抗體)等,但AMA及抗核孔複合物成分的抗體與原發性膽汁性肝硬化最密切相關。

- 原發性硬化性膽管炎約有30%的病人可出現高γ球蛋白血症,約50%的病人可伴有IgG或lgM水平的輕至中度增高。部分原發性硬化性膽管炎病人可見IgG4輕度增高(9%~36%),需與IgG4相關膽管炎鑑別。約超過50%原發性硬化性膽管炎病人血清中可檢測出多種自身抗體,包括抗核抗體(ANA)、抗嗜中性白血球胞質抗體(pANCA)、抗平滑肌抗體(SMA)、抗內皮細胞抗體、抗磷脂抗體等。

影像學檢查

自身免疫性肝病進展到肝硬化的病人,肝臟超音波可有肝內回聲分布不均勻,有所增粗,呈結節樣、波紋狀、鋸齒狀改變、門靜脈內徑增寬、肝緣變鈍等表現。

肝組織學檢查

對自身免疫性肝病的的診斷和治療非常重要,特徵性肝組織學表現包括界面性肝炎、淋巴漿細胞浸潤、肝細胞玫瑰花環樣改變、淋巴球穿入現象和小葉中央壞死等。對於原發性膽汁性肝硬化病人來說,肝切片檢查有助於疾病的分期和診斷。

自身免疫性肝炎

- 排除遺傳代謝疾病、感染性疾病、藥物性肝臟損傷、酒精性或中毒性肝病。

- AST、ALT明顯升高,球蛋白、γ球蛋白或IgG≥1.5倍正常值上限。

- 自身抗體陽性:如ANA、SMA或抗肝腎微粒抗體1≥1:80(成人)或≥1:40(兒童)但抗線粒體抗體陰性。部分病人抗嗜中性白血球抗體、抗可溶性肝細胞抗原/肝胰抗體、抗肝細胞溶質蛋白或抗唾液酸糖蛋白受體抗體陰性。

- 肝臟病理學改變為界面性肝炎,無膽管破壞、肉芽腫或提示其他疾病的改變。

原發性膽汁性肝硬化

- 生化指標支持膽汁淤積的存在(血清鹼性磷酸酶AKP的水平上升)。

- 血清抗線粒體抗體間接免疫螢光或免疫印記法檢測陽性。

- 和(或)肝組織學切片檢查符合原發性膽汁性肝硬化表現。

診斷時須考慮到無症狀型原發性膽汁性肝硬化及AMA陰性的原發性膽汁性肝硬化。

原發性硬化性膽管炎

原發性硬化性膽管炎的診斷需結合臨床表現、生化檢查、影像學檢查結果,一些病例還需行病理檢查。對於具有膽汁淤積生化表現的病人,若膽道成像具備原發性硬化性膽管炎典型表現,且除外其他原因所致者可診斷原發性硬化性膽管炎。

自身免疫性肝炎

藥物性肝損傷

藥物性肝損傷是與藥物使用相關的肝損傷,可表現為肝細胞性損傷型、膽汁淤積型、混合型。多見於女性,部分病人有自身免疫相關的血清標誌物升高,使兩者鑑別有一定困難。對於某些臨床特點不明確且有疑似用藥史的病人,通過全面系統的檢查仍不能明確診斷時,可觀察病人臨床隨診過程中停藥反應。

非酒精性脂肪肝

二者症狀相似,必要時可行肝切片檢查進行鑑別,病理學表現為肝細胞呈大泡脂肪變性、肝竇纖維化。腹部超音波、肝臟瞬時彈性成像和肝切片檢查可輔助鑑別診斷。

威爾森氏症

對診斷不明的病人可行肝穿刺測定肝銅含量,肝銅含量>250μg/g(肝乾重)對威爾森氏症病的診斷有關鍵作用。

原發性膽汁性肝硬化

肝內外膽道阻塞性疾病

此類疾病症狀和體徵與原發性膽汁性肝硬化相似,但一般無脾臟腫大,多有膽絞痛和膽道感染病史,超音波、ERCP、MR膽管水成像等影像學檢查可發現膽道阻塞性病變,如結石、狹窄、腫瘤等。

藥物性肝病

此類病人病程短,均有服藥史,停藥並輔之以保肝和解毒治療,短期內多可治癒。線粒體抗體、血清抗平滑肌抗體、抗核抗體很少陽性。

瀰漫性肝癌

本病發展迅速,AFP多陽性,CT示肝臟瀰漫性低密度區,血清線粒體抗體陰性,肝穿刺切片檢查可明確診斷。

原發性硬化性膽管炎

繼發性膽管炎

繼發性膽管炎是一組臨床特徵與原發性硬化性膽管炎相似,但是有明確病因的疾病,一般只要詳細了解病人病史,二者不難鑑別。

治療

自身免疫性肝病的治療,以免疫抑制劑抑制免疫系統對肝臟的損害為主,充分休息、飲食調整對肝損害的治療也至關重要。當肝臟損害進入終末期時,肝移植是唯一能夠挽救生命的手段。

自身免疫性肝炎

治療總體目標是獲得肝組織學緩解、防止肝纖維化的發展和肝功能衰竭的發生,延長病人的生存期並提高病人的生存質量,治療方案為普賴鬆聯合 Thiopurine 治療或大劑量普賴鬆單獨治療。治療強調個體化處理,療程維持三年以上,或獲得生化指標緩解後至少兩年以上。

普賴鬆聯合 Thiopurine

適用人群:自身免疫性肝炎為停經後婦女、骨質疏鬆、脆性糖尿病、肥胖、痤瘡、情緒不穩定及高血壓病人。

大劑量普賴鬆單獨治療

適用人群:自身免疫性肝炎合併血球減少、巰基普林甲基轉移酶缺乏、妊娠、惡性腫瘤的病人。長期使用糖皮質類固醇可岀現明顯不良反應,其中除了常見的「cushing體徵」(滿月臉、痤瘡、水牛背、向心性肥胖)以外,糖皮質類固醇還可加重骨質疏鬆,導致脊柱壓縮性骨折和股骨頭缺血性壞死等骨病,並與第二型糖尿病、白內障、高血壓病、感染(包括已有的結核發生惡化)、精神疾病的發生有關, Thiopurine 較常見的不良反應是血球減少。因此,長期接受糖皮質類固醇治療的病人,建議治療前做基線骨密度檢測並每年監測隨訪。骨病輔助治療包括堅持規律的負重鍛煉、補充維他命D3和鈣質,適時給予骨活性製劑如二磷酸鹽治療。用 Thiopurine 的病人需嚴密監測血液常規變化,特別是用藥的前三個月。

原發性膽汁性肝硬化

健膽舒錠

作用機制包括促進內源性膽酸分泌、提高膜穩定性、減少肝細胞HLAI類抗原的異常表達、降低細胞因子的產生、抑制疏水膽酸引起的凋亡和線粒體失功能等。

免疫抑制劑

如皮質激素、 Thiopurine 、 Mycophenolate Mofetil 、環孢素A、胺甲蝶呤、苯丁酸氮芥等往往不良反應大,而且療效不確定。

貝特類藥物

對病人AKP、GT、ALT、lgM及三酸甘油脂水平改善效果好,但治療過程中需密切監測不良反應。

止癢藥物

一線藥物是離子交換樹脂考來烯胺,二線藥物為利福平,可能緩解症狀,但偶可引起肝毒性和骨髓抑制。

原發性硬化性膽管炎

無特異有效的方法,治療科採用機械性(內鏡下ERCP進行氣球擴張治療膽道狹窄、短期膽管支架植入進行膽汁引流、鼻膽管引流)、外科性(膽道重建、膽腸內引流術、正位肝移植)、內科性(免疫抑制、抗纖維化、利膽藥、抗生素)方法。

肝移植治療

藥物治療無效者,可給予肝移植治療。適應人群是終末期肝病經內科處理療效不佳者、急性肝功能衰竭經糖皮質類固醇治療一周後病情無明顯改善甚至惡化者。禁忌症是存在難於控制的感染(包括細菌、真菌、病毒感染)、難以戒除的酗酒或吸毒者,患有嚴重心、肺、腦、腎等重要臟器器質性病變病人,愛滋病病毒感染者、有難以控制的心理變態或精神病。

特異性的免疫調控細胞,如調節性T淋巴球和髓系免疫抑制細胞回輸,可能是具有前景的自身免疫性肝病的治療手段之一。

預後

自身免疫性肝病預後差異較大,在獲得生化指標緩解後一般預後較好。初診時如已進展至肝硬化、治療難以控制肝炎活動及治療後雖可暫時控制,但反覆發作者,預後不佳。

自身免疫性肝病較難治癒。

該疾病十年總體生存率約為80%~93%。

如自身免疫性肝病控制不佳,造成長期的肝損害,最終可導致肝臟不可逆的損害,即肝硬化。

飲食

對於該疾病應給予營養豐富、易消化的流質或半流質飲食,限制蛋白質攝入,以控制腸道內氨的來源。

- 出現肝昏迷時,應嚴禁蛋白質飲食,忌食含防腐劑的飲料和食物,如方便麵、罐頭等,以防加重肝功能的損害。

- 對於有水腫腹水的病人應注意飲食中的低鈉、低鹽原則,應少食鹹菜、醬油、罐頭等高鈉食物,儘量食用糧谷、瓜茄類、水果等食物,可適當增加檸檬汁、食醋等改變食品的調味,以增進食慾。

- 避免食用粗糙、堅硬、油炸和辛辣食物,以免損傷食道胃底曲張靜脈誘發出血。

- 避免飲酒,以免加重肝臟負擔。

- 多進食含鈣和維他命高的飲食。

照護

日常生活中應注意避免各種可能增加肝臟負擔的行為,低鈉、柔軟的飲食是肝功能失代償後治療的基礎,氮質血症時還要限制蛋白質的攝入。

- 肝功能衰竭應臥床休息,以降低機體代謝率,增加肝臟的血流量,有利於肝臟的修復。待症狀好轉後,逐漸增加活動量,以不疲勞為度。

- 注意保暖及個人衛生,保持排便通暢,防止便秘。

- 治療期間應定期化驗,以及時發現免疫抑制劑的嚴重不良反應,進展為肝硬化後,還要定期篩檢肝癌。

- 合理作息,保持膳食平衡,改變不良生活方式,如熬夜等,提高身體抗病能力。

- 服用 Thiopurine 應注意監測血液常規白血球的情況,如發生血白血球的快速下降或白血球<35×10^9/L需緊急停用 Thiopurine 。

- 腹水病人要注意觀察腹水的消長,準確記錄出入量,測量腹圍、體重。

- 若為自身免疫性肝病相關肝硬化病人,應每6個月隨訪一次血清甲型胎兒蛋白和腹部超音波檢查,以排除肝細胞癌的可能。

因為自身免疫性肝病病人病程長,有些病人病情危重,搶救治療難度大,醫療費用較高等原因,病人常會產生悲觀、恐懼、絕望等不良情緒,家屬應及時發現病人的不良情緒,及時給予耐心鼓勵,幫助病人樹立戰勝疾病的信心。

預防

自身免疫性肝病病人需改善生活方式,接種相關疫苗,增強機體抗病能力。

- 戒菸限酒,不要熬夜。

- 積極參加體育運動,提高自身免疫力,預防病毒感染。

- 積極治療自身免疫性疾病。

- 注射B型肝炎疫苗。

- 切忌濫用藥物,治療疾病應遵醫囑用藥,切忌自行購藥服用,尤其是所謂祖傳秘方、保健品等。