新生兒驚厥

概述

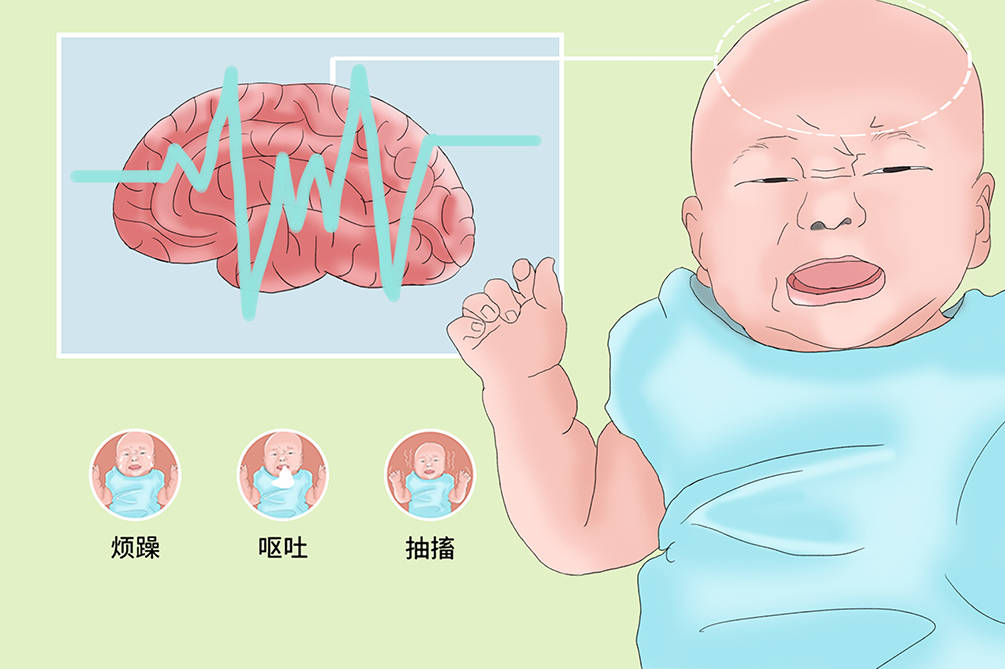

新生兒驚厥是指生後28天內的足月兒或糾正胎齡44週內的早產兒出現一種刻板的、陣發性發作的引起神經功能,如行為、運動和(或)自主神經功能改變,伴或不伴異常,同步大腦皮質放電的表現。連續性視頻腦電圖監測是診斷新生兒驚厥的金標準,因病因複雜,隨地域及年代不同而有差別,臨床表現多樣,27%可發展成為癲癇和(或)後期的認知和行為障礙。

- 就診科別:

- 兒科、小兒神經內科

- 英文名稱:

- Neonatal convulsion

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 腦性癱瘓、智力障礙、後遺癲癇

- 治療周期:

- 根據患兒病情而定,一般需使用抗驚厥藥物1週

- 臨床症狀:

- 肢體抽動、眨眼、斜視

- 好發人群:

- 出生有窒息缺氧、低血糖、電解質不平衡等病因的新生兒

- 常用藥物:

- Phenobarbital 、咪達唑侖、 Levetiracetam

- 常用檢查:

- 腦電圖、頭顱磁振造影、頭顱超音波

微小型

新生兒驚厥最常見的表現形式,多為一些過度的自主運動,某些患兒刺激後可誘發或加重微小型驚厥的發作。

陣攣型

是指重複有節律的四肢、臉部或軀幹肌肉的快速收縮和緩慢放鬆運動,驚厥表現時節律更慢。

肌陣攣型

是無節律且單一的四肢、臉部或軀幹肌肉的快速收縮,可無重複發作,可以是局灶性、多灶性或全身性。

強直型

有局灶性或全身性發作。

病因

新生兒驚厥病因很多,有時幾種因素可同時存在,例如窒息後缺血缺氧性腦病,常同時有低血糖、低血鈣。敗血症既可以合併化膿性腦膜炎,又常同時有低血糖。新生兒驚厥的病因診斷很重要,是進行特殊治療和估計預後的關鍵。

缺氧缺血性腦病

一般在宮內嚴重窒息引起,是足月兒驚厥最常見的原因。

顱內出血

分為缺氧性和產傷性,產傷性顱內出血多發生在體重較大的足月兒,常因胎位異常或頭盆不稱導致娩出困難,骨直接受壓或不適當的牽引而致腦膜撕裂和血管破裂,輕者可無症狀,或輕度意識障礙、肌肉張力低下等;嚴重者臨床症狀突然惡化,數分鐘至數小時內迅速進展,出血量多者常在1~2天內死亡。

感染

新生兒期以化膿性腦膜炎最常見,出生一週內發病者為產前或產時感染所致,常有母親臨產前感染、早期破水或產程延長等病史。出生一週以後發病者為生後感染,可經皮膚、消化道和呼吸道途徑感染。母親孕期感染風疹、弓形蟲和巨細胞病毒導致胎兒宮內感染腦炎,則生後即可出現驚厥。

代謝異常

比如低血糖、低鈣血症、低鎂血症、高鈉和低鈉血症可引起新生兒驚厥。

新生兒破傷風

是由於用未消毒的剪刀、線繩來斷臍、結紮臍帶,使破傷風桿菌由臍部侵入引起的急性嚴重感染。常在生後7天左右發病,易導致新生兒驚厥的發生。

先天代謝性疾病與維他命B依賴症

均易引起新生兒驚厥。

撤藥症候群

若母親長期吸毒或使用鎮靜、麻醉、巴比妥類或阿片類藥物,藥物通過胎盤到胎兒體內,致胎兒對該藥產生依賴。新生兒出生後藥物中斷而出現一系列的神經、呼吸和消化系統症狀和體徵,驚厥通常在生後24~48小時開始,用 Phenobarbital 或美沙可控制驚厥。

膽紅素腦病

初期新生兒重症高膽紅素血症,尤其伴早產、低蛋白血症、缺氧、感染及酸中毒等高危因素時易出現神經症狀,進而引發新生兒驚厥。

新生兒期驚厥發生率遠高於其後任何時期,並且80%的新生兒驚厥發生在生後一週內。據報導,新生兒驚厥的發生率足月兒為1.8‰~3.5‰,1500~2500g之間早產兒4.4‰,小於1500g早產兒55‰~130‰,小於1000g為64‰,早產兒發生率顯著高於足月兒。

出生時有窒息、缺氧、宮內感染、遺傳性代謝缺陷等新生兒

該類新生兒可因病毒進入新生兒體內,引起新生兒驚厥。

孕期母親使用麻醉、鎮靜藥物的人群

可因藥物通過胎盤進入胎兒體內,出生後可因藥物中斷,引起新生兒驚厥。

家族中有癲癇疾病家族史的人群

會比正常人群更易出現新生兒驚厥。

症狀

大腦發育的階段特異性使新生兒期的驚厥發作具有其獨有的特點,其表現多樣,有些不易與新生兒正常行為區分,臨床識別困難,即使聯合腦電圖監測也不能確定所有的驚厥,常見的有微小發作約50%、陣攣發作25%~30%、肌陣攣發作15%~20%和強直發作5%。

微小型

新生兒驚厥最常見的表現形式,多為一些過度的自主運動,可表現為眼部運動、眼皮微顫、陣發性斜視、眼球顫抖、突然凝視、反覆眨眼等;出現口-頰-舌運動、連續的肢體動作或複雜的無目的性運動;交感神經功能異常,如呼吸暫停、屏氣,心率增快、血壓升高、陣發性面紅或蒼白。

陣攣型

是指重複有節律的四肢、臉部或軀幹肌肉的快速收縮和緩慢放鬆運動,驚厥表現時節律更慢,可以為局灶性或多灶性表現,但一般無意識喪失。多灶性陣攣型發作時多個肌群陣發性頻繁的節律性抽搐,具有遷移性特點,常表現為身體同側或雙側多個肢體或多個部位同時或先後交替,或快速從一側發展至另一側,無一定的順序,全身性陣攣型在新生兒發作極為罕見。

肌陣攣型

是無節律且單一的四肢、臉部或軀幹肌肉的快速收縮,可無重複發作,可以是局灶性、多灶性或全身性。表現為多個肌肉群的陣發性節律性抽動,常見多個肢體或多個部位同時或先後交替抽動,常為遊走性。典型肌陣攣驚厥常伴有瀰漫性中樞神經系統病理改變,多提示嚴重腦功能損傷,遠期預後不良。

強直型

一般患兒可出現腦部的器質性病變,可有四肢伸展僵硬等症狀出現,部分病人會出現口唇發情症狀。

腦性癱瘓

腦性癱瘓是多種原因引起的以非進行性中樞神經運動功能障礙為主的症候群,新生兒驚厥發作的持續時間越長,後來發生腦性癱瘓的可能性越大。發作1天者其發生率為7%,3天以上者有46%發生腦性癱瘓,新生兒驚厥強直性發作與後遺腦性癱瘓的關係更密切。

智力障礙

新生兒驚厥後遺留智力障礙與下列因素有關,出生5分鐘Apgar評分0~3分者,45%有智力障礙;4~6分者,33%有智力障礙;7~10分者,只有11%有智力障礙;出生5分鐘以後仍需要復甦的患兒,其發生智力障礙的危險性較大。驚厥發作時間超過30分鐘,新生兒期肌強直和肌陣攣發作,以及驚厥發作的持續時間與智力障礙的關係均很密切。

癲癇

新生兒驚厥需要早發現、早診斷、早治療,對於控制症狀、改善症狀、預防併發症極其重要,一旦出現相關異常症狀需及時就醫。

看醫

新生兒驚厥需要早發現、早診斷、早治療,對於控制症狀、改善症狀、預防併發症極其重要。一旦出現相關異常症狀需及時就醫。

- 如出生時有上述病因,如缺氧缺血性腦病、顱內出血、新生兒破傷風、膽紅素腦病,出生後需立即就診。

- 出生後出現上述相應臨床表現,如過度自主運動、陣發性斜視、突然凝視等,需立即就診。

- 當患兒出現口吐白沫等症狀時,有效考慮到兒科進行就診。

- 若患兒有全身僵直、眼瞼反覆抽動等症狀時,可以到小兒神經內科進行就診。

- 因為什麼來就診的?

- 目前有什麼症狀,比如眨眼、斜視、眼球固定凝視、某一動作反覆出現等,症狀開始的時間且每次持續多久?

- 患兒起病之前有無感染病史,比如肺炎、臍炎等?

- 出生時一般情況?

- 家族有無某些遺傳疾病病史?

- 母親孕期有無糖尿病、高血壓、子癇等疾病病史,有無吸毒等?

- 餵養、吃奶情況怎麼樣,有無拒奶、每日奶量少等情況,每日維他命是否按時補充?

- 既往是否完善過血液學、頭顱磁振造影、腦電圖等檢查?

- 是否至外院就診?

腦電圖

該檢查對診斷和預後評估很重要。

- 微小型腦電圖常見背景波異常,表現為波幅低平和暴發抑制。

- 陣攣型表現為局灶性的節律尖慢波。

- 肌陣攣型局灶性和多灶性肌陣攣型驚厥常伴隨腦電圖高尖波,全身性肌陣攣型驚厥腦電圖可表現為暴發抑制。

頭顱超音波

頭顱超音波是新生兒驚厥的常規檢查,應該在首次發作後儘快進行,能夠確定驚厥發作的原因。

頭顱磁振造影

是新生兒大腦檢查的」金標準」,是很好的腦中風和腦水腫的診斷工具。

頭顱CT

僅適用於緊急情況下,當磁振造影不可用或者顱內出血,尤其是後顱窩病變時,針對病因可完善腦脊髓液檢查、血液常規、血糖等實驗室檢查。

血液常規及血C-反應蛋白檢查

可以判斷患兒是否存在感染,以及感染的嚴重程度。

腰穿檢查

對患兒進行腰穿檢查,可以明確患兒有無出現腦部的病變等情況。

新生兒驚厥診斷主要靠腦電圖確診,同時結合患兒臨床表現。

典型新生兒驚厥的臨床表現

患兒出現眼部運動、眼皮微顫、陣發性斜視、眼球顫抖、突然凝視、反覆眨眼等,出現口-頰-舌運動,連續的肢體動作、多個肌群陣發性頻繁的節律性抽搐等。

腦電圖

有異常放電,比如局灶性的節律尖慢波、高尖波等,也是鑑別癲癇性和非癲癇性發作的金標準。

快速動眼睡眠

當新生兒在睡夢中,也可出現眼部顫動、口-頰-舌運動,比如面肌抽動、咀嚼、吸吮和咂嘴等症狀,與新生兒驚厥症狀相同,但一般存在睡眠時是無意識的動作,清醒後即會消失。而新生兒驚厥在意識清醒狀態下也會發生,兩者據此可以進行鑑別。

新生兒驚跳

新生兒驚跳一般可出現肢體抖動或陣攣動作,但相較新生兒驚厥,一般幅度更大、頻率更高,在變化體位或將肢體被動屈曲時便會消失,且一般不會伴有眼球運動,而新生兒驚厥一般在變化體位或是將肢體被動屈曲時也不會消失,兩者據此可以進行鑑別。

治療

新生兒驚厥應迅速進行病因診斷,儘可能針對病因給予特異治療。病因治療比抗痙治療更重要,如改善通氣、換氣功能、維持體液平衡、糾正低血糖、電解質素亂及酸中毒、控制感染等。

首次懷疑新生兒驚厥時應立即除外並糾正可能的有害因素,如低血糖、低血鈣和低血鎂等。確診驚厥後應予以治療,按照合理的途徑尋找病因,明確病因來調整診療計劃。

病因明確者給子針對病因的治療,對發作病因不明者,依次給予10%葡萄糖靜脈滴注、10%葡萄糖酸鈣靜脈注射、50%硫酸鎂肌內注射、維他命B靜脈注射,以協助排除低血糖、低血鈣、低血鎂、吡哆醇依賴性癲癇等病因。

抗驚厥治療

Phenobarbital

Phenobarbital 對室息和局部缺血引起的腦損傷有保護作用,主要有降低腦代謝、能量消耗和減輕腦水腫作用。對嚴重室息、肝功能損害的新生兒用最大負荷量 Phenobarbital 後,仍有驚者應加用二線鎮靜效果稍低的藥物,如 Phenytoin Sodium 。

Phenytoin Sodium

Phenytoin Sodium 是新生兒驚厥的二線用藥,一般用於 Phenobarbital 無效時。當超過最大用藥量後仍未控制驚厥時,應改用其他藥物,常見不良反應包括低血壓、心搏過緩和心律不整。

苯二酚類

如 Diazepam 、 Lorazepam 、 Clonazepam 和咪達唑侖等, Diazepam 由於抗驚作用持續時間短,而心肺抑制作用明顯,日前臨床很少在新生兒中使用; Lorazepam 一般僅用於 Phenobarbital 或 Phenytoin Sodium 治療效果差的患兒;咪達唑侖起效快,可入腦,對兒童驚厥持續狀態有較好的療效,安全性較好,但在新生兒中使用較少。

利多卡因

利多卡因抗驚作用具有濃度依賴性,低濃度時能夠有效抑制驚厥的臨床發作,高濃度時則可引起驚厥。

新型抗驚藥物

Levetiracetam

多項動物研究發現 Levetiracetam 不僅可以緩解痙攣發作,還具有神經保護作用。

布美他尼

因存在耳毒性,故在使用上受到一定的限制。

Topiramate

目前僅有口服劑型,這在禁食新生兒中的使用受到了限制。

一般適用於原發疾病引起的新生兒驚厥。

開顱手術

對於因為顱內大量出血的病人,經藥物治療效果不佳後,可考慮進行開顱手術治療,將腦內的瘀血進行清除。

肝臟移植手術

對於因為肝臟等病變引起的新生兒驚厥,可以進行肝移植手術。

預後

其預後取決於胎齡、驚厥形式、病因、對治療反應、電生理和影像學改變等,遠期存活兒常存在運動、認知和行為障礙,甚至癲癇等嚴重神經系統後遺症,10%~20%驚厥患兒將在兒童期有進一步的癲癇發作。

能夠治癒,但有10%~20%驚厥患兒可能在兒童期出現癲癇復發。

飲食

新生兒驚厥發病時忌食熱量高的食物,對於較小患兒,如能進食,應及時人工餵養和母乳餵養結合。在臨床護理中,常採用常規定時定量配方奶粉沖調餵養,同時配合母乳餵養。

給予母乳或配方奶餵養,注意防止嗆奶誤吸,如禁食患兒,可靜脈補充胺基酸、電解質等液體營養支持。

照護

做好安全護理,及時進行健康教育宣教及驚厥方面的普及等。

口腔護理

患兒發熱時呼吸急促、出汗、口乾舌燥,容易發生機體水分的丟失、電解質不平衡或者口腔炎等,可用溫熱的生理鹽水輕拭口腔。如若患兒口唇乾裂,可抹油劑,患兒口腔潰瘍,應塗以潰瘍散或復健新液。

皮膚保養

應避免外界的各種刺激,禁止接受冷風的直接刺激。對於長期臥床的患兒,應增加翻身、輕拍後背的頻率,從而防止褥瘡等併發症,皮膚保養能夠起到以防止褥瘡、脫水等併發症。

安全護理

在患兒的床邊設置防護床欄防止其墜床及碰傷,牙關緊閉時,應該用牙墊或紗布包裹的壓舌板等物品放在其上下牙之間,防止患兒的舌頭及口唇被自己咬傷。同時,動作應輕柔,以減少操作對患兒身體的傷害。

用藥護理

對於需要進行用藥治療的患兒,家屬用該明確藥物的劑量以及服用時間等,並遵醫囑用藥,出現藥物不良反應時,應該及時就醫。

新生兒驚厥表現可極輕微和不典型,要注意監測不隨意的細微運動,這些運動經常無固定順序,有固定順序的驚厥(如傑克遜癲癇)極為罕見。

最重要的治療是發現可逆的急性代謝失調和可治療的感染,尋找病因和初始治療需同時進行。

預防

驚厥的預防主要在於預防各種病因所致,比如新生兒窒息、缺氧及產傷致顱內出血,這是引起新生兒驚厥的主要原因。新生兒缺氧缺血性腦病是由於圍生期異常而引起窒息所致,需要注意預防低血糖、電解質等所致的驚厥等。

如有可疑驚厥,儘早完善腦電圖檢查,初期發現初期治療,不影響病人生活質量。

- 在家庭生活中,應常備退燒藥,觀察兒童的狀態,勤測體溫。

- 加強長對疾病的認識與教育,引導患兒糾正營養不良和貧血,防止反覆呼吸道感染。

- 如孕母有高血糖,則患兒出生後注意監測血糖,儘早開奶防止低血糖等。

- 如已出現驚厥,必須及早、儘快的進行急救處理,儘快止驚,避免發生驚厥性腦損傷,同時應查明驚厥的原因,同時進一步進行實驗室及CT、超音波等輔助檢查確診。