狂犬病

概述

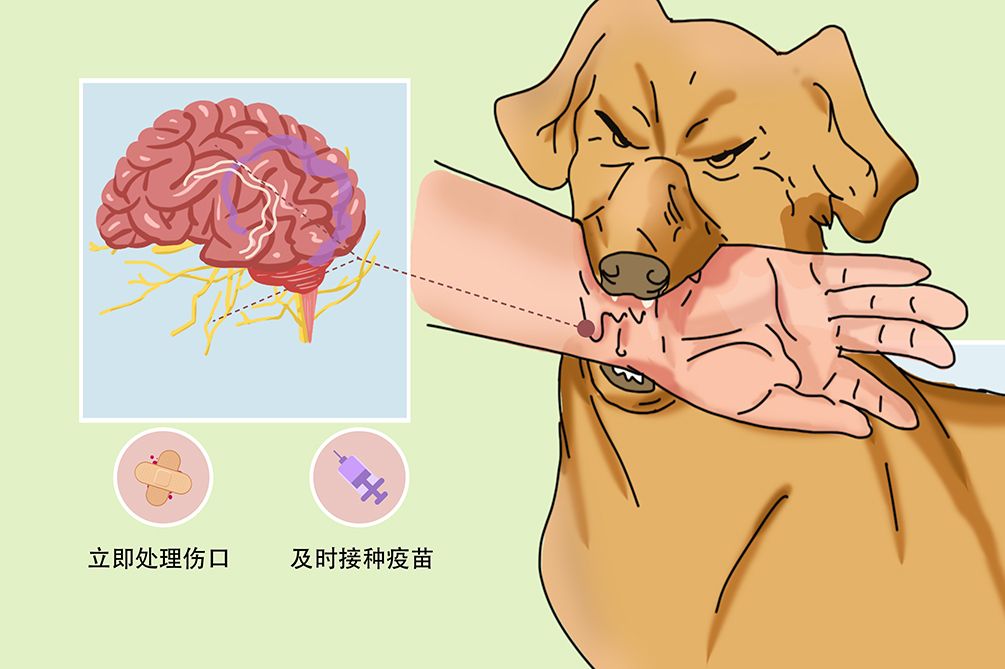

狂犬病是由狂犬病毒侵犯中樞神經系統引起的急性傳染病,是一種人獸共患疾病。狂犬病毒通常由病獸通過唾液以咬傷方式傳給人,因常有恐水的臨床表現,故又稱恐水症。

- 就診科別:

- 感染科、一般外科、急診科

- 英文名稱:

- Rabies

- 疾病別稱:

- 恐水症

- 是否常見:

- 否

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 尿崩症、急性呼吸衰竭、急性腎衰竭

- 治療周期:

- 狂犬病發作後一般在1週內死亡,偶見超過10天者,臨床僅能採用對症治療,減輕病人痛苦,死亡率接近100%

- 臨床症狀:

- 恐水、怕風、恐懼不安、咽肌痙攣、進行性癱瘓

- 好發人群:

- 15歲以下兒童、獸醫與動物飼養員

- 常用藥物:

- Chlorpromazine 、 Phenobarbital 鈉、 Diazepam

- 常用檢查:

- 血液常規、抗原檢查、腦脊髓液檢查、抗體檢查

病因

狂犬病病人不是傳染源,不形成人與人之間的傳染,因人患病後唾液中含病毒量較少。病毒主要通過咬傷傳播,也可由帶病毒動物的唾液,經各種傷口和抓傷、舔傷的黏膜和皮膚入侵,少數人群可在宰殺病犬,如剝皮、切割等過程中被感染。

狂犬病的發生主要是由感染狂犬病毒所致,一般攜帶狂犬病毒的動物是本病的主要傳染源。狂犬病毒進入人體後,其糖蛋白與人體乙醯膽鹼受體結合,從而在神經元內複製,引起發病,狂犬病發病與否還與以下因素有關:

咬傷部位

頭、面、頸、手指等處的發病機會多,其中咬傷頭臉部的發病率為40%~80%,咬傷手和臂部為15%~40%。

創傷程度

傷口深且大者發病率高,頭臉部深傷者的發病率可達80%。

局部處理情況

咬傷後迅速徹底清洗者的發病機會較少。

衣著厚薄

冬季衣著厚,受感染機會少。

注射疫苗情況

及時、全程、足量注射狂犬病疫苗的發病率低。

- 狂犬病在60餘個國家存在,其中東南亞國家的發病率尤高。國內的發病率有明顯增高,死亡人數在法定傳染病中的地位已躍居首位或第二位。

- 國內的主要傳染源是病犬,人狂犬病由病犬傳播者占80~90%,但部分地區檢測「健康犬」帶毒率可達17%以上。

病毒主要通過咬傷傳播,也可由帶病毒犬的唾液,經各種傷口和抓傷、舔傷的黏膜和皮膚入侵,少數可在宰殺病犬、剝皮、切割等過程中被感染。蝙蝠群居洞穴中的含病毒氣溶膠也可經呼吸道傳播,器官移植也可傳播狂犬病。

人群普遍易感本病,好發於15歲以下兒童、獸醫與動物飼養員等人群。

症狀

狂犬病潛伏期長短不ー,最短可至4天內,最長可達數十年之久,通常為1~3個月。根據臨床特點和病程改變,一般將狂犬病分為狂躁型和麻痹型兩類,狂躁型最常見,約占80%~90%以上。狂躁型狂犬病典型的臨床經過可分為三期,即前驅期、興奮期和麻痹期(癱瘓期)。

前驅期

- 在興奮狀態出現前,多數病人有低熱、頭痛、周身不適、倦怠、納差、噁心、腹痛、腹瀉等症狀,同時伴有或隨後出現焦慮、憂鬱、幻覺、失眠、注意力不集中、恐慌不安,對聲、光、風、痛等刺激比較敏感,並有喉頭緊縮感。

- 具有診斷意義的初期症狀是在癒合的傷口及其神經支配區有癢、痛、麻及蟻走等異樣感覺,約發生於50%~80%的病例病人,可表現有受傷處出現燒灼或針刺樣疼痛、麻木感、冷感或蟻行感,或在傷口的疤痕處發癢(此乃病毒繁殖時刺激神經元所致),可波及整個軀體甚至全身發癢,由此可引起劇烈的搔抓,使多處皮膚受傷,這些症狀高度提示狂犬病的可能,本期持續2~4天。

興奮期

- 病人逐漸進入高度興奮狀態,突出表現為恐怖不安、恐水怕風、發作性咽喉肌痙攣、呼吸困難、排尿排便困難、高熱、多汗、流涎等。

- 恐水為本病所特有,當飲水、見水、聞及流水聲或僅僅提及飲水時,均可引起反射性咽喉肌痙攣,病人極度的痛苦和恐懼,病人雖渴而不敢飲,飲後也無法下咽,從而引起脫水,80%的病人有此典型表現。

- 有些病人感覺咽喉部疼痛和阻塞,促使用雙手拉扯自己的咽喉部。畏風也是本病的常見症狀,外界各種刺激如輕微的風、光、聲音或觸摸等均可引起咽喉肌和呼吸肌痙攣,由於聲帶痙攣導致說話不清,甚至失音。

- 交感神經常常亢進,表現為體溫和血壓升高、心率增快、唾液分泌增加,大汗淋漓、瞳孔散大、對光反射遲鈍等。

- 部分病人出現下丘腦和杏仁核功能異常,可導致性慾增強,或為嗜色狂或慕男狂,男性病人在數日內可試圖多次性交或自發性排精。

- 多數病人神志清楚,表情痛苦、焦急、狂躁不安。隨著興奮狀態的增長,部分病人可出現精神失常、譫妄、幻想、幻視、強行掙扎,並試圖逃出室外,也可能攻擊或咬傷他人。

- 病程進展迅速,大多在發作中死於呼吸、循環衰竭,本期持續1~3天。

麻痹期

- 也叫癱瘓期。病人漸趨安靜,痙攣發作停止,出現各種癱瘓,尤以肢體弛緩性瘓瘓最為多見,也可表現為眼肌、顏面肌和咀嚼肌的瘓瘓以及感覺減退、失音和反射消失等。

- 本期中病人的呼吸逐漸微弱或不規則,可迅速因呼吸、循環衰竭而死亡。臨終前多進入昏迷狀態,本期持續6~18小時。

尿崩症

下丘腦受累,可以引起抗利尿激素分泌過多或者是過少,也可以引起尿崩症的發生。

急性呼吸衰竭

自主神經功能失調可以引起高血壓、低血壓,甚至惡性的心律失常。可以出現呼吸功能失調,比如過度通氣和呼吸性鹼中毒,在前驅期和急性期都可以見到,可以導致急性呼吸衰竭。

急性腎衰竭

可以出現急性的腎衰竭、突發性的腎功能完全喪失,因為腎臟無法排出身體的代謝廢物,在體內毒素容易堆積。

看醫

當有流涎、怕風、恐水、發作性咽肌痙攣時,應立即就醫。對有疑似狂犬病症狀的病人應該單間隔離,保持室內環境絕對安靜,安裝好床欄,防止病人疾病發作時受傷。

有被犬、貓等患病動物咬傷史,有皮膚黏膜破損處被其唾液污染或接觸獸、畜皮,進食獸、畜肉史,出現典型症狀時應立即就醫。

如果病人被狗咬傷後應及時到急診科就診,出現其它症狀也可到感染科、一般外科就診。

- 最近體溫怎麼樣?是否發熱?

- 目前有什麼症狀?(恐懼不安、恐水、怕風等)

- 現在做什麼工作?(獸醫、飼養員等)

- 近期有沒有去過山區等地,被病獸抓傷過?

- 之前有無被犬、貓等患病動物咬傷史?

血液常規

白血球總數輕至中度升高,脫水時可達30X10^9/L,以嗜中性白血球為主。

腦脊髓液檢查

壓力正常或稍高,細胞數稍高,以淋巴球為主,蛋白含量増多,糖及氯化物大致正常。

病原學檢查

抗原檢查

可取病人的腦脊髓液或唾液直接抹片、角膜印片,或被咬傷部位皮膚組織或腦組織,通過免疫螢光抗體法檢測病毒抗原,陽性率可達98%。此外,還可使用快速狂犬病ELISA檢測病毒抗原。

病毒分離

取病人的唾液、腦脊髓液、皮膚或腦組織進行細胞培養,或用小白鼠接種法分離病毒。

內基小體檢查

取腦組織切片染色檢查內基小體,陽性率70%~80%,於病人死後進行。

抗體檢查

存活一週以上者做血清中和試驗,或補體結合試驗檢測抗體,效價上升者有診斷意義。此外,中和抗體還是評價疫苗免疫力的指標。

- 有被狂犬或病獸咬傷或抓傷史,出現典型症狀如恐水、怕風、咽喉痙攣,或怕光、怕聲、多汗、流涎和咬傷處出現麻木、感覺異常等即可作出臨床診斷。

- 麻痹型以橫斷性脊髓炎或上行性麻痹等症狀為主要表現,確診依靠檢查病毒抗原、病毒核酸或腦組織中的內基小體。

破傷風

有外傷史,潛伏期較短,主要是肌肉陣發性痙攣,且有牙關緊閉、角弓反張、苦笑面容等特點,但無狂躁、流涎、恐水、畏風等表現。

脊髓灰質炎

多見於兒童,病程初期常有發熱、頭痛、出汗、興奮、感覺過敏,出現肢體癱瘓後以上症狀消失,腦脊髓液異常改變多見。

其他病毒性腦炎

其他各型腦炎病人常出現高熱、抽搐,但無流涎、恐水錶現,且常有不同程度的意識障礙。狂犬病病人神志清楚,免疫學檢查、病毒分離和臨床轉歸等有助於鑑別。

狂犬病恐怖症

癔症病人在被動物咬傷後幾小時或1~2天出現咽喉部緊縮感、恐怖感,甚至出現恐水。這種假性恐水是一種誇張的動作,不能產生病理性反射,病人不出現發熱、畏風、流涎,經暗示說服或對症治療後可順利恢復。

顫抖性譫妄

長期酗酒者,即使24小時未飲酒也能產生嚴重戒斷狀態。病人一般先因頭部損傷或急性感染以及戒酒,表現有焦慮、顫抖、出汗、譫妄,呈現動物或昆蟲的逼真嚇人的視幻覺或感覺性幻覺。譫妄和幻覺是本病的初期症狀,卻是狂犬病中的末期表現。

狂犬病疫苗引起的神經系統併發症

接種狂犬病疫苗後(多發生在首劑疫苗後两週),有時可出現發熱、關節酸痛、肢體麻木、運動失調和各種癱瘓等症狀,在應用疫苗過程中逐漸加重,與本病的麻痹型有時不易區別。但前者經停止接種,用激素治療後大多數可恢復,死亡病例則須經內基小體和免疫學試驗才能鑑別。

治療

當狂犬病發作時,一般在臨床上是無有效的治療方法,該疾病的治療原則以對症治療為主,防止各種併發症。狂犬病病人發病以後採取對症支持等綜合治療。一定要及時對傷口進行合理的處理,接種疫苗等。還需要對狂犬病患採取隔離護理,要多注意休息。

隔離病人

單室嚴格隔離病人,防止唾液污染,儘量保持病人安靜,減少光、風、聲等刺激。

對症治療

- 首先將病人隔離在安靜、光線較暗的單人房間,避免各種聲、光、風等刺激,精心護理。醫護人員最好進行狂犬病疫苗注射,接觸病人應戴口罩、手套,以防病人唾液中的病毒污染皮膚及黏膜破損處。

- 採取有效措施,維持病人心肺功能。必要時行氣管切開術,並應用肌肉鬆弛劑和間歇正壓通氣等。

- 應用鎮靜劑如 Chlorpromazine 、 Phenobarbital 鈉、 Diazepam (安定)等控制病人的興奮狀態。

- 鼻飼或靜脈輸液,補充血容量,糾正水電解質及酸鹼平衡失調。

- 臨床曾應用α-干擾素、阿糖腺苷、大劑量人抗狂犬病免疫球蛋白治療,均未獲成功,還需進一步研究有效的抗病毒治療藥物。

狂犬病一般無需手術治療。

預後

狂犬病是所有傳染病中最兇險的病毒性疾病,一旦發病,病人會在1~5天內出現神經系統症狀,隨後會出現死亡,死亡率接近100%。目前對狂犬病死亡的病理生理學闡述不明,可能是由於控制循環系統以及呼吸系統出現損傷造成的死亡。

狂犬病目前尚不能治癒,一旦發病,病死率達100%。

狂犬病潛伏期長短不一,短者10天,長者達10餘年,多數為1~3個月,病人常於出現典型症狀後3~10天死亡。

- 狂犬病高暴露風險者,應進行暴露前免疫,包括從事狂犬病研究的實驗室工作人員、接觸狂犬病病人的人員、獸醫、山洞探險者等。接種3次,於0(注射當天)、7、21(或28)天各肌注1針狂犬病疫苗。一年後加強一針次,以後每隔3~5年加強一針次。

- 一般情況下,全程接種狂犬病疫苗後體內抗體水平可維持至少一年,如再次暴露發生在免疫接種過程中,則繼續按照原有程序完成全程接種,不需加大劑量。

- 全程免疫後半年內再次暴露者一般不需要再次免疫;全程免疫後半年到1年內再次暴露者,應當於0、3天各接種1針疫苗;在1~3年內再次暴露者,應當於0、3、7天各接種1針疫苗;超過3年者應當全程接種狂犬病疫苗。

- 對於已經確診者無需複診,應入院治療,通常短期內即會死亡。

飲食

狂犬病病人飲食應注意清淡,多吃新鮮的水果和蔬菜,以及易消化的蛋白質類食物,不能吃過於鹹、甜膩的食物。

- 禁食鹹的及甜膩食物,如鹹菜、蛋糕等,會引起病人咳嗽,不利於病人安靜的休息。

- 禁酒、咖啡,會刺激病人神經興奮,加重病情。

照護

狂犬病病人應單間嚴格隔離,由專人護理,保持室內絕對安靜。對症治療,預防各種併發症。

- 單間隔離病人,絕對臥床,避免不必要的刺激。

- 醫護人員最好是經過免疫接種者,並應戴口罩和手套,以防感染。

- 病人的分泌物和排泄物必須嚴格消毒。

預防

日常生活中注意避免與患病動物接觸,若被患病動物咬傷、抓傷,應立即進行預防接種。

- 對獸醫與動物飼養員等與動物密切接觸的工作人員加強監測。

- 對獸醫、動物管理人員、獵手、野外工作者及可能接觸狂犬病毒的醫務人員應進行預防接種。

管理傳染源

以犬的管理為主,捕殺野犬,管理和免疫家犬,病死動物應予焚毀或深埋處理。

傷口處理

若被狗咬傷,可應用20%肥皂水或0.1%苯扎溴銨(新潔爾滅)徹底沖洗傷口至少半小時,力求去除狗涎,擠出污血。徹底沖洗後用2%優碘或75%酒精塗擦傷口,傷口一般不予縫合或包紮,以便排血引流。如有抗狂犬病免疫球蛋白或免疫血清,則應在傷口底部和周圍行局部浸潤注射。此外,尚需注意預防破傷風及細菌感染。

預防接種

疫苗接種可用於暴露後預防,也可用於暴露前預防。凡被犬咬傷者,或被其他可疑動物咬傷、抓傷者,或醫務人員的皮膚破損處被狂犬病病人唾液污染時,均需進行暴露後預防接種。暴露前預防主要用於高危人群,即獸醫、山洞探險者以及從事狂犬病毒研究人員和動物管理人員。

增加接種劑量

下列情形之一的建議首劑狂犬病疫苗劑量加倍給予:

- 注射疫苗前1個月內注射過免疫球蛋白或抗血清者。

- 先天性或獲得性免疫缺陷病人。

- 接受免疫抑制劑(包括抗瘧疾藥物)治療的病人。

- 老人及患慢性病者。

- 暴露後48小時或更長時間後才注射狂犬病疫苗的人員。

疫苗不良反應處理

- 當接種部位出現紅腫、疼痛等症狀時,一般情況下不需要進行特殊處理,多數病人可以自行緩解症狀。

- 如果病人出現了全身症狀,例如乏力、發熱、頭暈、頭痛、噁心嘔吐等症狀時,也不需要做特殊治療。要是出現了皮膚反應症狀,病人一定要及時就醫治療。

- 病人出現休克、呼吸衰竭、心臟驟停等症狀時,需要及時的進行處理,採取心肺復甦以及腎上腺素注射處理症狀。