腸炎

概述

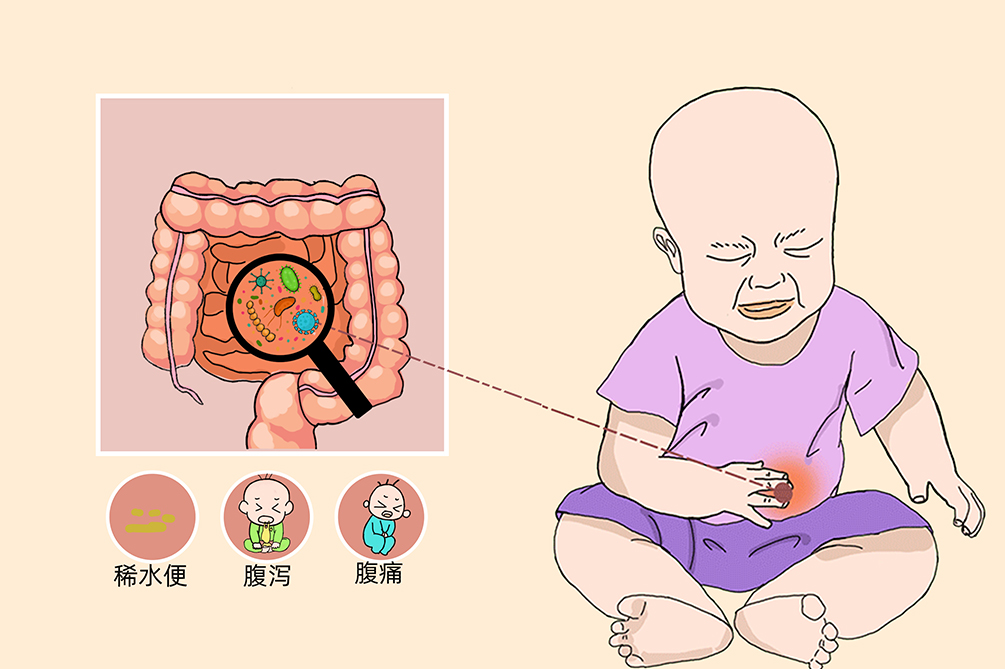

腸炎指小腸以及大腸內膜炎症,通常由細菌、病毒等微生物感染所致,也可由寄生蟲感染、攝入化學毒物以及藥物引起。本病可表現為食慾下降、噁心或嘔吐及腸鳴和腹部絞痛,病人也可能出現發熱、全身不適、肌肉酸痛、極度疲憊等不適。其治療需要明確病因後進行對症治療,平時注意飲食環境、飲食衛生可以有效預防發病。

- 就診科別:

- 消化內科

- 英文名稱:

- enteritis

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 腸穿孔、中毒性腸擴張、大腸癌

- 治療周期:

- 短期治療

- 臨床症狀:

- 腹痛、腹瀉、稀水便、黏液膿血便、里急後重

- 好發人群:

- 嬰幼兒、老人

- 常用藥物:

- 昂丹司瓊、 Diphenoxylate 、 Loperamide 、甲硝唑

- 常用檢查:

- 大便常規、血液常規、大腸鏡、鋇劑灌腸、氣鋇雙重造影

根據病情緩急程度分類

急性腸炎

又稱為急性腸胃炎,是胃腸黏膜的急性炎症,臨床表現主要為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發熱等。本病常見於夏秋季,其發生多由於飲食不當,暴飲暴食或食入生冷腐餿、穢濁不潔的食品所致。

慢性腸炎

是指腸道的慢性炎症性疾病,其病因可為細菌、黴菌、病毒、原蟲等微生物感染,亦可為過敏、變態反應等原因所致。

根據病原菌分類

細菌性腸炎

細菌性腸炎是指由致病菌所致的腸道感染性疾病,常見的致病菌有痢疾桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸埃希菌,多由不潔飲食引起。病人常表現為腹痛、腹瀉、發熱,部分病人可以解黏液樣便或膿血便。

病毒性腸炎

又稱病毒性腹瀉,是一組由多種病毒引起的急性腸道傳染病。臨床特點為起病急、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉,排水樣便或稀便,也可有發熱及全身不適等症狀,病程短,病死率低。

病因

腸炎可以由病毒、細菌、寄生蟲感染,以及攝入化學毒物以及藥物引起。

感染因素

諾羅病毒

引起腸炎的最常見病因,病毒感染小腸絨毛狀上皮細胞,這會引起水鹽丟失到腸腔,有時候碳水化合物吸收不良會導致滲透性腹瀉而加重症狀,通常為水樣瀉。炎症性腹瀉(痢疾)不常見,此時糞便中有白血球和紅血球或血塊。

輪狀病毒

該病多數經糞-口途徑傳染,嬰幼兒患病會導致嚴重的脫水性腹瀉。成人可在與患兒密切接觸後感染,成人病情通常較輕。

星狀病毒

感染見於任何年齡段,但主要影響嬰兒及幼兒。

腺病毒

兒童病毒性腸炎常見病因,感染無明顯的季節性。

細菌

沙門氏桿菌、彎曲桿菌、志賀菌、大腸桿菌(尤其是O157:H7血清型)、梭狀芽胞桿菌。

寄生蟲

賈地鞭毛蟲、隱孢子蟲、環孢子蟲、貝氏孢子球蟲(等孢子球蟲)、微孢子蟲(如畢氏腸微孢子蟲,腸腦炎微孢子蟲)、溶組織內阿米巴。

藥物毒物因素

服食化學毒物

如含磷、鉛、汞、砷、四氯化碳等的物品,或生物毒劑如發酵馬鈴薯、桐油、牡蠣、毒草、河豚、魚膽等引起的腹瀉。

藥物

膽鹼能藥物、神經節阻滯藥、洋地黃類、抗菌藥物、抗酸劑、利尿劑、番瀉葉、乳果糖等。

其他

如變態性腸炎、過敏性紫斑症等疾病,部分腸炎具有遺傳傾向。

不良飲食習慣

如暴飲暴食,食用過冷、過熱、辛辣、刺激的食物,導致胃腸黏膜受損、蠕動加快。

疾病因素

如上呼吸道感染,易導致腸道菌群失調,誘發腸炎的發生。

腸炎類型不同,其流行病學特點也不一樣。如急性感染性腸炎各年齡段均可發病,潰瘍性結腸炎發病無性別差異,多發於青壯年;克隆氏症多發於青年,男性多於女性。

- 病毒性腸炎,多通過糞-口傳播。

- 細菌性腸炎,誤食受污染的食物,如未煮熟肉類、未行巴斯德消毒的牛奶,偶爾可通過腹瀉的狗或貓進行傳播。

- 寄生蟲性腸炎,誤食未煮熟肉類、飲用污染水源等。

- 小於2歲兒童。

- 免疫功能缺陷者,易感染巨細胞病毒、腸病毒。

- 免疫力低下的老人。

- 近3個月有口服抗生素病史病人,需警惕艱難梭菌感染。

症狀

腸炎的症狀主要包括腹痛、腹瀉、稀水便、黏液膿血便、里急後重、發熱等。而且急性腸炎和慢性腸炎的症狀特點不同,需要注意區別。

急性腸炎

驟然起病、伴厭食、噁心、嘔吐、腹鳴、腹痛、腹瀉,伴或不伴黏液血便。腹痛多見於上腹部疼痛,嚴重時可出現陣發性絞痛,腹瀉為一日數次或更多,亦可見周身不適、肌痛和虛脫。可有腹脹及輕度腹部壓痛,有時可觸及脹氣腸袢。即使無腹瀉,聽診可聞及腸鳴音亢進。

慢性腸炎

長期慢性或反覆發作的腹痛、腹瀉及消化不良,重者可有黏液便或水樣便。腹瀉程度輕重不一,輕者每日排便3~4次,或腹瀉便秘交替出現;重者可每1~2小時一次,甚至出現大便失禁。查體可見臍周或下腹部輕度壓痛、腸鳴音亢進、直腸脫垂。

急性腸炎

持續嘔吐和腹瀉可導致血管內液丟失,出現低血壓、心搏過速。嚴重者可以發生休克、血容量降低及少尿性腎衰竭。嘔吐引起液體過度丟失,會發生代謝性鹼中毒和低氯血性。酸中毒、低血鉀症、低鈉血症均可出現。

慢性腸炎

部分病人可有夜間腹瀉和(或)飯後腹瀉。直腸嚴重受累時,可出現里急後重感。糞質多呈糊狀,混有大量黏液,常帶膿血。部分病人便鮮血,其病變限於直腸,稱出血性直腸炎。血液或大便分開排出,或附著於正常或燥糞表面,常被誤認為是痔出血。直腸炎病人亦常排黏液血便,甚至出現大便失禁。病變若擴展至直腸以上,血液往往與糞便混合或出現血性腹瀉。

腸出血

腸道大出血,常因潰瘍累及大血管所致,如果出血量比較大,還需要輸血支持治療。

腸穿孔

不及時的治療,腸炎有可能出現腸穿孔,引起瀰漫性腹膜炎。

中毒性巨結腸

炎症波及結腸肌層及肌間神經叢,腸壁張力低下,導致腸壁呈階段性麻痹,腸內容物和氣體大量積聚,引起急性腸道擴張,腸壁變薄,容易發生腸穿孔。臨床表現為腹脹、腹部壓痛、反跳痛、腸鳴音減弱或消失等。

原發性小腸吸收不良症候群

慢性腸炎的併發症之一,發生該併發症的病人會出現大便量多以及氣味重而色淡等特徵。病人還會有腹痛腹脹或者是全身乏力,同時病人的精神也會受到影響而不能夠集中。

大腸癌

慢性腸炎反覆發作或者毒素長期刺激腸道黏膜,有可能導致癌變發生大腸癌。

看醫

腸炎是日常生活中比較常見的疾病,症狀也比較明顯,所以當病人出現腹痛、腹瀉、黏液膿血便等需要及時就醫,以免延誤病情。

有飲食不潔史,一天大便次數>10次,大便性狀異常,出現腹痛、腹瀉、稀水便、黏液膿血便、里急後重、發熱等臨床症狀時需及時就診。

- 當病人出現厭食、噁心、嘔吐、腹鳴、腹痛、腹瀉或長期慢性或反覆發作的腹痛、腹瀉及消化不良,應去消化內科就診。

- 若病人出現其他嚴重不適反應或併發症如血便等,可至胃腸外科等就診。

- 目前都有什麼症狀?(如腹瀉、腹痛、嘔吐、里急後重、膿血便等)

- 有多長時間了?

- 既往有無其他的病史?有無做過大腸鏡檢查?

- 發病時間多久?是否服用藥物、毒物?

- 有無進食不潔食物?周圍人是否出現相同症狀?

體格檢查

判斷有無腹部壓痛、腹部緊張度,腸鳴音是否亢進。

實驗室檢查

糞便檢查

包括大便外觀、鏡檢、培養等。大便常規(紅/白血球、原蟲、蟲卵、脂肪滴)檢查、潛血試驗、糞便培養、糞便脂肪定性檢測(蘇丹Ⅲ染色)、大便電解質或pH檢測等檢查均有益於病因學的判斷。

血液生化檢查

包括血液常規、電解質、血清總蛋白、C反應蛋白、紅血球沉降率,可以了解病人感染病原菌情況,有無貧血等表現。

影像學檢查

X線鋇餐或鋇劑灌腸

觀察全胃腸道的功能狀態,初步判斷有無器質性病變。

大腸鏡檢查

可進入末段迴腸,直接觀察結腸黏膜,必要時可行組織切片檢查。

小大腸鏡檢查

在懷疑或需排除小腸病變的情況時可予選擇。

膠囊內鏡

為胃腸道檢查提供了無創性方法,但不能重複觀察,且不能設置觀察重點。

- 首先排除產生類似症狀的其他胃腸道疾病,如闌尾炎、膽囊炎、潰瘍性結腸炎。

- 根據臨床病史診斷,提示腸炎的表現包括大量水樣腹瀉、可疑不潔飲食史(尤其在已知疫情暴發期的不潔飲食史)、飲用未經處理地表水、食用已知不潔食物、近期旅遊史、與患相同疾病病人或動物接觸史。大腸桿菌O157:H7多致出血性腹瀉,而非感染性病程,表現為消化道出血,伴少量或無糞便排出。若見腎衰竭及溶血性貧血,可能已發生溶血尿毒症候群。

- 糞便檢測,通過多重PCR平台在每個臨床類別中鑑別致病微生物。

- 最近3個月內有口服抗生素使用史的病人,警惕艱難梭菌感染。

克隆氏症

是一種原因不明的慢性腸道炎症性疾病,起病緩慢,有消瘦、納呆、乏力等表現,腹痛位於臍周或右下腹,腹瀉初為間歇性,以後漸為持續性。日行3~6次,軟便或半液狀。右下腹壓痛,可觸及腫塊。而腸炎不可觸及腫塊。

腸結核

起病緩慢,多位於右下腹部,可有陣發性絞痛,腸鳴音增強,常有大便習慣改變,干、稀交替。輔助檢查紅血球沉降率增快,結腸菌試驗陽性,大便培養可找到抗酸桿菌。而腸炎無結腸菌試驗陽性。

胃腸精神官能症

此病是高級神經功能失調引起的胃腸功能障礙,起病較慢,臨床表現以胃腸道症狀為主,表現神經性噯氣、厭食、嘔吐、精神性腹瀉、結腸激惹症、脾曲症候群等。而腸炎無噯氣、脾曲症候群等症狀。

治療

腸炎常見症狀為腹瀉,持續腹瀉可導致脫水、休克,補液為基礎支持治療方法,合理配合使用藥物治療。

補液溶液

葡萄糖電解質溶液可預防脫水或治療輕度脫水。即使病人仍有嘔吐,也應少量多次口服補液,補充體液容量可減輕嘔吐。兒童可能更快發生脫水,應予適當的補液溶液,若幼兒為母乳餵養,應繼續母乳餵養。若嘔吐持續或出現嚴重脫水,需靜脈補充水及電解質。

止瀉藥

可給予止瀉藥 Loperamide 或苯乙哌啶片劑或液劑,對兒童可予以 Loperamide , Loperamide 偶見口乾、胃腸痙攣、便秘、噁心和皮膚過敏等不良反應。

抗生素

可使用甲硝唑或萬古黴素治療。對於具有免疫力的病人,硝唑尼特三天治療方案對腸道隱孢子蟲病是有效的,甲硝唑或硝唑尼特可治療賈第鞭毛蟲病。妊娠期婦女及哺乳期婦女禁用甲硝唑,萬古黴素可能會出現皮疹、噁心、靜脈炎、耳鳴、聽力減退、腎功能損害等不良反應,對萬古黴素類抗生素過敏者禁用。

解痙止痛藥

如阿托品等,可抑制腸道蠕動及腸液分泌,有助於止痛及止瀉,可能有便秘、出汗減少、口鼻咽喉乾燥、視力模糊、皮膚潮紅、排尿困難等不良反應。

本病一般無需手術治療,如出現腸穿孔、腹膜炎等併發症,需進行病變腸段切除術,可達到治療目的。

預後

急性腸炎一般病程比較短,採取積極對症治療等,通常能夠治癒。慢性腸炎經過及時適當的治療,一般預後也較良好。

腸炎積極進行治療,通常可以治癒。

腸炎如及時治療,通常能夠治癒,一般不會影響自然壽命。

飲食

腸炎病人的飲食調理比較重要,對疾病的恢復有很大的好處。總體原則是注意進食有營養並且易消化的食物,儘量不要吃生食或者醃製食物,而且選擇的食物一定要煮熟。

- 不吃生冷、堅硬及變質食物,禁食酒類以及辛辣、刺激性強的調味品,儘量不在外面飯店、飲食攤用餐。

- 如伴有脫水現象時,應及時飲服淡鹽開水、菜湯、菜汁及果汁等,以補充水、鹽和維他命的缺失。

- 多選用一些易消化的優良蛋白質食品,如魚、蛋、豆製品以及含維他命豐富的嫩綠葉蔬菜、鮮果汁和菜汁等,以補充長期腹瀉所致營養消耗。慢性腸炎病人的消化吸收功能較差,宜採用易消化的半流質飲食或少渣軟食,一次進食量不宜過多。

- 烹調方法以蒸、煮、燉、燴為主;食物纖維有促進腸蠕動,刺激腸壁的作用,對有病的腸道不利,故需限制。含纖維多的食物,如韭菜、芹菜、黃豆芽、洋蔥等均應避免食用。

- 不宜抽菸、喝酒。

照護

腸炎病人日常應注意防寒保暖,避免腹部受涼。平時應適當增加體育鍛煉,增強機體免疫力。尤其是腹瀉病人,要注意保持肛周衛生清潔。

- 口服用藥,了解藥物的作用、劑量、用法、不良反應和注意事項,遵醫囑正確服用。

- 適當增加體育鍛煉,進行有氧運動,如慢跑、游泳等,增強機體免疫力。

- 注意做好保暖措施,避免著涼和腹部受寒。

- 腹瀉病人要每日清潔肛周,排便後可以用溫水清洗肛周,以避免感染。

- 平時可以多進行腹部按摩,以促進腸道功能恢復。

預防

腸炎可以由病毒、細菌、寄生蟲感染,以及攝入化學毒物以及藥物引起。因此,建立良好的生活習慣對預防疾病發生,或避免疾病進一步加重有益處。

- 高危人群可以接種輪狀病毒減毒活疫苗,能安全有效地預防絕大多數病毒株所致感染。

- 旅行者應避免攝入可能被污染的食物和水,注意不喝生水,不吃生食。

- 為防止娛樂設施用水相關感染,腹瀉時不應游泳。嬰幼兒應勤換尿布,並在衛生間更換尿布,不得靠近水源。

- 嬰幼兒和其他免疫力低下的人群特別易發生嚴重沙門氏桿菌病,避免接觸爬行類動物、鳥類或兩棲動物。

- 帶小孩的人要常洗手,給小兒換尿布以後即要洗手;在接觸小兒泌物後亦要洗手,以免細菌傳染給小兒。

- 定期清洗、消毒盛放飯菜的用具、冰箱以及切菜板、刀具等。

- 注意避免勞累,注意腹部保暖,不可濫用影響胃腸道功能的藥物。