骨關節炎

概述

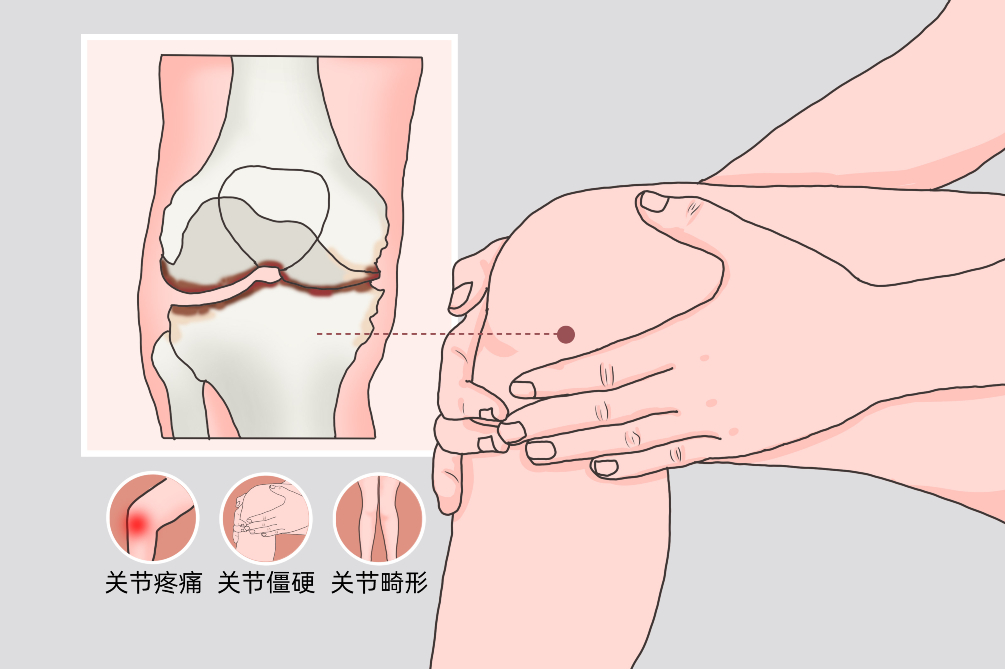

骨關節炎是一種以關節軟骨退化性改變引發無菌性炎症為主,並累及整個關節組織的最常見的關節疾病,最終會發生關節軟骨退變、斷裂、缺損,甚至整個關節面的損害。表現為關節疼痛、僵硬、肥大、活動受限,好發於膝、髖、頸椎和腰椎等負重關節。

- 就診科別:

- 骨科

- 英文名稱:

- osteoarthritis,OA

- 疾病別稱:

- 退化性關節炎、老年性關節炎

- 是否常見:

- 是

- 是否遺傳:

- 否

- 併發疾病:

- 肌肉萎縮、力線異常、膝內翻(X形腿)、膝外翻(O形腿)

- 治療周期:

- 長期間歇性治療

- 臨床症狀:

- 關節疼痛、關節僵硬、關節畸形、關節功能障礙

- 好發人群:

- 肥胖人群、高齡人群、關節超負荷運動人群、女性

- 常用藥物:

- 硫酸葡萄糖胺、雙氯芬酸鈉緩釋膠囊、硫酸軟骨素

- 常用檢查:

- 骨關節X線、CT掃描

- 原發性骨性關節炎是指發病原因不明病人無遺傳缺陷,沒有全身代謝及內分泌異常。關節沒有創傷、感染、先天性畸形等病史。多見於50歲以上肥胖型病人。常為多數關節受損,發展緩慢、預後較好,在我國原發性骨關節炎指在發病前關節無某些病變存在,如骨折、脫位、關節先天發育不良等。

- 繼發性骨性關節炎病變常局限於單個關節,多由於關節外傷、畸形、關節發育不良等因素引起,病變進展較快,發病年齡較輕,預後較原發性關節炎差。儘管這兩種類型骨性關節炎有著上述的區別,但到後期這兩種類型骨性關節炎的臨床表現、病理改變都基本相同。

病因

骨關節炎病因和發病機制至今仍不清楚,但是有幾種不同理論,因此大多數學者認為骨關節炎的發病是在多種因素共同影響下形成的。

軟骨代謝異常

軟骨基底部位細胞受到外界刺激後,代謝活力增強,導致調節機制的失調,可導致骨關節炎的發生。

酶的作用

關節炎症往往伴隨著滑膜炎症,會引發關節內壓力升高,導致酸性磷酸酶等分泌增加,使軟骨受到損害。

化學成分的改變

軟骨當中的水分比例逐漸減少,導致軟骨逐漸發生變化,長時間的軟骨變性,關節磨損加重,引發關節炎症。

人體營養變化

營養不足會導致關節內滑液量減少,細胞增殖受到影響,使軟骨損傷不容易修復,逐漸轉變成關節炎。

外界環境、溫度變化

當外界溫度、濕度變化,尤其是寒冷因素會引起關節血液循環障礙,從而誘發骨關節炎。

過度勞動及過量運動

過度的運動和勞動會導致關節軟骨損傷,出現明顯的充血,炎性物質滲出,從而誘發骨關節炎。

關節損傷

反覆的關節軟骨損傷會導致損傷難以修復,導致軟骨逐漸發生性質變化,誘發骨關節炎。

我國有症狀的膝關節骨關節炎的患病率為8.1%,女性高於男性,呈現明顯的地域差異,即西南地區(13.7%)和西北地區(10.8%)較高,華北地區(5.4%)和東部沿海地區(5.5%)相對較低。有症狀的髖關節骨關節炎的患病率為1.1%(男性)和0.9%(女性)。隨著我國人口老齡化的進展,骨關節炎的發病率還有逐漸上升的趨勢。骨關節炎好發於中老人,65歲以上的人群50%以上都患有此病。

肥胖人群

體重的變化對膝關節關節炎的發生有影響。

高齡人群

本病的患病率隨年齡的增長而增高,尤其是中年以後,人的肌肉功能逐漸減退,骨的無機物含量進行性升高。

關節超負荷運動人群

與多種運動有關,包括馬拉松運動(髖骨關節炎)、足球運動(膝和髖關節炎)等。

女性

50歲以後的婦女體內激素水平變化,比年齡相仿的男性發生骨關節炎機率高。

症狀

骨關節炎症狀變化相對緩慢,以關節局部症狀為主,會表現出關節疼痛,腫脹,關節活動受限,甚至是不同程度的關節功能障礙。

關節的疼痛及關節壓痛

初期骨關節炎病人會出現輕中度關節疼痛,關節過量活動後、受涼後疼痛加重,休息、熱敷後症狀緩解。疾病後期會出現關節持續疼痛、關節功能障礙。

關節活動受限及關節功能障礙

初期病人會出現晨起關節僵硬症狀,中後期活動受限出現頻率的嚴重程度會逐漸增加,最後患病關節不能完全伸直或者彎曲。

關節畸形

早中期可出現關節炎症滲出導致的關節腫脹畸形,後期因軟骨被破壞,可出現關節明顯的畸形。

肌肉萎縮

尤其是骨關節炎出現關節活動障礙的病人,容易逐漸出現關節周圍的肌肉萎縮。

關節摩擦感

一般關節軟骨被破壞比較嚴重的病人才會在活動關節時出現關節摩擦感。

肌肉萎縮

多出現於嚴重的骨關節炎病人當中,病人關節長期活動受限,甚至不能活動,導致關節周圍肌肉廢用,導致肌肉萎縮。

神經損傷

多見於脊柱周圍關節出現的骨關節炎病人,引發神經根長期受壓,導致神經損傷。

血栓

一般見於嚴重骨關節炎致殘病人,相對比較少見。

看醫

骨關節炎病人可以通過初期檢查,初期干預治療來延緩疾病的發生發展,尤其是症狀靜止期病人,通過綜合性治療手段可以有效改善病人症狀,避免疾病加重。

- 對於好發人群,尤其是肥胖的中老人,一定要定期進行關節檢查。

- 在發現關節出現不明原因疼痛時,應及時就醫。

- 優先考慮骨科就診。

- 希望接受保守治療的病人也可以到中醫骨傷科,或者復健理療科就診。

- 因什麼主要的原因或症狀來就診的?

- 目前都有什麼症狀?(如關節疼痛,活動受限等)

- 關節疼痛的持續時間和性質,以及關節疼痛有無規律?

- 是否有以下症狀?(如受涼、勞累後關節疼痛加重,休息後疼痛緩解)

- 既往有無被確診過其他疾病?

血液檢查

有診斷意義的就是血液常規及風濕系列檢查,部分骨關節炎病人有炎症反應,血液常規輕度升高,類風濕因子以及抗體為陰性表現。

關節液檢查

是鑑別骨關節炎和感染性關節炎的重要指標。關節液量多,總蛋白輕度升高,白血球數不高,凝固實驗陽性,一般提示有可能患有骨關節炎。

影像學檢查

- X線檢查是骨關節炎確診的主要依據,為骨關節炎首選的檢查方式。一般表現為關節腔隙變窄,軟骨下鈣化或囊變,關節邊緣骨質增生。

- CT檢查是骨關節炎與其他疾病相鑑別的檢查手段,可以防止誤診。

- 核磁共振檢查則對於初期骨關節炎病人的診斷有著重要的作用,主要是因為核磁共振對於軟骨的變化比較敏感,可以相對更早發現疾病。

- 近一個月內經常關節反覆疼痛。

- 關節活動時有摩擦感。

- 關節晨僵小於30分鐘。

- 大於40歲中老人。

- 關節肥大,並且X線提示存在骨質增生。

符合上述1、2、3、4點或者1、2、3、5點的病人即可診斷為骨關節炎。

需要與其他類型的關節炎症進行鑑別:

感染性關節炎及痛風性關節炎

主要表現為關節的紅、腫、熱、痛四大症狀,一般會突然發病,症狀加重迅速,少數病人會表現出全身症狀,例如發熱、乏力等。

急性風濕熱

主要表現為關節發紅、疼痛,並且多數病人會出現遊走性的關節疼痛,沒有關節活動受限症狀,多伴隨心臟病變,關節X線檢查無明顯改變。

類風濕性關節炎

主要表現為關節疼痛腫脹的反覆發作,明顯的晨起後關節僵硬,晨僵持續時間長,全身性症狀較輕,經常發作的病人會出現關節對稱性畸形,尤其好發於類似手指的小關節,疾病初期關節腫脹使關節呈現梭形。

治療

骨關節炎一般好發於髖關節、膝關節,可以根據不同發病部位,採取不完全相同的治療方法。多數病人採取保守治療方法,應用口服、外用抗炎鎮痛藥物,嚴重者可以配合關節腔內注射透明質酸鈉治療,在此基礎上使用針灸、推拿、電療等物理治療方法可以獲得更好的治療效果。

硫酸葡萄糖胺

這種藥物是臨床治療原發和繼發類型骨關節炎最主要的藥物,其主要作用就是能改善關節炎症,調節軟骨的代謝,改善關節疼痛,是骨關節炎病人的首選藥物。副作用小,療效顯著,可長期服用。

雙氯芬酸鈉緩釋膠囊

能夠有效的抑制炎性物質的合成,從而治療骨關節炎病人的關節炎症,減輕病人關節疼痛,起效快,維持藥效時間長。但是不能夠長期服用和過量服用,有胃腸道潰瘍者應慎用,對藥物過敏病人禁用。

硫酸軟骨素

主要是可以在關節軟骨損傷後,通過口服藥物來促進軟骨修復,防止關節炎症的發生,從而在根本上預防了骨關節炎的發生,也能夠延緩骨關節炎的發展。

透明質酸鈉注射液

這種藥物具有比較好的軟骨親和性,能夠明顯的調節和抑制軟骨變性,改善炎症,潤滑關節,從而加速軟骨的修復和再生,並且還具有抑制關節疼痛的作用。

以上藥物均可以用於各部位,各時期的骨關節炎病人需要長期間歇性治療,以達到預期的治療目的。

針對不同關節的骨關節炎,需要採取不同類型的手術治療方法。

髖關節骨關節炎手術治療方法

股骨近端截骨術

病人出現了明顯症狀,越早進行手術治療,效果就越令人滿意,通過截骨改變力線,阻止髖關節骨關節炎的進一步發展,較好的改善病人症狀,並且手術恢復期相對更短,術後併發症少,對病人生活影響較小。

全髖關節置換術

中後期髖關節骨關節炎病人,關節明顯活動障礙,關節軟骨明顯變形損壞,嚴重影響生活及工作的病人,可以考慮進行全髖關節置換術。術後關節可以及早的進行功能性活動,能夠防止關節周圍肌肉進一步萎縮,治療效果相對比較理想。

膝關節骨關節炎手術治療方法

關節沖洗清理術

早中期膝關節骨性關節炎病人,已經明確關節軟骨存在損傷的年紀較輕病人,治療效果較好,術後恢復較快,如需矯正關節面受力異常情況,可能還需要配合截骨術一同使用,來達到更好的治療效果。一般採用關節鏡微創鏡下進行手術,創傷小,恢復快。

脛骨高位截骨術

骨關節炎病人存在關節面受力不平衡情況的年輕病人,通過手術行脛骨高位截骨,保留自身關節,使膝關節面恢復整體受力均勻,從而改善症狀。

人工膝關節置換術

膝關節骨關節炎病人,膝關節整體結構被破壞面積和破壞程度較大,出現明顯關節活動障礙,以及關節嚴重疼痛、畸形的病人。一般用於中老年骨關節炎病人,以及不適合使用其他手術治療方法的病人。

常用的治療骨關節炎的治療方法有水療、電療、針灸治療、推拿治療等等,主要能改善關節血液循環,促進炎症代謝,提高病人痛閾,延緩關節軟骨變性的速度。

運動治療

一週保證2~3次,每次半小時以上的游泳運動可以有效的改善骨關節炎病人的臨床症狀,明顯的減小關節腔壓力,延緩骨關節炎的發展速度,增加炎性物質的代謝速度,從而起到一定的預防和治療作用。

預後

骨關節炎屬於慢性疾病,大多數早中期骨關節炎病人通過綜合性的有效的治療手段,都能夠達到令人滿意的治療效果,預後較好;而中後期骨關節炎病人,症狀相對比較嚴重的,通過手術治療大多數病人也能取得較好的療效。通過積極治療的病人總體預後良好,但治療不及時,治療方法不得當的病人,預後相對較差。

該病病人通過手術治療有可能治癒。

自治療開始,病人至少每3個月複查一次,達到治療目標,症狀控制穩定後,可6個月複查一次。

飲食

骨關節炎病人應注意膳食多樣化,高蛋白飲食,注意補充水分。避免不規律進食、暴飲暴食,導致身體代謝異常,加速骨關節退化。適當食用粗纖維食物,減少糖類和脂肪的攝入,從而控制體重,減輕關節負擔。

- 超重者,忌吃油炸、油煎食物,炒菜宜用植物油,少食動物內臟、蟹黃、蝦子、魚子等食物,容易增加腎臟負擔,使普林代謝異常誘發炎症。少吃辣椒、韭菜、大蒜等刺激性食物,防止關節炎症加重。

- 限制飲酒。一旦飲酒,就有可能增加關節炎性物質滲出,從而誘發或加重骨關節炎。

- 建議經常食用新鮮應季的蔬菜、水果,其中含有大量的維他命,可以減輕炎症反應,起到輔助治療作用。例如芹菜、白菜、蘿蔔、西瓜等有一定消炎活血作用。

照護

骨關節炎病人的護理尤為重要,尤其是應該控制患病關節的活動量,及對關節的重點保護。做好分期護理,骨關節炎初期需要儘量保證下肢抬高,促進血液回流,加速炎症吸收。中後期在保證合理治療的同時,逐漸增加關節功能練習,防止肌肉萎縮、關節功能障礙等。

- 相對嚴格的控制病人體重,減輕關節負重,延緩關節退化。

- 避免出現不恰當的動作和運動,防止關節損傷加重。

- 適當保護患病關節,利用護膝等器材對關節進行適當保護,多穿具有減震作用的運動鞋,減輕關節負擔。

如出現症狀,或懷疑自己可能患有骨關節炎,應及早就醫,絕大多數病人通過治療都能夠有效控制疾病發展,甚至治癒。在治療骨關節炎過程當中,針對口服藥物一定要在醫生指導下服用,嚴格控制藥物劑量,防止發生藥物過敏、藥物中毒等情況。

預防

普通人超過35歲,運動員超過30歲一般都需要每年進行骨關節X線檢查,如果存在關節疼痛症狀,必要時可以進行關節核磁共振檢查,可以及早發現骨關節炎,並採取治療措施。

良好的生活習慣、運動習慣、飲食習慣是預防骨關節炎最好的方式方法,這樣可以降低人體骨關節的老化速度和磨損程度,從根本上預防骨關節炎的發生和骨關節的退化。既要防止關節過度磨損,又要適當的鍛煉關節力量和穩定性,才能讓人體骨關節保持一個健康良好的狀態。